Photographe au service Patrimoine de la Région de 2022 à 2024.

- inventaire topographique, Les faubourgs manceaux

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Mans (Le) - Le Mans

-

Commune

Le Mans

-

Adresse

avenue Bollée

-

Cadastre

2019

BY / BX / BW / BV / BT / BS/ DK / DL / DM / DY

-

Précisions

anciennement commune de Sainte-Croix

-

Dénominationsrue

-

Parties constituantes étudiées

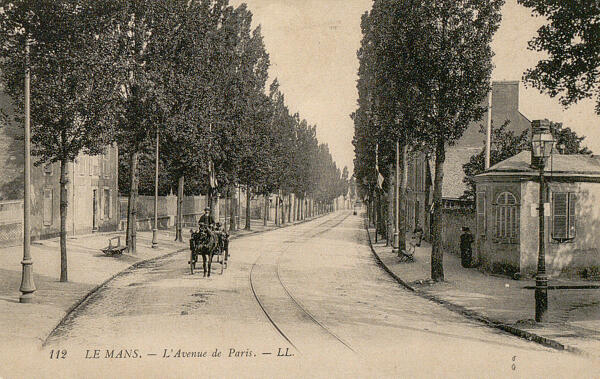

En 1770, l'actuelle avenue Bollée devient route royale, reliant Paris à Nantes en passant par Le Mas. Son existence est cependant attestée depuis au moins le XVIIe siècle lors de l'acquisition par le chanoine Michel Le Vayer de la demeure dite de Maupertuis mais elle n'est alors qu'un chemin. Du fait de ce classement comme "grande voirie", l'aménagement a été cadrée par un certain nombre d'ordonnances royales qui imposaient la présence de plantations, la largeur de la rue et l'entretien du revêtement. La partie la plus à l'est de la route royale fut réalisée et entretenue dès 1771. En revanche, la partie ouest, à la frontière du Mans ne fut réellement aménagée qu'en 1790 par l'ingénieur des Ponts et Chaussées, Louis Bruyère qui en fit une promenade plantée de peupliers.

Jusqu'à la Révolution, les constructions le long de la route royale sont éparses et les Petites annonces sarthoises présentent des "demeures de campagne" ou "maisons de champs". L'urbanisation de la rue débute à la frontière avec Le Mans, soit à l'ouest, au début du XIXe siècle. Une maison porte la date sous sa corniche de 1804, ses corniches aux jouées de bois et sa corniche à entablement en pierre sont caractéristiques du premier quart du XIXe siècle au Mans. Le cadastre napoléonien de 1812 confirme la présence d'un premier noyau urbain à l'extrême ouest constitué de quinze maisons. La maison au croisement de l'avenue et de la rue Sainte-Croix est un des derniers vestiges de cette urbanisation en "tache d'huile" (grandes baies du rez-de-chaussée et position sur la parcelle).

Sur ce même cadastre est figuré un second noyau, à l'écart de la frontière avec Le Mans qui correspond à la zone de la rue de la Presche qui est une voie ancienne mentionnée au XVIIe siècle. Une maison en retrait de la chaussée située au n° 89, visible sur le plan cadastral de 1812, présente des formes classiques et sobres correspondant à cette période (fronton percé d'un oculus, corniche à entablement, pilastres plat).

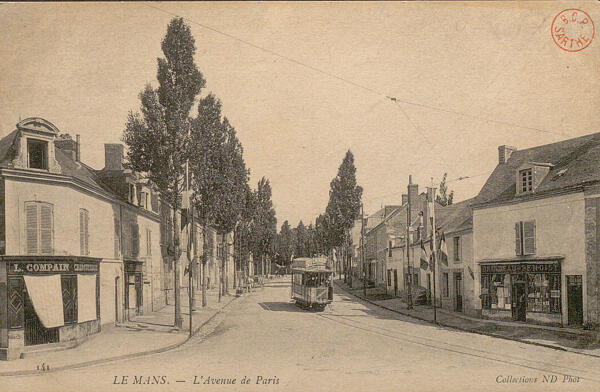

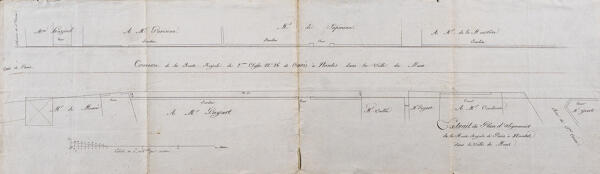

Dans les années 1820, les ingénieurs des Ponts et Chaussées s'attachent à améliorer ces routes qui relient la capitale aux préfectures. En 1823, le maire du Mans présente des plans pour "projet de redessinement de la banlieue du Mans, côté Paris, ladite banlieue faisant entièrement partie de la commune de Sainte Croix". Une description énonce ainsi que "en raison de ce qu'elle touche la ville du Mans, il a été construit un assez grand nombre de maisons". Quelques années plus tard, en 1829, Thomas Cauvin fait référence à la route qui traverse Sainte-Croix, bordé de maisons bourgeoises et qui forme " un des faubourgs les plus jolis quartiers de la ville du Mans". Rapidement au début du XIXe siècle, l'avenue de Paris devient la colonne vertébrale du quartier et elle reste jusqu'à l'entre-deux-guerres l'avenue cossue des faubourgs manceaux.

Lors d'un recensement effectué en 1830, 65 maisons sont répertoriées, dont certaines sont en cours de construction. L'importance de la rue s'affirme notamment avec l'établissement de la mairie dans une demeure vendue à la commune par le négociant Ducré en 1833. Ces années 1830-1840 correspondent à une forte densification du front bâti sur la rue. La maison située au n°31 avenue Bollée est construite en 1841 par Joseph Métivier, négociant. Elle se rapproche stylistiquement de la maison du directeur du gazomètre construite en 1842 sur la rive ouest de la Sarthe : similitude des plans, emploi de bossage en chaines d'angle, de larmiers au-dessus des fenêtres du premier étage, de moulurations aux ouvertures des niveaux inférieurs et supérieurs, ainsi que le percement arqué au pignon laissent supposer l'intervention d'un même architecte appliquant une esthétique classique alors en vogue au Mans et dans ses faubourgs. D'autres maisons contemporaines sur la rue arborent des formes typiques de ces années, à savoir corniche à modillons, larmiers, chaine d'angle en bossage, depuis la frontière avec Le Mans jusqu'au croisement avec la Mariette. Une grande partie de ces demeures, situées entre les numéros 48 et 62 sont positionnées en fond de cour reprenant l'esthétique des hôtels entre cour et jardin et créant un front bâti en retrait de la rue sur laquelle est construit un portail monumental encadré par deux pavillons. La comparaison des cadastres dits napoléoniens de 1812 et 1846 permet de rendre compte de la densification du bâti le long de l'artère appelée dès lors la route de Paris.

Dans ces mêmes décennies, des travaux d'empierrement et la réalisation de trottoirs, qui deviennent quasi systématiques dans Le Mans et ses faubourgs sont réalisés en 1845. En 1847, la municipalité fait installer des bancs de pierre et le réseau d'éclairage est finalement établie à la fin des années 1840.

La seconde moitié du XIXe siècle fait de la route de Paris le quartier des industriels manceaux. Etienne Mallet pharmacien, Etienne Dallier fabricant de sels sodiques, Ernest Bollée fondeur, Jean Esnault plumassier, Gustave Pellier conserveur... sont autant d'industriels locaux qui déposent des demandes d'établissement de machines à vapeur route puis avenue de Paris et qui font aussi construire leurs demeures à proximité. Ainsi, la maison au croisement de l'avenue et de la rue de l'Arche est construite en 1858 par Etienne Dallier. Son décor en façade témoigne d'un moment charnière dans le style des maisons bourgeoises de Sainte-Croix. Elle conserve les larmiers, le bossage d'angle et la corniche à entablement mais développe également un vocabulaire qui apparaît dans les années 1850 et qui est remployé tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle. Les pilastres décorés de tables aux motifs géométriques sont également utilisés en façade de la maison Delarue, rue Chanzy entre 1855 et 1858 et pour la maison de René Pellier au 73 avenue Bollée construite aux alentours de 1900. De la présence des Bollée, dont les usines ont été pourtant présentes à différents endroits de l'avenue, il ne reste que les maisons de la famille comme la demeure au numéro 102, construite en 1864, avec de la céramique vernissée comme décor en façade est une des premières demeures Bollée de l'avenue qui dénote tant par ce décor original que par la présence d'une vaste porte cochère rappelant le passif automobile de la famille Bollée.

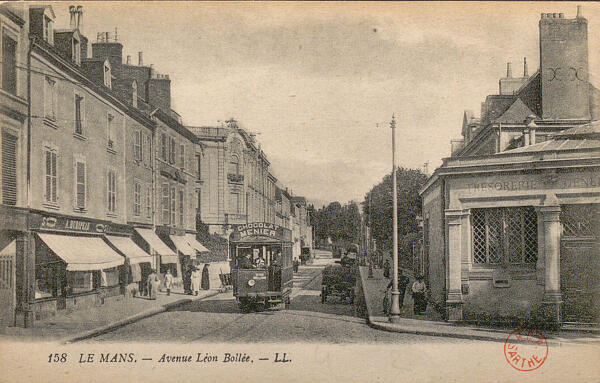

Les maisons construites à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle ont des styles variés : alors que la maison au numéro 63 poursuit un style néo-Renaissance déjà prônée par l'architecte départemental Delarue, celle du numéro 32 portant la date de 1897 arbore une esthétique "à la Louis XIII". Le style classique est aussi développé, notamment par Louis Raoulx qui propose un vocabulaire très proche des hôtels parisiens et maisons bourgeoises du XVIIe siècle. La demeure de Charles Boucher, médecin parisien, édifiée en 1897 au 159 avenue Bollée présente un décor, un plan et un volume inspirés des modèles de Pierre Le Muet dans la première moitié du XVIIe siècle. Cette différence de style entre les constructions portées à la fin du XIXe siècle traduit un éclectisme, soit un pluralisme stylistique, prôné par de nombreux architectes en réponse aux attentes de la société bourgeoise très implantée à Sainte-Croix et en particulier avenue de Paris. A cette même période, une ligne de tramway est aménagée sur l'avenue.

En 1913, l'avenue de Paris prend le nom d'avenue Léon-Bollée. Jusqu'aux années 1960, l'avenue connaît peu de modifications.

En 1960, l'avenue Léon Bollée devient l'avenue Bollée. Des immeubles sont construits à la place de demeures dans la décennie 1960-1970, modifiant le front bâti de l'avenue. Des grands édifices tels que le séminaire, le couvent des carmélites ou l'usine Bollée sont détruits dans ce dernier quart du XXe siècle et remplacés par des immeubles collectifs, rappelant l'importance de la pression foncière en bordure de ces voies, à proximité du centre-ville.

-

Période(s)

- Principale : 18e siècle , daté par source

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

L'avenue Bollée mesure 20 mètres de large, ce qui en fait une des artères les plus amples de la ville du Mans. Elle se situe dans le prolongement de l'avenue du général de Gaulle qui mène à la place de la République à l'ouest et devient la route départementale 314 sur Yvré-L'évêque en direction de l'est. L'avenue se caractérise par la densité importante de maisons imposantes et décorées en façade dont plusieurs se situent en milieu de parcelle sans qu'une homogénéité esthétique puisse être véritablement identifiée. De style classique, néo-gothique ou villégiature, les maisons de l'avenue reflètent différentes périodes de construction et les choix des commanditaires. Cette densité du bâti se relâche après le carrefour avec la rue de la Mariette. Les maisons y sont plus basses (souvent en rez-de-chaussée) et plus modestes.

Les matériaux utilisés sont là aussi divers car l'enduit laissant visible la pierre de taille aux encadrements d'ouverture se retrouve en partie mais plusieurs maisons sont réalisées en pierre de taille ce qui est relativement rare dans les faubourgs du Mans. La majorité des toitures sont en revanche couvertes d'ardoises.

-

Techniques

-

Représentations

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protections

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Musées du Mans

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives municipales du Mans

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

-

Archives départementales de la Sarthe ; 2 S 78. Lettre du ministère des travaux publics au Préfet de la Sarthe concernant la demande du maire de Sainte-Croix pour éclairage de l'avenue de Paris, 21 janvier 1845.

-

Archives municipales du Mans ; 1 D107. Extrait des délibérations du conseil municipal pour la mise en place de mobilier urbain avenue de Paris, 16 mai 1847.

Documents d'archives

-

Archives municipales du Mans ; 1 D 104. Extrait des registres de délibérations municipales pour le dessin des routes royales au Mans, 2 mai 1823.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 2 R 13. Etat des habitants de Sainte-Croix,1831.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 3 O 1394. Atlas du plan voyer de la partie urbaine de la commune de Sainte-Croix, 1847.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 2 S 687. Dossiers de travaux à effectuer route de Paris, 1869-1875.

-

Archives départementales de la Sarthe ; non coté. Annuaires de la Sarthe, 1845-1912.

Bibliographie

-

CAUVIN, Thomas. Monographie des villes et villages de France. Essai sur les statistiques du département de la Sarthe. Paris : Res Universis, 1893.

-

HAGUET, Michel. Le passé éclaire le présent : petit historique du secteur nord-est du Mans et de son patrimoine. Editions de la Reinette, 2016.

Périodiques

-

GREGOIRE, Philippe. "L'avenue Bollée d'hier à aujourd'hui", in La vie mancelle et sarthoise, n° 394, septembre 2007.

Documents figurés

-

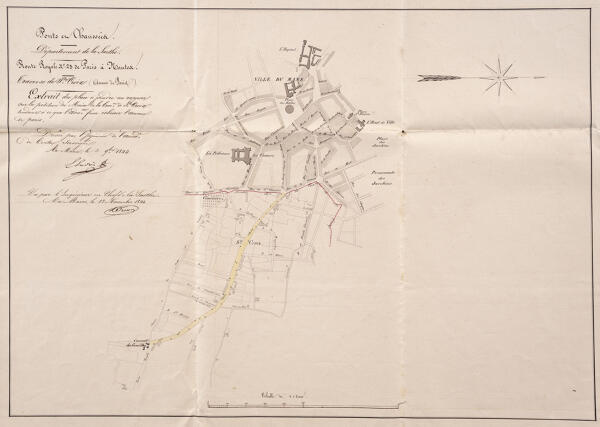

Plan extrait du plan global de la route royale de Paris au Mans, 1825. 1 dess : encre. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 S 78).

-

Plan de l’avenue de Paris, 1844. 1 dess : encre et lavis. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 S 78).

-

Plan pour l'aménagement de la traverse du Mans depuis Paris, 1853. 1 dess. : encre. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 S 78).

-

Carte postale figurant l'avenue de Paris avec la demeure Pellier, 1910. 1 photo : N&B. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 Fi 796).

Chercheuse auprès du Service Patrimoine de la Région des Pays de la Loire.

Chercheuse auprès du Service Patrimoine de la Région des Pays de la Loire.