Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2023-2026)

Chercheur auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire.

- inventaire topographique

-

Rousseau BrunoRousseau BrunoCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine jusqu'en 2018.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmaison, ferme

-

Aires d'étudesMauges-sur-Loire

-

Adresse

- Commune : Saint-Laurent-du-Mottay

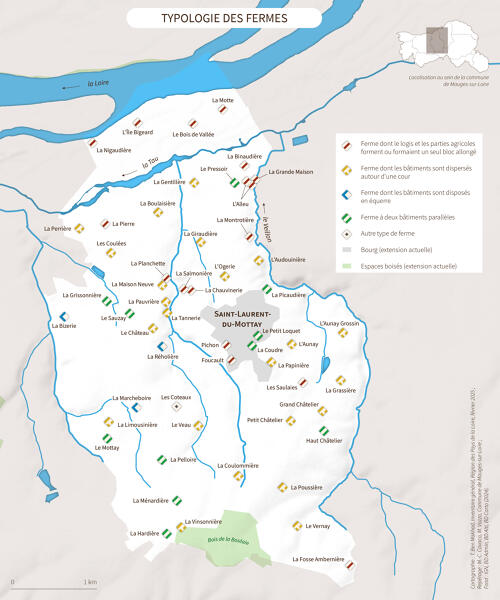

55 fermes ont été repérées sur le territoire communal. Dans leur grande majorité, ces fermes figurent déjà sur le plan cadastral de 1827.

Les archives de la prévôté de Saint-Laurent-du-Mottay nous livrent les premières mentions de fermes et de métairies sur la paroisse. Ainsi, en 1484, Guillaume Fleurie, écuyer et seigneur de la Houssaye, rend aveu pour ses fermes de la Rohollière, de Laudouinière, de la Haroullière, du Petit-Chatelier, de la Hardière, du Vau, de la Salle et de la Houssaye, soit 178 septiers et 7 boisselées de terres labourables ou boisées, 56 quartiers de prés et 20 quartiers de vignes. Le prévôt lui-même possédait en 1521 le bordage de la Picaudière dans la paroisse, « contenant tant en maison, ayreaux, jardins, terres arrables et garennes le nombre de six septiers de terre ou environ », mais aussi 14 quartiers de vignes près du bourg, des terres et des prés et une parcelle en bois marmenteaux près de son logis.

Célestin Port, archiviste local, mentionne également la closerie de la Salmonière en 1458 ; le domaine de la Pierre en 1475 ; de la Marcheboire en 1480 ; la tenure noble de la Papinière en 1486 ; de la Boulaisière en 1492 ; le bordage du Vernay en 1539 ; la métairie de la Grissonnière en 1592 ; la tenure noble du Grand Chatelier en 1548 ; la pépinière de l'Aunay Grossin au XVIIe siècle ; la Pellouère en 1637 ; et la closerie du Pressoir au XVIIIe siècle. Ainsi que les fiefs et seigneuries de la Vinçonnière dès 1480 et du Mothay dès 1530 (voir tableau en annexe). À l’exception de la ferme de la Nigaudière qui conserve deux linteaux de fenêtres de la fin du XVe siècle, très probablement en remploi, aucun vestige de ces bâtiments médiévaux n’a été repéré sur la commune.

Dans le bourg en revanche, quelques maisons de la fin du Moyen Âge sont conservées (1 rue de la Libération ; impasse du Paradis ; impasse de la Tour ; 2 rue de la Prévôté ; 3 rue Florence Longerye), derniers témoignages de la période florissante de la paroisse durant laquelle le prévôt et ses officiers logeaient en ville. La résidence du prévôt (2 rue de la Prévôté), qui accueille actuellement la mairie déléguée, est l’édifice le plus emblématique de cette époque. Sa grande salle avec son décor intérieur, ses façades et ses toitures sont inscrites au titre des Monuments historiques depuis 1968.

Les vestiges de fermes et de maisons sous l'Ancien Régime sont légèrement plus importants, datant majoritairement du XVIIIe siècle (maisons : 3-4 rue de la Houssaye ; 6 et 19 rue de la Mare ; 3 à 6 place du Général de Gaulle ; cour Jeanne Grimault ; 10 rue de l'Eglise ; 18 chemin Saint-Mathurin ; 3 rue de l'Airault ; 14-16 rue de la Houssaye ; fermes : l'île Bigeard ; la Nigaudière ; 2-4 la Binaudière ; logis de la Grassière ; de la Limousinière ; de la Grande-Maison ; de la Picaudière ; de la Vinçonnière ; une partie du Pressoir). Toutefois, bien que la plupart apparaissent encore dans leur disposition ancienne sur le plan cadastral de 1827, beaucoup de fermes de Saint-Laurent-du-Mottay ont été reconstruites ou modernisées dans le courant du XIXe siècle (voir notice présentation de la commune). Entre autres, les fermes de la Ménardière (deuxième moitié du XIXe siècle), du Haut Chatelier (1858) et des Coteaux (1868) sont construites ; les parties agricoles de la Picaudière (grange), Petit Chatelier (grange), Limousinière (grange-étable) ; Vernay (granges-étables) ; Bizerie (logis et parties agricoles) ; Coulommière (grange) ; la Réholière (l'ensemble) sont reconstruites ou remaniées. Quant aux maisons de bourg, elles sont majoritairement bâties au XIXe siècle (8-12 rue de l'Airault ; 8-12 rue de l'Eglise ; 1 rue Florence Longerye (1883) ; 1 place du Général de Gaulle (1856) ; 5-7 rue de la Houssaye (1844) ; 10 rue de la Houssaye (1862) ; etc) ou démolies puis rebâties (2-6 rue de l'Eglise ; 6 rue de l'Airault (1840) ; 9 rue Florence Longerye (1840) ; 14-16 rue de la Houssaye (1837) ; 15 rue de la Houssaye (1877) ; 7-10 rue de la Mare ; etc). Voir tableaux de repérage en annexe.

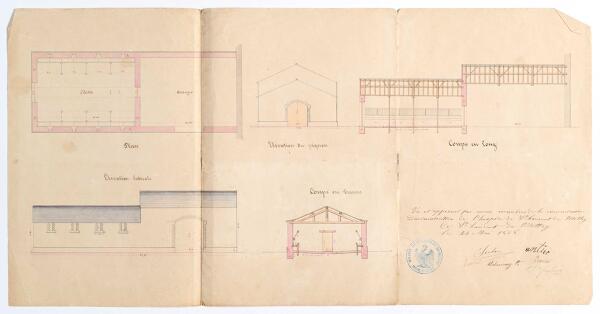

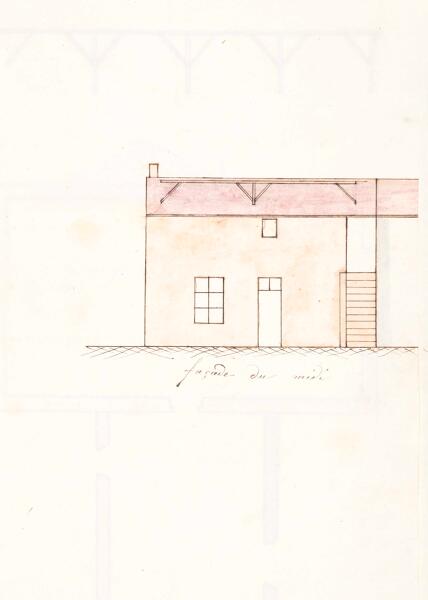

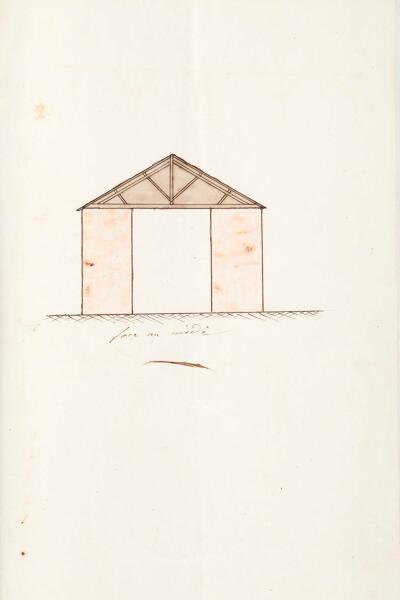

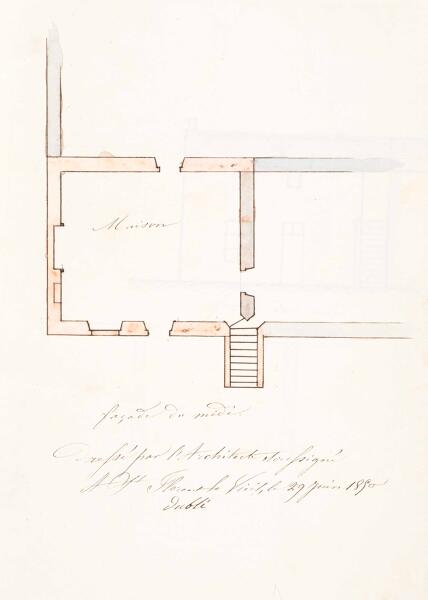

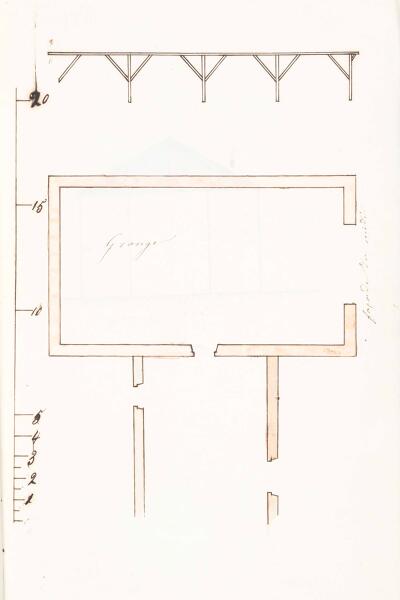

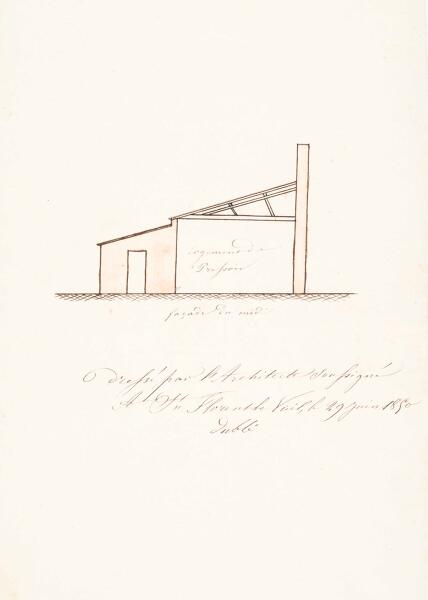

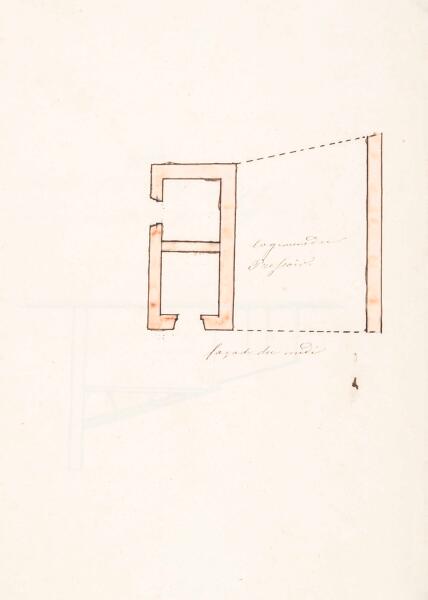

Le legs des fermes de la Couldre et de la Pellouère à la commune en 1836 et les devis réalisés à cette occasion pour leur modernisation nous fournissent des archives précieuses sur l’architecture rurale et sa mise en œuvre en ce milieu de siècle. En 1850, l’entrepreneur florentais Sébastien-René Dublé (1804-1873), charpentier de formation, est ainsi chargé d’établir des plans et des devis pour une grange de 14,66 m de longueur sur 7,70 m de large et 5 m de hauteur ainsi que deux toits à porcs à la Pellouère. Les murs des toits à porcs devront mesurer 0,65 m d’épaisseur et être construits en pierre du pays recouvertes d’un « gobetage » (enduit de terre ?). Le mortier sera composé d’une portion de chaux et de deux portions de sable de Loire. La charpente sera amenée sur les lieux et mise en œuvre par l’entrepreneur. La couverture des toits à porcs sera en tuiles recouvertes d’un tiers selon l’usage mais celle de la grange sera en ardoises de première qualité, dite poil taché, dont les rives seront attachées à deux clous. La terrasse sera composée d’une partie de terre et de foin dont les barreaux seront recouverts. L’ensemble des menuiseries des portes et des fenêtres sera en chêne et la serrurerie composée de la première qualité du fer du Berry. Pour la ferme de la Couldre, une grande partie de la pierre provient de la carrière appartenant à l’hospice et l’autre de la carrière Duveau à Saint-Laurent-du-Mottay. Les bois, abattus et fournis par l’entrepreneur, et les autres matériaux sont acheminés sur place via le port de Saint-Florent-le-Vieil ou les communs de Cul-de-Bœuf au Mesnil-en-Vallée. Néanmoins, comme souvent, une grande partie des matériaux est réemployés lorsque cela est possible.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le territoire communal de Saint-Laurent-du-Mottay est profondément marqué par l’acquisition et l’agrandissement de deux grands domaines : celui de la Houssaye, à quelques kilomètres au sud du bourg et celui de la Barre, en périphérie de celui-ci, à l’est. D’abord propriétaires de la Houssaye, l’avocat parisien Joachim Leguey et sa femme Aphrodise Desrosiers investissent localement et modernisent une série de fermes associées à leur domaine : probablement de la Maison-Neuve (1840) ; de la Réholière ; de la Tannerie ; et de la Papinière. Maire de la commune de 1846 à 1857, Joachim Leguey est l’un des fondateurs du comice agricole de Saint-Florent-le-Vieil. À sa mort, en avril 1857, le Journal du Maine-et-Loire lui rend hommage : « M. Leguey était le père de ses administrés ; il les encourageait sans cesse à améliorer leur culture, leur en faisant voir les avantages, employait dans son domaine, qu’il avait su rendre un des plus beaux du département, les bras inoccupés ». Au décès de son mari, Aphrodise Desrosiers vend la Houssaye au banquier angevin Jules-Emile Bordier (1817-1893) et se fait construire le château à la Barre.

Banquier fortuné, président de la chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire, conseiller municipal de la ville d’Angers, Jules-Émile Bordier investit à Saint-Laurent et modernise de nombreuses fermes de son domaine. Parmi les plus notable, figure notamment la ferme des Coteaux, dont le plan massé regroupant parties agricoles et logis du fermier dans un même ensemble est un unicum sur l’aire d’étude de Mauges-sur-Loire. Construit ex nihilo en 1868, au sud du château, le bâtiment n’est pas sans rappeler les dessins proposés par l'architecte angevin Édouard Moll (1797-1876), publiés dans le Bulletin de la Société industrielle d'Angers et du Département de Maine-et-Loire en 1834. En 1898, un article de A. Bouchard publié dans la Revue de Viticulture décrit ainsi les 550 hectares du domaine de la Houssaye distribués entre quatorze fermes et deux moulins (350 ha de terres labourables, 100 ha de prairie naturelles, 60 ha de bois taillis et de futaies, 8 ha de vigne, 22 ha de parc et de jardin potager, 10 ha de pâtures et étangs). "Les terres de la Houssaye sont louées, à prix d'argent, 75 francs de l'hectare, et les fermes taillées "sur un patron" qui cadre avec les moyens pécuniaires et de travail des familles des cultivateurs angevins". Ce constat doit être atténué car seules quelques fermes ont été augmentées de parties agricoles vraiment nouvelles (notamment le Petit Chatelier en 1875).

Le milieu du XXe siècle et la mécanisation de l’agriculture marque une nouvelle étape de la modernisation des fermes de la commune. Dans le cadre de la loi du 21 novembre 1940 relative à la restauration de l’habitat rural, afin de lutter contre l'insalubrité, plusieurs fermes font l’objet de projets d’améliorations sous la conduite de l’architecte Henry Jamard. C'est le cas de la ferme de la Motte et de l'Ogerie qui participent à la demande de subvention. Selon les plans des fermes et les fiches de renseignements, on apprend que neuf personnes vivaient à la Motte, dont une bonne et une domestique. La ferme de Louis Chauveau se composait d'une écurie, de deux porcheries, et d'un poulailler, comprenant 2 chevaux, 3 porcs, 10 poules, et 12 bovins.

Actuellement, quinze exploitations agricoles sont encore présentes aujourd’hui sur le territoire. Elles vivent en grande majorité d'élevage (bovins, porcins), mais aussi de productions maraichères (l'Ogerie, la Boulaisière, la Picaudière, le Vau, le Vernay, la Hardière (et les Rairies), etc). Seules les fermes de la Chauvinerie et de la Planchette figurant sur le plan cadastral de 1827 sont aujourd'hui détruites, sûrement au cours du XIXe siècle car elles ne figurent pas dans le recensement de la population de 1886 qui ne compte que 56 fermes.

-

Période(s)

- Principale : Moyen Age, Temps modernes, Epoque contemporaine , daté par source, daté par travaux historiques

D'après le registre de recensement de la population de 1886, la majorité des fermes isolées ou en écarts abritaient entre un seul et deux ménages, soit trente-neuf fermes sur cinquante-six recensées. Seulement dix fermes abritaient trois ménages comptant en moyenne entre quinze et vingt habitants. Les six fermes restantes se répartissaient entre quatre et huit ménages. Les écarts les plus importants étaient ceux de la Binaudière, qui regroupait huit ménages comptant trente habitants, et de la Reuillière, qui regroupait sept ménages comptant vingt-cinq habitants (aujourd'hui disparu).

La "maison-bloc" de type allongé (type B), avec une ou deux étables dans le prolongement du logis, semble avoir essentiellement caractérisée les petites fermes (borderies ou closeries) isolées ou les tenures installées au sein d'écarts. On les retrouve à l'Alleu (ferme n° 3), l'île Bijard, le Bois de Vallée, Foucault, la Fosse Embernière, la Montrolière, la Motte, la Nigaudière, Pichon, la Pierre, la Salmonière ou encore les Saulaies. La majorité des fermes, 48 %, présentent au XIXe siècle un plan de type éparpillé, comprenant plusieurs bâtiments rassemblés autour d'une cour, (type D). Et, 22 %, un plan avec deux bâtiments parallèles (type P).

Dans leur grande majorité les logis de fermes comme les dépendances agricoles sont construits en moellons de schiste ou de micaschiste d'extraction locale. Une carrière est signalée sur la commune dite "Duveau", quatre sont repérées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières. Les maçonneries anciennes sont assemblées au moyen de moellons de modules moyens, plus ou moins équarris, et recouvert d'un enduit partiel "à chaux et à sable". L'une des particularités observées sur le territoire est de traiter l'angle de certains bâtiments, non pas à angle droit, mais de manière arrondie. Cette technique de construction, constatée dès le XIe siècle à la chapelle Saint-Aubin de Châteaupanne (Montjean-sur-Loire), est retrouvée à la Voisinière (Botz-en-Mauges), à Bel Air (Montjean-sur-Loire) mais également à l'Audouinière ou Odevinière (ferme n°8) sur Saint-Laurent. Une seconde forte particularité du territoire est de bâtir les fermes situées en bord de Loire sur tertre afin de se protéger des risques d'inondation du fleuve. Ces fermes se situaient dans des zones de bocages inondables, correspondant souvent à d'anciennes boires. La plus représentative de la commune est la ferme de l'île Bigeard, mais l'on retrouve ces caractéristiques à la ferme de la Motte et du Bois de Vallée. En outre, plusieurs fermes à tertre sont également repérées sur l'île de la Guesse et l'île de Montjean-Chalonnes à Montjean-sur-Loire dont la Basse-Guesse, la Haute-Guesse, la Borderie, la Presse Gohard, la Vaquerie, l'Aile et la Queue de l'Île.

Les maisons du bourg et des fermes sont bâties de façon similaire. Le bois est utilisé ponctuellement pour le second œuvre, pour former le linteau des baies (portes, fenêtres et/ou jour d'aération) avant le XIXe siècle (la Binaudière n° 2-4, 22 rue de la Houssaye, 3 rue de l'Airault, impasse du Paradis, la Pauvrière) ; tout comme, encore plus rarement, les moellons allongés de schiste et de micaschiste (le Pressoir, la Picaudière). L'utilisation du tuffeau pour les ouvertures est beaucoup plus courante, on le retrouve notamment aux fermes de la Pauvrière, la Grassière, la Boulaisière, la Maison Neuve, la Salmonière, la Grande-Maison, du Pressoir, la Binaudière, la Vinçonnière, l'île Bijard, la Nigaudière, etc ; et sur de nombreuses maisons (rue de la Houssaye, impasse du Paradis, 1 rue de la Libération, 1 et 11 rue Florence Longerye...). La brique a été utilisée sous forme de chantignolles sans doute dès le Moyen Âge pour les souches de cheminées et les intérieurs des fours à pain. Cependant, son utilisation en encadrement des baies ne semble pas antérieure au milieu du XIXe siècle. Les constructions ou les remaniements de cette période présentent alors cette caractéristique (voir historique et annexe). À la même époque, se diffusent les génoises formées d'un rang de brique et d'un rang de tuile en alternance, sur deux ou trois rangs, visibles aux fermes de la Fosse Embenière, des Coteaux, et de la Maison Neuve, et aux maisons du 2 et 13 rue de la Mare (décoration de façade qui reste minoritaire).

L'ardoise en couverture semble être réservée aux logis nobles ou d'un certain revenu sous l'Ancien Régime. On observe pour les fermes des parties agricoles majoritairement couvertes en tuiles creuses, accompagnées plus rarement de logis couverts en ardoise (Grassière, Vinçonnière, Maison Neuve). La tuile creuse reste le matériau de couverture privilégié sur l'ensemble de la commune pour les fermes comme les maisons jusqu'au XXe siècle. Après le milieu du siècle, les toitures en tuile creuse traditionnelles laissent parfois place à la tuile mécanique ou à l'ardoise. Elles sont parfois remplacées ponctuellement par des matériaux moins onéreux comme la tôle ou le fibrociment.

-

Toitsardoise, tuile creuse, tuile mécanique, tôle ondulée, ciment amiante en couverture

-

Murs

- schiste moellon enduit

- micaschiste moellon enduit

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Service départemental de l'Inventaire du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Service départemental de l'Inventaire du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Service départemental de l'Inventaire du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Service départemental de l'Inventaire du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Documents d'archives

-

Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay ; 1 Fi 1 /1. Recensement de la population : dénombrement : états récapitulatifs (1831-2013).

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; H 2040. Aveux, déclarations, procédures, titres de rente et de propriété produits aux assises du fief de la Prévôté pour terres et tenures dans la paroisse de Saint-Laurent-du-Mottay, etc. - Fol. 252, déclaration de Marie Malineau, veuve de René Rousseau, sieur de la Ramée, la Houssaie, au prévôt, Pierre Besnard, pour la maison seigneuriale de la Houssaie, la Hardière, etc. (1603).

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; H 2048. Déclarations au soutien des cens et redevances dues au prévôt de Saint-Laurent-du-Mottay dans la paroisse de Saint-Laurent (1457-1692).

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 134 J 1175. Service du Génie Rural. Restauration de l'habitat rural : la ferme de l'Ogerie de Saint-Laurent-du-Mottay.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 134 J 1176. Service du Génie Rural. Restauration de l'habitat rural : la ferme de la Motte de Saint-Laurent-du-Mottay.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 72 JO 53. Journal du Maine et Loire, 30 avril 1857.

-

Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay ; 1 Q 12. Assistance et prévoyance. Bâtiments. Généralités. 1840-1868.

Bibliographie

-

FOURAGE, Gérard. Le territoire de Saint-Florent-le-Vieil au Moyen Âge. Mémoire de DES d'histoire. Université de Tours, 1967.

-

PORT, Célestin. Dictionnaire historique, géographique, et biographique de Maine-et-Loire, 3 volumes, Paris-Angers : 1874-1878 ; réédition revue et augmentée, 4 volumes, 1965-1996.

Périodiques

-

GROUPE D'HISTOIRE LOCALE DE SAINT-LAURENT-DU-MOTTAY. Le patrimoine bâti de Saint-Laurent-du-Mottay. Les Cahiers d'histoire locale de Saint-Laurent-du-Mottay, n° 1, décembre 2011, 39 p.

Annexes

-

Fermes repérées sur la commune de Saint-Laurent-du-Mottay

-

Maisons repérées sur la commune de Saint-Laurent-du-Mottay

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2018-2022)

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2023-2026)

Chercheur auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire.

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2018-2022)