Chercheur auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire.

- inventaire topographique, Mauges-sur-Loire

-

Maugin ArmelleMaugin ArmelleCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire.

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Service départemental de l'Inventaire du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Mauges-sur-Loire

-

Commune

Saint-Laurent-du-Mottay

-

Adresse

2 rue de la Prévôté

-

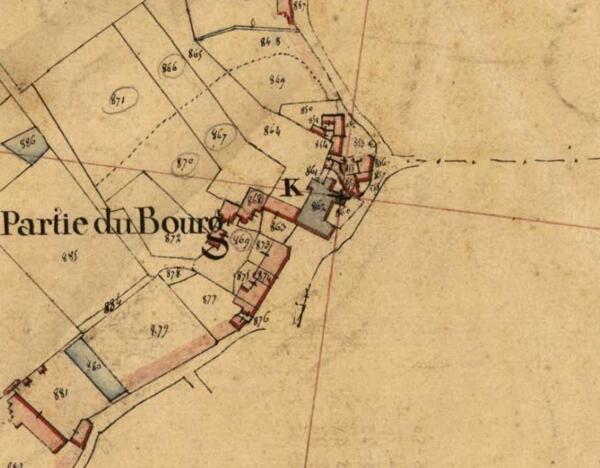

Cadastre

1827

B2

836, 868-869

;

2021

AB

612

-

Précisions

nouvelle commune Mauges-sur-Loire

-

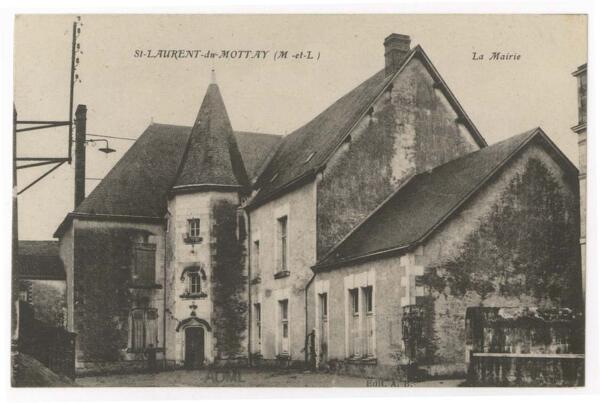

Dénominationsmanoir, mairie, école

-

Destinationsmairie

La création de la prévôté de Saint-Laurent-du-Mottay

D'après les travaux de Gérard Fourage, l'instauration des offices claustraux de Saint-Florent-le-Vieil et donc la création de la prévôté eurent vraisemblablement lieu sous l'abbatiat de Frédéric (1022-1055), seizième abbé de Saint-Florent-de-Saumur. Selon l'auteur, l'une des explications de cette organisation pourrait être le mauvais accueil que réserva son prieur Gualon à Frédéric, lors de sa première visite au mont Glonne. Pour mieux en contrôler la gestion, l'abbé créa une organisation complexe et multicéphale composée d'un prieur, d'un sous-prieur, d'un cellérier, d'un sacristain et donc d'un prévôt. Le premier prévôt connu est un dénommé Thibaud qui gouverna vers 1030 pendant près de 60 ans conjointement avec le cellérier Albald. Si au départ, celui-ci était vraisemblablement installé à Saint-Florent, dès avant la fin du XIIe siècle l'office avait été rattaché à la paroisse de Saint-Laurent-du-Mottay et le prévôt devait résider sur place.

Nommé directement par l'abbé de Saumur, le prévôt de Saint-Laurent-du-Mottay avait la charge "de tous les hommes libres et les serfs habitants de part et d'autre de l'Èvre, ainsi que des nobles qui demeuraient en dehors de la banlieue de Saint-Florent". Il possédait les droits de moyenne et de basse justice sur l'ensemble du territoire exempt, à l'exception de la ville de Saint-Florent et de ses banlieues qui relevaient du cellérier. Très étendue, sa juridiction lui conférait ainsi l'administration de la plupart des 62 terres nobles de la châtellenie. Parmi les principales prérogatives rattachées au titulaire de l'office figurait aussi le droit de disposer d'une unité de mesure, privilège pourtant réservé, d'après la Coutume d'Anjou, aux seuls seigneurs châtelains.

Le prévôt était aussi, de droit, seigneur de Saint-Laurent-du-Mottay et, à ce titre, fondateur et patron de l'église paroissiale Saint-Laurent-le-Martyr. Il en nommait les chapelains, pouvait apposer ses armoiries dans l'église et possédait son propre banc dans le chœur. En 1521, une déclaration du prévôt Pierre Lambert au sénéchal d'Anjou signale ses "maisons, jardrins, cour enclose, boys marmentaux contigu a ladite maison, le tout contenant un septier de terre ou environ". Pour l'entretien de son logis et de ses dépendances, il percevait de l'abbé de Saumur un revenu de 50 livres par an.

Le prévôt possédait cinq moulins à eau sur le ruisseau du Veillon, ainsi que des boires et des pêcheries, dans l'actuelle vallée de la Thau, entre la Binaudière et la chapelle de Mayet. Il détenait la métairie de la Bastardière au Mesnil et le bordage de la Picaudière à Saint-Laurent, 14 quartiers de vignes près du bourg, des terres et des prés, les bois marmenteaux de la Boulaye et la tierce partie du bois de la Vallée dont il partageait l'usage avec le cellérier. Le tout était estimé au début du XVIe siècle à environ 4 141 livres tournois.

À cette époque, le prévôt vivait en compagnie d'un autre religieux, tous deux servis par un personnel nombreux comprenant un cuisinier, un boulanger, des valets de bras "pour les jardins et autres négoces et nécessités" et des chambrières, tous gagés. L'entretien et la garde de sa justice, la tenue des assises et les gages de ses officiers (garde-forestier, sénéchal, procureur, sergents, avocats et notaires) étaient estimés à 60 livres par an. Tout ce personnel judiciaire résidait en grande partie dans le bourg de Saint-Laurent.

Implantation et organisation générale

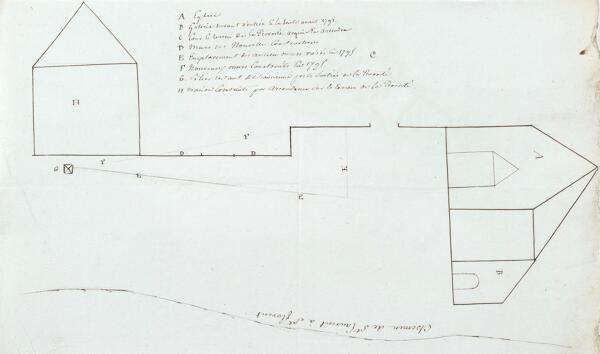

Construit au cœur du bourg de Saint-Laurent-du-Mottay, le logis du prévôt se situait à l'origine au nord de l'ancienne église paroissiale Saint-Laurent-le-Martyr, détruite entre 1854 et 1856 et reconstruite plus à l'ouest, sur la route menant à Saint-Florent. L'organisation générale des bâtiments a été très modifiée après leur vente comme bien national à la Révolution, puis leur séparation en deux lots d'habitation dans la première moitié du XIXe siècle. Le premier lot fut racheté par la commune en 1846 pour y installer une salle de mairie et l'école de garçons. L'acquisition du second, en 1894, permit d'agrandir l'ensemble.

Bien qu'en partie détruits pour aménager le préau et la cour de récréation, les bâtiments périphériques du logis prévôtal peuvent être appréhendés par les sources écrites, notamment par un procès-verbal détaillé, rédigé après la mort du prévôt Jean-Pierre-Martin de Bérulle (1702 à 1732) en septembre 1733.

Le logis prenait alors place au milieu d'une cour ceinte d'un mur de clôture dans laquelle on pénétrait, à l'ouest, par un grand portail. À l'arrière, se situait un jardin et au-devant un grand terrain d'environ six arpents nommé le bois de la Prévôté. Une grange à piliers et ballet, couverte d'ardoises, se situait dans l'un des angles de la cour, près de l'entrée. Y attenaient un cellier "en bas-côté" et une étable. Toujours dans la cour, mais du côté du jardin, plusieurs bâtiments anciens "de plus de cent à cent vingt ans" subsistaient encore au début du XVIIIe siècle. Un aveu rendu à l'abbé de Saumur en 1672 signale également une prison. Celle-ci n'existait plus en 1733.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 15e siècle

- Secondaire : 1ère moitié 16e siècle, 2e quart 19e siècle

- Secondaire

-

Dates

- 1607, datation par dendrochronologie

- 1844, daté par source

- 1900, daté par source

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Lambert Pierrecommanditaire (incertitude), attribution par travaux historiquesLambert PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Prévôt de Saint-Laurent-du-Mottay vers 1484, jusqu'en 1538.

-

Personnalité :

Bernard Pierrecommanditaire attribution par source, attribution par travaux historiquesBernard PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Prévôt de SAint-Laurent-du-Mottay entre 1603 et 1613 environ.

- Auteur :

-

Auteur :

Goblot Arsène-Renéarchitecte attribution par sourceGoblot Arsène-RenéCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte à Angers. Associé puis successeur de Bibard et de Morel. Élève de l’École nationale des Beaux-Arts. Nommé agent-voyer en chef du département de Maine-et-Loire en 1869. Élève de Beignet.

-

Personnalité :

Plan, élévation et distribution

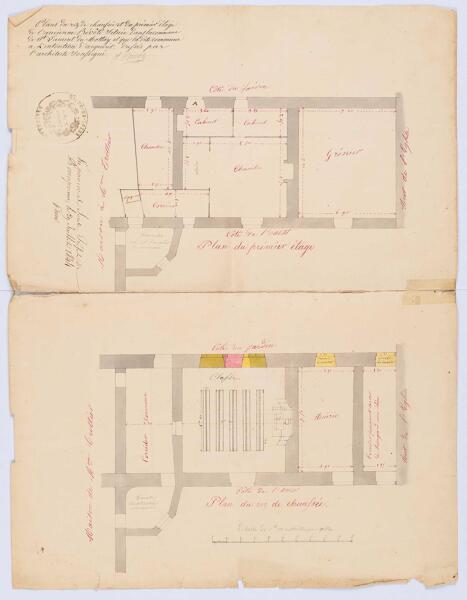

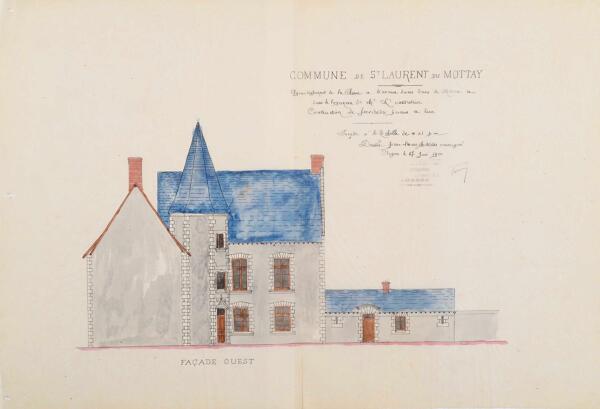

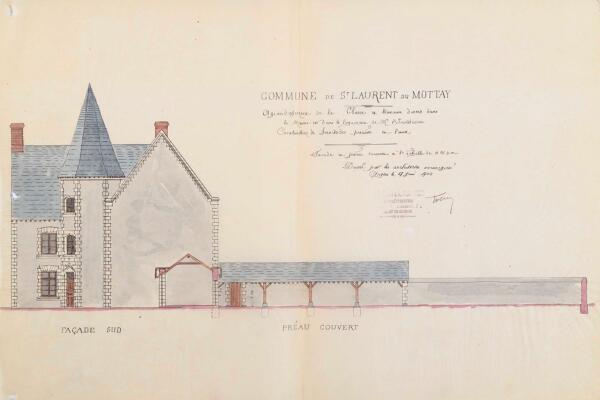

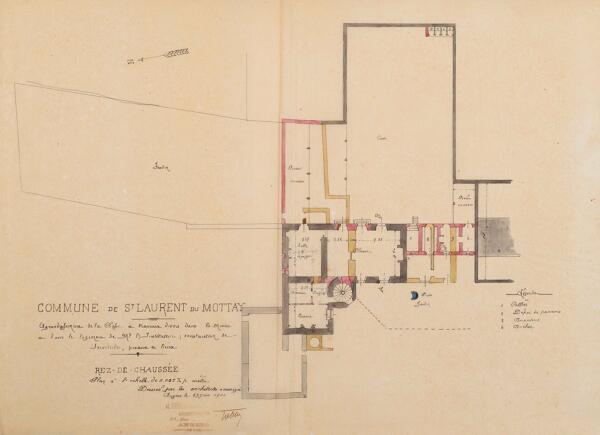

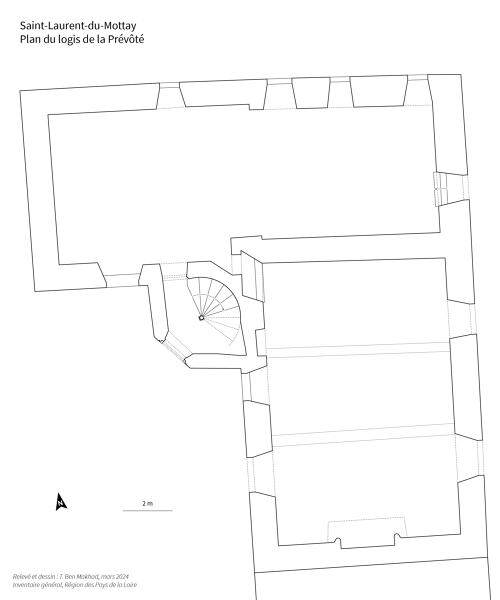

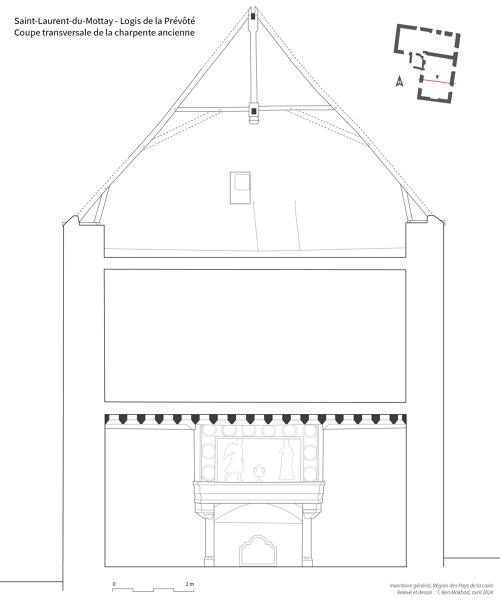

Le logis prévôtal est le seul bâtiment ancien à avoir pleinement survécu au modification du XIXe siècle. Débarrassé des constructions modernes qui en jouxtaient le pignon sud, il se compose actuellement d'un corps principal de plan en L avec une tour d'escalier en vis dans l'angle. Bâti en moellons de schiste enduits, l'édifice s'élève sur trois niveaux : un rez-de-chaussée, un étage carré et un niveau de comble. Il est couvert d'un toit à longs pans en ardoises dont les pignons sont couverts.

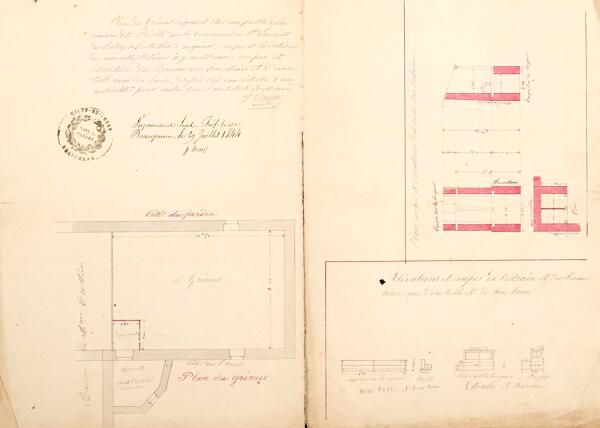

L'étude des maçonneries combinée à l'examen des plans dressés au XIXe siècle permet d'en restituer la distribution d'origine. Au rez-de-chaussée, le logis se composait d'une grande salle, d'environ 11,50 m de longueur sur 7,40 m de large, chauffée par une cheminée monumentale, d'un cellier de 7,40 m x 5,40 m et d'une cuisine de 7,20 m x 6,50 m en retour d'angle. Un four à pain sur le pignon ouest, un autre petit cellier et des latrines en appentis complétaient l'ensemble.

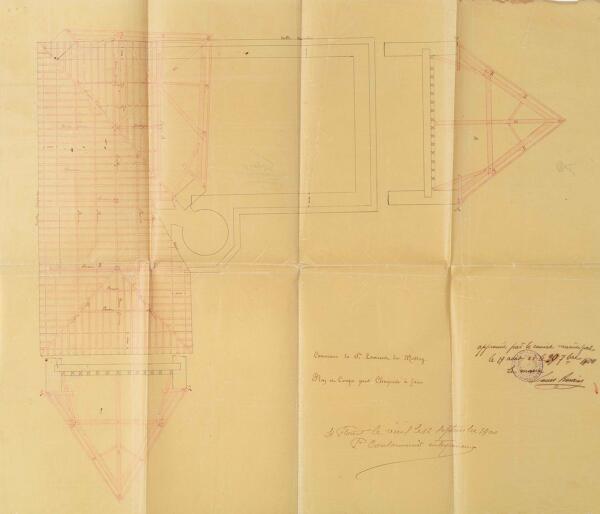

D'après Célestin Port, la grande salle du rez-de-chaussée fut diminuée dans le courant du XVIIe siècle par l'aménagement d'un vestibule permettant un accès direct à l'arrière du logis. À cette occasion, une nouvelle porte fut percée sous l'escalier pour y accéder. Tout cet aménagement fut supprimé vers 1900 pour agrandir la salle de classe, redonnant à la pièce ses dimensions d'origine. Le plan dressé à cette occasion par l'architecte angevin René Goblot montre bien les modifications apportées aux baies et aux volumes d'origine. C'est probablement à ce moment que la porte d'entrée signalée dans le procès-verbal de 1733 fut transformée en fenêtre et que les croisées en tuffeau, dont l'une au moins était fermée par une grille, furent remaniées.

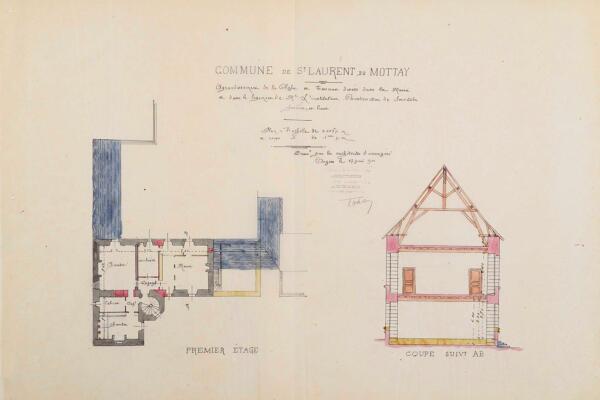

À l'étage, textes et plans laissent entrevoir quatre chambres, dont trois étaient équipées de cheminées. Une charpente à chevrons formant ferme et à entraits retroussés couvrait le niveau de comble, divisé par des cloisons en pans de bois.

Les pièces étaient distribuées par une tour d'escalier polygonale abritant une vis aux marches de calcaire dur. Au nord, une porte à large chanfrein permettait d'accéder à la cuisine qui elle-même ouvrait sur la salle par une porte en biais aménagée assez maladroitement dans le mur de refend. À la manière de certains manoirs bretons, l'accès à la salle ne semble ainsi jamais s'être fait par la tour d'escalier, mais directement depuis la cour. Cette disposition donnait à la pièce une certaine indépendance par rapport aux autres pièces du logis, peut-être en lien avec son rôle de salle d'audience ou de justice.

Bien que fortement restaurée par René Goblot, la tour d'escalier conserve plusieurs éléments de décor gothique flamboyant : gâble au-dessus de la porte d'entrée, portes intérieures couvertes en arc segmentaire sculpté d'une accolade, amortissements à motifs végétaux dans les angles. Les piédroits de la cheminée, aux consoles en pyramide inversée, sont également de facture gothique, de même que les moulures des solives du plafond à la française de la grande salle. Si l'on excepte le décor porté sur la cheminée et sur l'une des poutres de la salle, évoqué ci-après, tout laisse à penser que l'édifice ait été construit à la fin du XVe siècle ou dans le premier quart du XVIe siècle.

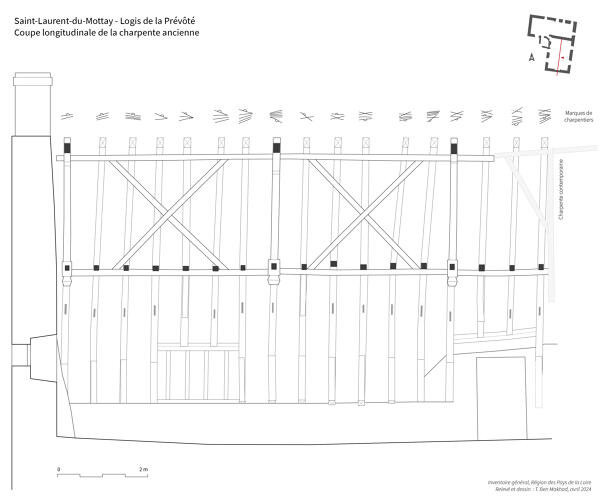

La charpente de comble

La charpente à chevrons porteurs qui couvre l’aile sud se distingue de la charpente de l’aile en retour qui fut refaite en 1900 en utilisant essentiellement du peuplier issu d’un débitage à la scie mécanique. Cette structure comporte trois fermes principales dessinant deux travées entre le pignon sud et une troisième travée incomplète se terminant au droit de l’angle formé par les deux ailes. Cette dernière travée ne comporte que trois fermes secondaires contre cinq dans la travée centrale et six dans la méridionale. Ce rythme semble découler en partie de la position des baies et surtout de l’escalier en vis.

Les fermes principales se signalent par l'absence d'entrait à la base et par un poinçon court se terminant en un cul-de-lampe assez frustre en polyèdre de plan carré fait à la hache et à la scie. À la base, un blochet recevant chevron et jambette repose sur un double cours de sablière. Le faux entrait se distingue de la grande majorité des charpentes de forme similaire. En effet, il est monoxyle et traverse le bossage inférieur par une large mortaise ; en l'absence de chevillage, un petit épaulement en réduit la largeur et sert de butée transversale. Les fermes secondaires se différencient par la seule absence du poinçon. Pour une raison inconnue, la plupart des aisseliers a été déposée. Il n'en reste que six, répartis de façon irrégulière. Le contreventement longitudinal est assuré par un sous-faîtage lié à tenon et à mortaise au poinçon tandis que le faîtage s'encastre dans des gargouilles au sommet des poinçons. Des croix de Saint-André renforcent l'ensemble. Les deux chevêtres correspondent à des lucarnes percées dans un second temps. Le marquage continu à partir du chevron posé sur le pignon avec un versant souligné d'un demi-cercle tandis que sur l'autre chaque marque est accompagnés d'un cercle fait à la rouanne. Ces contremarques particulières indiquent que cette partie s'inscrit dans une charpente plus complète conçue pour couvrir l'ensemble des deux ailes du logis.

La datation dendrochronologique de cette charpente, taillée dans le chêne et le châtaignier en moindre proportion, révèle un abattage en 1607. Cette structure s'inscrit dans un panorama régional comprenant par exemple le manoir de Charnacé à Champigné (vers 1559) ou encore les infirmeries Saint-Benoît (dernier quart du XVIe siècle) et l'aile sud du prieuré Saint-Lazare (1625d) à Fontevraud soulignant des dispositions libérant le sol du comble pour en faire un espace fonctionnel.

Le logis de la prévôté est surtout connu pour l'exceptionnel décor de la cheminée et du plafond de la grande salle du rez-de-chaussée qui lui valut son inscription au titre des Monuments historiques en 1968.

-

Murs

- schiste moellon sans chaîne en pierre de taille enduit

-

Toitsardoise

-

Plansplan régulier en L

-

Étages1 étage carré, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Escaliers

- escalier demi-hors-œuvre : escalier en vis en maçonnerie

-

État de conservationrestauré

-

Techniques

- peinture

- sculpture

-

Représentations

- armoiries, médaillon, portrait, figure fantastique, figure fantastique humaine ou semi-humaine, figure mythologique, perle, ove, personnage biblique, lys, paysage, vase, phylactère

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protectionsclassé MH partiellement, 1968/10/15

inscrit MH partiellement, 1968/10/15

-

Précisions sur la protection

Grande salle du rez-de-chaussée avec son décor intérieur (cad. AB 62) : classement par arrêté du 15 octobre 1968 ; Façades et toitures (cad. AB 62) : inscription par arrêté du 15 octobre 1968.

-

Référence MH

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Service départemental de l'Inventaire du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Service départemental de l'Inventaire du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Service départemental de l'Inventaire du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Documents d'archives

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; H 3716. Histoire de l'abbaye royale de Saint-Florent près Saumur, par dom Jean Huynes, religieux de l'ordre de Saint-Benoit, congrégation de Saint-Maur (XVIIe siècle, ajouts au XIXe siècle).

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; O 971. Administration et comptabilité communale. Saint-Laurent-du-Mottay. Bâtiments publics.

-

AD Maine-et-Loire ; Série Q, sous-série 1 Q : 1 Q 525. Ventes de biens nationaux. Département. 11 fructidor an IV.

-

Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay ; 1 M 1. Actes notariés d’acquisition de terrain en vue d’y installer la mairie, plans. 1844.

-

Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay ; 1 M 2. Travaux et construction d’une école avec logement pour l’instituteur : devis estimatif, plans. 1874.

-

Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay ; 1 M 3. Travaux divers dans la mairie et le logement de l’instituteur : avant métré et devis estimatif. 1892-1893.

-

Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay ; 1 M 4. Travaux divers dans la mairie et le logement de l’instituteur, agrandissement de la classe, construction d’un préau : avant métré, devis estimatif des dépenses, extraits des délibérations du Conseil municipal, certificat de réception des travaux, plans, notes, correspondance (1900-1904).

-

AM Saint-Laurent-du-Mottay ; Série M, sous-série 1 M : 1 M 5 / 1-2. Mairie, salle prévôtale. 1973-2015.

-

Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay. Série M, sous-série 3 M : 3 M 2. École élémentaire. Désaffectation des biens utilisés par les établissements publics d'enseignement. 1989.

-

Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay ; 3 D 1/1. Histoire de la commune.

-

Archives municipales de Saint-Laurent-du-Mottay ; Série Fi, sous-série 1 Fi : 1 Fi 1 /1-3. Mairie. Plans. 1893.

Bibliographie

-

PORT, Célestin. Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, 3 vol., Paris-Angers, 1874-1878 ; réédition, mise à jour et augmentée (coll.), 4 vol., Angers : 1965-1989 ; supplément (Sarazin, André), 2 vol. Angers : 2004.

-

URSEAU, Charles (chanoine). La peinture murale décorative en Anjou, du XIIe au XVIIIe siècle. Angers : G. Grassin, 1918.

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2018-2022)

Chercheur auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire.

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2018-2022)