Photographe.

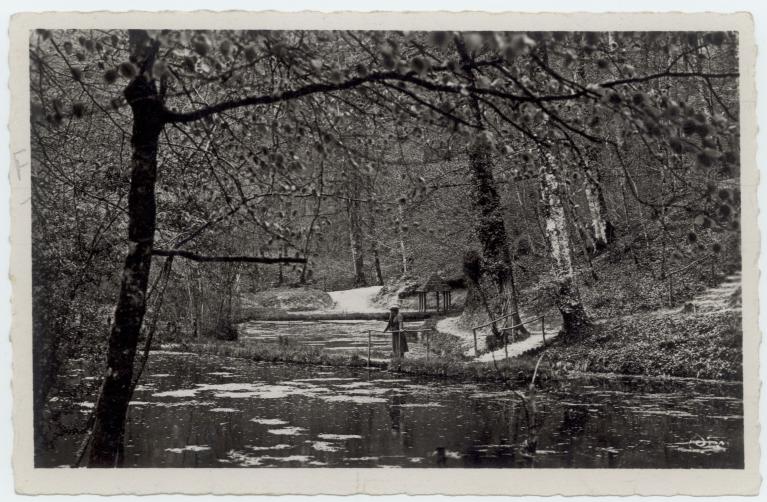

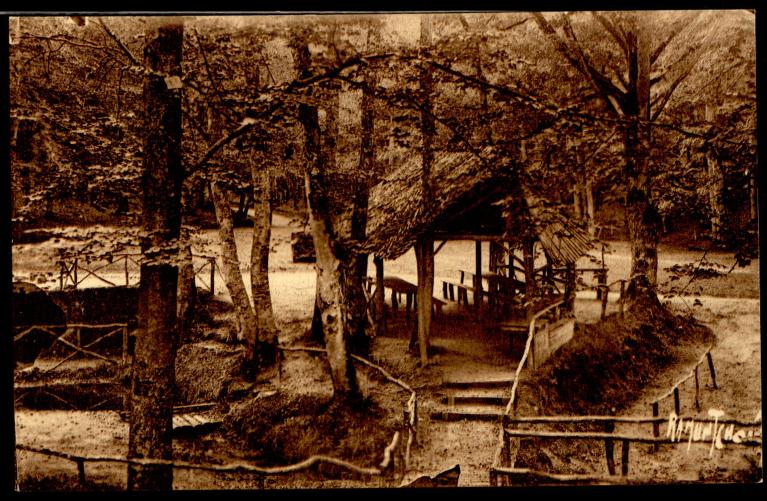

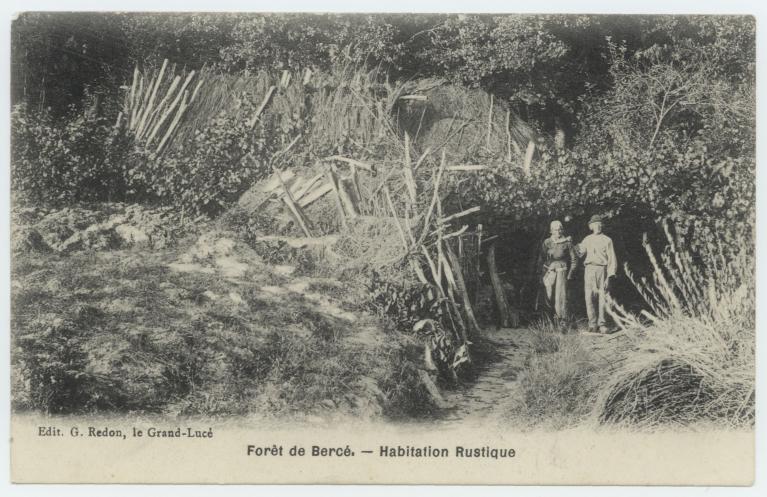

- inventaire topographique, Forêt de Bercé

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesForêt de Bercé

Bercé

L'histoire ancienne de la forêt de Bercé est mieux connue grâce aux découvertes récentes de l'archéologie, qui remettent en cause toutes les idées reçues.

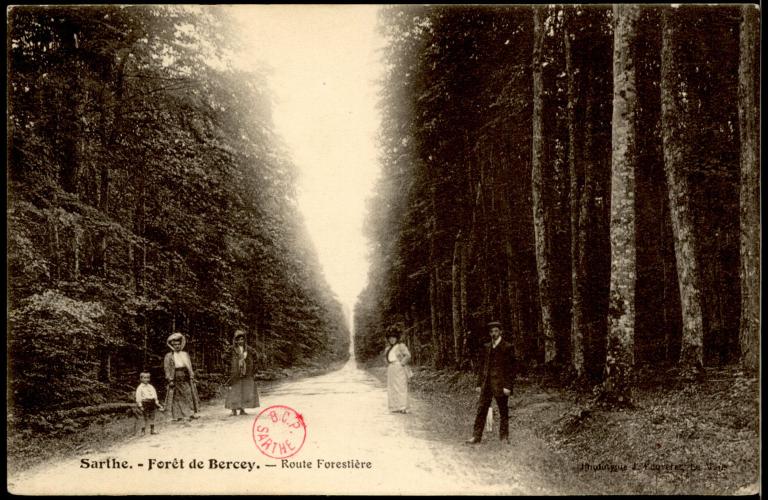

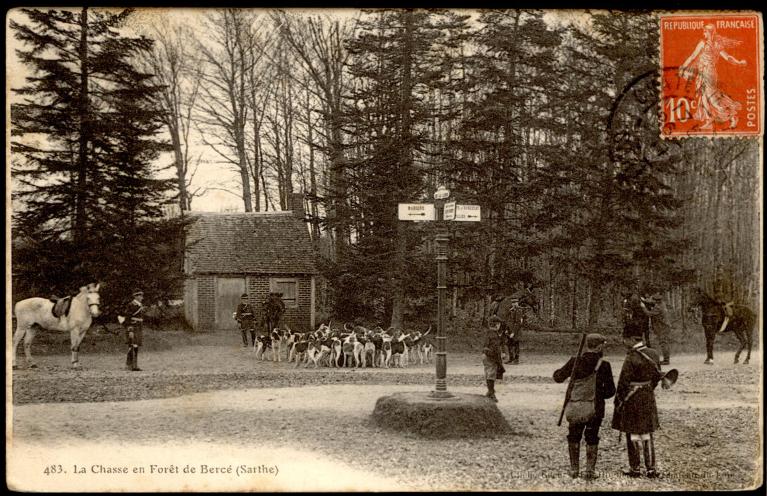

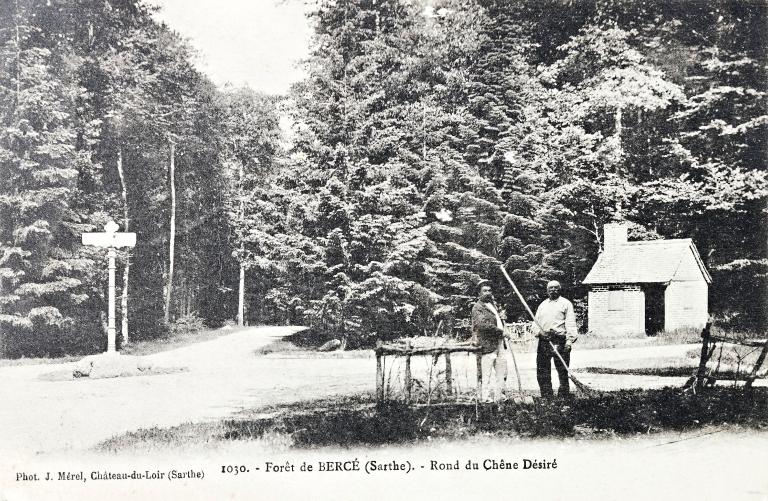

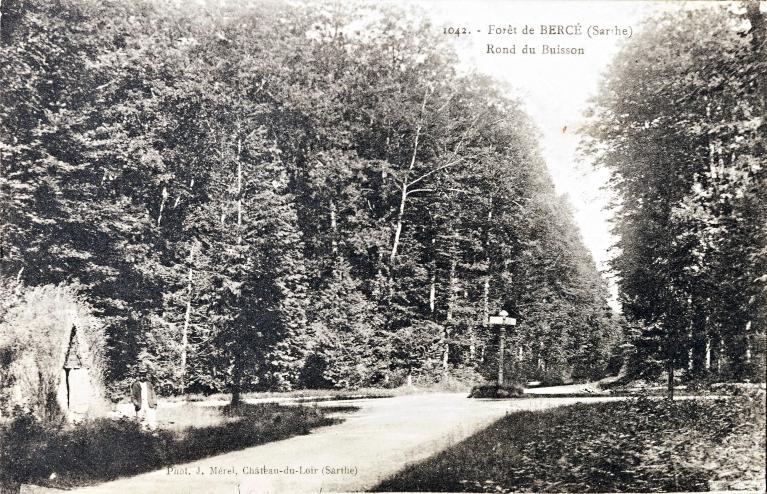

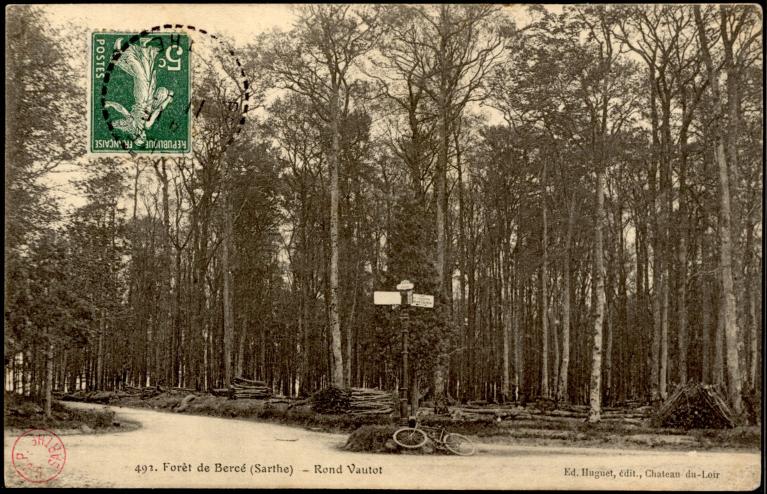

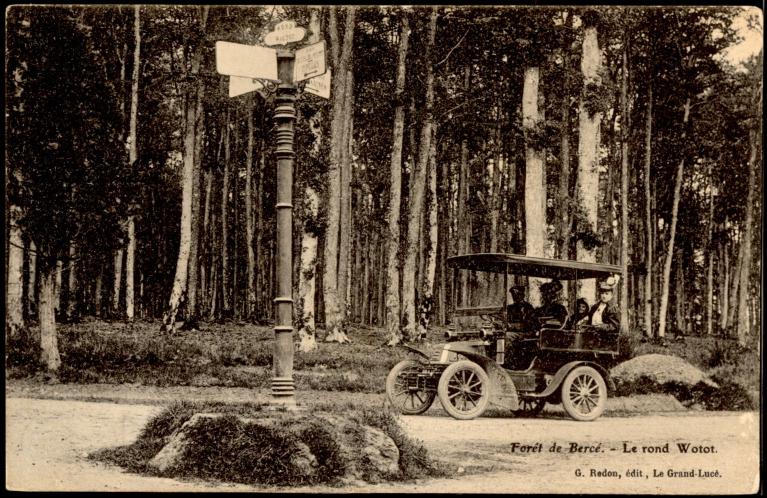

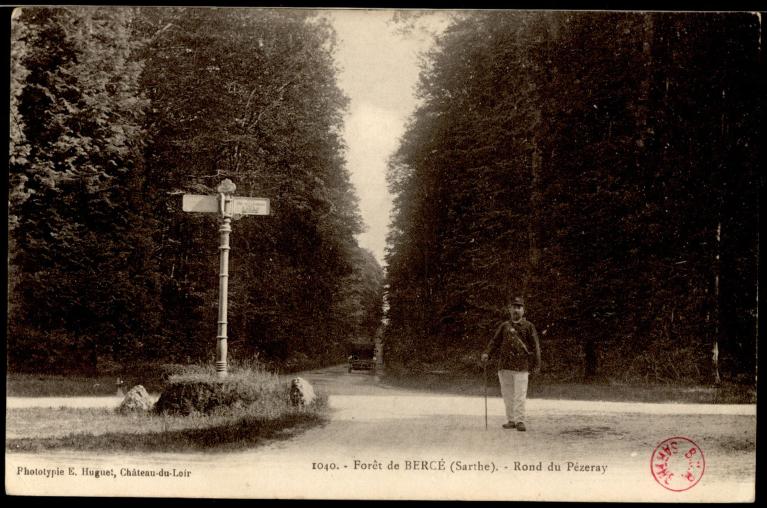

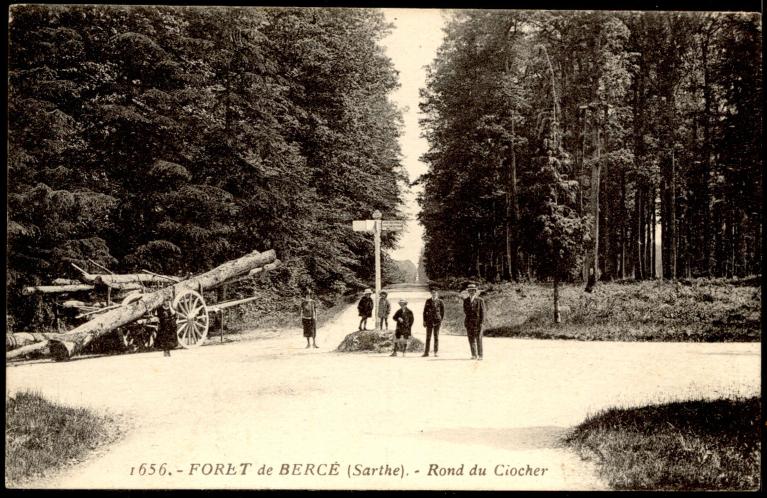

Le nom de Bercé provient d'un hameau et fief éponyme situé sur la commune de Marigné-Laillé, au nord de l'aire d'étude. Durant les premiers siècles du Moyen Âge, Bercé est forêt seigneuriale. Au Xe siècle, elle fait partie du domaine des comtes d'Anjou. Vers 1163, Henri II, roi d'Angleterre, comte du Maine et d'Anjou, fait édifier à Saint-Mars-d'Outillé (au nord de notre aire d'étude) le prieuré de Grandmont pour les religieux de Saint-Étienne-de-Grammont dans le Limousin, et lui octroie des droits d'usage. En 1331 [à noter les difficultés d'une datation exacte, ainsi cette date est antérieure à la fondation en tant que telle de la collégiale, placée autour de 1339], Jean III, comte de Dreux, sire de Montpensier et de Château-du-Loir, concède à la collégiale Saint-Julien de Pruillé-l'Éguillé des droits d'usage au pacage, paissage, abeillage, bois de chauffage et à bâtir, plus une rente de 37 livres à prendre sur les ventes de la forêt. À partir de 1337, sous Philippe VI de Valois, roi de France et comte du Maine, Bercé devient une première fois forêt royale. Elle est définitivement rattachée au domaine royal en 1585. Sous l'impulsion de Colbert qui entreprend la réformation des forêts françaises en 1669, Bercé est décrite, arpentée et bornée à partir du 21 juin 1667, et pour la première fois, un plan en est dressé. Elle est plantée de hêtres et de chênes, afin de fournir du bois pour la Marine royale. En 1723, on lui adjoint les landes de Longuebranche dites de Grammont et de Haute-Perche, soit 1 200 hectares médiocres plantés d'ajoncs et de bruyères, qui vont être défrichés et boisés de nobles essences, en vain, puis replantés de pins maritimes et sylvestres mieux adaptés au sol sablonneux. En 1780, Louis XVI donne Bercé en apanage à son frère, comte de Provence, le futur Louis XVIII. L'aménagement de 1783 indique, après arpentage, que la superficie de la forêt est de 5 442 hectares. À partir de cette date et au cours du XIXe siècle, Bercé est quadrillée par des routes rectilignes, au croisement desquelles sont établis des ronds (ronds-points), qui recevront des poteaux indicateurs en fonte fabriqués dans l'Orne (mention sur certains ronds : Renaudin Masle Orne). Domaniale en 1791, puis impériale, de nouveau royale et de nouveau domaniale au XIXe siècle, la forêt de Bercé est maintenant une forêt domaniale, gérée par l'Office National des Forêts (ONF). Elle a été officiellement labellisée Forêt d'Exception le 18 mars 2017.

Même si l'on dispose de diverses études d'érudits locaux, leur histoire en tant que telle resterait à faire, mais les sources archivistiques sont plus que lacunaires avant le XVIIIe siècle. Les traces de l'époque préhistorique se limitent à la présence d'un dolmen et d'un menhir à Beaumont-Pied-de-Bœuf. Une voie antique mal établie aurait traversé notamment l'actuelle Beaumont-Pied-de-Bœuf d'ouest en est : l'hypothèse s'appuie sur quelques toponymes, comme la Guerrerie et la Chaussée. Au XVIIIe siècle, la route royale 158 Tours/Le Mans coupe la forêt sur l'ouest de Beaumont-Pied-de-Bœuf. Au XIXe siècle, les plans d'alignement modifient quelque peu certaines voies de communication.

Outre les six églises paroissiales, quelques établissements religieux ont été installés au Moyen Âge à proximité de la forêt de Bercé : une collégiale (Saint-Julien à Pruillé-l'Éguillé) et six prieurés (prieurés de Saint-Vincent-du-Lorouër et de Thoiré dépendant de Saint-Vincent du Mans, prieuré Saint-Blaise du Houx à Jupilles dépendant de Marmoutier, prieuré à Pruillé-l'Éguillé dépendant de l'abbaye de Tyronneau, prieuré Saint-Marc des Salles à Beaumont-Pied-de-Bœuf dépendant de l'abbaye de Mélinais, prieuré de Grandmont à Saint-Mars d'Outillé (hors aire d'étude).

Dans les paroisses, certains territoires pouvaient relever des châtellenies de Lucé et Pruillé (élevées en 1539 en baronnie de Lucé), ou de la baronnie royale de Château-du-Loir. Sous l'Ancien Régime, les six paroisses faisaient partie de la province du Maine. Elles dépendaient du diocèse du Mans. Elles s'inscrivaient dans l'archidiaconé et le doyenné de Château-du-Loir. Elles relevaient de l'élection de Château-du-Loir, sauf Thoiré qui relevait de celle de La Flèche. Elles appartenaient à la généralité de Tours.

Le bâti le plus ancien se trouve sur une partie des églises, dont les origines romanes sont courantes. On rencontre aussi petites maisons ou maisons-étables remontant probablement à la seconde moitié du XVe siècle, après la Guerre de Cent ans. Le bâti rural, de pierre et de bois, peut ainsi être étudié dans son évolution sur cinq siècles (en théorie, car c'est oublier tous les aléas qu'induit la construction rurale).

Les communes rurales ont probablement connu leur pic démographique au XIXe siècle, souvent dans la première moitié, dépassant le millier d'habitants, et depuis, les populations ont diminué de moitié, si ce n'est plus.

Dans chaque commune, plusieurs moulins le plus souvent à blé, de petit gabarit, ont fonctionné sur les cours d´eau pendant des siècles. Beaucoup ont été reconstruits au XIXe siècle et ont arrêté de fonctionner quelques décennies plus tard. De manière générale, le XIXe siècle a été une grande époque de reconstruction (maisons et/ou bâtiments agricoles) et d'agrandissement des fermes d'une part, de lotissement et de reconstruction dans les bourgs, avec la mise au point des plans d'alignement, les constructions d´écoles et de mairies, d'autre part.

La population a longtemps vécu de l'agriculture (polyculture : méteil, orge, froment ; seigle, avoine ; pomme de terre) et d'un petit élevage (bêtes à cornes, chèvres, porcs), et/ou de l'exploitation de la forêt. Le tissage du chanvre pour la toile de ménage vendue sur le marché de Château-du-Loir constitua une activité à part entière ou complémentaire, qui déclina au début du XXe siècle faute de pouvoir se mécaniser. Les chenevières cultivées le long des rivières ont disparu. En revanche, quelques vignes (et leurs loges de vigne) subsistent, traces d'une activité autrefois plus étendue, mais victime du phylloxera à la fin du XIXe siècle. Dans les fermes, d'anciens pressoirs rappellent que l'on réalisait du cidre de raisins ou de pommes. L'activité liée au bois fut importante pendant des siècles, mobilisant les différentes classes de la société (garde des titres de la forêt, garde marteau, maître particulier de la maîtrise des eaux et forêts de Château-du-Loir sous l'Ancien Régime, marchand, bûcheron, scieur de long, fendeur, éhouppeur, tourneur, tonnelier, sabotier, charpentier...). Pesche, dans son Dictionnaire topographique en 6 volumes parus entre 1829 et 1841, détaille les productions issues de la forêt de Bercé : pièces de marine flottées sur le Loir, pour Nantes, des ports de la Pointe et de Coëmont [en Vallée du Loir], autres gros ouvrages en bois tels que merrains, atelles, palis, mais encore nombre infini de petits ouvrages et ustensiles de ménage : cébilles, cuillers à pot et à ragoût, godets, lardoires, chantepleures, fuseaux, pesons, boutons, etc. Ardoin-Dumazet, à la fin du XIXe siècle, mentionne d'énormes plats en bois, pour le beurre, des godets ou récipients à longs manches perforés servant aux ménagères à puiser et à verser de l'eau, des boîtes à vivres dans lesquelles les bûcherons et les travailleurs des champs mettent les rillettes et le beurre qu'ils emportent, et des robinets ou chantepleures, appelés champelures. La commune de Jupilles fut réputée pour la saboterie ; et en particulier pour le décor des sabots, la finesse des sculptures et la variété des modèles, à partir de la fin du Second Empire et jusqu'à 1914. La commune était devenue une véritable capitale du sabot en France. Il reste de cette proto-industrie deux bâtiments emblématiques, mais méconnus faute d'archives, appelés saboteries, à Jupilles. Une fabrique de brosse a fonctionné à Saint-Vincent-du-Lorouër, de la fin du XIXe siècle à 1925. La forêt a également motivé l'implantation de quatre briqueteries, le long de la route forestière de Pruillé-l'Éguillé (3 briqueteries) à Jupilles (1 briqueterie), à partir de 1879. La dernière a arrêté de fonctionner en 1977. Les briques, cuites à four ouvert selon une recette belge, ont été utilisées en chaînages, encadrements de baies, corniches, voire pour des bâtiments agricoles entiers. Au XXe siècle, plusieurs scieries ont fonctionné sur le territoire, parfois associées aux derniers moulins. Leur fermeture, à partir des années 1960, sonnait le glas d'un certain monde rural.

Le tramway (réseau à voie étroite) s'est arrêté pendant quelques décennies dans chacune des communes de l'aire d'étude. Saint-Vincent-du-Lorouër (PK 37,9) et Saint-Pierre-du-Lorouër (PK 41,5) ont été desservies par la ligne Le Mans/La Chartre-sur-le-Loir (51,625 km). Il s'agissait de la première ligne du premier réseau de la Compagnie des Tramways de la Sarthe. Le tronçon Le Mans/Le Grand-Lucé a été ouvert le 25 mai 1882 et le tronçon Le Grand-Lucé/La Chartre le 1er mai 1884. La ligne a été fermée le 1er mars 1947. Pruillé-l'Éguillé (PK 41), Jupilles (PK 45), Beaumont-Pied-de-Bœuf (PK 49), Thoiré-sur-Dinan (PK 52) ont été desservies par la ligne Le Mans/Château-du-Loir (61,5 km). Cette ligne faisait partie du troisième réseau (7 lignes) ; elle se caractérisait par la traversée de la forêt de Bercé (transport du bois) et ses nombreux méandres au niveau des communes de l'aire d'étude. Le premier tronçon, Changé/Marigné, fut mis en service en 1913. Le tronçon Marigné/Jupilles le fut le 26 février 1920, le tronçon Jupilles/Château-du-Loir (16,5 km) le 26 juin 1922. Ce dernier ferma le 31 décembre 1932, Jupilles/Brette le 1er juillet 1935 et Brette/Changé en 1944.

La forêt domaniale de Bercé couvre une partie du territoire de 9 communes en vallée du Loir : Beaumont-Pied-de-Bœuf, Chahaignes, Jupilles, Lavernat, Mayet, Pruillé-l'Éguillé, Saint-Pierre-du-Lorouër, Saint-Vincent-du-Lorouër, Thoiré-sur-Dinan, et de 2 communes au nord du territoire : Marigné-Laillé et Saint-Mars-d'Outillé.

Elle s'étend sur 5 377 hectares de plateaux vallonnés, arrosés par de nombreux cours d'eau, aux confins septentrionaux de la Vallée du Loir. L'altitude moyenne est de 150 m.

L'aire d'étude retenue concerne les 9 communes situées en vallée du Loir, auxquelles a été ajoutée Verneil-le-Chétif, limitrophe de Mayet et Lavernat.

Ces communes s'étendent sur des coteaux calcaires et des plateaux vallonnés irrigués par de nombreux petits cours d'eau (Veuve, Yre, Dinan, Chabosson...), affluents directs ou indirects du Loir. Les sols sont argileux, argilo-calcaires et argilo-siliceux, et dans une moindre mesure argilo-sablonneux au nord-ouest. En conséquence, le calcaire et le silex sont les pierres à bâtir (dites pierres des champs). La marne, blanche ou jaune, a également été extraite des sols. On trouve aussi un peu de poudingue siliceux.

A l'exception de Mayet, qui est une petite ville entourée de nombreux hameaux et fermes pour un total de 3 168 habitants (INSEE 2015), les huit autres communes sont constituées d'un village, réunissant en son cœur l'église, le presbytère, la mairie, les écoles et la plupart des maisons à étage, et pour le reste également de nombreux lieux-dits concentrant les fermes, en habitat isolé ou en écart. Les bourgs sont situés les uns des autres à cinq kilomètres en moyenne. Le patrimoine de ces petites communes, recensant lors de l´étude entre 350 et 900 habitants, est divers et représentatif de plus de cinq siècles de vie rurale, d´activités artisanale, économique, (proto) -industrielle dans un environnement relativement pauvre, et d´évolution des techniques et des choix des matériaux de construction.

Une des problématiques de l'étude reposait sur la part du bois dans le bâti de ces communes. Il s'est avéré que le bois pour la construction n'avait été utilisé ni plus longtemps ni davantage que sur d'autres territoires de la vallée du Loir. Il subsiste du bâti le plus ancien, de la fin du XVe au XVIIe voire XVIIIe siècle, des poutres, des poteaux, du pan de bois à éclisses, des encadrements de baies en bois, d'autant plus difficiles à détecter que ces éléments ont été maçonnés ou remplacés par la suite. Les importantes reconstructions du XIXe siècle ont davantage délaissé le bois qu'elles ne l'ont privilégié, valorisant au côté du moellon la pierre de taille calcaire ou la brique fabriquée localement. Jusqu'à la révolution agricole de la seconde moitié du XXe siècle, les toits du bâti rural étaient tous couverts de bardeaux, qui furent remplacés peu à peu par l'ardoise comme ce fut le cas à partir du dernier quart du XIXe siècle dans les bourgs.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil général de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir

Documents d'archives

-

Archives départementales de la Sarthe ; 7 F 88. Legs du vicomte Menjot d'Elbenne, 1934. Aveux et déclarations rendus au comte du Maine XIe-XVIIe s., Aveux à la baronnie de Château-du-Loir, etc. Copies Arch. Nat.

-

Archives départementales de la Sarthe ; B 33. Procès-verbal du bornage de la forêt de Bercé, du 21 juin 1667 et autres jours suivants, Maîtrise particulière de Château-du-Loir.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 7 M 872 (1801-1821), 7 M 873 (1822-1825), 7 M 874 (1826-1835), 7 M 875 (1836-1841). Constructions dans un périmètre interdit (forêt de Bercé) : Dossiers de demandes, Autorisations.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 6 M 779. Situation des fabriques et manufactures de coton, toiles et tissus de chanvre et lin, draps et laines. 1811 à 1813.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 7 M 134. Lin et chanvre. Routoirs et filatures.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 6 M 323. Recensement des moulins à farine : moulins tournant à eau, 1810.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 6 M 324. Notices signalétiques et nominatives par communes, 1924. Arrondissement de Saint-Calais, canton du Grand-Lucé : Recensement des moulins en activité.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 6 M 325. Moulins en activité en 1924.

-

Archives départementales des Yvelines ; A 660. Plan de la forêt royale de Bercé, sise au pays du Maine, dressé sur les opérations du sieur Jean Fleury, par Laboreau, géographe, 1772.

Bibliographie

-

ARDOIN-DUMAZET, Victor-Eugène. Voyage en France. 2e série : Beauce, Perche et Maine. Beauce Pouilleuse. Paris/Nancy : Berger-Levrault et Cie éditeurs, 3e éd. 1910 (1e éd. vers 1891).

-

BERGEOT, Karine, DAVOUST, Pierre, LEDUC-GUEYE, Christine, PALONKA-COHIN, Anetta [et al.]. Les églises de la Sarthe. Le Mans : éditions de la Reinette, 2006.

-

BERTIN, Serge (dir.). Le territoire partagé. Guide des cimetières de la Sarthe. Le Mans : éd. Cénomane, 2009.

-

BOIS, Paul. Paysans de l'Ouest : des structures économiques et sociales aux options politiques depuis l'époque révolutionnaire dans la Sarthe. Paris : Flammarion, 1971. 1e éd. Le Mans : M. Vilaire impr, 1960.

-

BOUHOURS, Marc, COMPAIN, Henri, DAIRON, Roxane. Un métier disparu : les briquetiers de Pruillé. Au Fil du Temps, 31 mars 2002, n° 15, p. 16, 17 ; 30 juin 2002, n° 16, p. 2, 3.

-

BOURBAO, Patrice, DAIRON, Roxane, PIRAUX, Yves. La ligne Château-du-Loir Le Mans. Au Fil du Temps, 31 oct. 2009, n°45.

p. 8, 9 -

BOUTON, André. Le Maine : histoire économique et sociale, Le Mans : Monnoyer, 1962-1974. 4 vol.

-

CAUVIN, Thomas. Géographie ancienne du diocèse du Mans. Paris : Derache libraire, Le Mans : Gallienne imprimeur-libraire, 1845.

-

CHAUDUN, Nicolas, DURAND, Jean-Louis, GALARD, Gilles de. Répertoire des manoirs de la Sarthe (XVe-XVIe s.). Paris : éd. Nicolas Chaudun, 2013.

-

CLEMENCE, Jean-François (dir.), DUFOUR, Jeanne, GOUCHET, Yves. L'or vert de la Sarthe, tome 1 : L'Histoire, Le Mans : éditions de la Reinette, 2007.

-

DAVY, Christian, JUHEL, Vincent, PAOLETTI, Gilbert. Les peintures murales romanes de la vallée du Loir. Vendôme : Editions du Cherche-Lune, 1997.

-

DESTRICHÉ, Isabelle-Marie. Les maisons-types dans les cantons de Château-du-Loir, du Grand-Lucé et de La Chartre-sur-le-Loir. Dans : FOVILLE, A. de / Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts, Comité des travaux scientifiques et historiques. Enquête sur les conditions de l'habitation en France Les maisons-types. Paris : Ernest Leroux éditeur, 1899, t. II.

-

DEZALAY, Rachel. Les métiers du bois à Jupilles et Marigné de 1700 à 1750. La forêt royale de Bercé au début du 18e siècle, Mémoire de Maîtrise : Histoire, Université du Maine : Le Mans : 1992.

-

DUFOUR, Jeanne. Agriculture et agriculteurs dans les campagnes mancelles - Le devenir des régions agricoles, tapuscrit reprenant en partie la thèse de géographie pour le doctorat d’État (1979) sous la direction de G. Chabot puis J. Beaujeu-Garnier, Université Paris I, Le Mans, 1981.

-

FLOHIC, Jean-Luc (dir.). Le Patrimoine des Communes de la Sarthe. Collection : Le Patrimoine des Communes de France, Paris : Flohic Editions, 2000. 2 vol.

-

FROGER, Louis. Églises et presbytères de l'arrondissement de Saint-Calais en 1801. Province du Maine, Société des archives historiques du Maine : Le Mans, 1905.

t. XIII -

GIRAULT, Charles. Les biens d'Eglise dans la Sarthe à la fin du XVIIIe siècle. Province du Maine, 1949, tome 51 ; 1950, tome 52 ; 1951, tome 53 ; 1952, tome 54.

-

GOUBINAT, Stéphanie. Le Grand-Lucé et son canton. Joué-les-Tours : Alan Sutton, 2001.

-

GOUCHET, Yves. Routes et chemins [Bercé]. Au Fil du Temps, 31 déc. 2000, n° 10 ; 31 mars 2001, n° 11 ; 30 juin 2001, n° 12 ; 30 sept. 2001, n° 13.

-

GOUCHET, Yves. Toponymie de Bercé. Au Fil du Temps, 31 déc. 2001, n° 14 ; 31 mars 2002, n° 15 ; 31 déc. 2002, n° 18 ; 31 mars 2003, n° 19 ; 30 juin 2003, n° 20.

-

GOUCHET, Yves. L'eau à Bercé. Au Fil du Temps, 30 sept. 2000, n° 9 ; 30 juin 2002, n° 16.

-

GOUCHET, Yves. La ligne du bois : la voie du Mans à Château-du-Loir. Au Fil du Temps, 31 janvier 2009, n°42.

p. 16-18 -

GOUCHET, Yves. Le coin des fossés. Au Fil du Temps, 30 sept. 2000, n° 9.

p. 13-15 -

GOUCHET, Yves. Les carrières forestières. Au Fil du Temps, 31 déc. 2002, n° 18.

p. 11-13 -

GOUCHET, Yves. Le bois de marine de Bercé. Au Fil du Temps, 31 oct. 2007, n° 37.

p. 4-7 -

GOUCHET, Yves. Les maisons forestières. Au Fil du Temps, déc. 2003, n° 22.

-

GOUCHET, Yves. Le massif forestier de Bercé. Collection Mémoire en Images. Tours : éditions Alan Sutton, 2002.

-

GRANDIÈRE, Roger. Les manoirs ruraux et leurs seigneurs à la fin du XVe siècle (1450-1530), l'exemple du Haut-Maine. Mémoire de maîtrise soutenu en 1987 à l'Université du Maine, sous la dir. de Robert Philippe, tapuscrit. Le Mans : Conseil Général de la Sarthe, 1991.

-

GRODECKI, Louis (dir.). Les vitraux du Centre et des Pays de la Loire. Corpus Vitrearum Medii Aevi. Recensement des vitraux anciens de la France, vol. 2. Paris : Editions du CNRS, 1981.

-

Archives départementales de la Sarthe, Le Mans : 16 J 607

HAUDRY, Nelly. La noblesse autour du Grand-Lucé Du début du XVIIIe s. à la veille de la Révolution, Mémoire de Maîtrise : Histoire, ss dir. L. Bourquin, J.-M. Constant et F. Pitou, Université du Maine : Le Mans : 2001.

-

D'HOZIER, Charles-René. Armorial de la Sarthe, extrait de l´Armorial Général de France dressé en 1696. Le Mans : Monnoyer, rééd. 1942.

-

LATRON, André. Les églises rurales du Maine. Le Mans : Conseil général de la Sarthe, 1991. Tapuscrit, 2 vol.

-

LEBRETON, Cédric. Quand la forêt de Bercé offrait des bois de marine. Au Fil du Temps, 30 juin 2002, n° 33.

p. 44-46 -

LEDRU, Ambroise. Répertoire des monuments et objets anciens, préhistoriques, gallo-romains, mérovingiens et carolingiens, existant ou trouvés dans les départements de la Sarthe et de la Mayenne. Le Mans : [Société des archives historiques du Maine], collection : Archives historiques du Maine ; 11. 1911.

-

LE PAIGE, André-René (chanoine). Dictionnaire topographique, historique, généalogique et bibliographique de la province et du diocèse du Maine. Le Mans : Toutain ; Paris : Saugrain, 1777, 2 tomes. Réimpr. Mayenne : imprimerie de l'Ouest, A. Nézan, 1894.

-

PESCHE, Julien-Rémy. Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, Paris : Editions du Palais-Royal, 1974 ; Mayenne : Joseph Floch, 1974. Reprint de l'édition publiée au Mans : Monnoyer, 1829-1841. 6 vol.

-

PICARD, Joël. La forêt de Bercé ou c'te forêt. Château-du-Loir : Club d'histoire Jean Benoît, 1994.

-

PLESSIX, René. Paroisses et communes de France. Dictionnaire d'histoire administrative et démographique. Sarthe. Sous la direction de J.-P. Baret. Paris, éditions du CNRS, 1983.

-

PLESSIX, René. Paysans du Maine dans la France ancienne. Le Côteau : éd. Horvath, 1986.

-

POGGI, Frédérique. Habitat traditionnel sarthois, CAUE de la Sarthe, s.d. (fin XXe s.).

-

POTEL, Raoul (inspecteur principal des Eaux et Forêts). La forêt de Bercé, Bulletin de la Société d'Agriculture, des Sciences et des Arts de la Sarthe, tome XLIX, fascicule 1.

-

VALLÉE, Eugène. Dictionnaire topographique du département de la Sarthe, comprenant les noms de lieux anciens et modernes, revu et publié par R. LATOUCHE. Paris, Imprimerie nationale, 1952.

-

VERDIER, Roger. La Cénomanie gallo-romaine. Le Mans : éd. du Racaud, 1980.

-

WAGNER, CLaude. Les tramways de la Sarthe : du XIXe siècle aux années 2000. Le Mans : Éd. de la Reinette, 2003. 287 p.

-

GOUCHET, Yves. Bercé, une forêt d'exception, Igé (Orne), Éditions de l'Étrave, 2018.

-

Archives départementales de la Sarthe, Le Mans

SIMONEAU, Hugues. Les manoirs dans les cantons de Mayet et de Pontvallain Inventaire historique et architectural, mémoire de maîtrise d'histoire médiévale sous la dir. d'Annie Renoux, 2 vol., Université du Maine, Le Mans, 2007.

Périodiques

-

BARIOZ-AQUILON, Stéphanie. Les sentinelles de la forêt. Petite histoire des maisons forestières dans les Pays de la Loire. 303 arts, recherches, créations, sept. 2013, n° 127, L'appel des forêts.

-

COUTARD, André. Moulins sur les affluents en rive droite du Loir. Moulins de la Sarthe, 1999, n° 31.

-

SALCH, Charles-Laurent. Donjons et manoirs du XIIe au XVe siècle en Maine oriental (Sarthe). Châteaux-forts d'Europe, n° 37-38, 2006.

Documents figurés

-

Carte de Cassini, feuille 64 (levée 1760-1761). (Archives départementales de la Sarthe ; 1 Fi 32).

-

Forêt de Bercé, apanage de Monsieur, 10 mai 1783. (Archives départementales de la Sarthe ; B 3859).

Barioz-Aquilon Stéphanie ou Aquilon Stéphanie, chercheuse.

Auberges et hôtels de voyageurs de l'aire d'étude Val du Loir

Les châteaux et manoirs de l'aire d'étude : La Forêt de Bercé

Les fermes de l'aire d'étude : La Forêt de Bercé

Les maisons de l'aire d'étude : La Forêt de Bercé

Les maisons forestières de l'aire d'étude : La Forêt de Bercé

Les moulins de l'aire d'étude : La Forêt de Bercé

Les églises de l'aire d'étude : La Forêt de Bercé

Barioz-Aquilon Stéphanie ou Aquilon Stéphanie, chercheuse.