Stagiaire à la Conservation départementale du patrimoine (septembre 2022).

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2023-2026)

- inventaire topographique, Mauges-sur-Loire

-

Rousseau BrunoRousseau BrunoCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine jusqu'en 2018.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsfour à chaux

-

Aires d'étudesMauges-sur-Loire

-

Adresse

- Commune : Montjean-sur-Loire

Les caractères historiques

Du XVe au XVIIe siècle

L'activité chaufournière est attestée avec certitude, à Montjean, dès le début du XVe siècle, en 1411, au Croissement. Dans les registres paroissiaux de Châteaupanne, la profession de "fournelier" apparaît deux fois au cours du quatrième quart du XVIIe siècle (4 novembre 1687 et 13 mai 1690). Ces mêmes registres mentionnent le 15 août 1702, le "fourneau à chaux dudit lieu...", puis indiquent, le 2 mai 1730, qu'à l'occasion d'un baptême a été parrain, Maurice Blouin, "demeurant au fourneau, aussi de cette paroisse [...]". Ce fourneau correspond, vraisemblablement au toponyme "le fourneau", porté sur la carte de Cassini (cf. Doc 1) et peut être identifié, avec certitude, comme l'actuel Petit-Fourneau. Le four de Maison-Blanche paraît avoir été construit au début de la seconde moitié du XVIIe siècle, si l'on en croit la mention portée sur un plan des lieux de 1845 : "Dépôts et résidus calcaires fait par le Sieur Lefèvre, commencé en 1666, date du fourneau (aux dires du propriétaire)".

Le XVIIIe siècle

En 1739, la première mention du fourneau du Lion apparaît à l'occasion d'un bail consenti par Maurice Blouin à René Clémenceau (du 10 décembre 1739). En 1735, trois fourneaux sont indiqués dans une soumission concernant la fourniture de chaux pour la reconstruction de l'Académie d'exercices d'Angers (Soumission du 13 juin 1753) : "Le fourneau du Lion en la paroisse de Montjean. Et l'autre, le fourneau neuf en la paroisse de Châteaupanne [...] et le fourneau de Châteaupanne, paroisse dudit lieu...". Le "fourneau de Châteaupanne" est sans doute le Petit-Fourneau, alors que le "fourneau neuf" pourrait être soit le four de Jalousie, soit celui de Clermont. Il semblerait d'ailleurs qu'il s'agisse plutôt du four de Jalousie, dont un bornage et des droits de servitudes furent établis en 1773, entre Gabrielle Aunillon, veuve Maurice Blouin et Martin Lebreton père et fils, alors que le four de Clermont n'est mentionné pour la première fois qu'en 1788, dans un dénombrement des fourneaux situés en bordure de Loire (Enquête du Bureau de Commerce de mai-juin 1788, voir annexe). Dans le document, quatre fourneaux sont précisément localisés et nommés ; le septième et dernier, ne peut être que le Petit Fourneau, quand au premier, il s'agit à coup sûr du four du Rivage. Il fut édifié peu après 1770, date à laquelle René Clémenceau achetait le terrain, dans ce but (achat du 10 février 1770, mentionné dans les origines de propriétés d'un acte notarié du 9 septembre 1854).

Les XIXe et XXe siècles

Entre 1789 et 1830, on assiste seulement à la création de deux chaufourneries ; celle du Grand-Lièvre à Montpellier, avant 1809 (achat du fourneau du Grand-Lièvre par Grégoire Clémenceau, le 3 novembre 1809), et celle du fourneau Cathelinais en 1818 (demande d'autorisation pour la construction d'un four par le Sieur Cathelinais, le 15 juin 1818). Pour cette période, un point reste énigmatique ; à l'occasion d'un bail consenti par Marie Martin, veuve Lebreton à Daniel Lebreton et autres, sur deux fourneaux de Châteaupanne, le 26 janvier 1817 (table des baux 1816-1858), le contrat porte la clause suivante : "convenu que s'il s'établissait à Montjean un autre fourneau que celui que le Sieur Emmanuel Clémenceau fait construire, les preneurs pourront cesser sans indemnité, avertissant six mois à l'avance". Nous ne voyons pas quel four fait construire à ce moment Emmanuel Jean Baptiste Clémenceau. Une seule construction correspond approximativement à cette date, c'est celle du fourneau Cathelinais ; mais aucun document ne prouve que Emmanuel Jean Baptiste Clémenceau ait pu être associé à Pierre Cathelinais dans cette opération. En l'état actuel de la documentation, il nous faut reconnaître notre ignorance sur ce point. Bien que restant en partie obscur, ce document montre qu'au début du XIXe siècle, l'activité chaufournière est fragile puisque l'apparition d'un nouveau four pourrait mettre en péril l'exploitation de la chaufournerie de Châteaupanne. Après 1830, les constructions de fours reprennent, pendant une quinzaine d'années : le Lièvre vers 1835, le Lapin vers 1835-1840, le Cerisier entre 1840 et 1844, l'Orchère en 1843, l'Alouette en 1845 ou 1846, l'Union en 1846. Il faut attendre les années 1860-1880 pour voir les dernières constructions : Saint-Hubert à Châteaupanne entre 1861 et 1865, Pincourt en 1863 et les septs fours en massif de la Tranchée, achevés en 1882.

On voit donc se dessiner deux principales périodes de nouvelles implantations de fours à Montjean : la première au cours des deuxième et troisième quarts du XVIIIe siècle, pendant lesquels le nombre des installations passe de deux à six, puis le second quart du XIXe siècle, qui voit apparaître six autres constructions. Durant la période intermédiaire, de la Révolution à la Restauration, deux fours seulement sont bâtis. Il y a donc quatorze fours à Montjean au milieu du XIXe siècle. Ce chiffre sera porté à vingt-trois dans les années 1860-1882, l'ensemble de ces fours étant réparti en treize chaufourneries. Le tableau V (voir annexe du dossier numérisé), met en valeur la longévité de certaines chaufourneries du XVIIIe siècle, dont l'activité se poursuit jusqu'au XXe siècle, et au contraire la brièveté des créations du XIXe siècle.

Les caractères économiques et sociaux

L'amendement des terres : un nouveau débouché pour la chaufournerie

"Vous n'ignorez pas que, de tous temps, la chaux fut la matière la plus nécessaire pour la solidité et l'embellissement des villes, à l'égard des constructions de fortifications et édifices : cette matière, qui est encore très utile pour rendre les cuirs à leur perfection, est reconnue, depuis six ans, très propre pour fumer les terres, de quelques natures qu'elles soient, et de quelques fruits qu'elles soient susceptibles d'être plantées ou ensemencées." C'est en ces termes que René Clémenceau de la Lande, vers 1775, présente au Conseil de la Ville d'Angers, les différentes utilisations de la chaux. Si son emploi dans le bâtiment est en effet traditionnel (cf. lettre du 10 janvier 1753 demande de concession de mines de houille afin d'alimenter tous les fours à chaux particulièrement dans les paroisses de Montjean et de Chalonnes, où il est fait mention de l'importance des constructions nouvelles à Angers : "Présentement, il s'y fait beaucoup de nouveaux bâtiments dans cette ville et la plupart des maisons sont fort anciennes, on en démoli tous les jours qui tombent par vétusté [...]") son usage pour l'amendement des terres paraît nouveau. En 1775, le Marquis de Turbilly avait fait construire un four à chaux sur son domaine ; il en destinait la production, en premier lieu, à la construction, et en second lieu, à l'amendement du sol : "La construction de ce four à chaux me produisit encore un autre avantage en ce qu'il me fournit un engrais excellent pour mes terres". Si dans l'expérience du Marquis de Turbilly la production de chaux pour l'amendement restait secondaire, certaines sources montrent qu'au début du 4e quart du XVIIIe siècle, un commencement d'application sur une plus grande échelle apparaissait : "Il est d'autant plus avantageux de procurer l'abondance de la chaux que depuis quelques années on s'en sert comme engrais dans plusieurs cantons de l'Anjou et suivant la qualité du terrain et par les essais multipliés qui ont été faits, il en est résulté qu'il n'y a pas de moyens plus propres pour sa fertilisation" (Mémoire du Maire et échevins d'Angers à Monseigneur Turgot du 20 janvier 1776). Dans son rapport de 1802, le préfet Montant Desilles précise que la production de chaux dans le département est la même qu'avant la Révolution, c'est-à-dire, 18 000 fournitures (environ 18 000 tonnes, c'est exactement le chiffre fourni par le rapport d'avril 1789). "De ces 18 000 fournitures un tiers au moins se consomme dans ce département tant pour la construction que pour l'engrai des terres. Le surplus est exporté par terre et par eau pour les départements de la Vendée, la Sarthe, la Mayenne, la Loire-Inférieure, le Morbihan, le Finistère et pour les îles de l'Amérique". En 1811, un nouveau rapport préfectoral indique l'importance croissante de l'amendement des terres pour la prospérité de l'industrie chaufournière : "en ce qui augmente la production de la chaux, c'est l'emploi qu'on en fait pour l'engrai des terres". Au début des années 1830, le phénomène s'amplifie : "l'usage de la chaux, chaque jour plus répandu parmi nos cultivateurs pour amender les terres, engage à bâtir de nouveaux fours". "Les deux tiers de la chaux produite sont alors employés par les agriculteurs" selon J.P. Bossard. La valeur de la production passe de 345 600 F en 1802 à 3 330 000 F en 1834. Le nombre de fours en activité dans le département qui était de 10 en 1802, passe à 119 en 1835.

C'est l'amendement des terres qui est à l'origine de ce développement de l'industrie chaufournière ; cette révolution agricole est perçue clairement dans les années suivantes. "Un changement dans l'agriculture a contribué, plus peut-être que les routes stratégiques, à ouvrir le pays. Ce changement est dû particulièrement à l'emploi de la chaux qui, en donnant à la terre une fertilité qui lui manquait, permet au cultivateur d'en exiger chaque année une nouvelle récolte". La production de chaux se stabilise alors et reste constante jusque vers 1850. Entre 1850 et 1860 " [...] avec l'arrivée des engrais chimiques [...], l'agriculture s'orientera vers d'autres fournisseurs [...]" selon de Beauregard et J.P. Bossard, entrainant progressivement, jusqu'en 1914, la disparition de nombreuses chaufourneries et par suite celle d'une partie des houillères angevines.

Le marbre, la houille, la Loire : les spécificités Montjeannaise

1. Le marbre

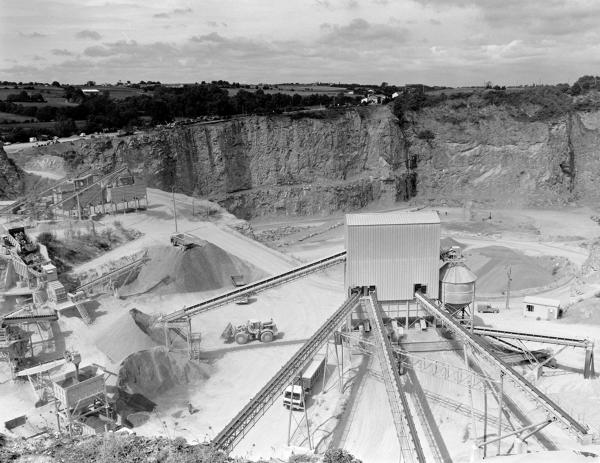

Le sous-sol de la commune de Montjean-sur-Loire recèle d'importants gisements de calcaires primaires, Emsien supérieur et Efelien inférieur : "Il s'agit d'anciens récifs de coraux transformés en marbre, par les conditions de chaleur et de pression d'un enfouissement géologique, gris, bleuté, très dur et aussi très pur : 84 % de carbonate de chaux Co3Ca". Ces lentilles de marbre orientées est-ouest, affleurent sur une longueur de 2,5 km, environ, à une distance variant de 500 à 1 000 mètres de la rive gauche de la Loire (cf. Pl. II). L'exploitation s'effectuait à ciel ouvert, principalement à Chateaupanne, à Pincourt et aux Garennes de Montjean. La calcination de ce marbre gris, produisait une chaux très pure, ou chaux grasse, prisée pour l'amendement des terres.

2. La houille

Ces conditions géologiques de l'ère primaire, décrites ci-dessus, ont constitué à proximité des lentilles de marbre, des veines de charbon (Namurien). Elles font partie du bassin houiller de la Basse-Loire qui s'étend depuis Saint-Geogres-sur-Layon en Maine-et-Loire, jusqu'à Mouzeil en Loire-Atlantique. Le gisement de Montjean forme sept couches de houille alternant avec des schistes carbonifères ou de la "pierre carrée". Elles sont de faible puissance (0,4 m à 1, 50m) et forment un pendage important par rapport à l'horizontale (50 à 80 degrés). Elles produisent "un charbon maigre, flambant, bon pour les fours à chaux...". L'utilisation de la houille pour calciner la pierre à chaux est attestée, pour Montjean dès 1752 : "Ils tirent eux même (les chaufourniers) le charbon qu'on employe à faire la chaux..." (AD Indre-et-Loire ; C 142). Rien dans ce rapport n'indique qu'il s'agisse là d'une nouveauté. C'est, semble-t-il, une technique habituelle. Il faut conclure que dès au moins la première moitié du XVIIIe siècle, la chaux montjeannaise est cuite au charbon.

Les houillères sont exploitées depuis le milieu du XVIe siècle. Le pouvoir calorifique du charbon, supérieur et plus constant que celui du bois, a sans doute été remarqué de longue date. Son utilisation a dû être rendue d'autant plus nécessaire que le marbre de Montjean, de par sa dureté, exige une calcination à très haute température (environ 1 100 degrés). Un autre argument en faveur de l'utilisation ancienne du charbon, à Montjean et dans les autres paroisses chaufournières voisines, est la relative pauvreté en bois de l'Anjou, et pas tant sa cherté. Ceci est clairement illustré par une lettre de M. de la Marsaulaye, subdélégué d'Angers pour la Généralité de Tours de juillet 1778 ; le sieur Clémenceau de la Lande "n'a pas la prétention de vouloir faire croire qu'il étoit le premier qui eut fait cuire de la chaux avec du charbon de terre. Dans le temps que le bois étoit commun, et par cette raison à bas prix, on employait effectivement du charbon de bois à la cuisson de la chaux ; mais il y a nombre d'années et bien antérieurement au sieur Clémenceau, que le bois renchérissant annuellement, on a pris le party d'y employer du charbon de terre, comme beaucoup moins couteux" (AD Indre-et-Loire ; C 142). Cette carence en bois est déjà mise en évidence en 1640-1642, à propos de la création d'une forge de fer, à quelques kilomètres au nord de la Loire, à la Chaussée-Hue, sur l'actuelle commune de Saint Augustin des Bois. Le promoteur de cette forge, ne put jamais la faire fonctionner, car la ville d'Angers obtint du roi un privilège interdisant à quiconque d'exploiter les bois dans un rayon de douze lieues autour de la ville, celle-ci s'en réservant expressément l'usage pour le chauffage (AC Angers ; BB 78). Montjean se trouvant dans ce périmètre, cette contrainte juridique a peut-être commandé l'emploi de la houille dès la seconde moitié du XVIIe siècle.

Au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, les chaufourniers extraient de leurs propres houillères, le charbon nécessaire à leurs fourneaux. En 1754, le marquis de Mailly obtint du roi la concession des mines de Montjean ; cette concession s'accompagnait de l'interdiction faite aux autres habitants d'extraire s'ils ne possédaient pas un terrain d'une surface supérieur à dix arpents (AC Angers ; 7). A partir de cette date le seigneur de Montjean exerce un monopole abusif entrainant une augmentation constante du prix du charbon, et par suite le chômage de certaines fours : "Depuis que le sieur de Montjean a obtenu la principale exclusivité de faire tirer du charbon de terre dans la paroisse de Montjean, cette marchandise a monté de 120 livres les 26 pipes (1 pipe = 934 litres) à 130 livres les 22, qu'il n'en fait pas extraire 150 fournitures par an (1 fourniture = 22 pipes = 20 559 litres), que chaque fourneau en dépense 50 fournitures, de sorte que le sieur Clémenceau, de quatre fourneaux en a trois qui ne font point de chaux faute de charbon et notamment ceux situés à la porte de la ville, paroisse Saint-Samson, que les paroisses de Chalonnes et Châteaupanne, il y a encore trois fourneaux à chaux qui ne chauffent point faute de charbon, ce qui cause la cherté de la chaux...La ville est approvisionnée de chaux d'une qualité inférieure et plus chère : ce qui n'a d'autre cause que la rareté et la cherté du charbon de terre avec lequel les fourneaux à chaux sont chauffés en cette province, à défaut de bois qui est très rare..." (AC Angers ; BB 127). Pour contourner ce monopole, René Clémenceau et les autres chaufourniers essayent d'obtenir des concessions pour leurs propriétés de plus de 10 arpents, ou en regroupant celles-ci. Leurs réclamations n'aboutissent pas "soit par le crédit de M. de Montjean, qui ne veut aucun concurrent quand même auroit dix ou quinze arpents contigus, soit parce que le sieur Clémenceau n'auroit en ce nombre d'arpents pour y exploiter une mine... (AD Indre-et-Loire ; C 142). L'animosité existante entre les chaufourniers et charbonniers consécutive à ces problèmes juridique est renforcée, à partir de 1781, par la découverte d'une fraude portant sur le volume des livraisons de charbon. Les entrepreneurs belges, Cornille et Lefebvre, auquels M. de Mailly avait confié l'exploitation des mines, avaient diminué clandestinement, d'un onzième, le volume de la "bacholle", mesure, qui servait à la livraison des "fournitures" de charbon (AN ; H 1644). L'escroquerie portant sur six années (de 1775 à 1781), Nicolas Josset s'était vu voler de 303 pipes de charbon, soit environ 280 tonnes ! Obtenant d'abord réparation, le 9 juillet 1781 devant les Consuls d'Angers, il fut débouté en appel, devant le Parlement de Paris le 13 juillet 1785 (AN ; H 1644). Aussi, n'est-il pas surprenant de trouver en 1789 dans les cahiers de doléance de la paroisse de Montjean, l'article suivant : "Que les charbons qui se trouveront enfouis ainsi qu'autre minerai, soit ceux appartenant de droit au roi, seront tirés par préférence par les propriétaires des terrains...". René Clémenceau de la Lande, syndic de la paroisse et les autres chaufourniers de Montjean présents, sont évidemment les auteurs de cet article.

Au cours de la période révolutionnaire "les petits propriétaires rentrent dans la possession de leurs mines et l'exploitation fut partagée entre une multitude d'habitants". En 1806, les héritiers du marquis de Mailly reprennent la concession ; puis elle passe successivement à Madame Farran d'Angers, au Général Evain, à M. Lambert, puis à la compagnie formée par M. Chagot. Jusque vers 1840, les houillères et les chaufourneries étaient exploitées indépendamment les unes des autres ; ce n'est qu'après cette date que la Société des Houilles de Montjean, puis la Société créée par Edmond Heusschen (après 1850) lient ces deux activités complémentaires.

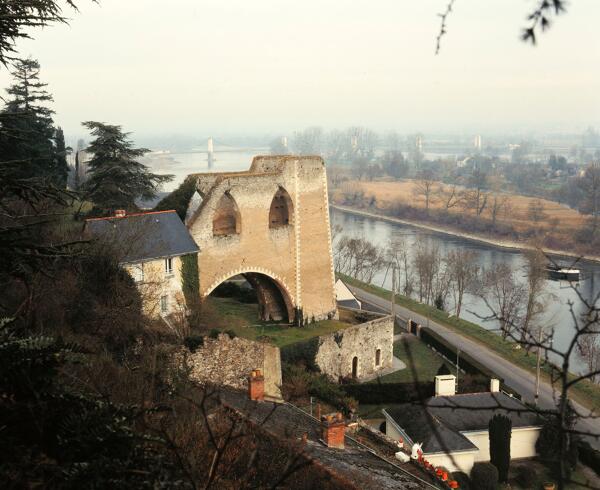

3. La Loire

La situation de Montjean, sur le bord de la Loire, a évidemment facilité le développement de la chaufournerie ; le fleuve est en effet le vecteur privilégié pour la commercialisation de la chaux dès le XVIIIe siècle. A l'ouest, la ville de Nantes est la plaque tournante du transit vers la Bretagne ("...de la chaux et du charbon qui sont exportés pour la Bretagne et principalement pour la ville de Nantes..." AC Angers ; HH 7), et au-delà, "...pour les iles de l'Amérique". A l'est, à Angers, s'ouvre par la Maine, tout le bassin Mayenne, Loir, Sarthe. Au XVIIIe siècle, ces deux villes connaissent des campagnes de construction (quai de la fosse à Nantes) ou de reconstruction importantes. En 1753, les chaufourniers de Montjean, Chalonnes et Chaudefond, proposent d'amener leur chaux, par bateaux, sur le port d'Angers pour la construction de l'Académie d'exercice (AD Indre-et-Loire ; C 142). Avec la révolution agricole des années 1830, en Mayenne et en Bretagne, coïncidant avec l'ouverture du Canal de Nantes à Brest en 1836, la marine montjeannaise et le commerce de la chaux prennent leur véritable essor. "On peut estimer que sur 40 000 tonnes annuelles de chaux produite à Montjean, entre 1850 et 1900, au moins 20 000 tonnes allaient en Bretagne intérieure et en Pays Nantais (166 rotations par an de bateaux portant 120 tonnes chacun, pour une marine montjeannaise de 100 bateaux environ)".

Les entrepreneurs

En ce qui concerne les XVe et XVIe siècles, nous ne possédons aucun renseignement, sur les chaufourniers de Montjean. A la fin du XVIIe siècle et au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, apparaissent épisodiquement des noms de familles actives dans la production ou la vente de la chaux (cf. tableau VI, 1 à 4). Il s'agit de Mathurin Biotteau, de Châteaupanne, qui est dit "fournellier" en 1687, alors que l'année précédente il est "laboureur". René Blouin est "marchand de chaux" en 1710 et Maurice Blouin, "marchand", demeurant aussi au fourneau de la paroisse de Châteaupanne". Les héritiers de Maurice Blouin resteront propriétaires de parts des fours de Jalousie et du Lion, jusqu'en 1788. A la mort de Maurice Blouin en 1768, ils les loueront à d'autres exploitants (AD Maine-et-Loire ; C 1498). Pierre Geneteau est "...fermier au fourneau..." de la paroisse de Châteaupanne en 1750 (AD Maine-et-Loire ; 6 E 212/1). Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les familles chaufournières sont plus nombreuses et constituent, pour certaines d'entre elles, de véritables dynasties. Ce phénomène coïncide avec l'accroissement du nombre de fours, constaté pour la même période. Les principales familles exploitantes sont les familles Trottier, Lebreton, Josset et Clémenceau de la Lande. Elles sont toutes liées au commerce depuis la première moitié ou le milieu du XVIIIe siècle. Louis Trottier est "marchand" en 1745 ; les Lebreton sont "charbonnier" en 1734, Martin Lebreton est "marchand" en 1780, ou "voiturier par eau" en 1781 ; Nicolas Josset est "négociant" en 1770. Une branche de la famille Clémenceau, originaire de Saint-Florent-le-Vieil, apparaît à Montjean au deuxième quart du XVIIIe siècle (cf. généalogie des Clémenceau en annexe). Elle exploitera plusieurs fours à chaux à Montjean, principalement à Châteaupanne jusqu'en 1916. Marchands dès au moins la fin du XVIIe siècle, ils ont déjà une position sociale notable, puisqu'au mariage de René Clémenceau avec Anne Barbe, le 5 février 1697 à Saint-Florent-le-Vieil sont témoins, René Poilpré "conseiller du Roy au grenier à sel" de Saint-Florent, et Charles Descoublard "sieur de la Gaudière, escuyer, de la paroisse de la Chapelle...". Le même René Clémenceau occupera la charge d'avocat et procureur au grenier à sel de Saint-Florent, au moins de 1709 à 1732. Dès le début du XVIIIe siècle la famille Clémenceau, par ses alliances, est intégrée au commerce ligérien : en est une illustration le mariage de René, fils du précédent, le 15 juillet 1727, avec Renée Renou : celle-ci, fille d'un marchand de Montjean, est nièce d'un marchand de Nantes, d'un second des Ponts de Cé et enfin du procureur fiscal de la Baronnie de Montjean. A la même époque, conjointement à cette politique d'alliance, le surnom "de la Lande" apparaît accolé à leur patronyme. C'est ainsi que René Clémenceau (époux d'Anne Barbe, cf. tableau généalogique annexe 1), parrain de l'une de ses petites filles en 1729, est qualifié de "Sieur de la Lande..." (AD Maine-et-Loire ; 6 E 212/2, 3, 4 et 5). En 1753, "les sieurs Clémenceau de la Lande" sont "fermiers du fourneau neuf de Châteaupanne et du fourneau du Lion dans la paroisse de Montjean" (AD Indre-et-Loire ; C 142). Dans les trois dernières décennies du siècle, ils font bâtir le four du Rivage et sont propriétaires de celui de Maison-Blanche et d'une partie de ceux du Lion et de Jalousie. Leur activité ne se limite pas à Montjean ; en 1768, René Clémenceau est propriétaire d'un tiers du fourneau de Saint-Vincent de Chalonnes (AD Maine-et-Loire ; 1490), et en 1775, des fourneaux de Saint Simon à Angers (AC Angers ; HH 7) ; vers la même époque, René Clémenceau avait fait bâtir deux autres fourneaux près de Laval, qu'il alimentait avec du charbon de Montjean (AD Indre-et-Loire ; C 142). La famille Clémenceau de la Lande fait donc partie de la notabilité montjeannaise et ce caractère est encore renforcé par le fait que René (époux de Renée Renou) et son fils (René, 1732-1800), furent fermiers des seigneuries de la Bizolières, de la Grande et de la Petite Orchère qui s'étendaient sur les paroisses de la Pommeraye et de Montjean (AD Maine-et-Loire ; C 1488).

Toutes ces familles forment une part importante de la bourgeoisie montjeannaise, dont la cohésion est confortée par des alliances matrimoniales et des ententes commerciales. L'acte de naissance d'Adélaïde Lefèvre, en mai 1804, est significatif à cet égard : elle est fille d'Auguste Michel Lefèvre et d'Adélaïde Louise Piollez-Josset, et les témoins de la déclaration sont Grégoire Clémenceau "parent et ami de l'enfant" et Daniel Lebreton (AD Maine-et-Loire ; 6 E 212/6). Ces entrepreneurs s'entendent entre eux pour s'assurer un monopole sur la fabrication et sur la vente de la chaux. En 1788, on se plaint dans le district de Saint Georges sur Loire des activités des "sieurs de la Lande et Josset qui pour éviter le commerce du sieur Cherbonnier, ont acheté le droit d'empêcher de chauffer son four, moyennant une rétribution annuelle de 3 000 livres" (AD Maine-et-Loire ; C 117). Ces quatre familles poursuivent leur activité pendant le XIXe siècle, participant à la deuxième période de construction des fours de Montjean, à partir des années 1830. Les Clémenceau bâtissent les fours de l'Union et de Saint Hubert à Châteaupanne, ainsi que le four du Lapin ; Daniel Lebreton construit l'Orchère ; François Trottier achète le four Cathelinais en 1846 (cf. tableau VI). Une autre famille de chaufourniers apparaît au début du siècle ; il s'agit de la famille Lefevre ; en 1804, Auguste Michel Lefevre est "marchand de chaux" (AD Maine-et-Loire ; 6 E 212/6). Par leur alliance avec la famille Josset, les Lefevre exploitent le four de Maison-Blanche, depuis le Premier-Empire jusqu'au 1868, date à laquelle ils le vendent à Edouard Clémenceau de la Lande (AD Maine-et-Loire ; 5 E 31/44). Ils construisirent le four de l'Alouette en 1848, et achètent des parts des fours du Lion et du Grand-Lièvre (cf. tableau VI).

Au milieu du XIXe siècle, des entrepreneurs extérieurs à l'Anjou viennent s'installer ou investir à Montjean, et des sociétés sont créées, liant l'exploitation de la houille et celle des fours à chaux. Daniel Audrieu de Cheptainville, gérant de la Compagnie des Mines de houille de Montjean, fondée en 1838, fait construire le four du Cerisier en 1840, près du puits du même nom (AD Maine-et-Loire ; 50 M 19). Edmond Heusschen, ingénieur belge (naturalisé français en 1861), s'installe à Montjean en 1854. Il avait racheté la concession des mines dès 1858. Dans les années suivantes, il acquiert des fours ou des parts de fours existants ; le Cerisier en 1855, le Rivage en 1856, l'Orchère en 1857 et le Grand-Lièvre en 1858. En 1863, il construit le four Sainte-Barbe à Pincourt, puis les fours de la Tranchée en 1875. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'activité chaufournière, à Montjean, se concentre donc entre les mains de deux familles ; Les Clémenceau de la Lande, à l'est, principalement à Châteaupanne et la famille Heusschen à l'ouest, sur l'axe Pincourt-la Tranchée. Seule subsiste, entre ces deux concentrations, la petite entreprise d'Adrien Sécher, au Lapin. Notables, les chaufourniers animent, naturellement, la vie politique locale. Auguste Michel Lefevre est maire de 1830 à 1834, Emmanuel Jean Baptiste Clémenceau en 1852 puis de 1856 à 1857, Edmond Heusschen de 1874 à 1878. Cette influence perdure dans la première moitié du XXe siècle, malgré l'effondrement des activités chaufournières ; Fernand Heusschen est maire de 1929 à 1935.

-

Période(s)

- Principale : 15e siècle, Temps modernes, 19e siècle, 20e siècle

Aspects architecturaux

Situation des chaufourneries

1. Localisation, topo-géologie et position des fours par rapport au relief

Les chaufourneries de Montjean-sur-Loire sont situées dans la partie est du territoire de la commune. Sept d'entre elles sont en bordure de Loire (bras de Chalonnes) ; les six autres sont construites sur le plateau, au sud du fleuve (cf. planche 1 en annexe). Ces treize dernières sont implantées à proximité des gisements de marbre ou de houille (cf. planche II). Pour les sept sites du bord de Loire, les fours sont tous construits en pied de falaise et en partie adossés à celle-ci. Les fours des six chaufourneries de plateau sont bâtis en terrain plat (Cathelinais, l'Orchère, Pincourt) ou légèrement en pente (le Petit-Lapin, le Grand-Lièvre, le Lièvre), juxtaposés à une carrière (cf. tableau II).

Structure des fours

Le principe de la fabrication de la chaux est de calciner la pierre calcaire afin d'en séparer la carbonate de chaux des autres constituants. La méthode utilisée à Montjean consiste à entasser cette pierre en couches, alternées avec des couches de charbon, dans un four vertical. La combustion est continue (plusieurs mois sans arrêt, le four étant rechargé au fur et à mesure que la chaux cuite est tirée) et à courte flamme. Par gravité la pierre calcinée descend au bas du four, sur la sole, puis dans les ébraisoirs où elle est séparée des impuretés (incuits, cendre) sur un système de grilles obliques. Le four comprend donc une chambre de combustion, contenue, soit dans une tour, soit dans un massif d'une autre forme. La masse du four est constituée de deux parements, l'un externe, l'autre interne, entre lesquels se trouve une fourrure de blocage (cailloux et terre) qui a pour rôle de contenir la poussée de la charge de pierre et de combustible, tout en assurant la conservation de la chaleur produite par la combustion (cf. planche IV).

1. Aspect extérieur

Les vingt-trois fours de Montjean sont répartis en treize chaufourneries ; quinze de ces fours sont contenus dans des tours tronconiques. Les huit derniers sont inclus dans deux massifs parallélépipédiques (7 fours à la Tranchée, 1 à Pincourt : cf. tableau II). Le matériau employé à la construction du parement de ces tours et de ces massifs est essentiellement le moellon schisto-grèseux : il se débite en plaques qui permettent de monter aisément des assises horizontales. Certaines réparations (colmatages de brèches, renforts divers) peuvent être effectuées avec d'autres matériaux (grès, tuffeau, pierre réfractaire. Cf : fig. 1). Les sommets de deux fours présentent les vestiges de plusieurs assises en tuffeau de taille qui formaient un couronnement (le Lièvre et le Lapin). Le massif de la Tranchée était décoré, quant à lui, d'une corniche en brique.

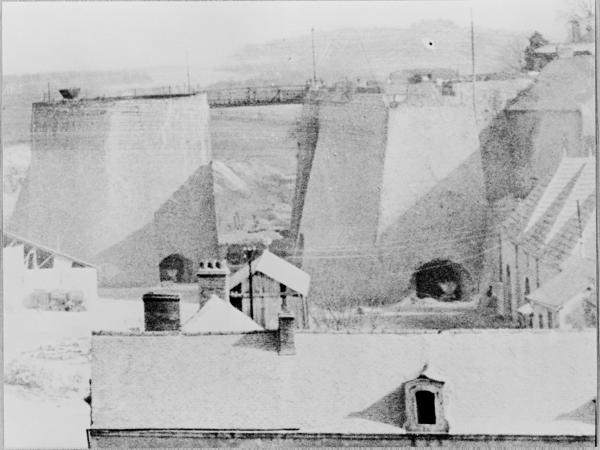

Les fours en tour : ces fours forment des troncs de cônes d'une hauteur variant de 7 à 14 mètres et d'un diamètre, à la base, variant de 8 à 16 mètres. Six de ces tours sont nues (cf. pl. III.2). Les contreforts des fours de Jalousie et Clermont, de Châteaupanne, ne sont plus visibles car ces deux fours ont été en partie englobés dans un massif. Leur large surface ç la base et le fruit de leurs parements leur confèrent une grande stabilité (cf. fig. 2). Sous l'effet de la chaleur, dans la chambre de combustion, des phénomènes de dilatation entrainent parfois des fissurations du parement. Afin d'éviter les dégradations et de colmater les fissures, des contreforts sont élevés pour épauler la tour à ses points faibles. Ces contreforts, non liés à la tour, sont, soit en forme de pile, étroits et rayonnants et s'appliquent à un endroit précis du parement, soit larges et enveloppant une partie importante du périmètre de la tour (cf. fig. 3).

Les fours en massif : les deux chaufourneries possédant des fours en batteries dans un massif sont Pincourt et la Tranchée ; elles ont été construites par Edmond Heusschen (en 1863 et 1875). La première n'a pas été achevée ; elle aurait dû compter 6 fours dans un massif de plan rectangulaire d'environ 75 mètres de long sur 12 mètres de large ; seul le four Sainte-Barbe a été construit (cf. pl. III.3). Le massif des fours de la Tranchée contient sept fours ; il forme un tronc de pyramide, à la base rectangulaire, d'une longueur de 27, 50 mètres et d'une profondeur de 20 mètres environ (cf. pl. III.3). Ces massifs accolés soit à une falaise, soit à un tertre de liaison présentent trois faces planes (cf. fig. 4).

2. Plan

Fours en tour : ces fours présentent évidemment un plan circulaire centré sur l'axe vertical de la chambre de combustion. Ils possèdent, tous, trois ébraisoirs (orifices de déchargement de la chaux. Cf. pl. III.1,2 et pl. IV). Pour obtenir un défournement régulier et égal dans chaque ébraisoir, ceux-ci doivent être disposés à 120 degrés les uns par rapport aux autres ; 6 fours présentent effectivement cette disposition (pl. III. n°4,5,6,10,11,14). Dans les autres fours, les ébraisoirs latéraux sont situés sur le même axe, perpendiculaire à celui de l'ébraisoir frontal (pl. III, n° 1,2,3,7,8,9,12,13). Le premier plan, à ébraisoirs rayonnants, à 120 degrés, correspond à des fours construits en terrain plat, et qui possèdent une rampe étroite ou une passerelle, permettant cette disposition idéale. Le second plan correspond à des fours adossés et en partie engagés dans une falaise ou un coteau, leur servant de rampe ou de plate-forme de travail au niveau des gueulards.

Fours en massif : la conception de plusieurs fours en batterie dans un massif, entraîne une organisation différente du plan et des volumes. La disposition des fours sur une ligne, telle qu'elle aurait dû être aux fours de Pincourt, ou bien sur deux lignes comme à la Tranchée (cf. pl. III.3), implique des circulations longitudinales et transversales à travers le massif, formant un réseau orthogonal. Dans le cas du massif de la Tranchée, les deux lignes de fours n'étant pas situées à la même hauteur, les circulations s'effectuent à des niveaux différents.

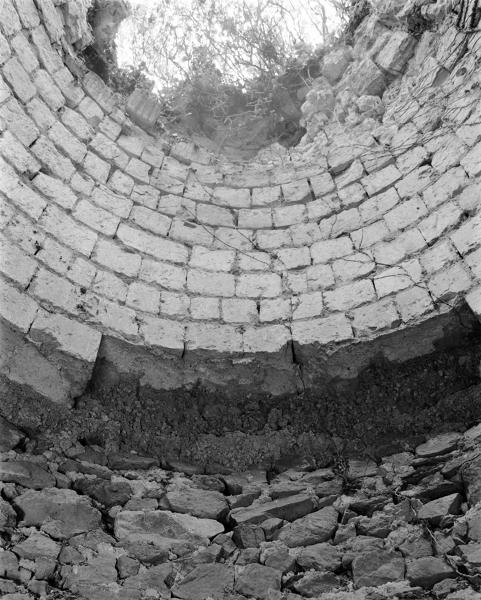

3 . La chambre de combustion

Tous les fours de Montjean possèdent des chambres de combustion de même forme ; il s'agit d'un volume ovoïde, tronqué à la base et au sommet. Au sommet se trouve le "gueulard" (cf. fig. 5 et pl. IV), cerclé de fonte, situé au niveau de la plate-forme du four, par lequel on charge la chambre en pierre et en charbon. La partie inférieure est formée par la sole (cf. pl. IV et fig. 6). La hauteur des chambres de combustion varie de 5 à 6 mètres pour les plus petits fours (le Grand-Lièvre, le Petit-Fourneau) à 11, 50 mètres, pour les plus grands (Jalousie, Clermont, l'Alouette, Maison-Blanche). Leur diamètre est en fonction de ces hauteurs et peut varier de 3 à 6 mètres environ. Leur capacité s'étage de 900 à 1 200 hectolitres (volumes fournis par les Carnets de patente des édifices industriels). L'intérieur de la chambre de combustion est garnie d'une "robe" (cf. pl. IV) constituée d'un matériau qui doit résister à la température de cuisson de la pierre à chaux. Ce matériau réfractaire peut être du tuffeau (3 exemples), de la pierre de Saint-Pierre-du-Chemin (granulite de Vendée - 4 exemples), ou de la brique (8 exemples, cf. tableau III). Deux fours possèdent des robes mixtes ; c'est le cas de celui de Pincourt où le tuffeau est associé à la brique et de celui du Rivage où la brique est associée à la pierre de Saint-Pierre-du-Chemin. Pour Pincourt, cette mixité est le témoin d'une réfection partielle de la robe. En ce qui concerne le four Cathelinais, nous savons que la robe, qui avait été refaite en brique en 1872, avait été achevée, à sa partie haute, par "hui rangs de barraudes, ou tuffeau blanc, posés de plat et couronné par un rang de grison, ou granit de Bécon" (AD Maine-et-Loire ; 5 E 31/49, cf. annexe 2). Ce procédé était peut-être destiné à renforcer la chambre à proximité du gueulard et à éviter les collages dans cette partie en surplomb et par conséquent fragile. Le rang de granit jouait le même rôle que les cerclages en fonte : il était destiné à renforcer l'orifice du gueulard qui aurait pu être endommagé par les roues de charrettes ou de wagonnets. Vingt mille briques de Langeais avaient été nécessaires pour le reste de la chambre. Ces matériaux sont mis en œuvre par assisses circulaires concentriques. Le tuffeau taillé (cf. fig. 7) est utilisé en moyen ou grand appareil (le Grand-Lièvre, le Petit-Fourneau : moyen appareil ; le Cerisier : grand appareil). La pierre de Saint-Pierre-du-Chemin, qui se délite en plaques dont les deux grandes faces sont naturellement parallèles, est dressé sur la face latérale qui forme la paroi intérieure de la chambre. La brique est toujours employée en boutisse : dans certains cas, toutes les assises sont constituées de briques à plat (la Tranchée, fours postérieurs), dans d'autres cas, une ou plusieurs assises à plat alternent avec une assise sur champ (la Tranchée, fours antérieurs et Pincourt). Ces matériaux subissent une dégradation très importante au niveau de la zone de cuisson, qui se situe environ au 2/3 de la chambre, immédiatement au-dessous du "ventre" du four (cf. pl. IV). La température s'élève à cet endroit à 1 000 ou 1 100 degrés, calcinant assez rapidement la robe ; ce qui produit des déformations importantes que les réparations annuelles tentent de rectifier. La robe est reliée et rendue solidaire du parement interne de la masse du four, par une "contre-robe" en terre, réfractaire, argileuse, qui sert de collage et d'anneau de dilatation (cf. fig. 7).

4. La sole

La sole est la partie inférieure, circulaire, de la chambre de combustion. Elle a pour rôle de canaliser la charge de chaux cuite vers les ébraisoirs et de séparer celle-ci des impuretés qu'elle contient. Sur l'ensemble des fours étudiés seulement six soles sont visibles. Les trois soles des fours de Châteaupanne sont identiques ; elles sont formées, chacune, de trois éperons en brique dont les pentes convergent vers le plan incliné des cendriers des ébraisoirs (cf. pl. IV et fig. 6). Des grilles, en pente, fixées sur un pivot central situé au point de convergence des éperons, descendaient au-dessus des cendriers, en prenant appui sur des ressauts latéraux. La chaux cuite (chaux en roche), formant encore des blocs, étant tirée par les ouvriers à l'aide d'un "rable" (gaffe à long manche), glissait sur les grilles jusque dans les ébraisoirs, où elle était chargée sur des wagonnets. Les cendres, pulvérulentes, passaient à travers les grilles et s'accumulaient dans la partie basse du cendrier, où elles étaient recueillies. L'orifice supérieur, servant à défourner la chaux en bloc ainsi que celui du bas (le cendrier) pouvait être obturé en cours de chauffe, par des portes métalliques. L'ouverture plus ou moins grande de ces portes, servait également à régler le tirage du four. Tout ce matériel métallique n'est conservé nul par à Montjean. La sole du four de l'Alouette, au Petit-Lapin, fonctionnait selon la même distribution tripartite ; cependant, le système d'éperons et de plans inclinés y était remplacé par trois doubles cuves en portion de sphère (cf. fours du Petit-Lapin). En ce qui concerne les fours de Pincourt et du Rivage, la sole forme une surface plane, échancrée par les trois pentes verticales des cendriers. Le four du Rivage, qui date du dernier quart du XVIIIe siècle, a dû posséder une sole identique à celles des fours de Châteaupanne ; c'est vers 1855-1860, vraisemblablement, qu'Edmond Heusschen la modifia, une première fois, y appliquant les procédés de défournement nouveaux décrits dans ses divers brevets, et en particulier dans celui du 24 avril 1856 (Archives INPI : n° 21880) : la sole primitive fur sans doute détruite et remplacée par un pivot métallique (cf. four à chaux du Rivage). Dans une seconde phase, il revint à la structure plus classique décrite supra. À Pincourt, construit en 1863, la sole primitive ne devait pas posséder d'éperons et le défournement ne s'effectuait que par l'ébraisoir frontal ; une grille inclinée traversant toute la partie basse de la chambre de combustion y amenait la chaux. Là encore, Edmond Heusschen revint, aux techniques traditionnelles comme le laissent penser les traces triangulaires, pointes en haut, observées à la base de la robe. Dans ce second état, Pincourt fonctionnait certainement avec trois ébraisoirs et une sole de plan classique (cf. four à chaux de Pincourt).

5. Les ébraisoirs

Les ébraisoirs sont les bouches de déchargement de la chaux, reliant le bas de la chambre de combustion à l'extérieur du four (cf. pl. IV). Ils doivent être suffisamment spacieux pour permettre le travail d'un ou deux ouvriers assez résistant pour supporter le poids de la masse du four qu'ils traversent. La structure rayonnante des fours-tours a engendré le plan trapézoïdal des ébraisoirs, et leurs couvrements en canonnières. Treize fours en possèdent, en berceau en plein cintre, en berceau brisé ou en arc segmentaire (cf. tableau III). Ce couvrement est utilisé également sur trois ébraisoirs des fours de la Tranchée, alors que la forme parallélépipédique du massif n'imposait pas nécessairement une telle disposition. Quelques-unes de ces canonnières sont construites en tuffeau de taille, appareillées en panache (aux fours de Jalousie, au Lion, Maison-Blanche, Petit-Fourneau, et Rivage) ; trois d'entre elles sont en arc segmentaire (cf. fig. 8). Les autres sont réalisées en moellons schisto-gréseux, posés sur champ, liés avec un mortier qui conserve parfois l'empreinte du cintre de coffrage. Quatre canonnières sont doublées d'un parement de brique (Clermont, Jalousie, Maison-Blanche, le Rivage). Dans les massifs de fours en batterie, les ébraisoirs, sur plan rectangulaire, sont couverts de berceaux brisés ou en plein cintre (mis à part les trois exceptions de la Tranchée signalées ci-dessus). Ils sont construits en moellons.

Fonctionnement

1. Principales généraux

Tous les fours à chaux de Montjean sont des fours continus à courte flamme. Ils étaient chargés de couches alternées de pierre à chaux et de charbon et étaient allumés par le haut. Cette technique était appliquée à Montjean dès au moins la première moitié du XVIIIe siècle, et le fut jusqu'au XXe siècle. Quelques tentatives eurent lieu pour essayer d'y apporter des améliorations, en modifiant les fours, surtout au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il faut noter à ce sujet, la conception originale du four du Lièvre, construit en 1840. La fourrure de la tour est scindée en trois enveloppes concentriques séparées les unes des autres par un petit interstice (cf. fig. 9). Cette succession d'enveloppe était certainement destinée à limiter la dilatation de la masse du four et par conséquent à éviter les lézardes qui endommagent les parements de bon nombre de fours.

2. Tentatives d'amélioration de la technique de chauffe

Le soucis constant des chaufourniers est d'obtenir une bonne combustion de la pierre ; l'apport en oxygène doit être important, surtout au niveau du "ventre" du four où se trouve la zone de cuisson. Traditionnellement, le réglage de l'arrivée d'air était obtenu par l'ouverture plus ou moins grande des portes métalliques de défournement, situées au fond des ébraisoirs. La première expérience pour modifier la circulation de l'air fut faite au four du Lapin vers 1850-1860 ; quatre bouches d'aération situées à mi-hauteur de four apportaient l'oxygène juste en dessous de la zone de combustion. En même temps, le volume interne des ébraisoirs était réduit par la mise en place de voutes diaphragmes, segmentaires, en tuffeau de taille, de manière à diminuer l'arrivée d'air par la partie inférieure de la charge (cf. four à chaux Petit-Lapin). À Châteaupanne, deux autres expériences eurent lieu au cours de la première moitié du XXe siècle. Entre 1920 et 1923, le système Candelot fut installé sur les fours de Clermont et de Jalousie. Une cheminée centrale, descendant dans la charge amenait l'air au niveau de la zone de cuisson. De décembre 1930 à mai 1931, le système Bied fut mis en place au four de l'Union ; de l'air comprimé, produit dans un compartiment étanche entourant le pied du four, était forcé par les ébraisoirs à travers la charge. Ces deux systèmes furent rapidement abandonnés car les matériaux des robes ne résistaient pas à la trop forte chaleur produite (cf. four à chaux de l'Union). Edmond Heusschen tenta lui aussi de modifier le système de tirage des fours à chaux ; les différents brevets qu'il déposa dans les années 1854 à 1857 en sont les témoins ; partant de la structure classique des fours en tour à trois ébraisoirs, il imagina d'abord d'employer un système d'"ouvrants" traversant la masse du four (INPI : brevet n° 21 880). Ce système était analogue à celui mis en application au Lapin ; cependant l'air, au lieu d'arriver au ventre du four, comme au Lapin, était amené sous une sole métallique située presque à mi-hauteur du four. Dans son certificat d'addition à ce brevet, du 24 avril 1856, Edmond Heusschen supprimait les ouvrants et les remplaçait par des portes métalliques (ou en bois) situées à l'entrée des ébraisoirs (INPI : certificat d'addition n° 21 880). L'ouverture de ces portes auraient permis de régler le tirage. En 1857, Edmond Heusschen déposait un nouveau certificat d'addition à son brevet d'inventaire n° 21 880 : dans ce dernier, il produisait le plan d'un four-tour ne comprenant plus que deux ébraisoirs, opposés, situés au niveau du sol. La sole était remplacée par deux grilles obliques et l'alimentation en air du fourneau était assurée par un couloir souterrain, perpendiculaire à l'axe des ébraisoirs débouchant sous les grilles. Ce couloir servait aussi à récupérer les cendres de la chaux. Tous ces projets avaient pour but de réutiliser les anciens fourneaux en tours ; ils furent peut-être appliqués, en partie du moins, au four du Rivage, mais l'état actuel de la sole de ce dernier (tripartite, à cendriers verticaux) indique l'échec de ces nouvelles conceptions. En 1863, Edmond Heusschen fit un nouvel essai de circulation d'air en construisant le four Saint-Barbe de Pincourt ; il en avait fait breveter le principe en 1862 (INPI : brevet n° 56 356) : trois bouches situées au bas de la chambre de combustion devaient activer la cuisson. Ce fut encore un échec puisque le four fur modifié (cf. four de Pincourt). Un autre procédé fut appliqué aux quatre fours postérieurs de la Tranchée. Il s'agit d'un réseau de trois petits canaux, partant d'un couloir de circulation d'air qui traverse le massif longitudinalement, amenant l'oxygène, au bas, au centre et en haut de la chambre de combustion. Ce système semble avoir donné satisfaction à E. Heusschen puisqu'il fut maintenu jusqu'à la cessation d'activité des fours et est encore en place actuellement. Parallèlement à ces essais concernant le tirage des fours, il tenta d'améliorer le défournement en aménageant différents systèmes de grilles et en rehaussant la sole. Son but était d'obtenir un défournement régulier par un seul ébraisoir, afin d'économiser de la main-d'œuvre. Il avait conçu une sole tournante, métallique, qui aurait effectué ce travail automatiquement (AP "conditions requises pour l'obtention d'un tirage rationnel des produits"). Nous ne savons pas si ce système fut appliqué ; il subsiste en façade du massif des fours de la Tranchée, un axe et des paliers d'entrainement qui auraient pu faire partie d'un tel mécanisme. En conclusion, il apparait que presque toutes les tentatives d'amélioration de la combustion furent vouées à l'échec ; la raison principale en est certainement la trop forte chaleur atteinte dans les fourneaux qui dégradaient les robes. Le dernier four de Montjean, l'Union, qui a fonctionné jusqu'en 1962, était chauffé selon la méthode traditionnelle, déjà utilisée au XVIIIe siècle. La remise en cause d'un point particulier de cette méthode déréglait la marche du fourneau ; il aurait fallu concevoir une autre méthode pour des fourneaux plus résistants.

3. Production

"Je me suis fait informer si les fours à chaux du canton de Chalonnes et de Montjean sont fournis de charbon pour l'allumage prochain, qui se fait ordinairement au commencement du mois d'avril..." (AD Indre-et-Loire ; C 142. Lettre du subdélégué d'Angers à la Généralité de Tours, février 1756). Traditionnellement, les campagnes de chauffe durent "de six à sept mois l'année" (AD Maine-et-Loire ; 67 M 7). Cette périodicité est respectée jusqu'à la fin du XIXe siècle ; en 1870, à Châteaupanne, la fabrication est arrêtée le 25 octobre. À cette époque, les fours de Châteaupanne fonctionnaient simultanément. Au XXe siècle, les deux fours de Clermont et de l'Union chauffaient toute l'année ; le four de Jalousie, qui était en réserve, était mis en activité lorsque les réparations exigeaient l'arrêt de l'un des deux autres fours. Au XIXe siècle, un four produisait environ 20 à 25 tonnes de chaux par jour, en cinq tirées de 5 tonnes. La production d'un four pendant une campagne de 6 à 7 mois était donc d'environ 5 000 tonnes. Au XVIIIe siècle, la capacité de production d'un four, en fonctionnement optimal, avoisinait les 3 000 tonnes par an (calcul fait d'après les consommations annuelles de charbon. Cf. tableau III.2 et dossier des fours à chaux de Châteaupanne). La capacité de production globale des fours de Montjean peut donc être estimée comme suit, à différentes époques (en 1780 cinq fours en activité pouvaient produire environ 15 000 tonnes de chaux annuellement ; en 1840 douze fours pouvaient produire environ 50 à 60 000 tonnes ; en 1890 quatorze fours pouvaient produire environ 60 000 tonnes ; en 1912 cinq fours pouvaient produire 25 000 tonnes). À partir de 1892, la seule chaufournerie restant en activité est Châteaupanne. Sa production nous est mieux connue ; de 28 000 tonnes en 1869 elle se maintient à ce rythme jusqu'en 1912 (25 000 tonnes). La guerre 1914-1918 provoque l'effondrement du marché. En 1919, Châteaupanne redémarre à 10 000 tonnes, pour retrouver une production légèrement supérieure à celle d'avant guerre en 1926 (26 000 tonnes), puis chute à nouveau dans les années suivantes : 10 000 tonnes en 1939 ; 6 000 pendant les années de guerre. La production se stabilise à environ 10 000 tonnes par an à partir de 1945 et cesse en 1962 (cf. annexe 3).

Parties constituantes

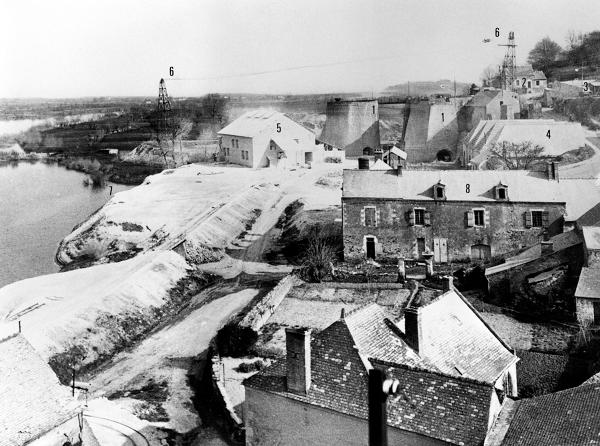

Une chaufournerie regroupe, à proximité des fours, des bâtiments à usage divers, des installations et des structures destinées au chargement (cf. doc 2).

1. Structures destinées au chargement des fours

Le chargement de la pierre et du charbon s'effectuant par le haut du four, il faut créer un espace de travail à ce niveau, ainsi qu'un accès aisé pour les animaux qui tractent les charrettes ou les wagonnets. La solution la plus simple est d'adosser la base du four à une falaise ou un coteau, puis de combler l'espace compris entre le sommet du four et la paroi naturelle, pour obtenir la plate-forme désirée (cinq exemples de ce type : le Lion, Clermont, Jalousie, le Rivage deuxième état, et la Tranchée, cf. doc. 3). Dans certains cas, la jonction du haut du four à la plate-forme du coteau était assurée par une passerelle (le Cerisier, le Rivage premier état, l'Union, et Saint-Hubert de Châteaupanne, l'Alouette deuxième état, et peut-être la Tranchée dans un premier état, cf. doc 3). Lorsque le four est construit en terrain plat, ou à mi- pente de coteau, il faut aménager une rampe pour accéder au gueulard (huit exemples : le Lapin, l'Alouette, Cathelinais, le Grand-Lièvre, le Lièvre, Pincourt, et le Petit-Fourneau, cf. fig. 10). Le cas du four de Maison-Blanche est plus complexe, puisqu'il est aménagée, au flanc de ce coteau, pour supporter un chemin qui rejoint la carrière. Ces rampes sont des constructions simples ; il s'agit de deux parements de moellons schisto-gréseux contenant un blocage (pierre, terre, cendres de chaux) disposé en couches successives, au fur et à mesure de l'élévation du four (cf. fig. 10). L'apparition de la machine à vapeur permit la mécanisation de certaines opérations, et notamment, la montée du charbon et de la pierre sur les fours. Des élévateurs furent construits, à partir de 1861 au Lapin, en 1863 à Pincourt, et au Rivage entre 1880 et 1892. Si, au Petit-Lapin il s'agissait certainement d'une cage légère (métallique ?) aménagée sur l'apic de la culée du four et descendant jusqu'au fond de la carrière, les élévateurs du Rivage et surtout celui de Pincourt sont des structures réellement architecturées et de proportions monumentales. Ils sont constitués de deux murs parallèles formant une cage de plan carré, dont le soubassement repose sur une voûte en berceau en plein cintre. Celui de Pincourt est accolé au grand bâtiment ou la chaux était stockée, blutée et ensachée ; son rôle était donc, non seulement d'alimenter le four en pierre et en charbon, mais aussi de redistribuer la chaux aux différents niveaux du bâtiment postérieur (cf. doc. 4). Le dernier type d'élévateur est celui de Châteaupanne ; il s'agit en fait d'un transporteur aérien, installé en 1911. La topographie du site justifiait pleinement son emploi ; en reliant directement les bateaux accostés au quai du bras du Petit-Fourneau au sommet des fours, il évitait le long cheminement du charbon par la rampe ouest (cf. doc. 2).

2. Structure de liaison, carrière/ chaufournerie

Les réseaux de voies ferrées, reliant les carrières aux chaufourneries, se substituèrent aux charrois traditionnels, à partir du milieu du XIXe siècle. Au sortir de la carrière, des machines à vapeur, actionnaient des treuils, pour remonter les wagonnets sur des plans inclinés (Pincourt, Châteaupanne, four Cathelinais, cf. doc. 4, partie droite). Dans les parties plates, la traction animale fut utilisée tardivement (elle le sera jusqu'en 1918 à Châteaupanne. Après cette date des camions seront utilisés). Dans le but d'améliorer la liaison entre la carrière et les fours, les obstacles sont contournés par la création de tunnels. Dans la carrière de Châteaupanne deux galeries s'ouvrent dans la paroi nord et passent sous le coteau, pour alimenter les fours de Châteaupanne et de Maison-Blanche. Une installation comparable est mise en place par Edmond Heusschen vers 1860 entre la carrière de Pincourt et les fours du Rivage et de la Tranchée (environ 600 mètres de galerie). Ces tunnels passent sous le village de Montjean, réutilisant, en partie, d'ancien travers-bancs de mines. "Aussitôt le percement achevé, la distance de la carrière aux fours sera non seulement réduite, mais pourra même être considérée comme à peu près supprimée, attendu que les carrières sont situées à une grande élévation au-dessus du niveau de la Loire, et telle, que notre chemin de fer présente une pente assez raide pour que la pesenteur nous serve de moteur".

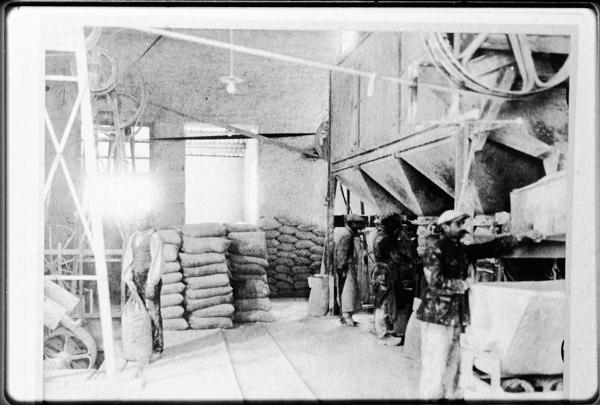

3. Bâtiments de stockage et de conditionnement de la chaux

Cinq charbonnières ont été repérées, dont trois sont détruites. Quatre entrepôts à chaux sont connus : deux sont détruits, deux sont conservés (cf. tableau I). Cette architecture de stockage se caractérise par des murs de forte épaisseur, consolidés par des contreforts massifs. La charbonnière de Maison-Blanche en est un exemple typique (cf. fig. 11). À Pincourt, E. Heusschen a adopté une solution originale ; il s'agit plutôt de silos à chaux, intégrés dans la maçonnerie entre le four Sainte-Barbe et le massif de liaison postérieur. Les fermetures hermétiques de ces réservoirs avaient pour but d'assurer une meilleure conservation de la chaux avant sa commercialisation. "Après la guerre de 1914-1918, la mécanisation de l'agriculture a entraîné la nécessité de livrer la chaux agricole pulvérisée et tamisée, pour être distribuée par les épandeurs à engrais. Les nouvelles machines, pour le traitement de la vigne, entrainaient la fabrication de la "fleur de chaux", très fine, pour ne pas obstruer les jets des sulfateurs. D'où la création en 1920 à Châteaupanne d'une bluterie. La fleur de chaux ventilée et la chaux blutée, à usage agricole, sont mises en sac de 50 kg à l'aide d'une ensacheuse automatique, située sous la bluterie (cf. docs. 2 et 5).

4. Bâtiments et installations annexes

Deux des sites chaufourniers de Montjean comprennent des maisons de Maîtres ; Maison-Blanche et le Rivage. Ce sont des maisons importantes qui complètent l'image de notable des entrepreneurs, alliant les commodités bourgeoise à la proximité nécessaire à la surveillance des fours (cf. fig. 12). Edmond Heusschen qui racheta les bâtiments de l'ancien couvent de Bellevue, dominait, de cet endroit, ses installations du bord de Loire. Pour son usage personnel, il relia le parc de Bellevue, situé sur le haut du coteau, à la plate-forme des fours de la Tranchée par des escaliers en vis, creusés dans le rocher. En plus, ou en l'absence de ces maisons, il existe sur les sites, des logements de contremaîtres, associés à des locaux administratifs (à Châteaupanne, Pincourt, l'Orchère, Maison-Blanche, le Lapin, le four Cathelinais, le Lièvre). Avec le petit redémarrage de la production dans les années 1920, la société J.J. Carnaud et Forges de la Basse-Indre, exploitant Châteaupanne, ira même jusqu'à faire construire une petite cité ouvrière (conservée, cf. doc. 3) près de l'ancien fourneau Cathelinais. Les chaufourneries comprenaient encore des remises et des étables à chevaux (2 repérées, au Petit-Lapin et à Pincourt) et des ateliers de réparation pour le matériel d'extraction ou de transport (1 atelier à Châteaupanne, cf. tableau I). Les explosifs servant dans les carrières étaient conservés dans des poudrières. Ces édicules étaient construits légèrement à l'écart du site, en raison du danger qu'ils présentaient (2 exemples : Châteaupanne, et le Petit-Lapin). Les chaufourneries du bord de Loire ont été amenées à aménager la rive afin de faciliter l'accostage des bateaux apportant le charbon ou emportant la chaux. Pour la marine à voile, de peu de tirant d'eau, qui durera jusqu'à la guerre de 1914-1918, étaient construites des cales en pente-douce (à Maison-Blanche, Châteaupanne et la Tranchée). Pour les chalands de type nantais, à plus fort tirant d'eau, furent construits des quais verticaux (avant 1892 au Rivage, vers 1920 à Châteaupanne où il remplaça la cale).

Typologie

La typologie des fours montjeannais découle logiquement des observations faites ci-dessus ; fonctionnant tous au charbon selon la technique de cuisson continue, à courte flamme, ils forment deux grands types, qui se définissent de manière morphologique : les fours en tours et les fours en massifs pyramidaux. En ce qui concerne les premiers, à trois ébraisoirs rayonnants, des sous-types ont été dégagés ; les fours accolés à une falaise ou à un coteau et les fours construits en terrain plat, munis d'une rampe. Les fours les plus petits ne sont pas nécessairement les plus anciens ; les grands fours sont au point techniquement dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et probablement avant (Maison-Blanche ?). Cette construction traditionnelle, vulgarisée au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle par l'Encyclopédie (cf. doc. 7), perdure jusqu'en 1865 (construction du four de Saint-Hubert à Châteaupanne) et la technique de chauffe, qui y est liée, est appliquée jusqu'en 1962. Les fours en massifs pyramidaux, de la période 1860-1880, marquent l'empreinte personnelle d'Edmond Heusschen sur la chaufournerie Montjeannaise. Ils illustrent une volonté de modernisation et de rentabilisation des méthodes de production, fondée sur la mise en batterie des fours et sur des innovations techniques qui n'ont pas toujours données les résultats escomptés. À l'intérieur de ce cadre typo-chronologique, trois critères architecturaux fournissent des repères plus précis. La stéréotomie des canonnières d'ébraisoirs, en tuffeau de taille appareillé en panache, indique de manière certaine le XVIIe ou le XVIIIe siècle (Maison-Blanche, le Lion, le Rivage, le Petit-Fourneau). Les matériaux des robes apportent aussi des éléments de chronologie relative ; l'emploi du tuffeau n'excède pas les années 1860. La brique mécanique réfractaire est utilisée depuis le début de la deuxième moitié du XIXe siècle, quant à la pierre de Saint-Pierre-du-Chemin, elle n'apparaît qu'à partir de 1885. Les robes étant refaites régulièrement, ces repères ne peuvent fournir, cependant, que des "fourchettes" de cessation d'activité. Un autre élément de chronologie relative est constitué par la présence éventuelle de contreforts ; ceux-ci sont toujours rapportés, dans une seconde campagne, sur la tour primitive, pour la consolider. Une tour nue est donc l'indice d'un four récent ou d'un four ayant peu fonctionné.

Si la commune de Montjean-sur-Loire présente une densité remarquable de fours à chaux sur un territoire restreint, la typologie de ceux-ci ne tranche pas sur l'ensemble des fours de Maine-et-Loire, si l'on excepte les fours mixtes à chaux et à brique, à longue flamme, horizontaux, du Baugeois. Montjean s'intègre tout à fait dans la succession des communes chaufournières du bord de Loire qui s'étendent de Chalonnes à Liré et sur lesquelles on retrouve un grand nombre de fours en tours identiques à ceux décrits ci-dessus. Ce groupe de fours en tours, ligérien, se rattache lui-même à un plus vaste ensemble dispersé dans le département, depuis le Segréen jusqu'au Saumurois, et au-delà à un large groupe ouest-atlantique reconnu depuis la Normandie, en passant par la Mayenne jusqu'en Poitou-Charentes. L'apparition des fours en batteries dans un massif commun constatée à Montjean, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle se retrouve également en Mayenne (Louverné), sans atteindre toutefois les proportions gigantesques des massifs des fours à chaux de Cruas en Ardèche. Le point essentiel à retenir à propos de Montjean, semble-t-il, et compte tenu du faible avancement de la recherche sur les techniques chaufournières antérieures à la Révolution, est l'adoption précoce de la chauffe au charbon selon la technique à courte flamme en fours coulants dès au moins le milieu du XVIIIe siècle.

-

Toits

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Documents d'archives

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 1 B 70. Registre d'Insinuations de la Sénéchaussée d'Angers, insinuation du 3 juin 1788, bail à rente financière amortissable sur le four de Jalousie, consenti par les demoiselles Gabrille Aunillon, Veuve Maurice Blouin, et Mauricette Blouin, aux sieurs Martin et Martin Lebreton père et fils, passé devant Maître François Nicolas Tessier des Moineries, notaire à Montjean, le 5 décembre 1787.

f. 78-79 -

Archives départementales d'Indre-et-Loire ; C 142. Raffineries et fours à chaux. Plainte contre les manoeuvres des fourneliers du canton de Chalonnes et Montjean, 13 octobre 1752 ; demande de concession de mine de houille du 10 janvier 1753 ; soumission pour la reconstruction de l'Académie d'exercice d'Angers, juin 1753 ; lettre de M. de la Guerche, subdélégué d'Angers, à la Généralité de Tours, du 4 février 1756 ; mémoire de R. Clémenceau de la Lande du 31 mai 1778 ; lettre de M. de la Marsaullaye, subdélégué d'Angers, à la Généralité de Tours, du 21 juillet 1778 ; état des fourneaux à chaux qui sont sur le bord de la rivière de la Loire, depuis la paroisse de Liré jusque et y compris ceux qui sont en la paroisse de Saint-Maurille-de-Chalonnes. Enquête du Bureau du Commerce, mai-juin 1788 ; les usines et bouches à feu qui se trouvent dans l'étendue de la subdélégation d'Angers, avril 1789.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; C 1480. Registre de formalités du Bureau de Chalonnes. Bail du 10 décembre 1739 du four du Lion par Maurice Blouin à René Clémenceau de la Lande.

f. 49 -

Archives départementales de Maine-et-Loire ; C 1488. Registre de formalités du Bureau de Chalonnes. Prolongation pour 9 années du bail à ferme de la Seigneurie de la Bizolière, la Grande et la Petite Orchère, par Antoine Comte d'Espinay à René Clémenceau de la Lande, du 3 décembre 1763.

f. 97 -

Archives départementales de Maine-et-Loire ; C 1490. Registre de formalités du Bureau de Chalonnes. Achat du tiers par indivis du fourneau de Saint-Vincent de Chalonnes par René Clémenceau, au 7 janvier 1768, et achat par le même, au 30 avril 1768, d'une rente foncière de 9 livres sur une autre partie de ce fourneau.

f. 54 v -

Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers : 5 E 31/25

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 5 E 31/25. Acte notarié du 25 mars 1858 passé devant Maître A.D. Legeay notaire à Montjean, pour la vente d'une partie des fours du Grand-Lièvre et du Lion par Charles Edouard Chasserie à Edmond Heusschen, Adolphe Lefevre, Aimé Lefevre et Frédéric Wack.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 5 E 31/44. Acte notarié passé devant Maître Robert à Montjean le 7 mai 1868, pour la vente du four à chaux de Maison-Blanche par Edouard Lefevre à Edouard Clémenceau de la Lande, pour la somme de 100 000 francs.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers : 5 E 31/49

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 5 E 31-34. Acte notarié passé devant Maître Robert, notaire à Montjean, le 18 juin 1873 : état des lieux et four à chaux de M. Trottier.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 6 E 212/1 à 6. Registres paroissiaux de Châteaupanne et de Montjean, XVIIe et XVIIIe siècles.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 6 E 276/2 à 2b. Registres paroissiaux de Saint-Florent-le-Vieil, XVIIe et XVIIIe siècles.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 50 M 19. Etablissement dangereux et insalubres : demande d'autorisation au Préfet, pour la construction d'un four, par Pierre Cathelinais, 15 juin 1818 ; demande de construction de deux fours à chaux demandée par la compagnie des mines de Montjean, représentée par Daniel Andrieu de Cheptainville, agent général de la dite compagnie, 19 mai 1840.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 54 M 1. statistiques : essai sur la statistique du Département de Maine-et-Loire ; rapport manuscrit par le préfet Montault-Desilles, an X.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 67 M 7. Rapports, renseignements généraux, enquêtes sur le commerce et l'industrie : statistique industrielle et manufacturière, tableau 51, année 1811, four à chaux ; rapport de la société industrielle d'Angers, 1835.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 3 P 5 220 3. Matrices cadastrales. Registre des augmentations-diminutions de Montjean-sur-loire.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 99 P 4. Versement des contributions à l'arrondissement de Cholet, 2ème moitié du XIXème siècle : Carnets de patente des établissements situés dans la commune de Montjean.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 332 P et 334 P. Matrices cadastrales de la commune de Montjean, XIXème siècle.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 3 Q. Enregistrement et timbre : Bureau de Chalonnes, table des baux, bail de deux fourneaux de Châteaupanne par Marie Martin, veuve Lebreton, à Daniel Lebreton et autres, 26 janvier 1817.

f. 95 v -

Archives municipales d'Angers ; BB 78. Registre des conclusions du corps de ville : copie de l'arrêt du conseil privé du Roi, interdisant la construction d'établissement consommant de grandes quantités de bois à moins de 12 lieues de la ville d'Angers, 3 juillet 1641.

f. 22 -

Archives municipales d'Angers ; HH 7. Fours à chaux : supplice de René Clémenceau de la Lande aux Maires et officiers municipaux de la ville d'Angers, leur demandant d'intervenir auprès du Conseil du Roi pour faire déboutter Monsieur de Montjean de son privilège concernant l'extraction de la houille dans l'étendue de sa baronnie de Montjean, 3 septembre 1775 ; mémoire à Messieurs les Maires et échevins de la ville d'Angers, par le sieur Clémenceau de la Lande, propriétaire de quatre fourneaux à faire chaux, situés à Montjean, l'autre à Chalonnes et les deux autres en la paroisse de Saint Sanson près Angers, 1775 ; mémoire des Maires et échevins de la ville d'Angers, à M. Turgot, ministre et secrétaire d'état, concernant les fours à chaux et concessions de mines de houille, 20 janvier 1776.

-

Archives Nationales ; H 1644. Pays d'état. Intendances. Affaires et procédures diverses. Mines de Montjean et fours à chaux de Châteaupanne : mémoires relatifs aux procès entre les charbonniers et les chaufourniers de Montjean, 1781-1785.

-

Archives Privées de la famille Albert ; Montjean-sur-Loire. Carnets de M. Pierre Albert, contremaître des fours à chaux de Châteaupanne, à la fin du XIXème siècle.

-

Archives Privées de la famille Heusschen, en dépôt chez M. Cayla à Montjean-sur-Loire. 9 septembre 1854, extrait par Maître Charles Edouard Chasserie, notaire à la résidence de Montjean de la minute d'un acte d'exhibition passé devant Maître Toussaint Philippe Guérin, notaire à Angers, résident à Montjean, du 17 janvier 1772, rappelant l'achat fait le 10 février 1770 par René Clémenceau d'un terrain situé "sous les coteaux du bourg de Montjean" avec l'intention d'y faire construire un four à chaux.

-

Archives privées ; écomusée de Montjean. Documents manuscrits. Acte notarié du 9 septembre 1854, dont les origines de propriété indiquent l'achat du terrain du Rivage par René Clémenceau de la Lande, en 1770, pour y construire un fourneau à chaux ; mémoire manuscrit de quatre pages "conditions requises pour l'obtention d'un tirage rationnel des produits" d'Edmond Heusschen sans date.

-

Archives de l'Institut National de la Propriété Industrielle ; brevet d'inventaire SGDG n° 21880 du 28 décembre 1854, certificats d'addition au brevet n° 21880 des 15 juillet 1856 et 20 mars 1857.

-

Archives de l'Institut National de la Propriété Industrielle ; Brevet d'invention de quinze années pour un mode de conservation des chaux et des ciments, n° 56356, par Edmond Heusschen, 28 novembre 1862. Certificat d'addition du 9 mars 1865 (communiqué par la Conservation Régionale des Monuments Historiques).

Bibliographie

-

BOSSART, Jean-Paul. L'industrialisation du Maine-et-Loire de 1800 à 1914. Mémoire de maitrise sous la direction de M.J. Fierain, professeur à la faculté de lettres et sciences humaines de Nantes, 1979.

-

COUFFON Olivier, L'industrie minérale en Anjou : volume 1 Les mines de charbon en Anjou du XIVème siècle à nos jours, Angers, G. Grassin, 1911, 162 p.

-

DE BEAUREGARD. Essai de statistique du département de Maine-et-Loire. Pavie : Angers, 1839.

-

ERAUD, Dominique, DE MAYARD, Diane. L'industrie de la chaux en Mayenne au XIXe siècle. In : "303", n° 3, 1984, p.84-95.

-

[Exposition, Angers, Archives départementales de Maine-et-Loire, janvier à juin 1983]. La Révolution industrielle en Anjou : Marine de Loire et industries en Anjou de 1770 à 1920, Angers, Archives départementales de Maine-et-Loire, 1983, catalogue de l'exposition "Histoire et archéologie industrielle".

-

Four à chaux de Cruas. In : Archéologie industrielle en France, Conservatoire national des arts et métiers : 1978, p. 11-27.

-

HEUSSCHEN, Edmond. La compagnie des mines et fours à chaux de la Basse-Loire, Maine-et-Loire. E. Barassé : Angers, 1860.

-

LE MOY, A. Cahiers de doléance de la sénéchaussée particulière d'Angers. Angers, 1915.

-

LEVIVIER, Jean. Les fours à chaux du sud Coutancais. Contribution à un inventaire d'archéologie industrielle. Comptes-rendus du 105 Congrès National des Sociétés Savantes, Caen, 1980.

-

PORT, Célestin. Dictionnaire historique, géographique, et biographique de Maine-et-Loire, 3 volumes, Paris-Angers : 1874-1878 ; réédition revue et augmentée, 4 volumes, 1965-1996.

-

TURBILLY, Louis-François-Henri (Marquis de Menon). Mémoire sur les défrichements. Chez la veuve d'Hourychez la veuve d'Houry : Paris, 1760.

Périodiques

-

LEDUC, Auguste, CAYLA, Philippe (présentation). Ma vie de Marinier, revue 303, 1984, n°3, p. 54-84.

Annexes

-

Extrait de l'enquête du Bureau du Commerce, mai-juin 1788 : état des fourneaux qui sont sur le bord de la rivière de Loire

Ingénieur d'études au service régional de l'Inventaire.

Stagiaire à la Conservation départementale du patrimoine (septembre 2022).

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2023-2026)

Ingénieur d'études au service régional de l'Inventaire.