Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2018-2022)

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2023-2026)

- inventaire topographique, Mauges-sur-Loire

-

Maugin ArmelleMaugin ArmelleCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesMauges-sur-Loire

-

Adresse

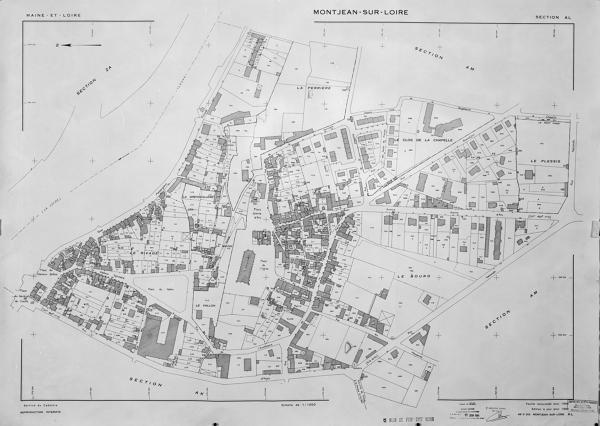

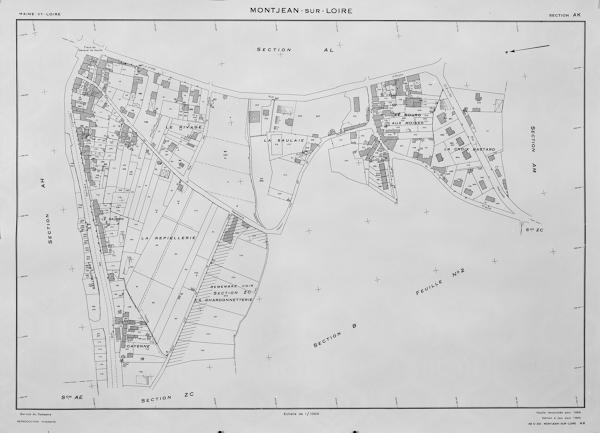

- Commune : Montjean-sur-Loire

Le territoire de Montjean-sur-Loire comprend quatre sites protégés au titre des monuments historiques (complexe chaufournier de Pincourt, sites chaufourniers de Maison-Blanche et de Châteaupanne, grand chevalement et fours à chaux de La Tranchée, chapelle de Châteaupanne), chacun générant son propre périmètre pour les abords. Comme l'ensemble de la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire, il est par ailleurs considéré comme une zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA).

Le territoire de Montjean-sur-Loire conserve très peu de traces matérielles d'occupation ancienne. L'inventaire des collections publiques et privées engagé par Jean Mornand, ainsi que l'appel à participation de la population, proposé par le C.P.I.E. Loire Anjou, ont permis d'inventorier au total 33 haches polies, dont une en jaspe, sur la commune datant de la Préhistoire (Néolithique et âge du bronze). L'Atlas des patrimoines pointe deux enclos d'âge indéterminé (Les Guibourgères et le prieuré de Châteaupanne).

Le toponyme de la commune, qui se prononce "Monte-Jean", est attesté au moins depuis le XIe siècle : un Mons Johannis est nommé en 1040 dans le cartulaire de Vendôme, en 1100 dans le cartulaire de Saint-Serge, en 1107 et 1110 dans les archives du prieuré de Montjean et le cartulaire de Chemillé. Le toponyme varie selon les siècles, on le retrouve sous la forme de Mons Johanne en 1046-1055 dans les archives du prieuré de Saint-Eloi, de mondus Johannis dans les archives du prieuré de Montjean ou de Monte-Jouhan en 1296. Il semblerait qu'à partir du XIVe siècle, l'appellation de la paroisse prend la forme actuelle de "Montjean", apparue dès 1384 dans les archives de la Bizolière (fief de La Pommeraye). On retrouve en 1555 la mention Ecclesia de Monte Johannis alias de Monte-Jehan. Malgré que la forme ne se fixe réellement qu'au XIXe siècle, quelques variantes persistent "Montjan" (fin XVIIIe siècle) ou encore "Monte Jano" (2e quart XIXe siècle).

L'origine de ce toponyme semble être antique, mons signifiant "montagne" et Johannis signifiant "Jean". Toutefois, Johannis peut être assimilé à "janus", le dieu romain du recommencement. Dans la mythologie romaine, Janus est associé à la nymphe Carna, fêtée le 1er juin pour célébrer le passage à l'été qui annonçait la deuxième partie de l'année. Ce qui n'est pas sans rappeler la fête de la Saint-Jean, fêtée en juin également, célébrant le solstice d'été. Cette possibilité est appuyée par la prononciation à l'antique, encore actuelle, du nom de la commune, et sa position sur un promontoire (certaines sources évoquent la possibilité d'un temple à cet emplacement). Durant l'Antiquité, Montjean semble être un oppidum, dépendant du territoire de La Pommeraye, Pomereia, commune limitrophe au sud, dont l'implantation est très ancienne. La séparation de ces deux territoires est constituée par l'ancienne voie romaine reliant Nantes à Angers par la rive gauche, passant par Châteaupanne puis entre l'Orchère et Putille, en direction du Mesnil-en-Vallée. Dans la chronique Liber de Compositione castri Ambasiae du XIIe siècle, qui relate l'histoire du château d'Amboise depuis le 1er siècle av. J.-C., il est mentionné d'après l'Abbé Allard, que "celui-ci détenait les terres du Mont Janus jusqu'aux montagnes qui séparent l'Espagne de l'Aquitaine" [iste tenuit terram a Monte Jano usque ad montes qui divident Hispaniam ab Aquitania]. Le Monte Jano cité dans ce passage pourrait correspondre à Montjean, cela se justifie par sa situation à l'extrême limite nord de la province d'Aquitaine avec la province Lyonnaise, suivant l'organisation administrative définie par l'Empereur Auguste en 22 avant notre ère, ce qui tendrait à correspondre au texte et affirmerait son passé ancien.

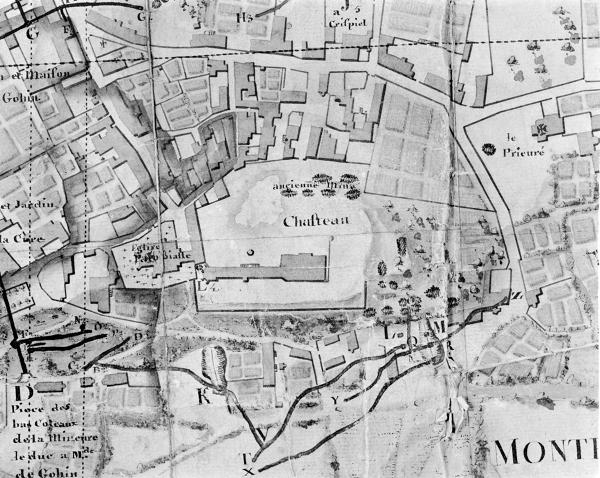

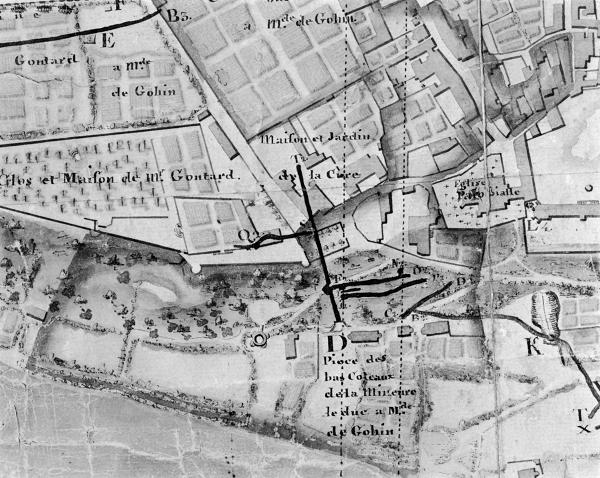

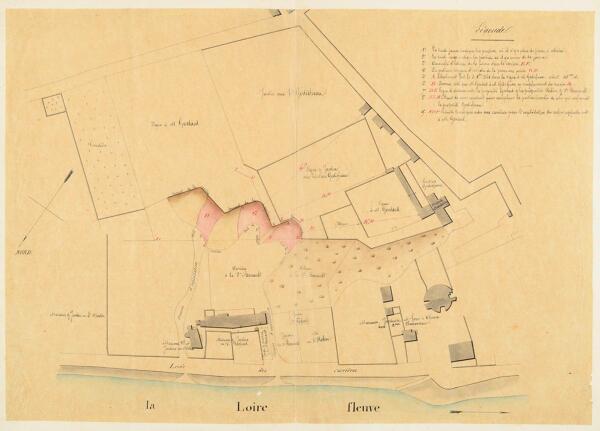

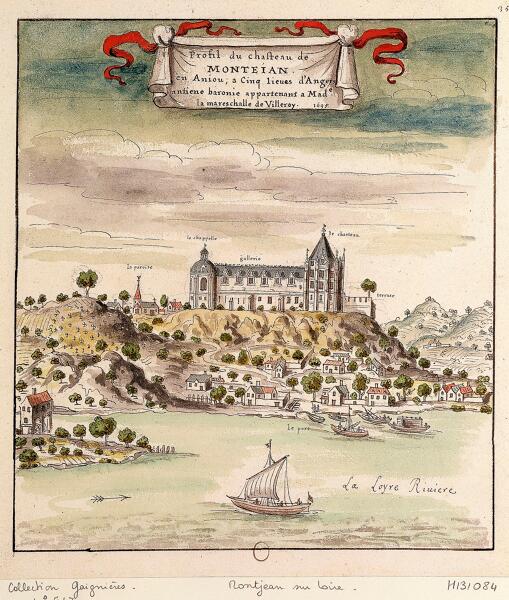

À la fin du premier Moyen Âge, le territoire fut touché par les invasions Vikings dès juillet 853. Cet épisode, relaté dans les Annales de Saint-Bertin, retrace le parcours des Vikings le long de la Loire, le pillage de l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil et des territoires alentours, ainsi que leur installation dans l'île Batailleuse jusqu'à leur départ définitif de la région en 937. La paroisse de Montjean semble s'être constituée au moins dès la fin du Xe siècle. L'établissement du château médiéval remonterait entre la fin du haut Moyen Âge et le tout début du XIème siècle. En effet, la première seigneurie attestée émerge à cette période avec l'apparition des seigneurs "de Montjean", dont Albéric Ier de Montjean, et décrite comme une des châtellenies les plus précoces du pagus des Mauges par l'historien Teddy Véron. Elle serait à l'origine de la fondation du prieuré de Saint-Martin de Vertou par les moines de Marmoutier, attesté dans une charte dès le milieu du XIe siècle, et implanté près du château, au lieu-dit du "Bourg-aux-Moines". L'ancienne église paroissiale Saint-Symphorien est signalée pour la première fois en 1136 par le pape Innocent qui attribuait aux moines de Marmoutier les églises Saint-Martin de La Pommeraye et Saint-Symphorien de Montjean. Elle se situait à l'actuelle place Jeanne-d'Arc, et était entourée de l'ancien cimetière dans son enclos.

Les principaux fiefs de la paroisse étaient ceux de Châteaupanne, de la Grande-Orchère et de la Petite-Orchère. Ces deux derniers devaient sans doute former qu'un seul fief à l'origine, divisé par la suite en cinq propriétés (l'Orchère, la Grande-Orchère, la Petite-Orchère, la Haute-Orchère et la Nouvelle-Orchère). L'ancienne paroisse et seigneurie de Châteaupanne dépendait jusqu'au XIe siècle de l'abbaye de Saint-Florent, avant d'être rétrocédée par l'abbé Girault au seigneur de Montjean, Albéric II (dit Aubry). La seigneurie de Châteaupanne est connue jusqu'au XIIe (Renaud de Châteaupanne, Papin de Châteaupanne), cependant il semble ensuite qu'elle passe aux mains des seigneurs de Montjean jusqu'à la Révolution. La Grande-Orchère, ancien fief et seigneurie avec maison noble, appartenait au moins dès le XVe siècle à la famille Chenu (Philippe Chenu, chevalier, en 1407) puis des Legay-Samson jusqu'à la fin du XVIIe siècle (Jean Legay, 1542, Antoine Legay, 1570, François de Samson, époux de Sapience Legay, 1595, Charles de Samson, époux de Jeanne Bonvoisin, 1651, et Henri de Samson, 1695). M. de Sully en était propriétaire au XVIIIe siècle. Le fief possédait un moulin à eau, des îles, des bois et des domaines s'étendant sur les paroisses de La Pommeraye et de Saint-Quentin. La Petite-Orchère, ancien fief et seigneurie avec manoir noble, appartenait à Renault Erreau en 1407, Guillaume de la Noue, en 1414, Pierre de Pontlevoy (gendre du précédent), en 1486, puis François de Pontlevoy, en 1539. Le domaine est réunis au XVIIe siècle à l'ancien fief et seigneurie de la Bizolière (La Pommeraye). La Petite-Orchère se composait d'un "hostel, hébergement, domicile et manoir" en 1486, séparée de la garenne de la Grande-Orchère par "le grand chemin de La Pommeraye à Montjean". Le prieur de Montjean lui devait 3 quartaux de vin et 3 échaudés aux fêtes de Pâques, Toussaint, et Noël.

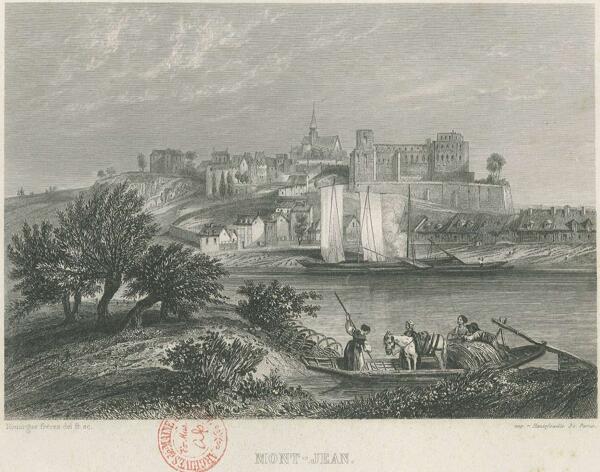

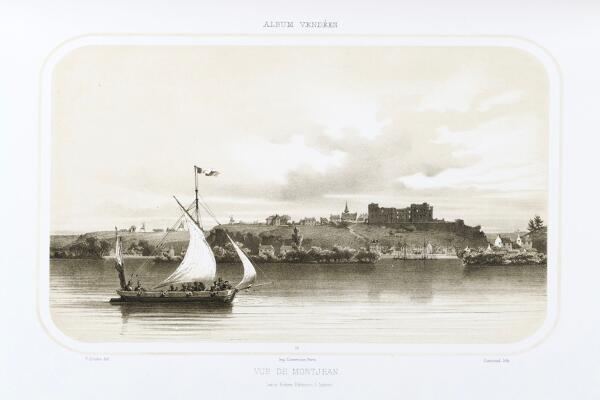

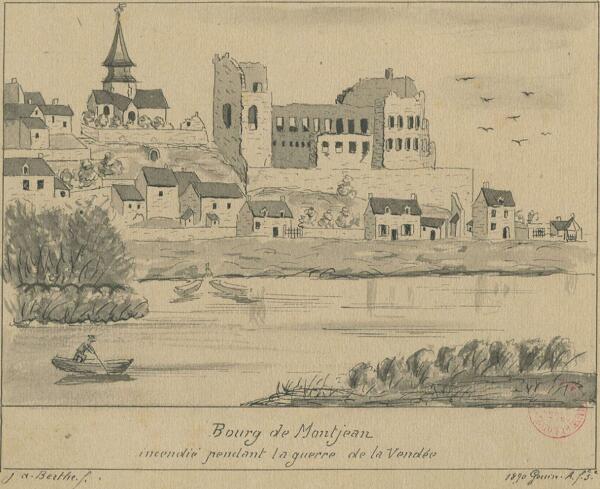

Au XVIIIe siècle, Montjean dépendait de l’élection et de la sénéchaussée d'Angers et, en 1788, du district de Beaupréau avant d'être rattaché en 1790 à celui de Saint-Florent. En 1720, la population de la paroisse s'élevait à 1155 habitants puis à 2500 en 1793. Cette augmentation s'explique par l'attractivité économique de la paroisse à cette période liée aux activités industrielles, et le rattachement de la paroisse de Châteaupanne à celle de Montjean au moment de la Révolution. Le bourg est envahit le 13 mars 1793 par les Vendéens, la municipalité et la population s'exilent à la Queue de l'île durant plusieurs mois. Au départ des Vendéens, le château est incendié le 20 septembre par les Républicains. En mars 1794, 1800 civils sont réfugiés à la Queue de l'île "dont un millier est sans aucun grain". Le 30 juin 1794, le bourg et le Rivage sont incendiés par les Vendéens. En juin 1832, les ruines du château servent de base de replie à la Garde nationale assaillie par quelques centaines de Vendéens. L'ancienne église, l'ancien presbytère (10 rue de la Perrière), la maison de la Perrière, le couvent des Cordeliers, et autres, furent détruits (ou en partie) puis reconstruits. En 1820, la population s'élevait à 2124 habitants.

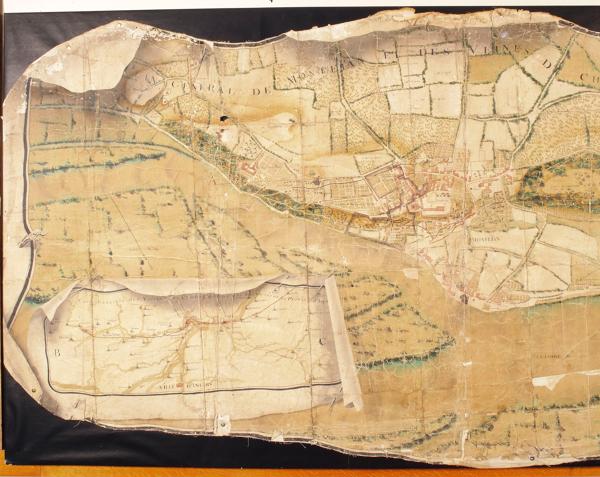

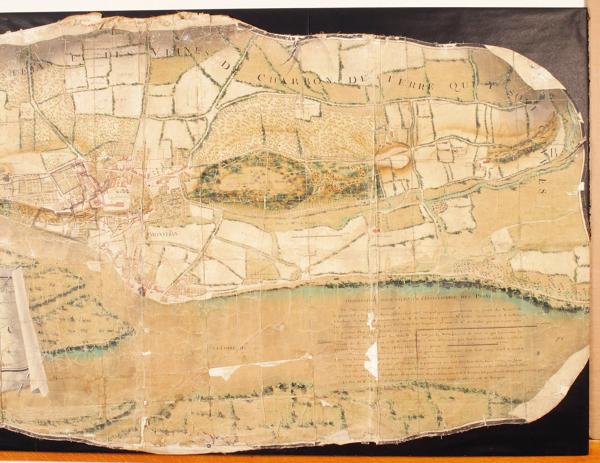

L'activité chaufournière est attestée à Montjean dès le début du XVe siècle : un four à chaux est mentionné au Croissement en 1411. D'après les registres paroissiaux de Châteaupanne, deux "chaufourniers" sont mentionnés en 1687 et 1690. L'exploitation du sillon houiller du bassin de la Basse-Loire est attestée, quant à elle, au moins dès le XVIe siècle pour des usages domestiques (extraction du charbon de terre). Au XVIIe siècle, la population vivait en majorité de l'agriculture ou de la petite industrie : meuniers (farines, huiles), cultivateurs (majoritairement du seigle, du froment et du maraichage), tanneurs, et fabricants de serge et d'étamine (tissus). L'exploitation houillère s'intensifie et se structure (mise en place de concessions) durant le XVIIIe siècle, en réaction aux contraintes juridiques et naturelles de l'exploitation du bois (charbon de bois) qui se font sentir à cette période. En effet, une relative pauvreté du bois en Anjou est signalée dès le milieu du XVIIe siècle : Montjean se situait dans le périmètre interdisant l'exploitation du bois dans un rayon de douze lieues autour de la ville d'Angers, celle-ci s'en réservant l'usage pour le chauffage. Le bois est alors une ressource difficile d'accès et couteuse, ce qui semble avoir contribué au développement de l'exploitation du charbon de terre. Le nombre de fourneaux passe de 2 à 6 sur la commune, et tous fonctionnaient grâce à la houille du territoire. Plus d'une dizaine de puits d'exploitation (mines de charbon) sont creusés (au Vallon, à la Forge, à la Tranchée, au prieuré, etc.) afin de pourvoir aux besoins des fours à chaux.

Le XIXe siècle illustre l'essor du commerce de la chaux via la marine de Loire : 40 000 tonnes annuelles de chaux produites entre 1850 et 1900 dont 20 000 allaient en Bretagne et en Pays Nantais. La marine montjeannaise se composait de 100 bateaux environ, pouvant supporter 120 tonnes de chaux. Avant 1840, les houillères et les chaufourneries étaient exploitées indépendamment les unes des autres, ce n'est qu'après cette date que la Société des Houilles de Montjean, puis la Société des mines de charbon et des Fours à chaux de la Basse Loire d'Edmond Heusschen, lient ces deux activités complémentaires. Alors âge d'or industriel de la commune, une dizaine de fours à chaux sont construits, portant le nombre de fourneaux à 23 sur 13 sites d'exploitation entre 1860 et 1882, ainsi qu'une dizaine de puits supplémentaires (au Cerisier, au Colombier, à Bellevue, au Bas-Pirouet, etc.).

L'économie de Montjean glisse alors d'une économie majoritairement agricole à une économie à prépondérance industrielle. En 1872, sur 3 345 habitants, 1 351 vivent directement ou indirectement de l'industrie (40 %), 1 121 de l'agriculture (33 %) et 566 des transports et du commerce (17 %). 140 habitants vivent de leurs rentes, 99 de professions diverses ou libérales, et 74 sont sans professions ou non catégorisés.

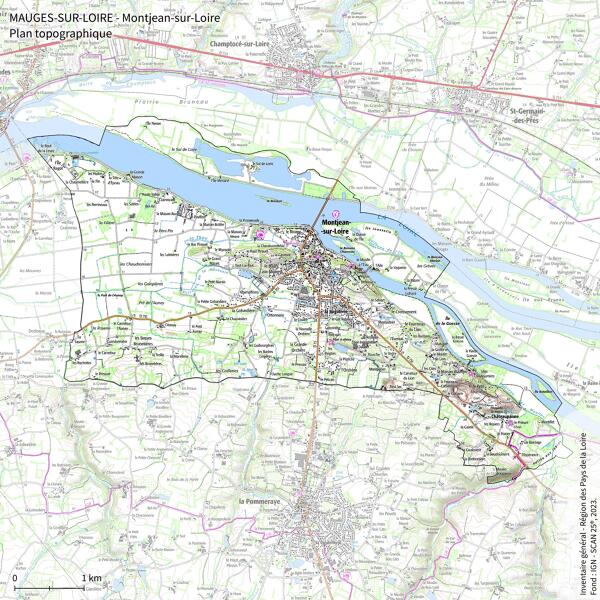

Montjean-sur-Loire fait partie de la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire depuis 2016, et de l'arrondissement de Cholet. Les communes limitrophes sont à l'est : Chalonnes-sur-Loire, au sud : La Pommeraye, à l'ouest : Le Mesnil-en-Vallée, au nord-ouest : Ingrandes-le-Fresne, et au nord : Champtocé-sur-Loire et Saint-Germain-des-Prés.

Située à l'extrême nord-est de Mauges-sur-Loire, Montjean-sur-Loire est une commune de bord de Loire, appartenant à l’unité paysagère de la Loire des promontoires. Traversée au nord par le fleuve, la commune s’étend dans sa quasi-totalité sur la rive gauche, sur une superficie de 1 937 hectares, dont 460 ha de terres, 683 ha de près, 33 ha de jardins et de vergers, 256 ha de vignes, 21 ha de bois, et 87 ha de landes (chiffres en 2004). Un pont routier relie le bourg, rive gauche, via la route départementale 15, jusqu’à la rive droite où se trouvent les propriétés du Sol de Loire, de l'île Ménard et de l'île Neuve (ancien boire). La commune s’étend sur plusieurs îles entre ces deux rives, dont le Buisson-Chauveau, l'île de Montjean-Chalonnes, et la Basse Guesse. À l’est, le pont René-Trottier (1979) permet l’accès à l'île de Montjean-Chalonnes (écarts de la Queue-de-l'île, de la Vacherie, de la Pâture). Encore plus à l’est, une digue, construite vers 1980, donne accès à l’île de la Guesse. Montjean est parcourue par plusieurs ruisseaux dont La Thau et son affluent la Houssaie à l'ouest, ainsi que par le Saint-Denis (dit Saint-Denis-Castors ou des Forges et du Theil), et son affluent le ru des Moulins à l'est (limite communale avec La Pommeraye). Le bourg est bordé à l’est par des coteaux viticoles, et les carrières de Châteaupanne, et à l’ouest par des terres agricoles. La route départementale 15 menant de Cholet à Saint-Augustin-des-Bois traverse le bourg d’est en ouest et délimite globalement ces deux types de culture sur la commune. Les domaines viticoles se situant majoritairement à l’est.

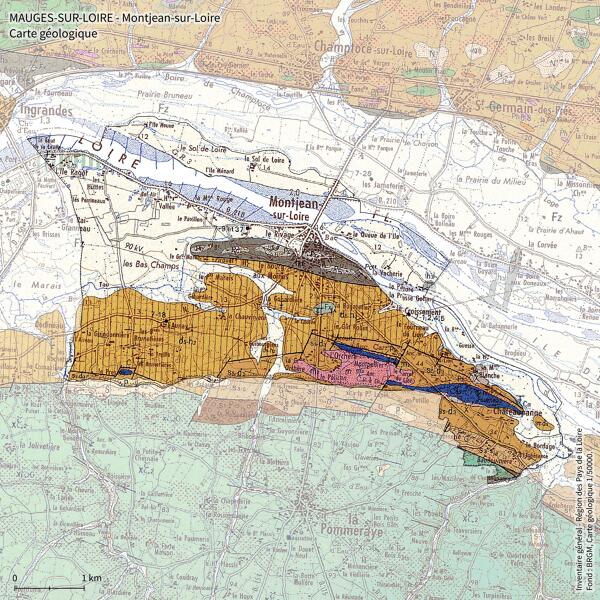

Plusieurs espaces naturels remarquables sur la commune font l'objet de protections réglementaires telles que la vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé (ZSC), l'enclave calcaire de Châteaupanne (ZNIEFF 1), ou encore l'îlot du buisson Marion sur l'île de Montjean-Chalonnes (APB). Le sous-sol du territoire est constitué de lentilles calcaires du poudingue de la Hubaudière et du "Culm" schisto-gréseux (Massif Armoricain). D'après le Bureau de recherches géologiques et minières, 2 carrières, sur 6 à l'origine, sont encore en activité sur la commune : la carrière de Châteaupanne exploite la roche calcaire, et celle du Sol de Loire les alluvions du fleuve. De plus, le territoire est traversée par le sillon houiller du bassin de la Basse-Loire, exploité au moins dès le Moyen Âge.

En 1872, la population totale était de 3 345 habitants répartis dans 718 maisons dont 1614 habitants dans le bourg et 1731 habitants de façon éparse. Le plus gros hameau de la commune comprenait la Maison Brulée, le Pavillon, la Barbonnière, la Maison Rouge et la Maison Blanche (55 maisons, 204 habitants). En 1990, le bourg comptait 1 056 maisons et 2 469 habitants. 9 exploitations agricoles sont encore présentes aujourd’hui sur le territoire. Elles vivent en majorité d'élevage, mais aussi de productions céréalières et maraichères. La commune comptait 3 115 habitants en 2013.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) IGN

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) IGN

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) BRGM

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) IGN

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) IGN

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Documents d'archives

-

Archives départementales de Maine-et-Loire. Notes manuscrites d'Aunillon sur l'ancienne église et l'ancien château de Montjean, 1876.

-

Archives municipales de Montjean-sur-Loire ; 1 F 1. Recensement de la population : dénombrement : états récapitulatifs (1831-2013).

Bibliographie

-

ALLARD, Gabriel (Abbé). Notes sur Montjean et ses seigneurs, Angers : Germain et Grassin, 1894, 320 p.

-

BERTRAND, Robert, DENECHERE, Bruno, DENECHERE, Pierre. Histoire de Montjean, Cholet : Hérault, 1996, 275 p.

-

CAYLA, Philippe. Montjean au temps des Mariniers : des fours à chaux, des mines de charbon, du chanvre. Parcours d'un patrimoine fluvial, archéologique, industriel, et rural de la "Basse-Loire". Association patrimoine culturel de Loire, 2016.

-

COMMUNE DE MAUGES-SUR-LOIRE. Plan local d'urbanisme : rapport de présentation, tome 1, Mauges-sur-Loire : 2019.

-

DREAL DES PAYS DE LA LOIRE. Unité paysagère n° 30 : la Loire des promontoires. In : Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire, 2015.

-

DREAL DES PAYS DE LA LOIRE. Unité paysagère n° 37 : les bocages vendéens et maugeois. In : Atlas de paysages des Pays-de-la-Loire, 2015.

-

Etude du petit patrimoine du canton de Saint-Florent-le-Vieil. Communauté de communes du canton de Saint-Florent-le-Vieil, septembre 1999.

-

GABORY, Olivier, BRAGUIER, ALain, COLLIN, Guy. L'histoire des Mauges avant l'histoire. Préhistoire - Protohistoire (Maine-et-Loire), Beaupréau-en-Mauges, 2022.

-

Liber de compositione castri Ambasiae. Gesta Consulum Andegavensium. Gesta Ambaziensium dominorum. Département des manuscrits, XIVe - XVe siècle.

-

MORNAND, Jean. Inventaire des objets préhistoriques ou archéologiques de Maine-et-Loire 1994-2012, fiches 1517-2663 classées par collectionneur (collections 1), documentations manuscrites, 2019.

-

PORT, Célestin. Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, 3 vol., Paris-Angers, 1874-1878 ; réédition, mise à jour et augmentée (coll.), 4 vol., Angers : 1965-1989 ; supplément (Sarazin, André), 2 vol. Angers : 2004.

-

PRUDENCE DE TROYES, HINCMAR. Les annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast ; suivies de Fragments d'une chronique inédite. Paris : Jules Renouard, 1871, 494 p.

-

VALLIER, Bernard. Mémoire en Images. Montjean, Saint-Cyr-sur-Loire : Alan Sutton, 2006, 128 p.

-

VERON, Teddy. L'intégration des Mauges à l'Anjou au XIe siècle, Limoges : Pulim, 2007, 404 p.

Périodiques

-

LEDUC, Auguste, CAYLA, Philippe (présentation). Ma vie de Marinier, revue 303, 1984, n°3, p. 54-84.

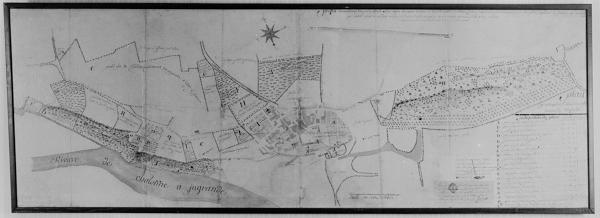

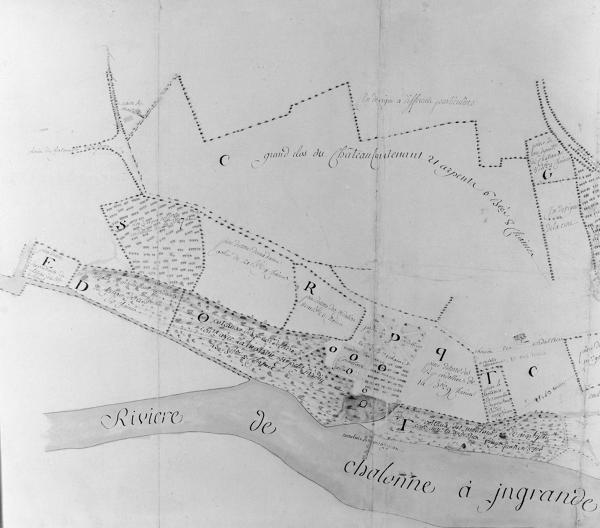

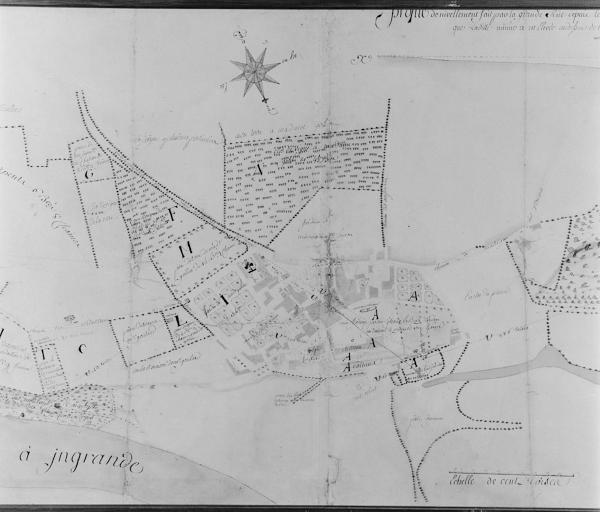

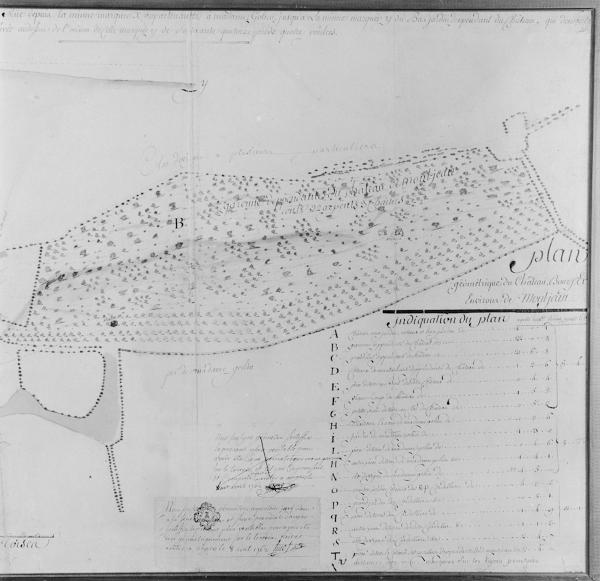

Documents figurés

-

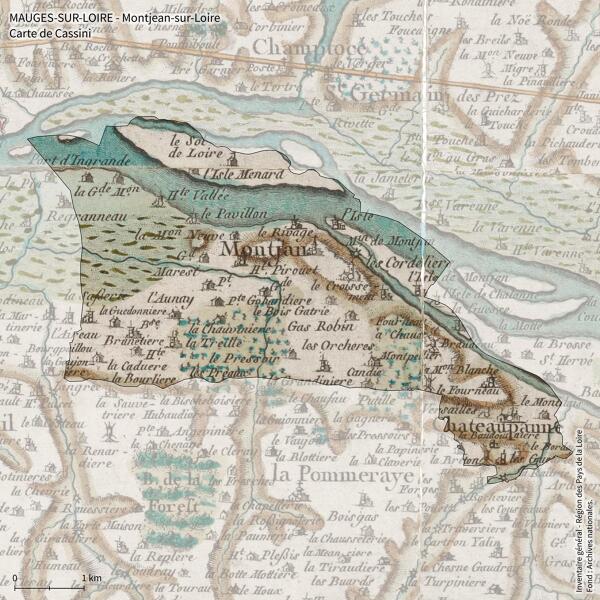

Extrait de la carte de Cassini en couleur (feuilles gravées et aquarellées), issue de l'exemplaire dit de "Marie-Antoinette", XVIIIe siècle. (Bibliothèque nationale de France).

-

Carte géologique, éch. 1/50 000e. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).

-

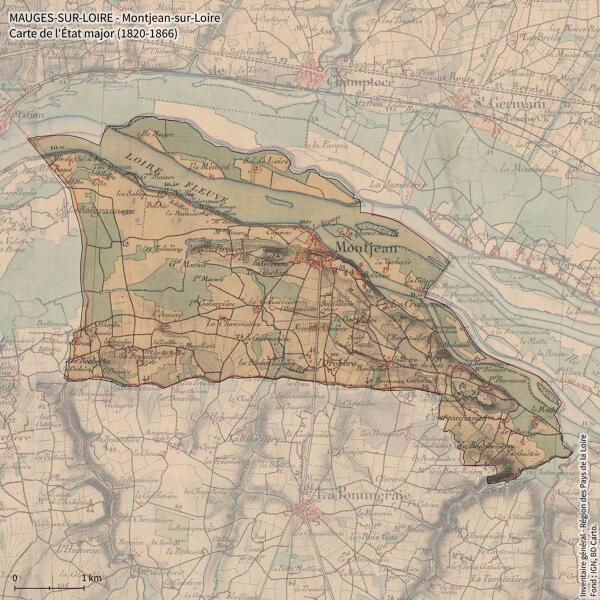

Carte de l’état-major (1820-1866). (Institut national de l'information géographique et forestière).

-

Carte IGN, éch. 1/25 000e. (Institut national de l'information géographique et forestière).

-

Photographies aériennes de la France de 1950 à 1965. (Institut national de l'Information Géographique et Forestière).

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2018-2022)

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2023-2026)

Chercheur.