Stagiaire à la Conservation départementale du patrimoine (septembre 2022).

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2023-2026)

- inventaire topographique, Mauges-sur-Loire

-

Rousseau BrunoRousseau BrunoCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine jusqu'en 2018.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Mauges-sur-Loire

-

Commune

Montjean-sur-Loire

-

Lieu-dit

-

Adresse

49 bis quai Monseigneur Provost

-

Cadastre

1966

AT

294

-

Précisions

nouvelle commune Mauges-sur-Loire

-

Dénominationsfour à chaux

-

AppellationsTranchée (de la)

Déposée le 4 juin 1875 à la Préfecture de Maine-et-Loire par Edmond Heusschen, administrateur gérant de la Société anonyme des Mines de la Basse-Loire, la demande d'autorisation pour la construction de trois fours à chaux à la Tranchée fut acceptée par arrêté préfectoral du 23 juillet 1875 (cf. Doc. 1). Ces trois fours furent commencés avant 1880, date à laquelle ils sont représentés sur un plan annexé à une demande d'autorisation pour la construction d'une voie de chemin de fer raccordant ceux-ci à un réseau déjà existant reliant le four du Rivage à la carrière de Pincourt (cf. Doc. 2). Pourtant en 1904, cet ensemble est indiqué comme étant composé de sept fours : " 1° un massif de sept fours à chaux à feu continu dits Fours de la Tranchée, avec bâtiments pour machines et chaudières. 2° une maison d'employés et d'ouvriers avec petit bureau. 3° un grand hangar à cendre de chaux. 4° un petit hangar pour la même destination." (acte notarié du 11 mars 1904 : achat par Fernand Heusschen de la propriété de la Tranchée à Paul Rabjeau, ingénieur civil à Paris).

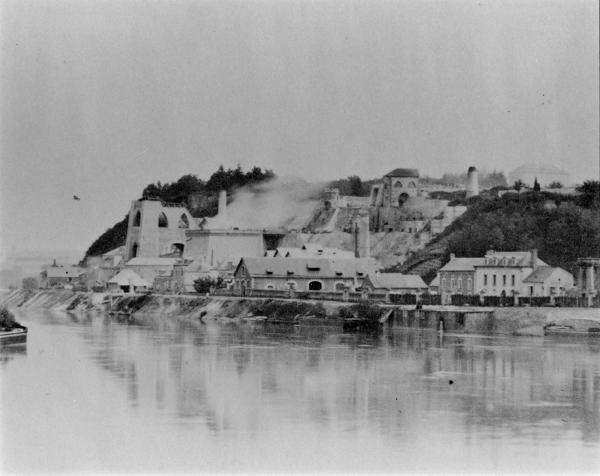

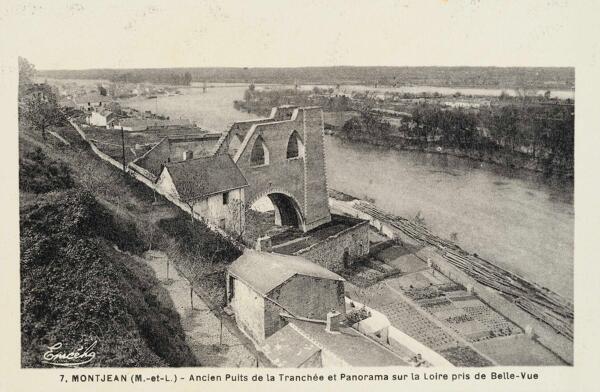

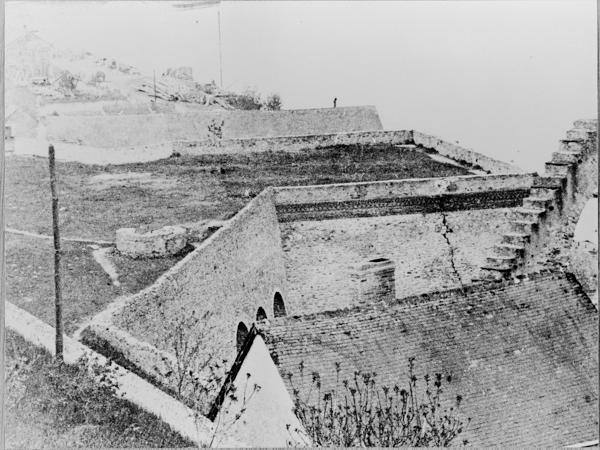

Si l'enquête sur le terrain a effectivement mis en évidence les sept fours du massif, aucun document supplémentaire ne permet de leur donner une datation certaine ; la fourchette 1875 - 1882 parait cependant la plus probable puisque l'ensemble du massif décrit par Fernand Heusschen semble bien être celui qui subsiste actuellement. C'est le même massif qui est visible sur une photo donnée en 1892 aux Archives Départementales de Maine-et-Loire (cf. Doc. 3) où on peut les voir en activité alors qu'en 1904 ils sont déclarés "en ruine". Une photographie prise vers 1920, montre d'ailleurs la partie supérieure de la chaufournerie n'ayant plus aucune superstructure et tous les fours étant bouchés (cf. Doc. 4). La cessation d'activité est probablement contemporaine de la liquidation de la Société des houillères, carrières et fours à chaux de Montjean, constitué en 1891 par Eugène Chevalier, acheteur de la Société anonyme des Mines de la Basse-Loire en faillite après le décès d'Edmond Heusschen en 1885. Cette liquidation s'est produite à partir de 1892 à la suite d'une inondation excessive des galeries des mines de charbon. Paul Rabjeau avait racheté les fours à la Société des Houillères en 1901 (A.P. acte notarié du 11 mars 1904).

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle , daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Heusschen Edmondcommanditaire attribution par sourceHeusschen EdmondCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Directeur de la Société des Mines de charbon et des fours à chaux de la Basse Loire de Montjean-sur-Loire, et maire de cette commune de 1874 à 1876.

-

Personnalité :

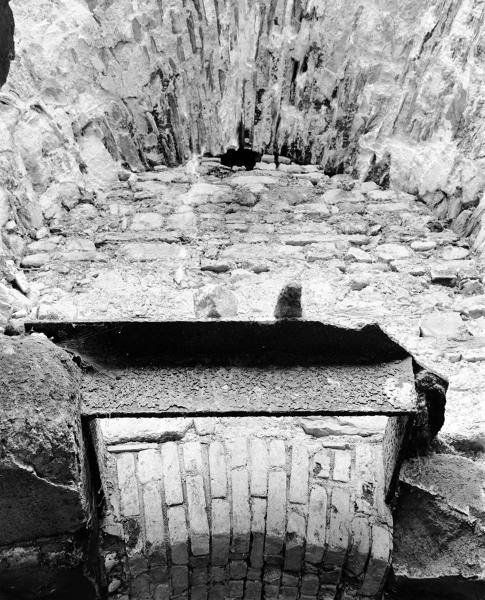

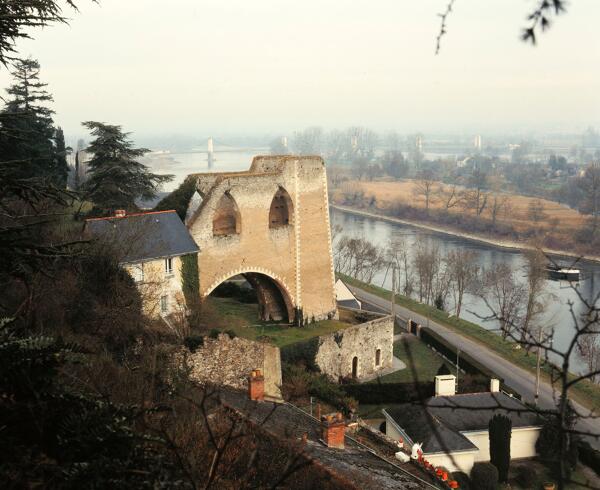

Le site de la Tranchée est établi à 800 mètres à l'est du village de Montjean-sur-Loire, sur la rive gauche du bras de Chalonnes. Il s'étage sur trois niveaux, au flanc du coteau qui domine la vallée (cf. Pl. I et II). Le massif des fours est assis au niveau de la levée ; à l'est de celui-ci un mur de soutènement d'environ 4 mètres de hauteur retient une première terrasse sur laquelle a été construit, à l'est, le chevalement du puits de la Tranchée. A l'ouest, une grande galerie qui traverse le massif des fours débouche également à ce niveau. Au-dessus de celui-ci règne une seconde plate-forme retenue par un mur de soutènement de 5 à 6 mètres de hauteur. Elle s'étend depuis la culée du chevalement jusqu'au-dessus du massif des fours ; elle est raccordée à l'est au chemin qui descendait à la levée et à l'ancien moulin à eau de Montjean. Le troisième niveau correspond au sommet du coteau et est occupé à cet endroit par le parc de la demeure de Bellevue, propriété de la famille Heusschen au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Le niveau le plus bas est relié à la première terrasse par un escalier en équerre traversant le mur qui la soutient et est couvert d'une voûte rampante en berceau en plein-cintre en briques. Cette première terrasse communique avec la seconde par un escalier en vis à noyaux en tuffeau portant des marches en ardoise. Enfin on accède au sommet du coteau par un chemin situé dans l'angle est de la deuxième terrasse.

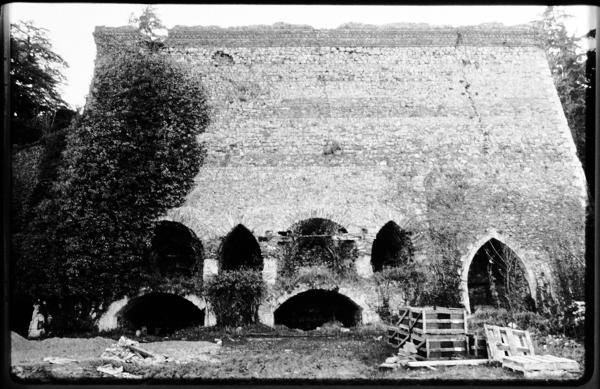

Le massif des fours est adossé au coteau. Ses parois latérales présentent le même fruit, assez prononcé, que sa façade nord-est et en déterminent la forme trapézoïdale (cf. Figs. 1 et 2). Cette façade mesure 27, 50 mètres pour une hauteur actuelle de 11, 70 mètres. La partie hors œuvre du massif par rapport au coteau forme un saillant de 7, 20 mètres. La façade nord-est est encadrée de chaînages d'angles en besaces en pierre dure et blanche (meulière ?). Dans la partie droite entre les deux gueules en arc brisés un chainage intermédiaire monte depuis le niveau des ébraisoirs jusqu'à la mi-hauteur du massif environ. Le parement est en moellons équarris schisto-gréseux. Sur la face nord-est, trois bandes apparaissent et sont délimitées par l'appareillage plus ou moins serré des moellons, leurs couleurs et leurs formes plus ou moins cubiques. La première contre les deux tiers de l'élévation à partir de sa base et s'arrête au niveau supérieur du chaînage intermédiaire. La seconde mesure 2, 50 mètres de haut et la troisième, arasée, environ 1, 50 mètres. Sur cette face s'ouvrent sept cavités. Dans les deux tiers de la partie gauche, six d'entre elles sont disposées sur deux niveaux. Au sol, les deux premières, de plan rectangulaire (4, 05 m d'ouverture sur 4, 75 m de profondeur) sont couvertes de voûtes en berceau segmentaire appareillées en tuffeau de taille. Elles sont percées d'un orifice rectangulaire à encadrement de fonte qui débouche dans les cavités supérieures (cf. Fig. 6). Les parois du fond présentes les traces d'ouvertures rectangulaires ayant été murées.

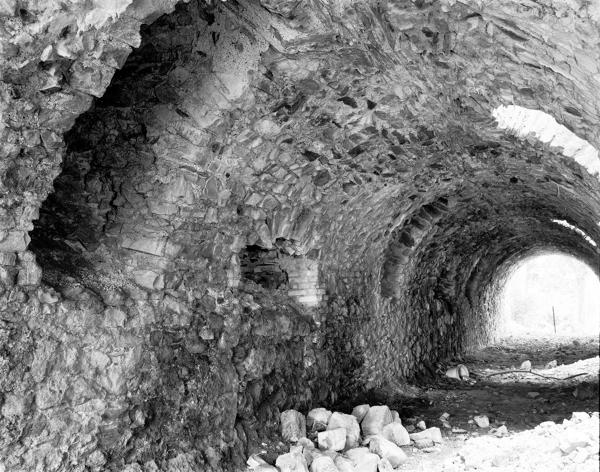

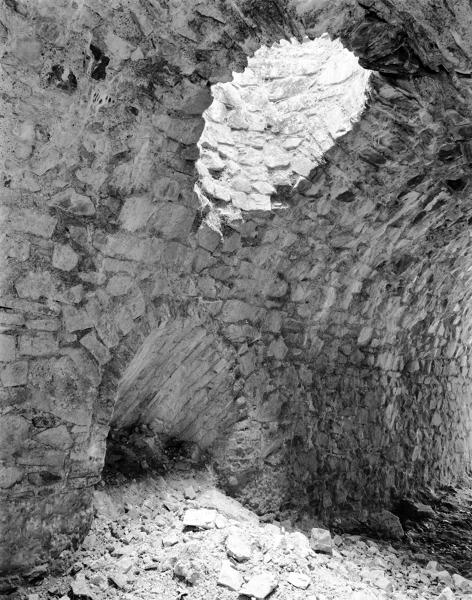

Au niveau supérieur s'ouvrent quatre cavités ; deux voûtes en canonnière en plein-cintre alternent avec deux couloirs voûtés en arcs brisés qui s'enfoncent à l'intérieur du massif. Les deux premières sont disposées au-dessus des cavités du premier niveau ; elles adoptent le plan trapézoïdal des ébraisoirs connus dans tous les fours à chaux de Montjean. Leurs fonds sont murés ; une petite ouverture dans l'ébraisoir de gauche permet cependant d'apercevoir la robe d'un four en briques réfractaires (cf. Fig. 6). En façade de l'ébraisoir droit subsistent les vestiges d'une machinerie constituée d'un axe en fer supporté par des madriers de bois et portant deux roues de transmission (cf. Fig. 1). Les couloirs voûtés en arcs brisés se rétrécissent légèrement en pénétrant dans le massif ; d'une ouverture de 2 mètres, ils se réduisent à 1, 70 mètres de large et mesurent 5, 75 mètres en profondeur (cf. Fig. 3). Ils débouchent sur des réduits, perpendiculaires, également voûtés en arcs brisés, mesurant 3, 10 mètres pour celui de gauche et 4, 35 mères pour celui de droite. Leurs extrémités sont murées en moellons de grès (cf. Fig. 4). Dans l'axe des deux couloirs, deux arcs en plein-cintre, en partie bouchés par des éboulis s'ouvrent sur deux petites galeries ascendantes voûtées en berceau en brique, qui s'enfoncent dans la partie arrière du massif (cf. Fig. 4).

Dans le tiers droit de la façade du massif prend place un grand ébraisoir de plan rectangulaire couvert d'une voûte en arc brisé, mesurant 3, 10 mètres de large et 3, 50 mètres de profondeur. Son arc d'entrée est constitué de claveaux en granit passant un sur deux. Le fond de cet ébraisoir présente une porte rectangulaire murée. Sur la face sud-est du massif, un autre ébraisoir est situé sur un même niveau que ceux de la partie gauche de la façade nord-est (cf. Fig. 2). Dans le fond de celui-ci, une paroi en moellons de grès et schiste en partie détruite permet de voir la robe du four déjà observable dans l'ébraisoir gauche de la façade antérieure : elle est constituée de briques réfractaires disposées en boutisses et en assises horizontales ; deux rangs de briques posés à plat alternent avec un rang posé de champ (cf. Fig. 5). L'ébraisoir nord-ouest symétrique du précédent est également de plan trapézoïdal et couvert de moellons de schiste et grès appareillé en claveau formant une voûte en berceau brisé. Le côté du défournement est entièrement muré. Cet ébraisoir débouche directement sur une terrasse secondaire.

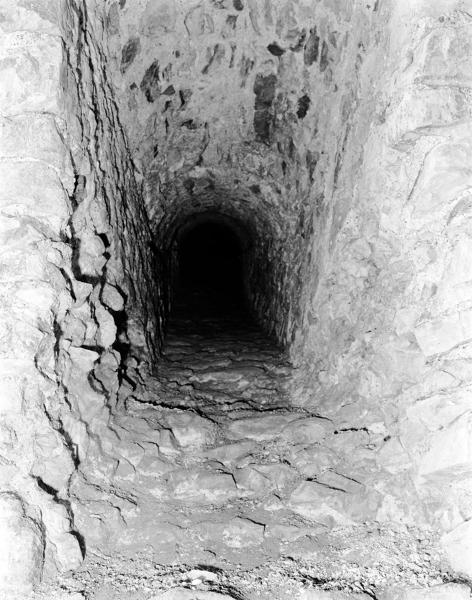

À l'arrière et à mi-hauteur le massif est traversé par une grande galerie qui débouche sur la première terrasse (cf. Fig. 9 et Pl. I, II et III). Elle est couverte d'une voûte en plein-cintre en moellon de schiste et grès. Dans sa paroi nord-est, au niveau du sol, débouchent deux petites galeries voûtées en plein-cintre en briques descendantes, actuellement bouchées (cf. Fig. 14). Ce sont les extrémités des galeries qui partent du fond des couloirs situés entre les ébraisoirs de la façade nord-est. Au-dessus, la voûte de la grande galerie est percée de deux ouvertures circulaires formant la partie inférieure de deux puits verticaux, en forme d'entonnoir, dont la partie supérieure a été arasée en même temps que le sommet du massif (cf. Figs. 14 et 15). La paroi sud-ouest de la galerie présente sept ouvertures dont deux sont murées aux extrémités est et ouest. Deux arcs segmentaires en partie murés (cf. Fig. 12) laissent voir dans l'épaisseur du massif, deux appareillages de briques en assises horizontales ; la structure cylindro-conique de ces appareils correspond à des robes de four de petit diamètre. De part et d'autre et entre les deux fours centraux, trois galeries ascendantes couvertes de berceau rampant plein-cintre, en moellon de schiste et grès, s'élèvent dans l'épaisseur du massif en direction de la deuxième terrasse (cf. Fig. 13) ; leurs extrémités supérieures sont obstruées, empêchant d'observer leur éventuel débouché à ce niveau.

À gauche de la grande galerie transversale au massif, sur la première terrasse, deux arcades en plein-cintre s'ouvrent dans le parement du mur qui soutient le niveau supérieur (cf. Fig. 9 et 10). Au fond, débouchent trois galeries voûtées en berceau plein-cintre. Les deux galeries inférieures (70 cm de hauteur) après avoir bifurqué à droite, s'élèvent et se rejoignent pour venir déboucher dans une galerie haute (50 cm de large et 1, 70 mètre de haut) qui traverse complètement le massif (cf. Pl. II et III). Son extrémité nord-est débouche à la partie supérieure et au fond de l'arcade droite de la première terrasse ; à son extrémité sud-ouest, une autre petite galerie s'amorce à droite et vient déboucher également sur le flanc ouest du massif. La voûte en plein-cintre de la galerie haute est percée en quatre endroits de puits verticaux circulaires en brique, actuellement bouchés et d'un diamètre d'environ 30 cm. Dans la paroi nord-est de cette même galerie, en quatre endroits régulièrement espacés (cf. Pl. II et III) des groupes de trois petits conduits alignés verticalement s'enfoncent vers le nord-est dans l'épaisseur du massif ; le conduit supérieur est ascendant. Leur dimension est d'environ 0, 10 m. sur 0, 10 m. ; les parois latérales et inférieures sont en briques tandis que le couvrement est en ardoise. Un sondage a montré que le plus profond mesure environ 130 m. de longueur. Ces quatre groupes de conduits correspondent à l'emplacement des quatre fours postérieurs (cf. Pl. II).

Sur la deuxième terrasse, entre le déboucher de l'escalier à vis et le massif des fours se trouvent deux excavations de plan rectangulaire, alignées contre le mur de soutien. L'une d'elles est presque entièrement comblée ; l'autre, bien visible présente quatre pentes triangulaires formant un entonnoir dont le fond est percé d'un conduit vertical circulaire. Ces deux entonnoirs sont disposés exactement au-dessus des deux grandes arcades en plein-cintre mentionnée lors de la description de la première terrasse. Les conduits verticaux descendants sont visibles à l'intrados (cf. Fig. 10). À l'est de la première terrasse, près du chevalement du puits de mine, débouche dans le parement du mur de soutènement de la deuxième terrasse un puits vertical appareillé en brique. Son ouverture située sur la deuxième terrasse est bouchée (cf. Pl. I). Cet emplacement correspond à une cheminée en brique visible sur les photographies anciennes (cf. Docs. 2 et 3).

La description ci-dessus et les planches I et II montrent à quel point la structure du massif des fours de la Tranchée est complexe et combien l'absence d'archives précises en rend l'interprétation hypothétique. Les sources montrent que le massif a été élevé entre 1875 et 1882. L'observation des reprises du parement de la façade nord-est indique qu'il a été construit en plusieurs campagnes. Les deux tiers gauche de cette façade correspondent probablement à la première campagne. Le plan de cette partie met en application une idée d'Edmond Heusschen qui consiste à disposer plusieurs fours en batterie dans un même massif, de manière à faire déboucher leurs ébraisoirs latéraux dans des couloirs intermédiaires et communs à deux fours. Si cette disposition est originale, le principe de défournement restait classique ; la chaux et la cendre auraient dû être acheminées vers l'extérieur soit par les couloirs intermédiaires à partir desquels elles devaient être chargées sur des wagonnets passant au pied du four, soit par des entonnoirs rectangulaires disposés dans les ébraisoirs antérieurs communiquant avec les deux voûtes segmentaires du soubassement. Dans cette première conception la robe des fours devait s'achever au niveau de la sole, elle-même étant située approximativement à hauteur de l'arc des portes de défournement des ébraisoirs en canonnière.

La première campagne prit fin après la construction de la base des deux fours est, de leurs ébraisoirs et des deux couloirs intermédiaires, ainsi que de l'ébraisoir ouest du troisième four. Le parement s'arrêtait alors à la ligne inférieure visible dans le moellonage de la face nord-est à 2, 70 mètres au-dessus des deux ébraisoirs en canonnière plein-cintre de la partie gauche. Au même moment sans doute fut mis en place le chaînage situé immédiatement à droite du deuxième couloir voûté en arc brisé. Ce chaînage presque vertical ne répond pas au fruit du parement est du massif, il manifeste un changement de programme dans l'édification sans qu'il puisse constituer un chaînage d'angle d'un massif de deux fours en façade. Il se prolonge vraisemblablement en profondeur formant un mur chargé de contre-butés - le deuxième couloir qui aurait dû l'être par le troisième ébraisoir en canonnière - disposé au même niveau que les deux autres. La construction du massif, dans sa première formule, étant également avancée pour le four ouest, dans sa partie postérieure.

La première phase de la deuxième campagne dut être la construction de la partie ouest du massif, mettant en place l'ébraisoir axial du troisième four. Contrairement à ceux de la partie est, ce dernier ne comporte pas de voûte de chargement à la partie basse et sa porte de défournement se trouve au niveau du sol ; le four descendait donc plus bas que les deux fours de gauche. Une deuxième phase consista en la modification des fours de la partie est. Les preuves de ces remaniements sont visibles surtout dans l'ébraisoir de la face est ; on y observe en effet la présence d'une robe en brique obstruant complètement la porte de défournement puis les vestiges d'un mur en moellon de grès et schiste destinés à clore définitivement le fond de l'ébraisoir. Celui-ci était donc devenu inutile : la robe du four a été soit prolongée, soit entièrement refaite en même temps que la sole était descendue à un niveau inférieur, correspondant à celui du four ouest. La même transformation a été opérée sur le four central, comme l'indiquent les murs qui bouchent tous les ébraisoirs. Simultanément, on ouvrait des portes de déchargement rectangulaires dans le fond des deux voûtes segmentaires du soubassement pour décharger le four au niveau du sol.

La troisième campagne, succédant immédiatement à la précédente permit l'achèvement unitaire du massif, comme l'atteste l'homogénéité du moellonnage du parement dans sa partie haute, sur toute la longueur de l'édifice. L'établissement des quatre fours postérieurs se situe probablement à cette période, le tout étant terminé avant 1882. On aboutit finalement ici à un ensemble de 7 fours en massif, disposés sur deux rangs, disposant chacun d'un seul ébraisoir frontal. Ce type de fours est comparable, rang par rang, aux batteries de fours en falaise de Doué-la-Fontaine, au sud-est du Maine-et-Loire.

La disposition primitive des fours en batteries, avec des ébraisoirs latéraux avait déjà été expérimentée dans la chaufournerie de Pincourt par E. Heusschen, après 1865. Les différentes tentatives infructueuses de défournement latéral de la cendre ont peut-être été répétées, simultanément ou non, à la Tranchée, dans sa première conception. Le réaménagement du four Sainte-Barbe aurait alors conduit l'ingénieur à revoir ses plans, la construction à peine commencée. Une seconde hypothèse est envisageable, peut-être complémentaire de la première : l'inventaire d'une "sole tournante", destinée à rentabiliser le défournement, qu'Edmond Heusschen a pu mettre au point définitivement au cours des années 1875 - 1876. Il décrit ce système dans un manuscrit de quatre pages, non daté (A.P. famille Heusschen, actuellement conservées par M. Ph. Cayla à Montjean-sur-Loire). ll s'agit d'une trémie tournante (10 à 16 tours par heure) en fonte, de forme conique (la partie la plus étroite étant placée en bas), disposée à l'emplacement de la sole et destinée à recueillir la chaux cuite que l'on charge ensuite sur des wagonnets. L'avantage escompté de cet appareil est d'obtenir un défournement constant et une descente régulière des couches dans le four, évitant ainsi les collages sur la robe ; il permettrait également de diminuer le nombre des ouvriers au défournement. Ce système fut-il mis en place ? Seule une fouille dans la partie basse des fours, encore chargés actuellement, permettrait de s'en assurer. L'axe métallique disposant de roues situé sur l'ébraisoir du four antérieur central est peut-être un reste du mécanisme d'entraînement de cette installation. Il est à noter cependant qu'elle ne semble avoir fonctionné que pour ce four seul (cf. Doc. 1 et FIg. 1). Une dernière hypothèse serait alors que l'expérience n'a été menée à son terme qu'une fois, sur le four central.

Les mutilations de la partie supérieure du massif rendent difficiles l'interprétations des conduits y débouchant, aération ou transports de matériaux ? Le rôle d'aération de la galerie haute transversale est plus certain : les groupes de petits conduits superposés servaient de gaine de tirage pour les fours postérieurs, défournés au niveau de la grande galerie débouchant sur la première terrasse. Les deux toboggans débouchant dans les couloirs latéraux aux fours antérieurs devaient servir au déchargement des produits : chaux des fours postérieurs ou chaux stockée plus haut sur la partie supérieure ? Deux restes de magasins à chaux séparés du massif sont encore visibles : les entonnoirs de la deuxième terrasse et des fondations de la première terrasse jouxtent le puits de la Loire.

L'idée du massif de la Tranchée est probablement venue à E. Heusschen au moment où il a renoncé à construire une batterie de six fours à Pincourt. Peut-être les difficultés du four Sainte-Barbe l'ont-ils amené, en modifiant la Tranchée, à décider, sans autorisation, l'adjonction de quatre fours supplémentaires. Malgré la succession avec différentes parties, la chaufournerie de la Tranchée, en contact immédiat avec le débouché ligérien et le puits de mine de la Loire, est un bel exemple de rationalisation de la production de la chaux. La chaufournerie a pourtant été construite trop tard : si le décès d'Edmond Heusschen et la faillite de l'exploitation du charbon à Montjean-sur-Loire ont accéléré sa perte, la chaufournerie de la Tranchée n'était pas moins condamnée à court terme par l'effondrement de la consommation nationale de chaux en agriculture, dès les années 1880. Il en reste cependant un des plus beaux ensembles industriels angevins, la monumentalité du massif des fours soutenant l'élévation du chevalement en pierre du puits de la Loire tout proche.

-

Murs

- schiste moellon

- grès moellon

- tuffeau pierre de taille

-

État de conservationbon état

-

Statut de la propriétépropriété privée

Dossier ouvert en 1985 par Jean-Louis Kerouanton et Christian Cussonneau et complété en 2023 par Marie-Charlotte Cavaca.

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Documents d'archives

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 50 M 19. Etablissements dangereux et insalubres. Demande de construction de trois fours à chaux par Edmond Heusschen, autorisation préfectorale du 23 juillet 1875.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; P 332. Matrices cadastrales de la communes de Montjean-sur-Loire, XIXème - XXème siècles.

-

Archives de l'Ecomusée de Montjean-sur-Loire. "Conditions requises pour l'obtention d'un tirage rationnel des produits", mémoire manuscrit par Edmond Heusschen, 4 pages, sans date.

-

Archives privées ; Montjean-sur-Loire. Acte notarié du 11 mars 1904 passé devant maître Louis Georges Prestreau, notaire à Montjean, entre M. Louis Delaunay, agissant au nom et comme mandataire de M. Paul Rabjean, ingénieur civil des Mines à Paris, et M. Fernand Achille Heusschen, ingénieur civil et propriétaire à Montjean.

Documents figurés

-

Emplacement des fours à chaux projetés, demande d'autorisation de construire trois fours à chaux par Edmond Heusschen. (Archives départementales de Maine-et-Loire ; 50 M 19).

-

Compagnie des Mines et fours à chaux de la Basse-Loire à Montjean. (Plan) pour être annexé à ma lettre à M. le Préfet de Maine-et-Loire en date de ce jour. Montjean le 6 septembre 1880, par Edmond Heusschen, échelle 1/ 2 500. (Archives départementales de Maine-et-Loire ; 136 S 34).

-

Photographie de la fin du XIXème siècle, don de M. Fernand Heusschen. (Archives départementales de Maine-et-Loire ; collection iconographique de Célestin Port, carton 32, n° 461).

-

Photographie, don de M. Dufour de Chalonnes en 1892. (Archives départementales de Maine-et-Loire ; collection iconographique de Célestin Port, carton 32, n° 468).

-

Photographie de la face nord-ouest du four de la Tranchée, Ph. Cayla, vers 1970. (Collection privée de l'Ecomusée de Montjean).

-

Collection particulière

Vue générale du site de la Tranchée vers 1920, cliché de Valentin Laroute. (Collection privée Maurice Chrétien).

Ingénieur d'études au service régional de l'Inventaire.

Stagiaire à la Conservation départementale du patrimoine (septembre 2022).

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2023-2026)

Ingénieur d'études au service régional de l'Inventaire.