Stagiaire à la Conservation départementale du patrimoine (septembre 2022).

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2023-2026)

- inventaire topographique, Mauges-sur-Loire

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Mauges-sur-Loire

-

Commune

Montjean-sur-Loire

-

Lieu-dit

-

Adresse

place de l' Église

-

Cadastre

1829

D2

438

-

Précisions

nouvelle commune Mauges-sur-Loire

-

Dénominationschâteau

-

Genreseigneurial, de sénéchal

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéesjardin, cour, vestibule, écurie, enceinte, verger, communs

La datation de la construction du château de Montjean n'est pas certaine, elle est probablement comprise entre la fin du haut Moyen Âge et le début du XIe siècle. Il semblerait que son édification date de cette période, sous l'impulsion de Foulques Nerra, comte d'Anjou (987-1040). Dans sa thèse, Louis Halphen écrit "aussi, une fois le péril normand disparu, [...] les comtes d'Anjou avaient dû se préoccuper à la fois de relever les quelques anciennes forteresses qu'ils pouvaient trouver et d'en édifier une quantité nouvelle [...] les comtes avaient été tout naturellement amenés à en concéder une bonne partie en fief à leurs fidèles, [...] ayant trop peu de ressources en hommes et en argent pour assurer eux-mêmes directement la garde de leurs châteaux [...] Foulques Nerra et Geoffroi Martel, multipliant leurs forteresses, avaient été du même coup amenés à multiplier ce genre d’inféodations, et l’on peut même dire que presque chacune de leurs fondations de châteaux avaient eu pour résultat immédiat la formation d’une nouvelle seigneurie".

Cette situation correspond au château de Montjean, puisque la première seigneurie connue de la paroisse émerge à cette période avec l'apparition des seigneurs "de Montjean" avec Albéric Ier de Montjean (dit parfois Aubri : il y a une confusion entre ces deux traductions du nom Albericus), alors reconnu fidèle du comte Foulques en 990-1011, et établi seigneur du château au moins à partir de 1013-1022 par cette mention "Giraud de Thouars [cinquième abbé de l'abbaye de Saint-Florent de 1013 à 1022] donna à Albéric, seigneur du château de MontJean, l'église Saint-Aubin de Châteaupanne, avec toutes ses dépendances" [Giraldus dedit Alberico, Montis Johannis castri domino, ecclesiam Sancti Albini Castello Penne dictam, cum omnibus suis appenditiis] et celle-ci de 1062 relatant des faits antérieurs "Albéric, seigneur du château ci-mentionné, et Milesende sa femme" [Albericus, castri suprafati dominus, et Milesendis uxor ipsius]. Bernard S. Bachrach, dans sa thèse sur le comte Foulques Nerra, met en évidence une filiation probable entre Albéric Ier de Montjean et Albéric de Vihiers.

Cette période coïncide également avec la fondation du prieuré de Saint-Martin de Vertou par les moines de Marmoutier, attestée dans une charte dès le milieu du XIe siècle. L'érection du château, et du prieuré, pourraient se situer plus précisément entre 987 et 1011 (cf : notice du prieuré). Cette contemporanéité entre dans le schéma connu selon lequel un seigneur laïc donne un terrain, à l'intérieur de l'enceinte ou à proximité de son château, pour fonder un bourg à un établissement religieux avec des droits d'usage et de justice.

Célestin Port mentionne sur la paroisse que "dès la fin tout au moins du Xe siècle, le fief est constitué avec château au faite d'un des trois mamelons [correspondant à la Garenne, la ville-haute et les Cordeliers], qui dominent la Loire et tout le pays, un peu en avant du bourg actuel, vers l'est, sur l'emplacement des Cordeliers". Cette mention pose question car le château cité précédemment est fondé sur le mamelon de la ville-haute, plusieurs sources en attestent (iconographie, documents d'archives, témoignages directs) et des vestiges de cette occupation sont encore présents aujourd'hui (double porte, enceintes, murs de soutènement). Peut-être s'agit-il d'une confusion de localiser un château à l'emplacement des Cordeliers, car en l'état actuel, aucune mention ni aucun vestige de château n'y sont connus. L'acte de fondation du monastère de mars 1493 en ce lieu n'en mentionne pas non plus.

La seigneurie de la paroisse a appartenu aux seigneurs dit "de Montjean" du XIe au XVIe siècle, avant de devenir une baronnie à partir du XVe siècle. Par manque d'hériter masculin, la lignée "de Montjean" s'éteint dans la première moitié du XVIe siècle, laissant la baronnie aux mains de la famille d'Acigné, puis dans celle de Cossé-Brissac à la fin de ce même siècle. En 1580, Jacques Quirit, seigneur de Chantelou, en la paroisse de Vaudelnay, y commandait pour le roi, selon l'abbé Allard. À la fin du XVIIe siècle, le château est la propriété de la famille de Neufville de Villeroy jusqu'en 1736 où il est vendu à François-Marie de Mailly de Viéville (cf : tableau des propriétaires principaux en annexe).

À la Révolution, la commune somme le baron de Montjean, Louis-Henri-René de Mailly, de retirer tous ses biens de la tribune et de la chapelle de l'église primitive (voir notice bourg), ainsi que d'y condamner ses accès particuliers. En effet, un vestibule reliait les communs servant d'écuries à l'est de la cour du château directement à l'ancienne église (place Jeanne d'Arc), offrant un accès privatif au seigneur les menant directement à leur tribune intérieure (jubé de plain pied). Il est détruit en partie à cette période, quelques vestiges subsistaient encore en 1833 avant d'être définitivement démolis.

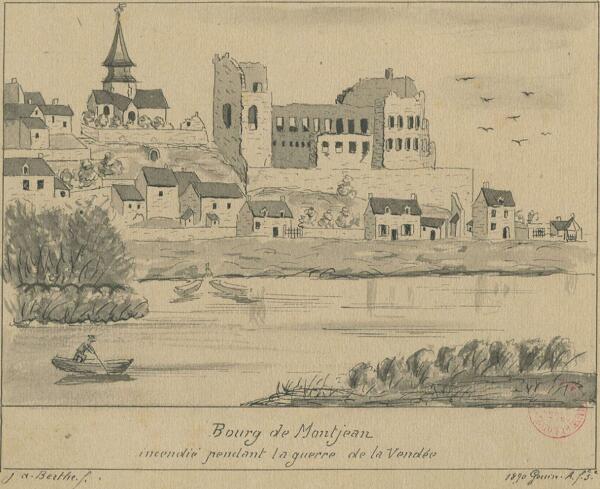

Le château, en reconstruction durant la Révolution selon l'abbé Allard, est déserté par le baron qui part se réfugier à Paris. Il est incendié le 20 septembre 1793 par les Républicains et pillé le 2 novembre : "Aujourd'hui 2 novembre de l'an II de la République une et indivisible, nous officiers municipaux, ayant appris sur les cinq heures du soir qu'il s’était trouvé beaucoup d'argenterie dans la jardin du cidevant château de Montjean, consistant en : plats, soupières, cafetières, casseroles, tasses, etc. et autres effets, tant en pendules, baromètres, qu'une grande quantité de porcelaine ; nous nous sommes transportés sur ledit lieu et avons fait arrêt de tous lesdits effets [...] Il s’est également trouvé 900 dont 600 en espèces et 300 en un billet signé Lheureux.". Il perd définitivement sa couverture, déserté en l'état de ruines.

Le 5 juin 1832, les ruines servent de base de repli aux gardes nationaux de Montjean, repoussés par les royalistes, sur l'impulsion de la duchesse de Berry, de la Pommeraye jusqu'au château : "pendant trois heures les assaillants [une troupe de trois ou quatre cents Vendéens] bravèrent la fusillade dirigée de la contre eux, par les fenêtres et les crevasses des murs ; mais ils ne purent emporter la position [...] Les ruines [étaient] entourées de maisons et accessibles seulement par deux extrémités de rues, fermées, au moins l'une d'elles, par une porte. Du côté de la Loire, le plateau du château était encore bien plus inaccessible [avec] un coteau taillé à pic". En 1855, il est décrit par Albert Lemarchand comme une "grande ruine solitaire, qui renferme plus entre ses murs que des graminées et des ronces, et qui laisse voir le ciel entre les échancrures de ses baies dégarnies." Il reste en possession de la famille de Mailly jusqu'en 1836 où il est vendu à Jacques-Charles-François-René Hiron pour 8 000 francs (acte de vente du 11 mars 1836).

Les ruines et ses 1,25 hectares de terrain sont rachetées en 1855 par la fabrique aux descendants Hiron pour 9 600 francs (acte de vente du 24 décembre 1855), afin d'être cédées gratuitement à la commune pour construite une nouvelle église à son emplacement. Elles existent encore jusqu'en 1858 où les travaux de la nouvelle église commencent. L'abbé Allard décrit ces vestiges en 1894 : "il restait de cet édifice une chambre que les gens du pays nommaient la salle d'armes. Son ornementation, si nous avons bon souvenir, était dans le goût de la Renaissance. On n'y voyait point de ces sculptures profondément découpées des siècles précédents, mais une sorte d'arabesque, formant un large cordon tout autour de cet appartement". L'architecte de l'église, Heulin, cite trois niveaux de carrelage superposés, dont le plus ancien semblait appartenir au premier manoir, ce qui atteste de nombreux remaniements. À l'époque, il estima les assises de ces fondations au XIIe siècle. Célestin Port indique à propos de ces travaux "on dut combler à grands frais les souterrains, les caves, les citernes, [du château] superposés à plus de 7 mètres de profondeur". Une chapelle sépulcrale est décrite par un certain Bodin, "la partie la plus intéressante de ce vaste édifice est une chapelle sépulcrale où était le tombeau du maréchal de Montjean, qui a été détruit. La voûte était ornée de caissons dans plusieurs desquels on voyait en bas-relief la salamandre de François Ier ; les autres étaient occupés par les armoiries des maisons alliées à celle du maréchal."

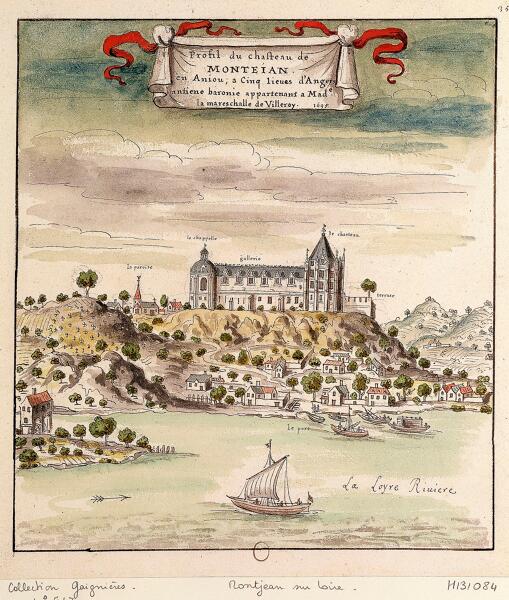

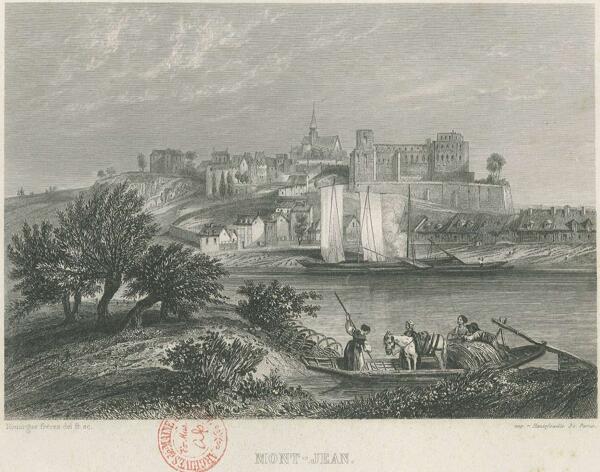

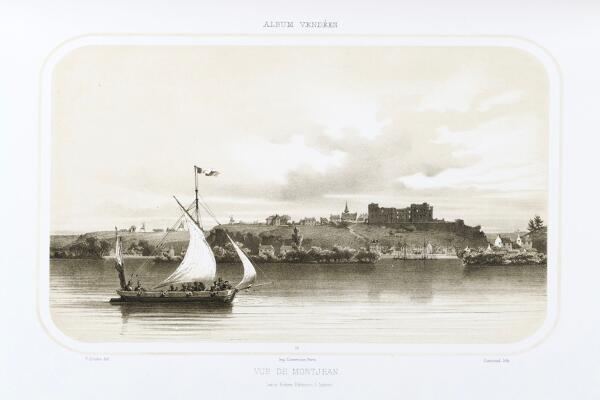

Plusieurs artistes se sont intéressés à peindre ou dessiner le château, ainsi le retrouver-t-on avant sa démolition dans plusieurs œuvres à partir du XVIIe siècle : profil du chasteau de Monteian en Aniou, aquarelle de la collection Gaignières, 1695 ; Montjean, gravure, 1840 ; Mont-Jean, dessin et gravure par les frères Rouargue, 1856 ; Bourg de Montjean incendié pendant la guerre de Vendée, fac-similé par A. Gouin, d'après un dessin de J. A. Berthe, 1890 ; Monjan, lithographie de C. Motte, Paris, XIXe siècle ; profil du chasteau de Montjean en Anjou, dessin de P. Vidal, fin XIXe, d'après une aquarelle de la collection Gaignières de 1695. Le panorama de Montjean a également inspiré le peintre Joseph Mallord William Turner lors de son voyage en France sur la Loire, il en a dessiné Montjean en 1830, gravé par un certain J.T. Willmore. Plusieurs dessins préparatoires sont issus de ce travail dont deux peintures à la gouache de 1826, ainsi que plusieurs dessins de paysage et de gabare au crayon.

D'après les divers témoignages et l'iconographie, le château était de plan général rectangulaire, s'élevant probablement sur quatre niveaux visibles. Il semblait être en pierre de taille du pays (tuffeau ?) avec une couverture en ardoise. Il se composait en trois partie : un donjon hors-œuvre à l'ouest, un corps principal orientée est-ouest correspondant à une grande-galerie et une chapelle hors-œuvre à l'est. Le donjon et la chapelle étaient reliés par la grande-galerie au centre.

Au XVIIe siècle, d'après la représentation de 1695, le donjon était de plan radioconcentrique rond ou octogonal, flanqué de contreforts encadrant des travées ordonnancées, et surmonté d'une couverture en croupe polygonale. Il se développait sur quatre niveaux visibles : un rez-de-chaussée surélevé, deux étages carrés et un comble à surcroît avec lucarnes à frontons triangulaires. La grande-galerie de plan rectangulaire s'élevait sur deux niveaux : un rez-de-chaussée surélevé et un comble à surcroît avec des lucarnes pendantes également à frontons triangulaires. Soutenue par des contreforts au premier niveau, elle était couverte d'un toit à longs pans. La chapelle était une rotonde sur trois niveaux : un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage de comble à lucarnes similaires. Des contreforts soutenaient cette partie jusqu'au deuxième niveau. Elle était couverte d'un dôme surmonté d'un lanternon.

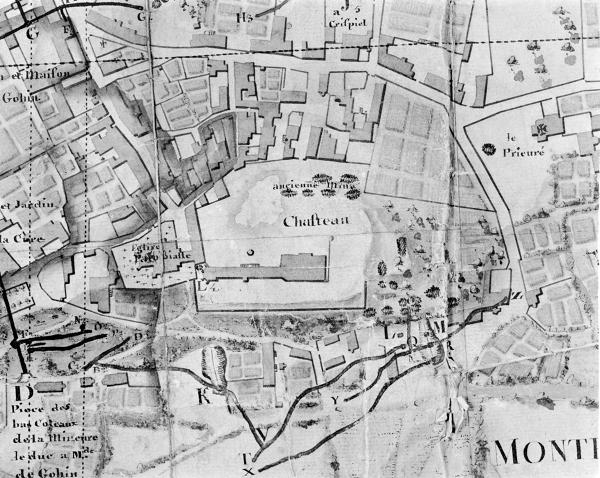

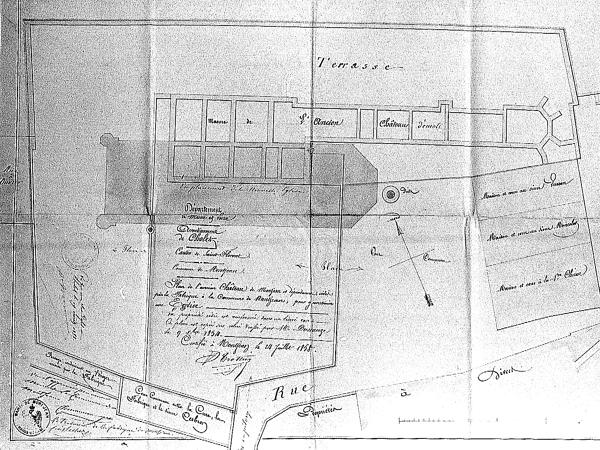

Au XVIIIe, deux plans terriers de la paroisse de 1762 et 1775-1780, montrent des modifications du château : le donjon est rectangulaire, la grande-galerie est en retour d'équerre au sud, et la chapelle est de plan carré avec une abside polygonale à trois pans à l'est. Célestin Port mentionne une reconstruction au XVIIe siècle, et l'abbé Allard au XVIIIe siècle, ce qui semble correspondre à l'iconographie existante.

-

Période(s)

- Principale : limite 10e siècle 11e siècle , daté par travaux historiques, daté par source , (incertitude), , (détruit)

- Secondaire : 13e siècle, 17e siècle, 18e siècle , daté par travaux historiques, daté par source , (incertitude), , (détruit)

Le château était situé au cœur du bourg de Montjean au sommet d'une éminence, il était le point culminant de la ville. Il dominait toutes les plaines, la Loire et la rive nord. Il avait pour pendant le château médiéval de Champtocé-sur-Loire sur la rive opposé. Il était protégé par plusieurs niveaux d'enceintes au sein de la paroisse. La première enceinte du château était bornée au nord, côté Loire, par une esplanade contenue par un mur de soutènement en moellon tombant à pic sur le coteau. Les murs de soutènement qui mesuraient jusqu'à cinq mètre de hauteur, et les terrasses qui s'ensuivent sur le coteau, sont encore en place. L'esplanade se prolongeait légèrement à l'ouest (mur actuel devant l'église ?), laissant place aux jardins et au verger du château qui s'étendaient sur le coteau jusqu'à la rue de l'Aumônerie, délimitée par un second niveau d'enceinte également en place.

Au sud, se développait la cour du château sur la place de l'église actuelle, bornée par les façades des bâtiments actuels, qui rendaient l'espace clos. À l'est, le château touchait un de ses communs qui servait d'écurie, l'édifice était placé perpendiculairement au château, venant fermer cet espace de la cour. On pénétrait dans cette surface, entre autres, par une double porte située au sud-est dans un passage aménagé entre l'extrémité sud du commun et les bâtiments bordant la cour. Ce passage donnait sur la place de l'ancienne église, actuellement place Jeanne d'Arc. L'arc de l'une des portes, dont ses extrémités et ses piliers sont dans-œuvre, et un des piliers hors-œuvre de la seconde sont encore visibles. Le château est incendié pendant la Révolution le 20 septembre 1793, il perd définitivement sa couverture, déserté en l'état de ruines. Les ruines sont détruites en 1858 lors de la construction de la nouvelle église.

-

État de conservationdétruit, vestiges

Dossier ouvert en 1971 par Marie-Anne Eon dans le cadre du pré-inventaire, complété en 1985 par Véronique Orain dans le cadre de l'inventaire topographique de Montjean-sur-Loire et en 2023 par Marie-Charlotte Cavaca dans le cadre de l'inventaire topographique de Mauges-sur-Loire.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives municipales de Montjean-sur-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Archives départementales de Maine-et-Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Documents d'archives

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 5 E 121. Notaire Julien Deillé, Angers, marché de menuiserie et serrurerie à faire au château de Montjean appartenant au maréchal de Brissac : 3 écus et 10 sous par croisées (menuiserie) et 2 écus (serrurerie), le 23 septembre 1602.

-

Archives municipales de Montjean-sur-Loire ; 1 N 4/1. Acquisitions, aliénations, échanges des biens mobiliers et immobiliers : actes de vente du château et du petit château (dépendance).

Bibliographie

-

ALLARD, Gabriel (Abbé). Notes sur Montjean et ses seigneurs, Angers : Germain et Grassin, 1894, 320 p.

-

BACHRACH, Bernard S. Fulk Nerra, the Neo-Roman Consul, 9871040. University of California Press, 1993.

-

BERTRAND, Robert, DENECHERE, Bruno, DENECHERE, Pierre. Histoire de Montjean, Cholet : Hérault, 1996, 275 p.

-

DYERES, Marcel. Les châteaux de Foulques Nerra. Bulletin Monumental, 1974.

n° 1, tome 132, p. 7-28 -

GUILLOT, Olivier. Le comte d'Anjou et son entourage au XIe siècle, Paris : Picard, 1972, thèse de doctorat en Histoire du droit soutenue à l'Université Paris II (1969), 2 volumes, 357 p.

-

HALPHEN, Louis. Le Comté d'Anjou au XIème siècle, Paris : A. Picard et fils, 1906, thèse de doctorat de Lettres, 1 volume, 428 p.

-

LEMARCHAND, Albert. Montjean. Revue de l'Anjou et de Maine-et-Loire, Angers : Librairie de Cosnier et Lachèse, 1855.

p. 237-241 -

LEMARCHAND, Albert et DRAKE, Thomas. Album vendéen, illustration des histoires de la Vendée militaire, Angers : Laîné frères, 1856-1860.

-

MARCHEGAY, Paul, MABILLE, Emile. Chroniques des églises d'Anjou, recueillies et publiées pour la Société de l'Histoire de France, Paris : Jules Renouard, 1849, 459 p.

p. 265 -

MAYAUD, Bernard. Recueil de généalogies angevines, Nantes [puis Brulon à partir de 1989] : B. Mayaud (éd.), 1981-1996, 16 volumes.

Vol. V -

Notes sur Montjean. Revue de l'Anjou, Angers : Germain et Grassin, 1894, Nouvelle Série, tomes 28 et 29.

-

PORT, Célestin. Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, 3 vol., Paris-Angers, 1874-1878 ; réédition, mise à jour et augmentée (coll.), 4 vol., Angers : 1965-1989 ; supplément (Sarazin, André), 2 vol. Angers : 2004.

-

THÉVENOT, Christian. La légende dorée des comtes d'Anjou, Paris : O. Orban, 1991, 1 volume, 307 p.

-

THÉVENOT, Christian. Histoire des comtes d'Anjou 850-1151, Joué-lès-Tours : A. Sutton, 2001, 1 volume, 159 p.

-

VÉRON, Teddy. L'intégration des Mauges à l'Anjou au XIe siècle. Limoges : Pulim, 2007, publication du mémoire de maîtrise en Histoire médiévale à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers (2002), 1 volume, 403 p.

Stagiaire à la Conservation départementale du patrimoine (septembre 2022).

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2023-2026)

Chercheur.