Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.

- inventaire topographique, Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

-

Commune

L'Île-d'Elle

-

Lieu-dit

Quaireau (le)

-

Adresse

rue du Quaireau

-

Cadastre

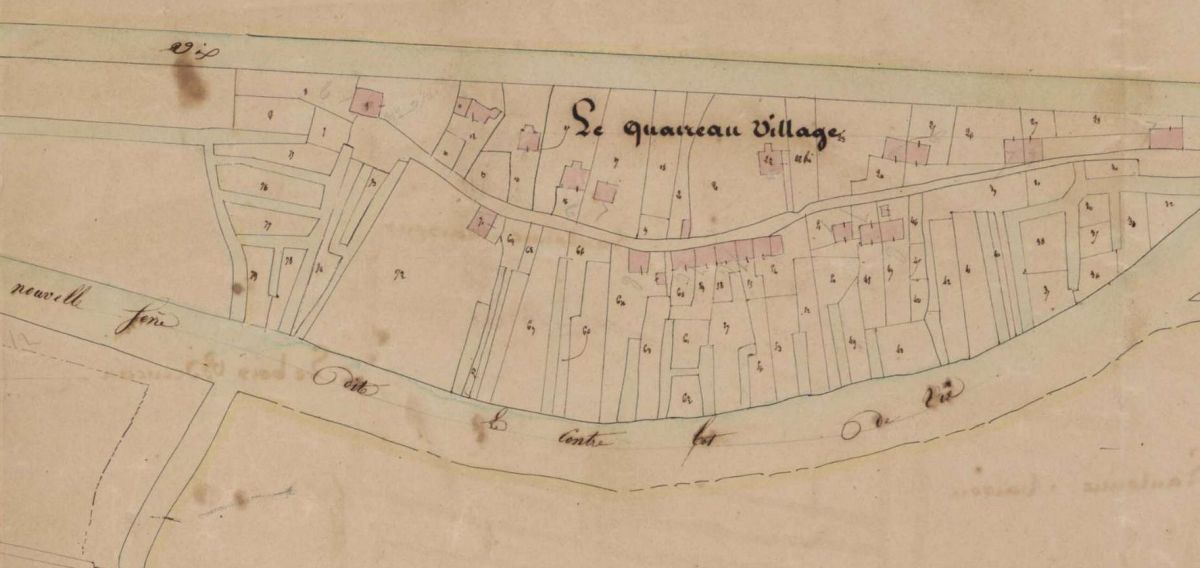

1834

F

;

2017

AE

-

Dénominationsécart

Le hameau du Quaireau, qui semble tirer son nom du terme "quaireu", désignant un espace vague, une cour non fermée, une aire de dépôt, ne semble guère avoir existé avant le 17e siècle, si ce n'est, peut-être, quelques habitations à la confluence entre la Vendée et la Sèvre Niortaise. Cet endroit situé en contrebas de l'île d'Elle et, déjà, dans les marais, est bouleversé dans les années 1650-1660 avec d'une part le creusement du canal de Vix et du Contrebot de Vix, d'autre part la construction de l'aqueduc du Gouffre. La carte de la région par Claude Masse, en 1701, mentionne à peine quelques habitations.

Le développement du hameau est probablement freiné pendant longtemps par la nécessité de pouvoir accéder aux canaux pour assurer leur entretien, et par le refus de la Société des marais desséchés de Vix-Maillezais de voir quiconque empiéter sur ce qui constitue en fait, pour l'essentiel, une portion de sa digue ou Grande levée. L'espace en amont de l'aqueduc du Gouffre est fréquemment l'objet de litiges entre la Société et les riverains qui s'accusent mutuellement d'outrepasser leurs droits et de prendre trop de place. En 1754, les habitants de L'Île-d'Elle contestent l'implantation de huttiers par la Société sur l'espace entre le canal de Vix et le Contrebot en amont du Gouffre, estimant qu'il leur appartient conformément à la transaction passée en 1657 entre les deux parties pour permettre le passage du canal de Vix. La Société rejette la prétention des Nellezais en expliquant qu'en effet, elle a dû prendre plus de terrain que prévu à cause de l'inconsistance du sol à cet endroit qui a obligé à élargir l'assise de la Grande levée. "La prétention desdits habitants (...) est imaginaire et chimérique", conclut-elle.

Il semble aussi que des modifications aient été apportées au 18e siècle au cours initial du Contrebot de Vix. Il est possible en effet que celui-ci a d'abord suivi l'actuelle rue du Quaireau pour rejoindre le Gouffre juste derrière la maison de son garde, avant d'être déporté au 18e siècle vers le sud, à son lit actuel jusqu'au niveau du pont de chemin de fer où il continuait alors à obliquer vers le nord-ouest pour, comme auparavant, passer derrière la maison du garde du Gouffre. Ce déport a pu être réalisé pour augmenter l'espace entre le canal de Vix et le Contrebot à cet endroit stratégique en amont du Gouffre, et ainsi limiter le risque de débordement des eaux du second dans le premier. Sur le plan cadastral de 1834, le Contrebot, suivant ce nouveau lit, est appelé "Nouvelle Sèvre".

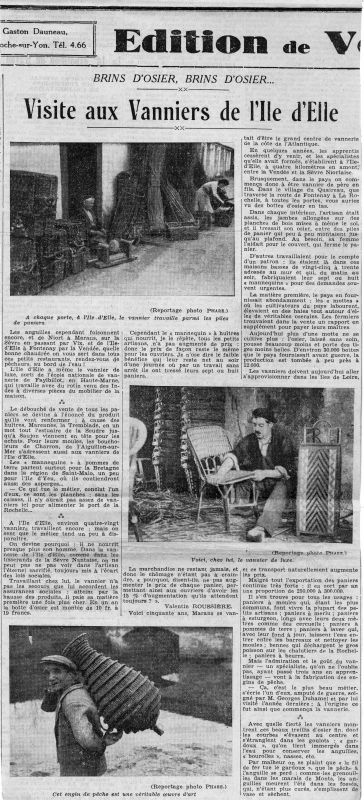

L'espace ainsi libéré a pu alors être employé pour l'implantation de maisons de plus en plus nombreuses. De fait, le hameau du Quaireau ou "Quéreux" figure sur la carte de la Sèvre Niortaise par Mesnager en 1818, puis sur le plan cadastral de 1834. Au sud de la rue, les maisons s'intercalent entre de nombreux petits cours d'eau reliés au Contrebot et qui forment probablement autant de petits ports. Le nombre de maisons augmente au 19e siècle (malgré le passage du chemin de fer en 1870 qui freine l'extension du hameau vers l'ouest) et au début du 20e, en particulier avec le développement d'une activité importante à L'Île-d'Elle, notamment au Quaireau : la vannerie. Cette production ancienne et traditionnelle prend de l'ampleur à la fin du 19e siècle, en particulier pour alimenter en contenants les boucholeurs de la baie de l'Aiguillon dont l'activité est alors elle-même en plein essor. Si au recensement de 1876, aucun vannier n'est comptabilisé au Quaireau, ils sont 4 en 1891 et 19 en 1911. Cette production artisanale perdure jusque dans les années 1950-1960. Deux des derniers vanniers, M. Berton et Phelippeau tiennent leurs atelier non loin du Quaireau, l'un 23 route de La Rochelle, l'autre 33 avenue de la Gare.

-

Période(s)

- Principale : 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle

Le hameau du Quaireau est situé à l'extrémité sud-ouest de la commune de L'ïle-d'Elle. Il est séparé du bourg et de ses abords par le canal de Vix et la route D938 ter, au nord, et la voie de chemin de fer, à l'ouest. Au sud et à l'est, il est délimité par le canal du Contrebot de Vix. L'espace sur lequel il s'est développé constitue ainsi comme un élargissement de la digue ou Grande levée de Vix qui sépare les deux canaux. Une rue ou impasse, la rue du Quaireau, traverse le hameau en son milieu. Les habitations se répartissent de part et d'autre, disposant alors de cours et de jardins à l'étendue limitée par le canal de Vix au nord, le Contrebot au sud.

-

Couvrements

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Centre de documentation du Parc du Marais poitevin

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

Documents d'archives

-

Archives départementales de la Vendée. 62 J, archives de la Société des marais de Vix-Maillezais, dossier 9, pièces 5 et 6. 1754, 24 décembre : requête du procureur de la communauté des habitants de L'Île-d’Elle contre la Société de Vix-Maillezais, auprès du sénéchal de Marans ; 1755, 10 mars : réponse du directeur de la Société de Vix-Maillezais contre les habitants de L'Île-d’Elle, devant le sénéchal de Marans.

-

Archives départementales de la Vendée. 6 M 181 et 182. 1836-1911 : recensements de la population de L'Île-d'Elle (en ligne sur le site internet des Archives départementales de la Vendée).

Bibliographie

-

"Brins d'osier, brins d'osier... Visite aux vanniers de l'Ile d'Elle", Le Phare, 20 avril 1937.

Documents figurés

-

1701 : Carte contenant une partie du Bas Poitou et de l'Aunis où se trouve Marans et l'embouchure de la Seyvre Niortaise, par Claude Masse. (Service historique de la Défense, J10C 1293, pièce 7).

-

1818, 30 septembre : carte itinéraire de la Sèvre Niortaise pour l'intelligence du projet général qui a pour but le perfectionnement de la navigation, la conservation des marais desséchés et le dessèchement des marais mouillés, par l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées François-Philippe Mesnager. (Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 17).

-

Plan cadastral de L'Île-d'Elle, 1834. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 111).

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.

Contient

- Atelier de vannerie, 7 bis rue du Quaireau

- Maison ; le Quaireau, 15 route de La Rochelle

- Maison ou hutte ; le Quaireau, Grande levée de Vix

- Maison ou hutte, 2 rue du Quaireau

- Maison, 1 rue du Quaireau

- Maison, atelier de vannerie ; le Quaireau, 20 rue du Quaireau

- Maison, atelier de vannerie, 5 rue du Quaireau

- Maison, atelier de vannier ; le Quaireau, 23 route de La Rochelle

- Ponts du Quaireau, rue des Ponts Neufs

- Ponts ferroviaires du Quaireau

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.