Chercheur à l'Inventaire général, au service puis direction du Patrimoine du Conseil départemental de la Mayenne, de 2001 à 2020.

Stagiaire à l'Inventaire du 25.02.2019 au 24.05.2019.

- inventaire topographique, Canton de Lassay-les-Châteaux

-

Guillotin YvesGuillotin YvesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe, Service Patrimoine, Région Pays de la Loire.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays de la Loire - Lassay-les-Châteaux

-

Commune

Sainte-Marie-du-Bois

-

Adresse

18 rue Jacques-François-Dujarie

-

Cadastre

2023

D

41

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesNotre-Dame-de-l'Assomption

L'abbé Angot, dans son dictionnaire, cite une première mention textuelle de l'édifice au XIIe siècle : "D'après un inventaire des titres de Beaulieu cité par Cauvin, Guillaume de Passavant (1145-1187) donna l'église à cette abbaye". L'église est à ce titre un prieuré-cure dépendant de l'abbaye de Beaulieu (au Mans) et conserve ce statut jusqu'au XVIIIe siècle. Au XIIIe siècle, Etienne Ussirard, chanoine de Beaulieu et prieur de Saint-Fraimbault sur-Pisse, lui fait don d'un calice et d'ornements sacrés.

L'édifice actuel a été entièrement reconstruit au cours de la 2e moitié du XIXe siècle. De l'église antérieure, il ne reste rien, hormis ce que nous en disent les archives. Celle-ci ne devait pas être postérieure au XIIe siècle et a dû être reprise au fil des siècles. L'abbé Angot signale que les boiseries du choeur portaient une inscription évoquant l'incendie de l'église par les Huguenots. Un devis des réparations à faire est dressé en 1778, nous offrant quelques maigres éléments de description de l'église primitive : elle devait comporter une nef unique, lambrissée, longue d'environ 14 m (45 pieds), des sablières visibles, un chevet plat et une tour-porche dominée par un petit clocher charpenté.

Ce devis présente l'église dans un état de dégradation avancé, certains murs étant proches de l'écroulement, selon ce texte. Au début du XIXe siècle, des travaux ont dû palier au plus urgent, puisque des délibérations des années 1860, bien que décrivant encore l'église comme étant en ruine et dangereuse pour les fidèles, évoquent les réparations réalisées une cinquantaine d'années auparavant.

En 1864, la fabrique décide donc de reconstruire l'église plutôt que d'effectuer des travaux partiels, faisant donc "l'abandon des débris de l'ancienne église". La source des financements est triple : fabrique, souscriptions des habitants et Etat. Les plans mentionnés dans les comptes de la fabrique ont été dressés par François Godin, architecte à Lassay, qui a également dessiné ceux des églises suivantes : Saint-Fraimbault de Lassay-les-Châteaux ; Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Charchigné ; Saint-Laurent de la Baroche-Gondouin ; Saint-Médard de Courberie ; L'Immaculée-Conception de Hercé ; Saint-Martin de Loupfougères ; et Saint-Martin de Chevaigné-du-Maine. En avril 1869, l'architecte diocésain, Monseigneur Eugène Nicolas Lambert (1810-1875) constate que "le chœur et les transepts sont aujourd'hui exécutés". Le décor est achevé par le sculpteur Pierre Boulay en 1871, date inscrite dans la croisée du transept.

-

Dates

- 1868, daté par source

- 1871, porte la date

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Godin Françoisarchitecte attribution par sourceGodin FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte adjoint à la mairie de Lassay, François Godin s'est illustré dans les nombreuses reconstructions d'églises paroissiales, de presbytères, d'écoles et de mairies dans les environs de Lassay, dans la seconde moitié du XIXe siècle.

- Auteur : sculpteur signature

-

Auteur :

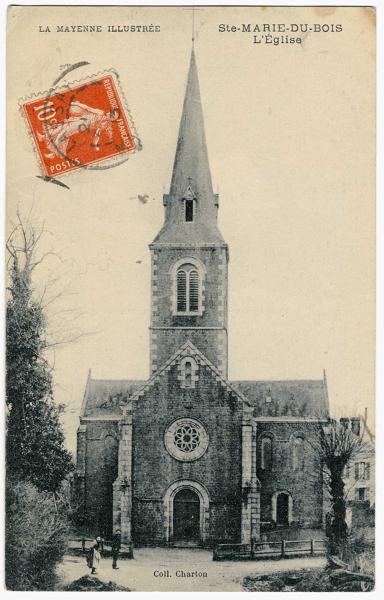

L'église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption de Sainte-Marie-du-Bois se situe dans le bourg de la commune. La configuration actuelle de la place de l'église reprend celle de l'ancien enclos paroissial qui comprenait le cimetière, comme nous pouvons l'observer sur le cadastre napoléonien, mais qui a par la suite été déplacé au sud-ouest du bourg.

L'édifice présente un plan simple à nef unique, orienté est-ouest, dont le transept et le chœur sont dépourvus d'absidioles. La sacristie, de plan carré, comprise entre le bras sud du transept et le chœur, est un ajout postérieur au chantier de construction de l'édifice. La travée occidentale est surmontée d'un clocher-porche, qui donne de la hauteur à l'ensemble de l'édifice. Il s'agit d'une tour carrée couverte d'une flèche, entourée de quatre petites lucarnes à fronton. Le mur-pignon occidental est composé de trois registres : une porte en plein cintre, une rosace (dont le modèle est similaire à celle de l'église de la Baroche-Gondouin) et une petite baie. La façade est supportée par deux contreforts jumelés. Le pignon occidental, ainsi que les pignons des bras sud et nord du transept, sont rehaussés d'une corniche surmontée d'une croix latine.

La nef est supportée par quatre contreforts. L'encadrement des fenêtres est en granit gris. L'usage de ce matériau contraste fortement avec l'appareil de moellon de granit roux équarri employé pour l'ensemble de l'édifice à l'exception du chaînage d'angle de la tour de clocher. Les baies des bras du transept sont aveugles et bouchées par un appareil décoratif de petits moellons de granit. Les quatre baies alternent les motifs : en damier et en maille. Les baies étaient prévues de cette manière puisque, à l'intérieur, le triforium est également aveugle. Il s'agit donc de baies décoratives qui animent l'aspect extérieur de l'édifice et contribuent à poursuivre une pratique architecturale traditionnelle. Chaque bras de transept est percé d'une porte, côté occidental. Ces deux portes se présentent comme une réduction du portail occidental avec une construction en arc-en-plein-cintre, un chaînage d'angle en granit gris et une corniche qui surmonte l'arc, cette même frise est employée pour les baies de la nef et du transept. Les baies sont toutes surmontées d'un larmier, qui se prolonge en cordon décoratif au nu des murs.

De l'extérieur, cette église est très similaire à Saint-Fraimbault de Lassay-les-Châteaux, construite par le même architecte (François Godin). L'abbé Angot relève également cette ressemblance et décrit l'église de Sainte-Marie comme une "réduction de celle de Lassay de style roman". La nef et le chœur sont couverts par une voûte d'ogives sur arcs doubleaux en plein cintre. Les murs sont recouverts d'un enduit blanc à l'exception du chœur qui est en moellon de calcaire équarri. Les deux bras du transept sont ornés d'un faux triforium composé de cinq baies aveugles avec colonnettes engagées et arc-en-plein-cintre, soutenus par une corniche en granit. Les chapiteaux qui ornent la nef, le chœur et les bras du transept puisent leur répertoire iconographique dans les motifs médiévaux et plus particulièrement ceux de l'art roman. En effet, au XIXe siècle se manifeste un regain d'intérêt pour l'art médiéval. L'architecte Eugène Viollet-Le-Duc, qui restitue dans ses restaurations et constructions une vision "modernisée" de l'art médiéval, est une grande figure de ce mouvement. Ce dernier a fourni les dessins du Château du Tertre d'Ambrières-les-Vallées et il est possible qu'il ait orienté la production architecturale et sculpturale des environs. Les figures fantaisistes de faune et de flore, et de personnages grotesques sont donc en accord avec une production sculpturale contemporaine. Elles rappellent d'ailleurs les travaux de sculpture dans la salle des arcades du palais Dobrée, dont une partie a été dessinée par Viollet-Le-Duc.

Sur deux des tailloirs de la croisée du transept (bras nord), sont indiqués que les travaux de sculpture ont été effectués par P. Boulay en 1871. A côté le nom de "Monseigneur Oger, curé", est également inscrit. Il s'agit sans doute du prêtre qui a commandé l'ensemble sculpté : Théophile Oger, qui reprend la cure en 1866 jusqu'à sa mort en 1891 (Angot). Néanmoins, ces deux personnes ne sont pas mentionnées dans les archives relatives à la commande. Deux écus sont disposés dans un des chapiteaux, le premier est d'azur à trois trèfles, qui correspond à la famille du Bois, tandis que le second est de gueule à trois maillets tannés, qui correspond à la famille d'Aubert. Une seconde paire d'écu se retrouve sur le tailloir d'à côté, l'un est d'azur, au chevron accompagné en chef de deux étoiles, et en pointe d'un cœur, correspond à la famille Le Marchand du Cassel. Le second présente un écu d'argent à deux fasces de gueules, chargées chacune de trois annelets, correspond à la famille de Blois. Dans son armorial, l'abbé Angot ne mentionne pas ces familles, toutefois, il indique qu'il est fréquent de trouver des armoiries sur les chapiteaux, et plus particulièrement à proximité du chœur. On retrouve ce même agencement des écus sur les chapiteaux du chœur de l'église de la Baroche-Gondouin. On constate par ailleurs que le décor du chœur et de la croisée du transept sont bien plus développés que ceux de la nef (les chapiteaux sont plus larges, plus imposants et portent plus de figures), pour mettre en valeur cette partie sacrée de l'édifice.

-

Murs

- granite moellon

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Archives départementales de la Mayenne

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives départementales de la Mayenne ; O 1042-4.

Église. 1861-1871. -

Archives départementales de la Mayenne. Série G : 607 G 7. Réparations à l’église (devis). 1778.

Bibliographie

-

ANGOT, Alphonse-Victor (abbé). Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne. Laval : Goupil, 1903.

Annexes

-

"Réparation à l'église - devis de 1778" Sainte-Marie-du-Bois. AD Mayenne ; 607 G 14

-

Reconstruction de l'église de Sainte-Marie-du-Bois. AD Mayenne ; O 1042/4

-

Reconstruction de l'église de Sainte-Marie-du-Bois. AD Mayenne ; O 1042/4

Chercheur à l'Inventaire général, au service du patrimoine du Conseil départemental de la Mayenne, et Conservateur des Antiquités et Objets d'art de la Mayenne.

Chercheur à l'Inventaire général, au service puis direction du Patrimoine du Conseil départemental de la Mayenne, de 2001 à 2020.

Stagiaire à l'Inventaire du 25.02.2019 au 24.05.2019.

Chercheur à l'Inventaire général, au service du patrimoine du Conseil départemental de la Mayenne, et Conservateur des Antiquités et Objets d'art de la Mayenne.