Photographe.

- inventaire topographique, quartier Bas-Chantenay

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bas-Chantenay - Nantes

-

Commune

Nantes

-

Adresse

Bas-Chantenay

-

Précisions

anciennement commune de Chantenay

-

Dénominationsquai

La continuité de l'aménagement des quais du port de Nantes, de la Fosse au quai de l'Aiguillon

En 1763, la Ville de Nantes décide "qu'un chemin praticable" soit "établi pour éviter la montée du coteau" et qu'il porte "le nom de quai d'Aiguillon, que ce nom soit "gravé sur une pierre avec la date et les armes du Duc". Ce quai était nommé Palamède au moment de la Révolution. Le quai du Marquis d'Aiguillon est élargi, en 1909, par une estacade en béton armé dessinée par les ingénieurs Cosmi et Lehonchu, et réalisée par le concessionnaire Hennebique, M. Ducos. Au milieu du XIXe siècle, le port de Nantes présente un front continu de quais depuis le tribunal de Commerce de Crucy jusqu'aux Salorges et un quai à la limite avec la commune de Chantenay, le quai Saint-Louis, long d'environ 300 mètres sur la Loire.

Le quai de la Sécherie, le quai Saint-Louis

Sous les ordres de Jean-Baptiste Carrier, chargé de faire cesser la révolte vendéenne, des noyades y eurent lieu pendant la Terreur. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 1793, on y coule de nuit un bateau chargé d'environ 90 prêtres réfractaires ; dans la nuit du 23 décembre, environ 800 personnes y périssent de la même manière. Un projet de Mathurin Crucy, daté de 1782, entraîne la construction de magasins et d'entreprises privés, puis, dès le début du XXe siècle, l'installation d'entrepôts de la Chambre de Commerce. Le quai Saint-Louis était autrefois nommé quai de la Sécherie, en rapport à un groupe de maisons bâties vers 1785 dans lequel se trouvait un magasin destiné à étuver les farines et les légumes secs. Vers 1804, des travaux de réfection des quais de la Sécherie (cales en glacis) sont réalisés, ainsi que des travaux de remblais et de pavage. Au début du XXe siècle, le quai Saint-Louis est occupé par la Compagnie Générale Transatlantique et les Grands Moulins de la Loire.

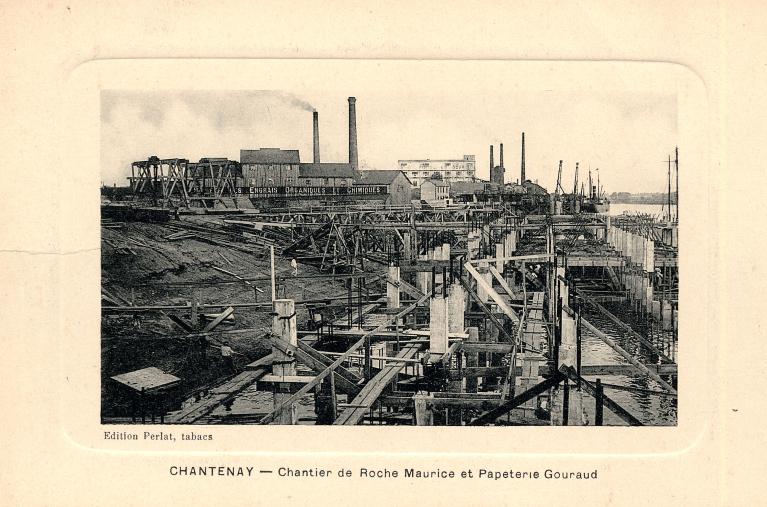

La constitution de quais privés en aval du port de Nantes à Chantenay

À Chantenay, jusqu'à son comblement à la fin du XIXe siècle, le canal de Chantenay a longtemps facilité l'accès au chargement et au déchargement des marchandises. À partir du milieu du XIXe siècle, avec l'implantation de nombreuses entreprises liée à la révolution industrielle, des accès directs au fleuve, par des longueurs importantes d'appontements, sont nécessaires. Qu'il s'agisse de gagner du terrain sur la Loire en réalisant des atterrissements, des estacades sur structures sur pieux et appontements déportés des quais ou des rives, les aménagements et constructions répondent aux besoins spécifiques de chaque industrie en matière de transbordement et de dispositifs de levage associés. Cette urbanisation privée des quais, rompant avec la logique de développement quasi continu des quais du port de Nantes jusqu'au quai Saint-Louis, interdit l'accès public à la rive droite du fleuve, hormis à quelques endroits spécifiques : les quais d'Aiguillon et de Saint-Louis, la cale Crucy, le port du Cordon-bleu, les quais de Roche-Maurice. L'association Entreprise et Patrimoine Industriel a recensé les dispositifs des entreprises présentes en 1920 sur la rive droite de la Loire dans le Bas-Chantenay. On peut noter que les entreprises accueillant des bateaux pour la livraison des matières combustibles à leur production d'énergie, telles que la centrale électrique, ou des matières premières acheminées par les voies maritime puis fluviale, telles que Kuhlmann, Saint-Gobain, Talvande, accueillent autour d'une vingtaine de navires par an. Les Anciens Chantiers Dubigeon, avec une façade sur Loire de plus de 180 mètres en 1920, possèdent quatre cales de construction ; un slip-way (cale de halage) y est également aménagé.

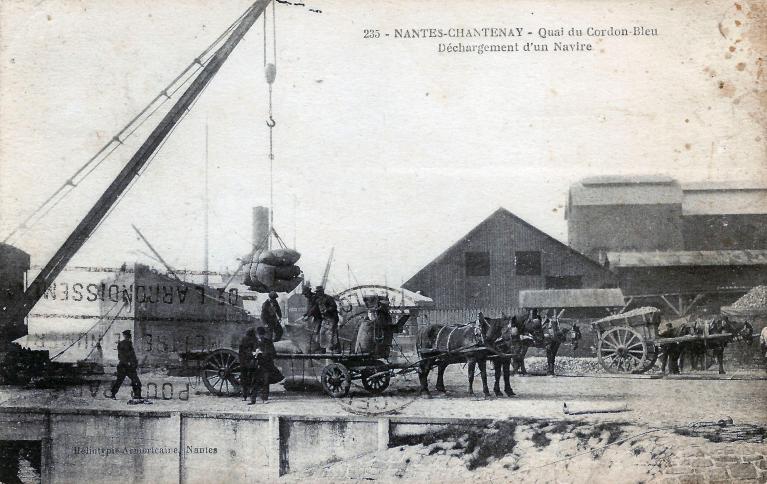

Des quais publics

Les quais Saint-Louis, du Cordon bleu et de Roche-Maurice appartiennent à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes, puis, à partir de 1966, suite à la Loi d'Autonomie de 1965, au Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire. Le quai du Cordon Bleu est constitué de deux appontements en béton armé de 12 mètres de longueur, espacés d'une vingtaine de mètres. Le quai de Roche-Maurice, mis en service vers 1912, est formé d'une estacade en ciment armé de 500 mètres de longueur ; il est équipé d'une passerelle ferrée.

-

Période(s)

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

De nombreuses constructions de quais et d'estacades ont été réalisées suivant les procédés de béton armé Hennebique, au tournant des XIXe et XXe siècles. Ainsi, en 1894-1897, l'estacade sur consoles des silos des Grands Moulins de la Loire, en 1904-1905, l'estacade de l'usine de MM. Pilon frères, Buffet et Durand-Gasselin, en 1908-1911, le quai et l'estacade de Roche-Maurice, et en 1929, l'estacade et le quai d'armement des Anciens Chantiers Dubigeon. Il s'agit souvent de structures de pieux béton sur trames carrées, contreventées par des croix de Saint-André et portant des plates-formes béton permettant l'accostage et le déchargement à hauteur des bateaux. L'audacieuse estacade sur consoles formant porte-à-faux sur la Loire des silos des Grands Moulins de la Loire a été consolidée par l'ajout de pieux épais. Ces structures de quais sont souvent équipées d'escaliers favorisant l'accès aux bateaux pendant les basses eaux et l'entretien des structures. Les quais sont très souvent équipés d'abouts formant tampons et portant des bittes d'amarrage, comme à Blanzy-Ouest. La centrale électrique disposait ainsi d'un quai équipé de deux "tampons" en béton aidant les bateaux acheminant le charbon à se positionner correctement en face du convoyeur aérien. Ces tampons sont de plan triangulaire, carré ou polygonal. Parfois, les quais de déchargement sont reliés par une passerelle à la rive, comme au port du Cordon Bleu. La question de la profondeur limitée de la Loire en rive, combinée à celle du marnage, a ainsi entraîné des aménagements autorisant les bateaux les plus importants à accoster plus à l'intérieur du fleuve.

-

Murs

- béton

- métal

- béton armé

- moellon

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

- (c) Archives municipales de Nantes

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Archives municipales de Nantes

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Documents d'archives

-

Ifa. Subdiv. 35 : Pays de la Loire. 076. Fonds Bétons armés Hennebique (BAH). (

Bibliographie

-

BARBOT, Henri. Nantes en flânant (Souvenirs, Scènes et Croquis), Illustrations de Rylem, Imprimerie de Lajartre, Nantes 1930.

-

Liste EPI. Circuit découverte de l'architecture industrielle et de l'histoire économique de Nantes, JEP 2001.

-

PINSON, Daniel. Banlieue du XIXe siècle et spécialisation fonctionnelle de l'espace : le rapport industrie habitat à Chantenay. Réflexions sur les origines d'un urbanisme du zonage.

-

PINSON, Daniel. L'Indépendance Confisquée d'une Ville Ouvrière, 1982. Editions arts-cultures-loisirs.

Chercheure.