Document 1

AD Maine-et-Loire. 5 E 38 / 138. Notaires. Procès verbal du toisé du Moulin à vent des Chaffaux par frère Michel Evrard, religieux convers, grainetier de l'abbaye de Fontevraud (15 avril 1667).

Aujourd'huy quinziesme avril mil six cens soixante sept en présence de nous notaire royal et des témoings cy après, René Mauberger, architecte présent en ce lieu de Fontevrault a déclaré à frère Michel Evrard, religieux convers grenetier de l'abbaye de cedit lieu, treuvé à la porte de ladite abbaye, qu'en conséquence du marché fait entre Son Altesse Madame Abbesse de ladite abbaye et ordre de Fontevrault et luy pour la construction des murailles voustes et masse d'un moulin à vent au lieu des Chaffaux paroisse dudit Fontevrault, il a fait et parfait lesdites murailles, voustes et masse, chambres, cheminée, escalliers et autres ouvrages de massonne pour l'effect dudit moulin et logement tant du meusnier que de ses bestiaux, bledz, pastures et autres choses à luy nécessaires. Et requis ledit frère Evrard de se vouloir audit lieu transporter audit moulin afin de toizer toutes lesdites murailles, pilliers, voustes, cheminée, escalliers et autres besoignes de massonne dudit moulin conformément audit marché, lequel frère Evrard, déclare estre prest pour Madite Dame de se transporter audit moulin a conssenty qu'il soit présentement procédé au toizage au moyen de quoi, ce requérant, ledit frère Evrard et ledit Mauberger nous sommes transportés avec eux audit moulin ou estant en notre présence et desdits témoings cy après lesdits murailles, pilliers, voustes, escalliers, cheminée, four et autres massonnes despendant dudit bastiment et édifice ont estez mesurées par le menu et en détail par frère Michel Moulinneuf, religieux convers dudit ordre, et par ledit Mauberger, et par nous tenu estat desdites mesures et sur icelles fait suputation de ce qui se pourroit tenir de toizes, pieds et pouces et le tout estant mesuré, supputé et calculé, s'est treuvé y avoir en tout ledit bastimant le nombre de deux cens quatre vingt dix huict toizes trois quarts et le sixiesme d'un quart de toize qui à raison de cinquante sols pour chascune toize suivant ledit marché c'est en tout la somme de sept cens quarente six livres dix neuf sols sept deniers que revient la façon dudit bastimentde massonne sauf à compter par cy après ce qui a esté payé par ledit frère Evrard sur et en déduction de ladite somme dont pour servir en temps et lieu a esté ainsy de tout fait et dressé et arresté le présent procès verbal par nous, ce requérant les susdits, sur ledit lieu des Chaffaux en présence de Jean Levesque, Jean Gasnault clerc dudit prêtre dudit Fontevrault, tesmoings appellés, etc. Raturé sept mots qui ne vallent.

[Signatures] frère M. Evrard, frère Michel Moulineuf, [...] R. Mauberger, J. Gasnault, J. Levesque, Me Serin notaire royal.

Document 2

AD Maine-et-Loire. 1 Q 210. Biens nationaux. Estimation des biens de 1ère et 2e origine, district de Saumur, biens de la 1ère origine, procès-verbaux d'estimation des biens classés par ordre alphabétique des communes (D à J) : Fontevraud, ff°75-81 (1790-1791).

[...] Objets dépendants de l'abbaye, affermés à différents particuliers.

Article 1. Deux moulins à vent affermés à Louis Perrotteau la somme de trois cent livres par bail devant Me Boulet du 19 décembre 1784 et estimés, eu égard aux réparations, la somme de deux cent livres [NDE : de revenu annuel], cy : 200 lt.

Acquéreur : M. Picard, 6800 lt. [...].

Document 3

AD Maine-et-Loire. 5 E 38 / 32. Notaires. Marché de construction d'un moulin à vent (14 octobre 1791).

Marché d'un moulin à vent aux Chaffaux par Perotteau.

Le quatorze octobre mil sept cent quatre vingt onze après midy, par devant les notaires royaux à Saumur résidant à Fontevrault soussignés, furent présents Antoine Rouiller, maçon entrepreneur de bâtiments, d'une part, et Louis Perotteau, meusnier, demeurant tous deux audit Fontevrault, d'autre part.

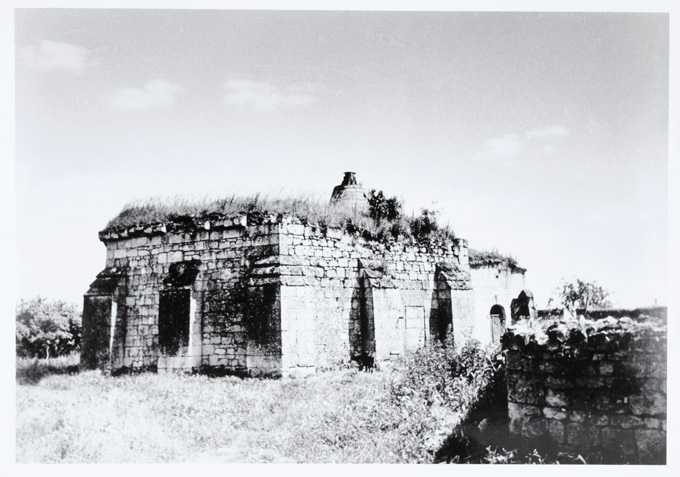

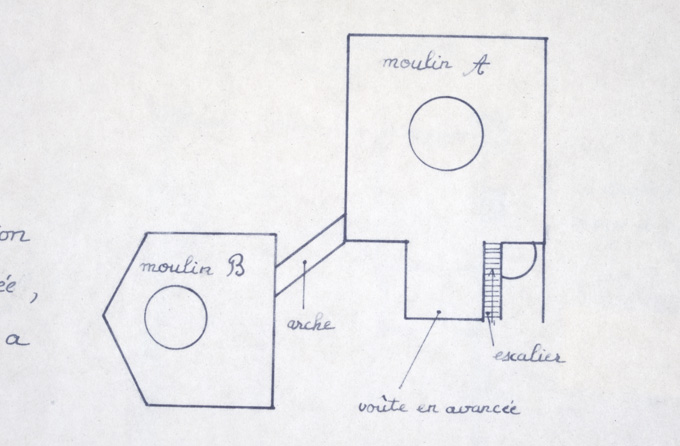

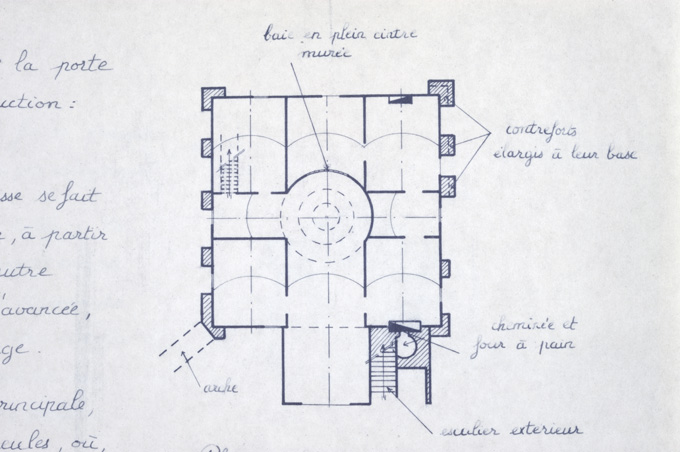

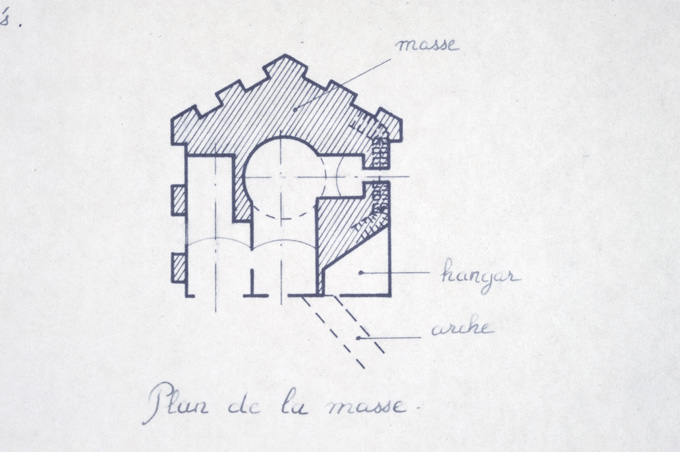

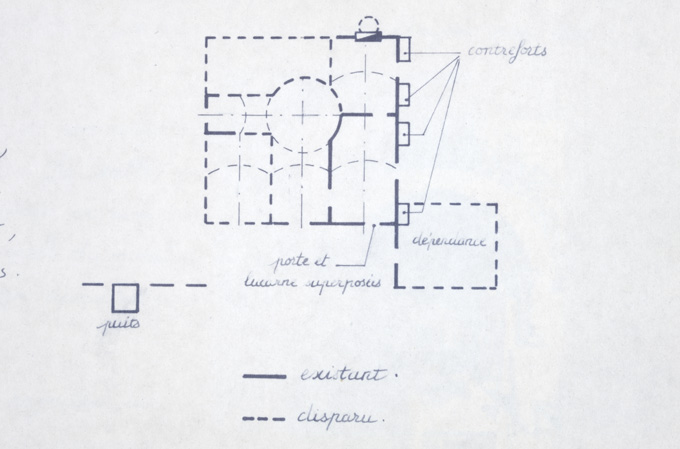

Lesquels sont convenu entre eux et ont fait le marché qui suit, savoir que ledit Rouiller s'oblige de faire et construire à neuf à commancer incessament pour finir à la Saint Jean Baptiste prochaine une masse de moulin à vent assise sur quatre voutes, dans un champ et emplacement aux Chaffaux près du moulin à vent appartenant au nommé Poupard, lesquelles voutes et masse seront soutenus de pilliers à suffire. Le tout basti en pierre de taille, moilon et boutisses fournis aux frais dudit Rouiller.

La masse sera élevée au niveau de celle dudit Poupard, entourée de murs solides absolument semblables à la construction des autres moulins, avec les degrés convenables, portes et fenestres nécesaires.

Aura cette masse de dehors en dehors quarente deux pieds de longueur sur trente huit de largeur conformément au devis fait et dressé entre les partyes, lequel sera joint aux présentes pour y avoir recours si l'une des partyes le réquiert.

Sera employé dans la construction par ledit Rouiller jusqu'à la concurrence de dix busses de chaux le surplus, s'il en fault, sera fourni par ledit Perotteau qui ne sera tenû à aucuns autres fournissement et charrois de matériaux en ce qui regardera la massonnerie seulement. Ladite masse sous laquelle sera formé les voutes et cul de four, sera quarrée dans les proportions cy dessus, soutenüe et apuyée de pilliers pareils à ceux des moulins voisins.

Ne sera tenû ledit Rouiller à aucuns fournissements de bois de charpente, ni ferrure propres à la construction dudit moulin qui regarderont ledit Perrotteau seul ; quant au bois nécessaire pour étayer la massonne, il sera fourni par ledit Rouiller.

Convenû que si dans la batisse des voutes il est jugé utile de la part dudit Perotteau de faire faire quelques placards, fenêtres où tels autres commodités, ledit Rouiller s'oblige d'y avoir égard vû que les mathériaux et la main d'oeuvre n'en puisse souffrir.

Le présent marché fait aux conditions susdites outre pour la somme de deux mille sept cent livres que ledit Perotteau promet et s'oblige de payer audit Rouiller dans trois termes, savoir le tiers de cette somme sitôt le commancement de l'ouvrage, le second tiers à la fin d'icelluy, et le dernier tiers à la Saint Jean Baptiste mil sept cent quatre vingt treize le tout payable moitié en argent, l'autre en assignats et par forme de pot de vin ledit Perotteau a payé comptant audit Rouiller la somme de cinquante livres en sus du prix propre du présent marché. Sera le coust des présentes aux frais dudit Perotteau qui en fournira coppie en forme audit Rouiller, car ainsy ce que dessus a été voulu, consenti et accepté entre les partyes de cy après etc. renonçants, etc.

Fait et passé audit Fontevrault en l'étude et au raport de Boullet, l'un des notaires garde de la minutte lesdits jour et an. Après lecture faite étant les établis et déclarés ne savoir signer, de ce enquis. [Signatures] Serin de la Vallière ; Boullet.

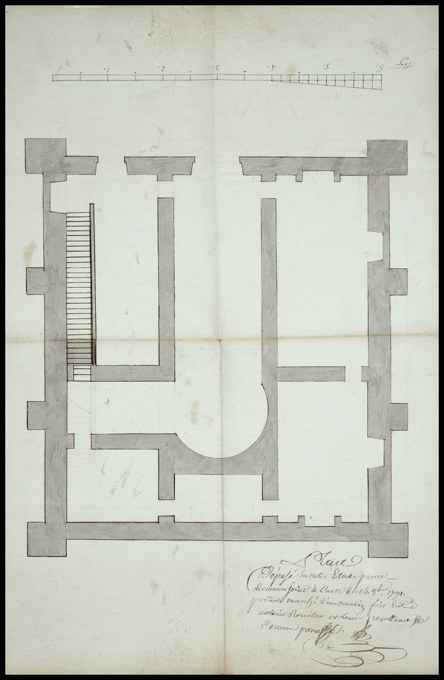

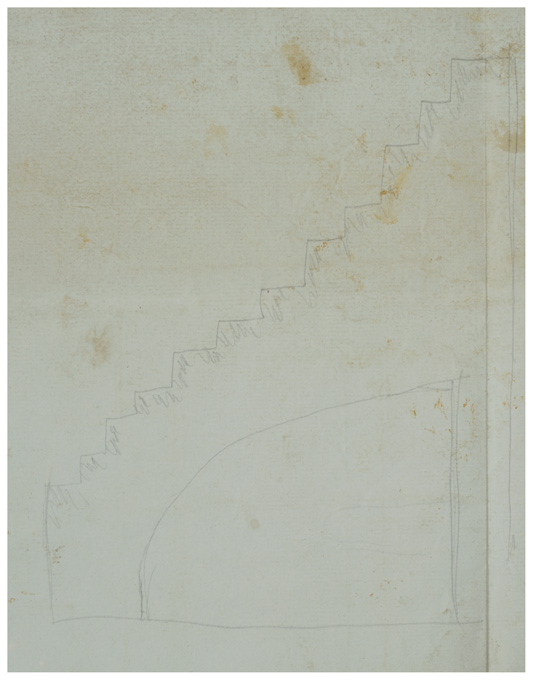

Un plan est joint à l'acte, dressé d'une main anonyme (Antoine Rouiller ?), à l'encre et lavis sur papier bleu, 32x49cm, à l'échelle d'environ 1/50e, avec au verso une esquisse d'escalier sur voûte, à la mine de plomb. Le plan est accompagné du texte suivant :

Plan déposé en notre étude pour demeurer joint à l'acte du 14 8bre 1791 portant marché d'un moulin fait entre Antoine Rouiller et Louis Perotteau et de nous paraphé [signature] Me Boullet.

Photographe auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine jusqu'en 2018.