Chercheur auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire.

- inventaire topographique, Mauges-sur-Loire

-

Maugin ArmelleMaugin ArmelleCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesMauges-sur-Loire

-

Adresse

- Commune : Beausse

Le territoire de Beausse ne possède pas de Monuments historiques. Son territoire est néanmoins classé, comme l'ensemble de la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire, en zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA).

De nombreux vestiges anciens ont été découverts sur le territoire de Beausse. Un biface en silex du Moustérien a été retrouvé sur la commune en 1987 par Jean Mornand. D'après Olivier Gabory, cette découverte pourrait s'inscrire dans le contexte proche des sites d'occupation de la Pommeraye. 18 haches polies ont par ailleurs été inventoriées sur la commune.

Selon Célestin Port, l'étymologie du nom Beausse (terra Belsia en 1160) désignerait un territoire plutôt qu'une localité ; le mot belisa, sans doute d'origine celtique, signifiant forêt. Alain Braguier et Gilbert Boisbouvier ont repéré, lors d'une prospection aérienne en 1978, une enceinte quadrangulaire au nord de la Cocuère. Cette dernière est signalée sur l'Atlas des patrimoines.

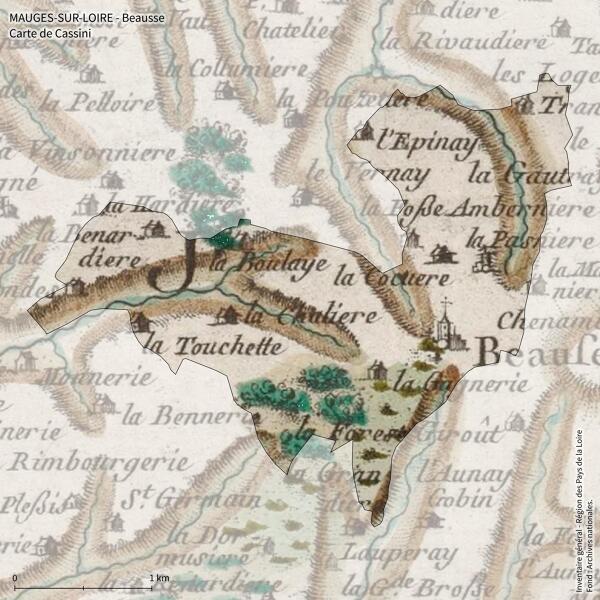

La paroisse fut vraisemblablement constituée dans le courant du XIIe siècle au cœur d'un territoire boisé. La chapelle Saint-Jacques de Beausse apparaît dans une bulle du pape Eugène III du 15 avril 1146 comme faisant partie des possessions de l'abbaye de Saint-Florent, ainsi que dans la bulle du pape Urbain III du 28 décembre 1186, mais elle n'apparaît pas dans la première liste des églises du territoire exempt de Saint-Florent-le-Vieil du 1er février 1143. D'après Célestin Port, la paroisse primitive semble avoir été située au lieu-dit Saint-Germain sur la commune de Botz-en-Mauges.

Principal seigneur de la paroisse, le desservant de la paroisse de Beausse prenait le titre de prieur-curé et jouissait de plusieurs privilèges féodaux. Le censif de 1485 en énumère les revenus en blé, argent, avoines, chapons et moutons. Le prieur de Beausse possédait également sept bordages autour du bourg, la moitié du "Bois de Beausse", le moulin Moreau à Botz-en-Mauges, divers prés, vignes et rentes ainsi que les droits d'étalage aux fêtes de Saint-Marc, Saint-Jacques et Saint-Christophe. Bien qu’une partie des biens ecclésiastiques eurent été vendus en 1569-1579, la cure valait encore 500 livres au début du XVIIIe siècle. En 1784, le fief de Beausse fut arrenté par le prieur-curé Mathurin Allard à Antoine-Joseph-Eulalie de Beaumont, comte d'Autichamp, seigneur de Monmoutier. Il comptait alors, outre la maison presbytérale, la métairie de la Gagnerie, les bordages de la Jacquellière, de la Retiverie, de la Rossignolerie, de Guyonneau, de Gauteron, d'Avril et de l'Humeau, tous situés dans la paroisse de Beausse, le moulin Moreau à Botz-en-Mauges et le moulin Cocu au Mesnil-en-Vallée. Le Bois-de-Beausse, taillis d'environ 18 hectares, ancienne dépendance du prieuré, fut défriché à partir de 1827.

Outre le prieuré-cure de Beausse, trois autres seigneuries existaient sur le territoire. Celle de Trans (Tredentum, vers 1050, Cartulaire du Ronceray), avec maison noble, chapelle et closerie (actuellement disparus) relevait en partie de la seigneurie de la Forêt à la Pommeraye. Elle comprenait les métairies de la Rivaudière, du Bois-Coupeau et de la Gaurionnière. La seconde, la seigneurie de l'Épinay, relevait de Saint-Florent et appartenait en 1399 à Guillaume de Tilliers. Le moulin à eau de l'Épinay, situé sur le ruisseau du Veillon (seul moulin à eau repéré sur la commune), en dépendait. Enfin, la seigneurie de la Chaslière, dépendante de la Houssaye à Saint-Laurent-du-Mottay, appartenait à Jean de Gabory en 1539.

Durant l'Ancien Régime, Beausse dépendait de l’élection et de la subdélégation d'Angers, du grenier à sel de Saint-Florent-le-Vieil et faisait partie en 1788 du district de Beaupréau. Pauvre, la paroisse comptait d'après Andrew un taux d'alphabétisation relativement bas (10,5 à 11 % des habitants savent signer). Célestin Port signale "un pays chargé de pauvres, mendiant sans trouver secours et réunis au village dans des huttes en terre jaune, avec une basse porte et une étroite fenêtre, comme il s'en voit encore dans le quartier dit Le Couvent". Les cahiers de doléance signalent que la terre est froide et ingrate et présente beaucoup de fougères. La moitié seulement du sol produit du seigle et il y a peu de prairies. La plupart des paysans élèvent des bestiaux vendus à Beaupréau.

En dépit des conditions de vie difficiles, la population de Beausse ne cesse cependant de croître durant les XVIIIe et XIXe siècles. De 35 feux représentant 150 à 175 habitants en 1718, elle passe à 442 habitants en 1821 et à 558 habitants en 1876. En 1874, Célestin Port signale 25 lieux-dits sur la commune dont le plus important, la Benardière, compte 5 ménages. En 1866, sur 534 habitants, 293 résident dans le bourg (74 maisons, 80 ménages). La population se fixe ensuite autour de 400 à 450 habitants au tournant du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. En 2013, Beausse comptait 395 habitants.

Durant le XXe siècle, Beausse demeure une commune essentiellement tournée vers l'agriculture. On y pratique la culture de céréales, principalement du blé, un peu de tabac (1 ha) et l'élevage en engraissant des bêtes. Au début des années 1980, la commune compte une trentaine d'exploitations agricoles. Le lait est ramassé par la CANA d'Ancenis et Maugeais de Saint-Pierre-Montlimart. La proto-industrie textile (une dizaine de tisserands) semble avoir disparu au milieu du siècle, remplacée par une fabrique de chaussures (Pasquier Frères et Cie), annexe de l'usine de Saint-Macaire-en-Mauges dans les années 1920. Cet atelier a fermé en 1959.

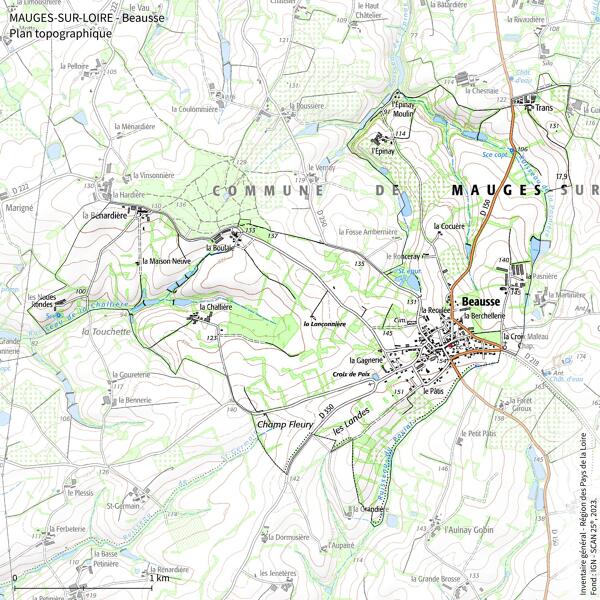

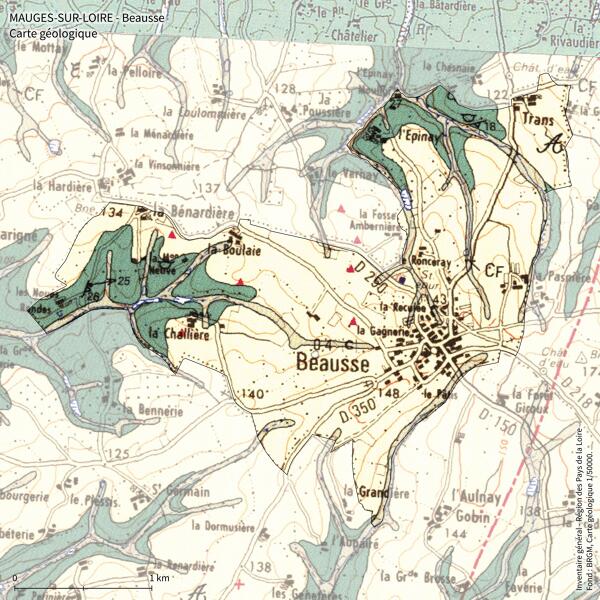

D'une superficie de 536 hectares, Beausse est la plus petite commune déléguée de la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire. Située dans une région vallonnée, innervée de nombreux petits ruisseaux, affluents de la Loire et de l'Èvre, le territoire communal est bordé par les communes du Mesnil et de Saint-LAurent-du-Mottay, au nord, de Saint-Florent-le-Vieil et de Botz à l'ouest, de Chaudron et de Saint-Quentin, au sud, et de la Pommeraye, à l'est.

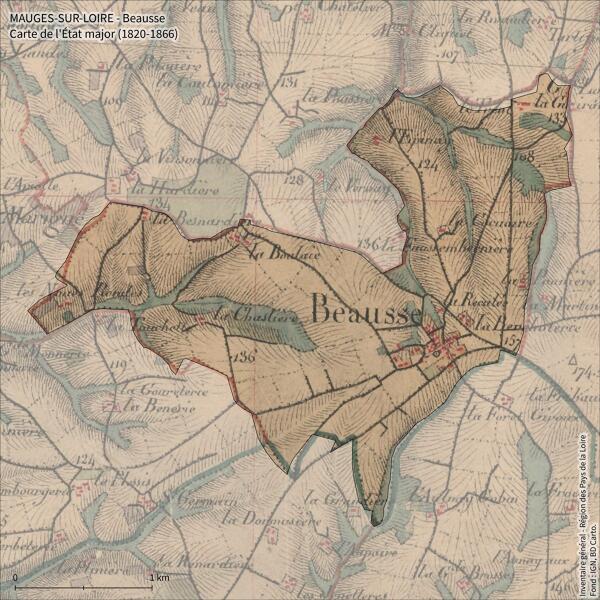

Essentiellement agricole, le territoire de la commune est constitué de 402 ha de terre, 1 ha de vignes, 16 ha de vergers, 6 ha de jardins et de pépinières, 20 ha de bois et 2 ha d'eaux. Le cadastre de 1827 indique 34 hectares de bois, réduits de moitié par le défrichement du Bois de Beausse (17,72 ha en 1874). Ce domaine, situé au sud-ouest de la commune, appartenait autrefois à la cure.

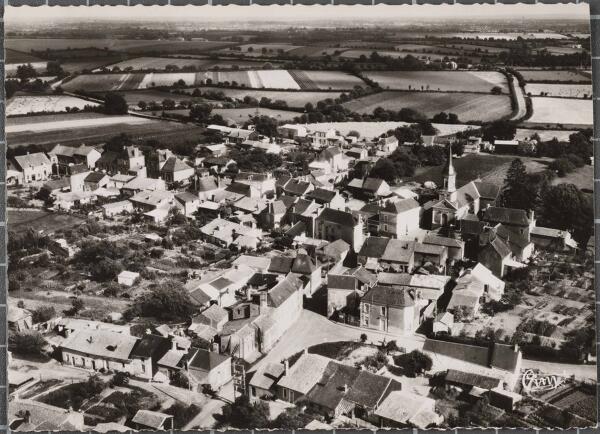

Le territoire de la commune, aux reliefs marqués, est caractérisé par des terres bordées de haies et des vestiges de zones boisées. Le parcellaire radio-concentrique, particulièrement bien observable sur les vues aériennes des années 1950-1960 (avant le remembrement) à l'ouest du bourg, témoigne des défrichements vraisemblablement opérés au Moyen Âge central à partir de ce dernier.

Le territoire de Beausse est traversé par de nombreux ruisseaux, affluents de la Loire et de l'Èvre. Y naissent notamment les ruisseaux de la Touchette ou de la Challière, de la Fosse-Ambrenière et de la Cocuère. La commune est par ailleurs traversée par le ruisseau de Trans (environ 1 km) qui réunit les deux précédents au moulin de l'Épinay.

À l'écart des grandes voies de communication, le bourg se trouve au croisement de plusieurs routes secondaires allant à Saint-Laurent-du-Mottay, au Mesnil-en-Vallée, à la Pommeraye, à Bourgneuf-en-Mauges mais aussi à Chaudron-en-Mauges et à Saint-Quentin-en-Mauges. Les trois quarts des habitations sont concentrés dans le bourg. En dehors de l'agglomération, l'habitat est majoritairement regroupé en écarts.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) IGN

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) BRGM

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) BnF

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) IGN

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) IGN

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de Maine-et-Loire - Conservation départementale du patrimoine

Documents d'archives

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; H 2070. Papier censif. "S'ensuit la déclaration des rentes, censifz, revenues du prieuré Sainct Jacques de Beausse tant en blef, argent, aveines, chappons, moutons, commes toutes aultres choses, rendue par frère Nicolle Faucher", 1485.

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; H 2071. Pièces diverses touchant au prieuré Saint-Jacques de Beausse (1380-1784).

-

Archives départementales de Maine-et-Loire ; 2 O 328 (côte provisoire). Beausse. Église et presbytère (1808-1919).

-

Archives municipales de Beausse ; 1 F 2. Recensement : listes nominatives, tableaux récapitulatifs (1842-2015).

Bibliographie

-

ANDREWS, R.-H. Les paysans des Mauges au XVIIIe siècle. Étude sur la vie rurale dans une région de l'Anjou. Tours : Arrault et Cie, 1935.

-

GABORY, Olivier, BRAGUIER, ALain, COLLIN, Guy. L'histoire des Mauges avant l'histoire. Préhistoire - Protohistoire (Maine-et-Loire), Beaupréau-en-Mauges, 2022.

p. 26-27 -

MICHEL, François, ANGLIVIEL, Béatrice, LACLAVERE, Georges, et al. Atlas historique français : le territoire de la France et de quelques pays voisins. Anjou. Paris : Institut géographique national, 1973. 2 vol.

-

PORT, Célestin. Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, 3 vol., Paris-Angers, 1874-1878 ; réédition, mise à jour et augmentée (coll.), 4 vol., Angers : 1965-1989 ; supplément (Sarazin, André), 2 vol. Angers : 2004.

-

PROVOST, Michel. Le Maine-et-Loire. Carte archéologique de la Gaule. Paris : Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1988.

-

VÉRON, Teddy. L'intégration des Mauges à l'Anjou au XIe siècle. Limoges : Pulim, 2007, publication du mémoire de maîtrise en Histoire médiévale à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers (2002), 1 volume, 403 p.

p. 155, 159 n. 34, 160 n. 38

Documents figurés

-

Extrait de la carte de Cassini en couleur (feuilles gravées et aquarellées), issue de l'exemplaire dit de "Marie-Antoinette", XVIIIe siècle. (Bibliothèque nationale de France).

-

Carte géologique, éch. 1/50 000e. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).

-

Carte IGN, éch. 1/25 000e. (Institut national de l'information géographique et forestière).

-

Photographies aériennes de la France de 1950 à 1965. (Institut national de l'Information Géographique et Forestière).

-

Carte de l’état-major (1820-1866). (Institut national de l'information géographique et forestière).

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2018-2022)

Chercheur auprès du Conseil départemental de Maine-et-Loire.

Chargée d'études commune de Mauges-sur-Loire (2018-2022)