Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.

- inventaire topographique, Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

-

Commune

Marans

-

Lieu-dit

Rouillebouc

-

Adresse

rue de la Rive gauche de la Sèvre Niortaise

-

Cadastre

2016

ZK

-

Commune

L'Île-d'Elle

-

Lieu-dit

Passage (le)

-

Cadastre

2017

AH

-

Dénominationspasserelle

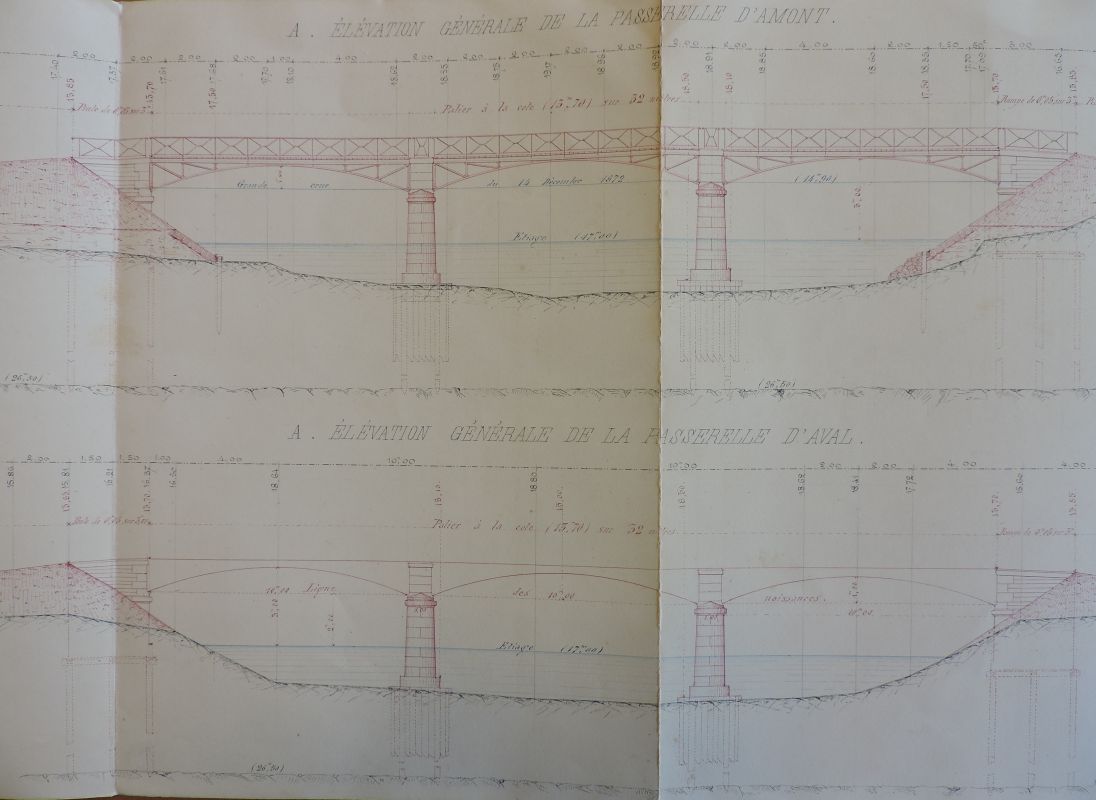

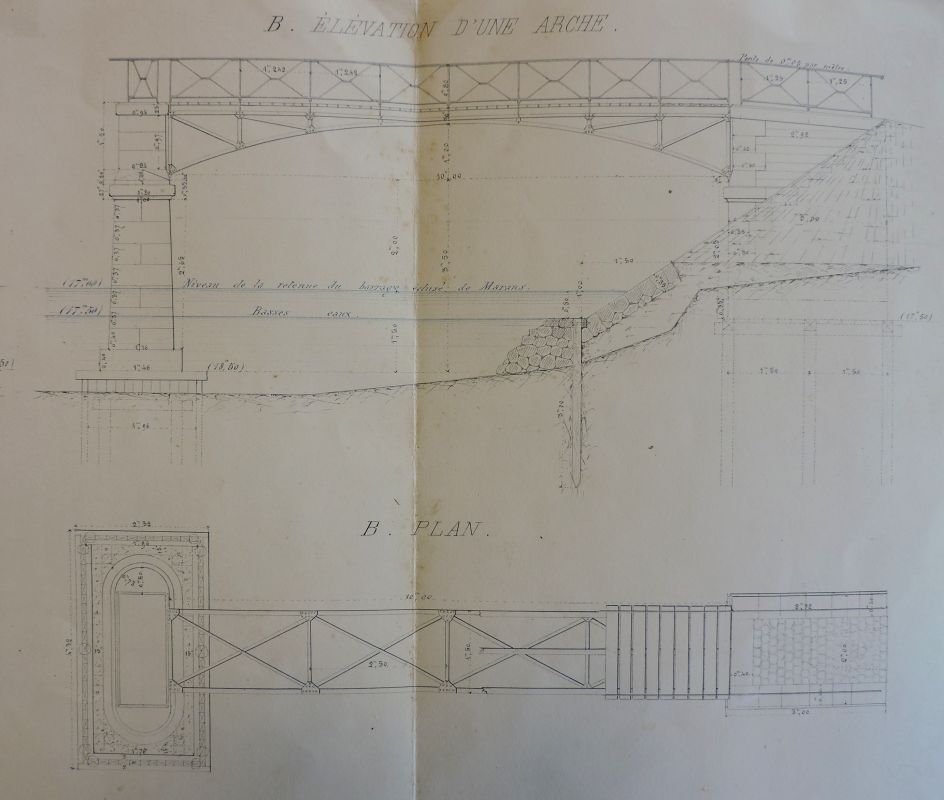

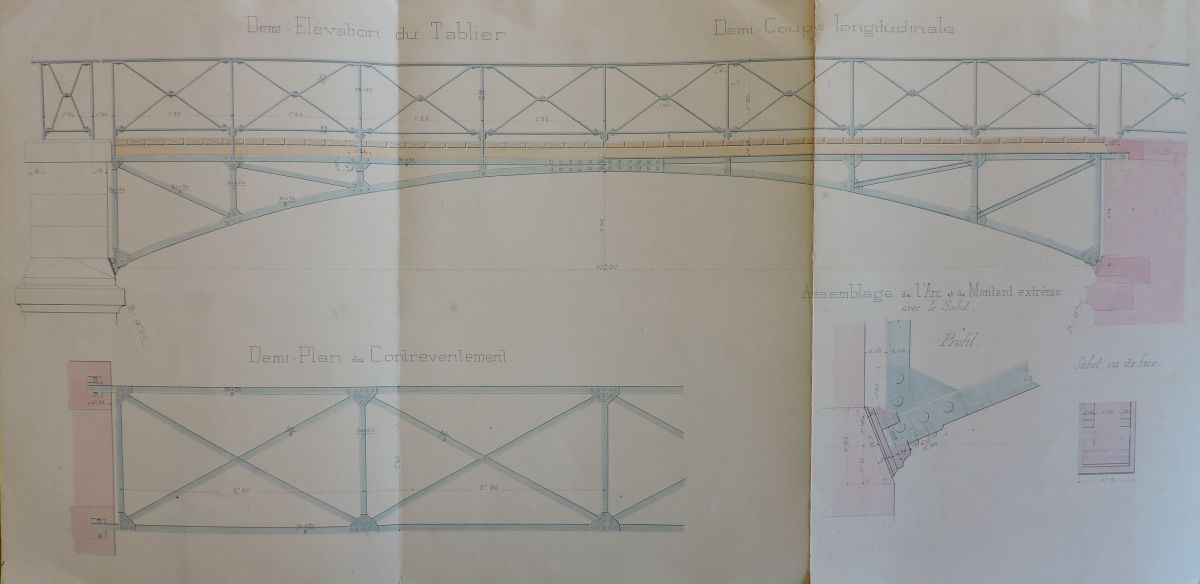

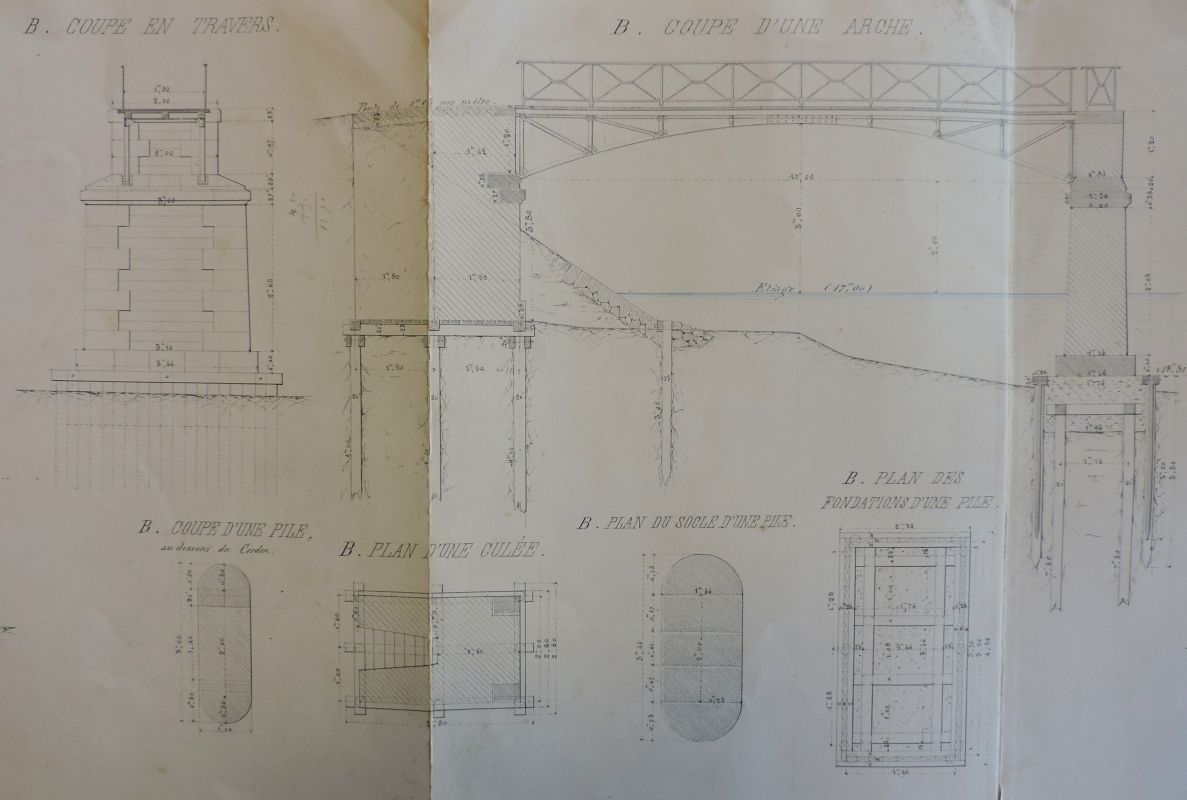

Le creusement du canal de Pomère en 1839 puis ses élargissements successifs facilitent la navigation, d'où la nécessité de bénéficier de chemins et passerelles de halage sur ses rives. Un plan de la tête aval du canal en 1870 montre qu'un bateau à chaîne permet alors de franchir la Vieille Sèvre à Rouillebouc, mais ce système est peu pratique. Le projet de passerelle à construire à chacune des deux extrémités du canal de Pomère (à Rouillebouc, entre L'Île-d'Elle et Marans, et à la Choletière, entre Saint-Jean-de-Liversay et L'Île-d'Elle) est présenté le 10 juillet 1873 par l'ingénieur ordinaire des Ponts et chaussées Espitallier, et approuvé le 11 novembre suivant. Les travaux, menés en régie par les Ponts et chaussées, ont lieu en 1875-1876 : les batardeaux pour la première passerelle sont construits en avril 1875, ceux de la seconde passerelle en août 1876. La partie métallique et la charpente des tabliers sont fournies par Alfred Cayer, serrurier à Niort ; la maçonnerie et la charpente des fondations sont réalisées par Alexis Boutin, de Taugon. Les travaux sont réceptionnés le 31 décembre 1877.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1875, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Espitallier Eugèneingénieur attribution par sourceEspitallier EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur des Ponts et Chaussées dans la seconde moitié du 19e siècle.

-

Auteur :

Longue de 43 mètres, la passerelle enjambe le lit de la Vieille Sèvre Niortaise, permettant la continuité du chemin de halage qui longe la rive gauche du canal de Pomère puis de la Sèvre Niortaise. Le tablier, en bois goudronné, possède un garde-corps métallique. L'ensemble repose sur deux culées et quatre piles en pierre de taille, reliées par une charpente en métal. Deux rampes prolongent la passerelle sur les deux rives.

-

Murs

- calcaire pierre de taille

- métal

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Documents d'archives

-

Archives départementales des Deux-Sèvres. 3 S 489. 1873-1877 : construction de deux passerelles de halage aux extrémités du canal de Pomère.

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.