Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.

- inventaire topographique, Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

-

Commune

Vix

-

Lieu-dit

Bonde des Jourdain (la)

-

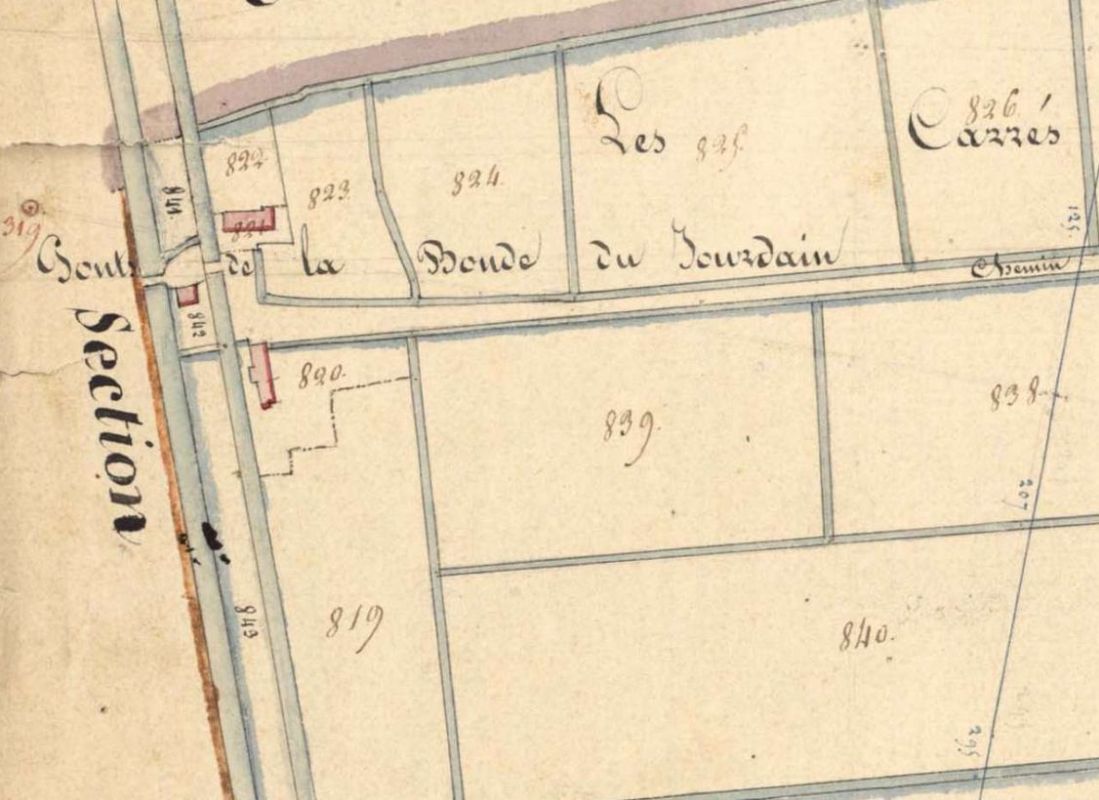

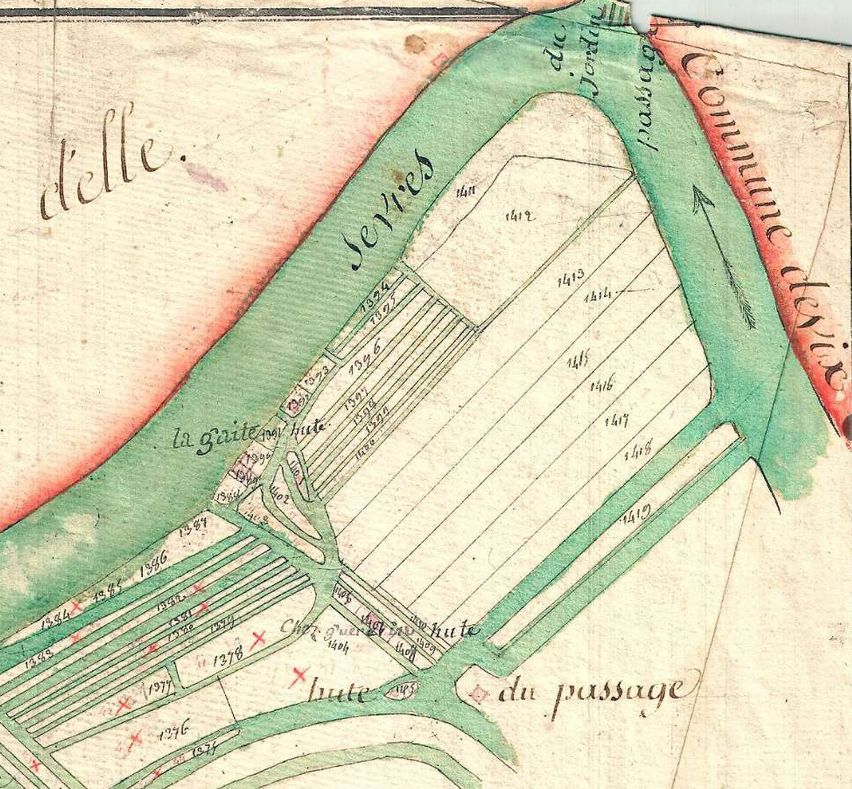

Cadastre

1836

G et K

;

2019

OG et ZA

-

Dénominationsbac

Le site de la Bonde des Jourdain a été, depuis l'Antiquité et jusqu'au début du 20e siècle, un point de passage privilégié d'une rive à l'autre de la Sèvre Niortaise. Une voie romaine, appelée "chemin de Charlemagne", passait à proximité, à l'ouest ; les vestiges (moellons épars) en sont visibles dans les champs, d'autres (grosses pierres de taille posées sur un lit de madriers en bois) ont été mis au jour lors de prospections ou de travaux agricoles. Dans les années 1950-1960, des pieux en bois ont été retirés du lit de la Sèvre Niortaise, au sud-ouest de la Bonde des Jourdain, à l'occasion de travaux de curage du fleuve. Un morceau de pieu, non datable (Moyen Âge ?), a également été relevé dans le canal de Vix, à quelques dizaines de mètres à l'ouest des ponts actuels, lors de travaux d'entretien réalisés en février 2019.

Vraisemblablement abandonné au début du Moyen Âge, cet itinéraire a été remplacé par un passage, plus ou moins aisé, à travers les marais. A partir du 17e siècle et de la construction des digues de part et d'autre de la Sèvre Niortaise, ce passage s'est effectué d'une digue à l'autre, entre la Bonde des Jourdain, à Vix, rive droite, et la Marnérie, à Saint-Jean-de-Liversay, rive gauche. La gestion du passage, tout comme la surveillance de la vanne ou bonde à laquelle elle a donné son nom, était confiée à partir du début du 18e siècle au moins à la famille Jourdain, dont le premier membre connu est Jean Jourdain (1660-1743), pêcheur, marié à Françoise Mimaud (1671-1749). Au début du 19e siècle, un de leurs descendants, Louis Jourdain (1774-1818), marié à Marie Bouet puis à Marie-Anne Morin, et qui demeure dans la petite hutte sur la Grande levée, est pêcheur mais aussi passagier de la Bonde, c'est-à-dire gérant du passage.

Ce passage, qui n'est plus utilisé que par les riverains et habitants des environs, est repris en mains en 1823 par l'Etat qui en fixe les tarifs à acquitter pour pouvoir l'emprunter, et en afferme la gestion. Les membres de la famille Jourdain et alliés continuent à se succéder dans cette mission désormais plus officielle. En 1830, le passagier s'engage à construire un nouveau bac et à l'entretenir à ses frais, à condition qu'aucun loyer ne lui soit demandé et que toutes les recettes du passage lui soient versées pendant quinze ans. Au milieu du 19e siècle encore, le passage de la Bonde des Jourdain est très utilisé par ceux qui veulent aller d'une rive à l'autre de la Sèvre Niortaise, au point qu'en 1852, lorsque la Société des marais de Taugon envisage de placer des barrières sur sa digue de Thairé-le-Fagnoux, là où débouche le passage, les habitants de plusieurs communes du Bocage vendéen, utilisant le passage pour aller vendre leurs bestiaux en Charente-Inférieure, protestent par voie de pétition auprès du maire de Saint-Jean-de-Liversay. Un nouveau tarif de passage est adopté par arrêté ministériel le 24 décembre 1853.

A la fin du 19e siècle, alors que les communications par voie terrestre entre la Vendée et la Charente-Inférieure s'améliorent avec la construction du pont du Sablon, entre Maillé et Taugon, et que, côté Saint-Jean-de-Liversay, les fermes et hameaux auxquels le bac aboutit son difficilement reliés par voie de terre, le passage de la Bonde des Jourdain est de moins en moins fréquenté. En 1888, il est toutefois de nouveau affermé à Auguste Bourgoin, demeurant sur place, mais lors du renouvellement du bail en 1900, aucun candidat ne se présente. Le bac est confié de 1907 à 1912 à Eugène Bourgoin, dernier gérant du passage dont la suppression est finalement décidée en 1913.

-

Période(s)

- Principale : Antiquité, Moyen Age, Temps modernes, 19e siècle

Le passage par bac, dont toutes les installations ont aujourd'hui disparu, prenait naissance, sur la rive droite de la Sèvre Niortaise, au lieu-dit la Bonde des Jourdain, là où l'un des méandres de la Sèvre, avant le creusement du canal de redressement de la Carpe, se rapproche le plus de la digue ou Grande levée de Vix et des marais desséchés. Comme aujourd'hui, deux ponts permettaient d'accéder à la Grande levée de Vix et, là, d'embarquer sur un bac pour traverser la Sèvre. Des vestiges de quai empierré subsistent sur le flanc sud de la digue. Remontant la Sèvre sur quelques dizaines de mètres, on aboutissait à un cours d'eau qui traversait les marais (aujourd'hui île) de la Carpe et permettait de rejoindre la digue des marais de Taugon au niveau de la ferme de la Marnérie. De là, on suivait la digue à pied jusqu'au village de Thairé-le-Fagnoux.

-

Couvrements

-

État de conservationdésaffecté, détruit

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Conseil départemental de Charente-Maritime

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

Documents d'archives

-

Archives départementales de la Charente-Maritime, 31 ETP, carton 7, dossier B, pièce 17. 1852, 10 avril : pétition des habitants de Pouzauges, La Flocelière, Saint-Michel-Mont-Mercure, Saint-Malo-du-Bois, Le Boupère, Les Epesses et Réaumur auprès du conseil municipal de Saint-Jean-de-Liversay.

-

Archives départementales des Deux-Sèvres, 3 S 633. 1865-1907 : adjudication et mises en ferme des passages par bac du Sablon, de la Bonde des Jourdain et du Roseau du Rouleau.

-

Archives départementales de la Vendée, S 1079. 1895-1913 : gestion et suppression du passage par bac de la Bonde des Jourdain.

-

Archives départementales de la Vendée, S 852. 1877-1899 : gestion des passages par bac de la Bonde des Jourdain et du Roseau du Rouleau.

Bibliographie

-

GAUTIER, M.-A., Statistique du département de la Charente-Inférieure. La Rochelle, 1839.

p. 183 -

SIMONNEAU, abbé Augustin. "Le chemin de Charlemagne à L'Île-d'Elle", Revue poitevine et saintongeaise, n° 33, 1887, p. 276-277.

-

SUIRE, Yannis. L'histoire de l'environnement dans le Marais poitevin, seconde moitié du XVIe siècle - début du XXe siècle. Thèse d'Ecole nationale des Chartes, 2002.

p. 906-907 et 997

Documents figurés

-

Archives départementales de la Charente-Maritime, 3 P 5079. 1811 : plan cadastral de Saint-Jean-de-Liversay.

-

Plan cadastral de Vix, 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 3 P 303).

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.