Photographe.

- inventaire topographique

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Guérande - Guérande

-

Commune

Guérande

-

Lieu-dit

-

Dénominationsmarais salant

-

Parties constituantes non étudiéessaline, magasin industriel, bassin de décantation, digue

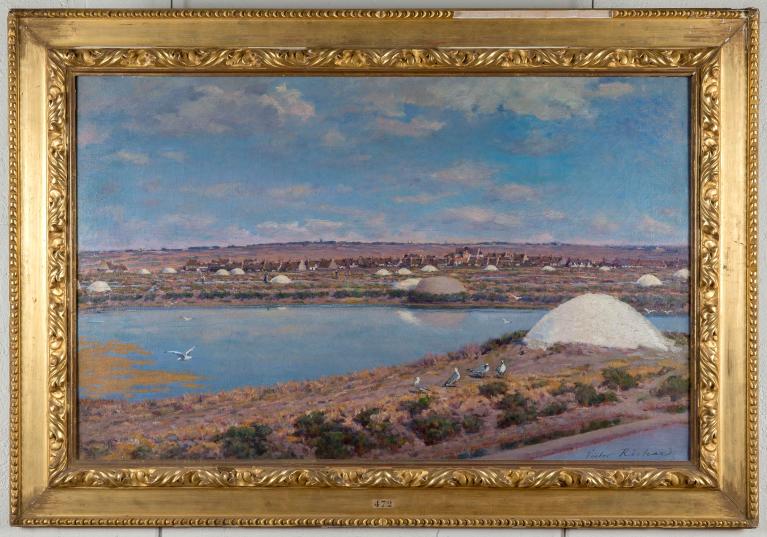

Un élément remarquable du pays guérandais est la succession rapide, sur une courte distance, de milieux différenciés dont l’exploitation permet des ressources diversifiées. Le littoral et ses sites portuaires suscitent la pêche, la navigation, le commerce maritime, la construction et les réparations navales, sans exclure l’agriculture. En arrière, dans la zone basse intérieure, les schorres, espaces plats au sol imperméable d’argile mêlée d’un peu de sable, accessibles aux plus hautes mers et vidangés à marée basse, ont été aménagés en marais salants. La faiblesse pluviométrique estivale, la durée de l’ensoleillement et la présence de vents réguliers, qui permettent à l’eau de s’évaporer et au sel de cristalliser, autorisent une méthode solaire de production du sel. Commencé peut-être dès l’Antiquité tardive, l’aménagement, qui a été progressif et parfois en partie remis en cause par des périodes de crise, a fait surgir un paysage culturel remarquable, modelé par une économie de l’eau qui en a fait un territoire « manufacturier » – c’est-à-dire aménagé pour obtenir une production optimale en utilisant des savoir-faire permettant une productivité maximale – dont l’architecture est de terre.

Cette technique solaire n’est guère opérationnelle plus au nord. Aussi ces marais salants ont-ils une situation privilégiée : pour les Européens demeurant plus au nord, ils sont les plus proches. Or, jusqu’au XIXe siècle la demande en sel est forte – en l’absence de procédés frigorifiques, le sel est le moyen essentiel de conservation des aliments –, ce qui en fait un objet important du commerce international. En réponse à cette demande, dès le Moyen Âge central le marais salant atteint un premier maximum d’extension. C’est là un choix des hommes. Ceux-ci optent pour des productions commerciales et, sur les schorres, pour une véritable monoculture du sel, ce qui, faute de place, se fait au détriment du secteur vivrier et des moulins à eau. Il est alors nécessaire de se tourner vers la mer pour rapporter des céréales, échangées contre du sel dans le cadre d’un système connu sous le nom de « troque ». Aussi le milieu, ses atouts et ses contraintes, et les choix des hommes contribuent-ils à expliquer l’existence d’une flotte « guérandaise », en fait largement croisicaise, caractéristique remarquable qui distingue le pays guérandais de la région de la baie de Bourgneuf, autre zone essentielle de production salicole.

Du sel ignigène à la création des marais salants

D’aucuns voient dans le nom de la ville de Guérande en vieux breton, Uuenran – en français littéral : parcelle blanche –, attesté en 857, une référence aux blancs cristaux des marais salants. Si rien n’est moins certain, il reste que l’extraction du sel marin s’enracine dans un passé plusieurs fois séculaire et même millénaire. Elle interroge sur les origines des salines solaires, emblèmes identitaires de la région. Tirant parti du jeu des marées, de l’ensoleillement, de la faiblesse des pluies et de la régularité des vents, l’évaporation de l’eau de mer et sa concentration progressive en saumure s’y opèrent dans une suite de bassins creusés dans l’argile de l’estran. Le temps, les éléments et le travail de l’homme aidant, la cristallisation du sel survient dans des cristallisoirs, ou œillets, disposés au cœur d’une saline.

Avant que l’archéologie ne devienne discipline scientifique, des érudits avaient pressenti qu’il n’en a pas été ainsi en tout temps et en tout lieu. Dès 1902, un lien entre l’industrie du sel et les amas de terre cuite, désignés depuis les « antiquaires » du XVIIIe siècle sous le nom de « briquetages », était établi par Henri Quilgars, membre d’une influente famille de propriétaires de marais salants. Mais la compréhension des processus qui sont à l’origine des dépôts est acquise au tournant des années 1960 et 1970. Ces décennies et la suivante voient la multiplication des découvertes de briquetages et d’artefacts caractéristiques. Des fouilles raisonnées y reconnaissent des fourneaux à sel et leurs accessoires. La variété des formes permet d’en dresser une typologie régionale et d’asseoir la chronologie des dispositifs techniques entre le Bronze final, 800 avant J.-C., et plus ou moins la fin de l’âge du Fer. Au vu des témoignages historiques et d’études ethnoarchéologiques conduites sur plusieurs continents, la production protohistorique du sel est envisagée comme le résultat d’une chaîne opératoire complexe associant, au lavage de sable, de terre ou de vase salés, la concentration d’une saumure par évaporation artificielle, jusqu’à cristallisation. Moyennant un conditionnement dans des récipients calibrés, le sel pouvait, sous forme de pains normalisés, circuler à travers des réseaux d’échange étendus et être troqué.

Au milieu des années 1980, d’autres archéologues proposent de reculer la naissance de cette production salicole au Néolithique. Croisant approche comparative et analyse des paléo-environnements, ils identifient comme des poêles à sel primitives des céramiques circulaires peu profondes, à fond plat et à bord subvertical, façonnées dans des argiles associant divers végétaux des écosystèmes littoraux et dunaires. On en rencontre des tessons dans les anciennes zones d’estran et de lagune abritées de la façade atlantique du Sud-Bretagne au sud de la péninsule Ibérique en passant par les marais de l’ancien golfe du Centre-Ouest français. Lorsqu’elles furent découvertes, ces céramiques n’entraient dans aucune typologie fonctionnelle établie : il en a été conclu que l’exploitation des ressources des rivages marins, du sel en particulier, avait déterminé leur forme. La valorisation des gisements de sel fossile, des sources salées continentales, de la Méditerranée et de l’Adriatique et des mers aux confins de l’Eurasie exploitées de façon analogue aux anciens golfes atlantiques avait permis aux élites néolithiques de se distinguer et d’inscrire les symboles de leur pouvoir dans les territoires. Leviers de l’évolution de l’humanité, l’exploitation et la commercialisation du sel auraient été d’entrée au cœur des inégalités au sein des sociétés. C’est à la lumière de ces conclusions qu’est désormais relue l’architecture mégalithique du Morbihan des pourtours de la Brière et de la baie de Bourgneuf. Les stèles qui en bornaient les limites terrestres et les tumulus qui accumulaient richesses et biens de prestige sont des signes de différenciation sociale des maîtres d’œuvre.

Composantes du patrimoine archéologique guérandais, le tertre funéraire du Brétineau et le site de Sandun prennent place dans ce schéma interprétatif. Le premier est un monument mégalithique de 80 mètres de long et 162 mètres de périmètre, délimité par un alignement de blocs de granite de 1,60 à 2,30 mètres de haut. Le second, daté de 4500 avant J.-C., constitue le plus ancien témoin du premier âge du Sel en territoire guérandais. À proximité de modestes cabanes, il a révélé des fosses circulaires jumelées à bords abrupts, tapissées de pierres enduites d’argile. Datées du Néolithique par Serge Cassen, regardées comme des fosses-silos, elles ont été réinterprétées comme des réceptacles étanches au filtrat de terres salées. En l’absence des tessons de godets néolithiques attendus, la découverte, dans une fosse doublée d’une couche d’argile non rubéfiée, de « piliers en trompette », supports caractéristiques des fourneaux à sel du premier âge du Fer régional, démontre la continuité d’une production de sel dans ce lieu entre le Néolithique et l’âge du Fer et selon les mêmes modalités techniques ignifères. Aux confins du Centre-Ouest atlantique, les amas de fragments de vases tronconiques et de plats à saumure typiques, reconnus dans l’enceinte de Champ-Durand en Nieul-sur-l’Autise, en Vendée, sont venus renforcer l’hypothèse d’une exploitation et d’une diffusion de pains de sel moulés au Néolithique récent. L’analyse chimique des récipients au rebord caractéristique a mis en évidence des teneurs en chlore très supérieures à celles des céramiques d’usage domestique des mêmes stratigraphies. Quant aux pains de sel, les fragments de récipients qui ont voyagé loin des aires de production incrustés aux salignons en assurent la traçabilité : Champ-Durand n’abritait pas de four contemporain des céramiques, mais à la Sauzaie une fosse circulaire rubéfiée de 1 mètre de diamètre, contenant des fragments de clayonnage supportés par une armature de bois, en prouve l’usage au Néolithique dans le marais de Rochefort. Partant, le modèle est étendu aux sites de l’ancien golfe maritime de la Brière.

La production ignifère de l’âge du Bronze, de 2200 à 800 avant l’ère commune, n’est pas documentée sur le territoire de Guérande. En revanche, celle de l’âge du Fer y est connue par les traces éparses d’éléments de briquetages inventoriés à Bréhadour et Beaulieu, Clis, le Haut-Bissin et Trébissin, Kerbiniou, Kerhaut, Kerné, au Parc-Savari, au Petit-Poissevin, à Villejames et Sandun. Connectée la plupart du temps à un habitat ancien ou un petit foyer artisanal, elle témoigne du développement de l’exploitation du sel, fruit d’un foisonnant processus expérimental observé sur les rivages atlantiques, entre la pointe du Raz et l’estuaire de la Dordogne, et sur les littoraux de la Manche.

Les briquetages de Guérande relèvent de deux grands types d’assemblages techniques, intelligibles à la lumière du mobilier découvert sur des sites proches, comme ceux des Morélaines en Escoublac, de l’Île-de-Brambel et de Port-Nabé en Piriac, ou géographiquement plus éloignés : Saint-Père-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, Brétignolles-sur-Mer ou Pénestin. Les fours les plus anciens se présentent sous la forme de fosses hémisphériques, de 1 mètre à 1,20 mètre de diamètre, couvertes d’un plateau de pierres plates fichées dans les parois et soutenues par des piliers cylindriques de terre cuite à base évasée, en forme de trompette. La terrasse de lauzes est destinée à recevoir les godets de saumure ou de pâte de sel chauffée par un feu entretenu sous la pierre. Les sites du coteau guérandais n’ont pas révélé de fours ni de mobilier en connexion mais les fragments de « piliers en trompette » ou de formes plus variées – inventoriés à Trébissin, à Kerhaut, à l’Île-de-la-Masse en Kerné, à Sandun, à Villejames et au Parc-Savari – mis en corrélation avec la présence de tessons de godets, de boulettes de calage en argile et de fosses à saumure repérées à Villejames ou d’une fosse de décantation vue au Parc-Savari, ne laissent planer aucun doute sur leur existence. La position de ces ateliers de bouilleurs de sel est singulière et surprend de prime abord. Perchés sur le coteau, ils sont aussi à distance notable des ressources du rivage marin : 3 kilomètres dans le cas du Parc-Savari. L’éloignement de la mer obligeait au transport de la saumure jusqu’aux ateliers de préparation des pains de sel. La logique d’implantation de ces sauneries présente des analogies avec les ateliers des falaises de Piriac, de Pénestin dans le Morbihan, et du pays de Retz en Loire-Atlantique. Là aussi, on a privilégié la proximité de petites agglomérations de hauteur ou de points d’eau douce à l’intérieur des terres, plutôt que le voisinage de la mer. Il s’agit d’une disposition commune aux sites à sel laténiens reconnus de la Flandre française au sud de la péninsule Ibérique. Pour étonnantes que soient ces occupations, elles n’en obéissent pas moins à des choix stratégiques. Elles ont été conditionnées par les facilités d’accès aux ressources du milieu – gisement d’argile, nature et étendue du couvert végétal –, la gestion raisonnée des matériaux, du combustible en particulier, et la présence de l’eau douce nécessaire à la lixiviation de la matière salée. À ces déterminismes s’ajoute la possibilité d’insérer la production dans un tissu plus large d’activités, commerciales, artisanales et agricoles.

Le site de Bréhadour, dans une certaine mesure celui de Villejames, potentiellement celui du Haut-Bissin, et surtout ceux de Clis, ont révélé un type de four et de matériel associé caractéristique des sauneries de la fin de l’âge du Fer. Sur une vaste aire technoculturelle sud armoricaine qui s’étend de la pointe de Penmarc'h, dans le Finistère, au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, les fours ont été établis sur une fosse rectangulaire, profonde de 0,40 à 0,60 mètre, large de 1,20 à 1,50 mètre et longue de 2,30 à 3,60 mètres. Consolidée par des parements de pierre et d’argile, dotée d’une bouche à feu délimitée par un alandier de pierre, la fosse est couverte d’un treillis d’argile, délimitant entre cent et cent trente alvéoles, support à des fournées de récipients en forme de petites auges évasées normalisées. Des fragments de récipients à parois très fines, ainsi que de petits tortillons d’argile cuite caractéristiques de ces dispositifs ont été recueillis de manière éparse à Bréhadour. Les vestiges du petit four de Villejames étaient encadrés de trous de poteaux destinés à soutenir un auvent. La datation de l’aire de travail, rapportée à La Tène finale, souligne la permanence de la production artisanale du sel sur le replat du coteau depuis le IVe siècle avant notre ère. En revanche, les structures des abords du village de Clis et de Drézeux reflètent une évolution vers une production salicole de masse, rendue possible par la mise en œuvre des fours à grilles et à augets. Le développement de ces dispositifs coïncide avec la croissance des besoins des agriculteurs, des éleveurs et des salaisonniers, qui va de pair avec l’ouverture et l’intensification des échanges commerciaux : d’abord fluviaux et terrestres, ces derniers s’élargissent au domaine maritime avec un monde romain en pleine expansion atlantique, notamment à partir de la Bétique.

Ainsi, entre la fin de l’âge du Fer et les premières décennies de l’ère actuelle, les activités saunières se concentrent et se fixent sur les confins de la lagune maritime au pied du sillon de Guérande. Au voisinage et au sud de Clis, les restes rubéfiés d’un alandier de four à augets, en place dans un talus de la saline Douceille, et une batterie de trois fours à grilles, éventrée en 1990 à la jonction des argiles flandriennes et du dépôt de pente du coteau, témoignent de l’importance de l’activité des bouilleurs de sel. Les agencements et les fonds de pots gaulois, associés à des milliers de tessons d’augets et de tortillons, relèvent d’un complexe industriel plus vaste, aussi perturbé, hélas, que mal documenté. Il devait s’étendre du hameau des Maisons-Brûlées à celui de Kerignon. Le creusement des salines médiévales en a amoncelé les vestiges sous la forme de buttes ; en 1872, ces déblais ont servi à terrasser la voirie départementale bordant le marais. En 2013, des travaux de curage en bordure du village de Mouzac ont également mis au jour des fragments d’augets et de tortillons qui permettent d’envisager l’existence d’un autre centre saunier, plus modeste ou plus éphémère que celui de Clis.

Il est certain qu’une partie des dispositifs sauniers demeure masquée par les sédiments charriés par la transgression marine, dite dunkerquienne II : des découvertes fortuites et régulières le suggèrent. En 1889, la saline Douceille, au pied de Clis, a laissé apparaître un squelette humain « recouvert d’une grande pierre ». Sondée en 1974, elle a révélé une petite nécropole. La position recroquevillée de quelques corps, accompagnés de bijoux en bronze, indique que les inhumations ont eu lieu entre La Tène finale et l’époque mérovingienne. Depuis les années 1990, des travaux dans les salines Lamorin, Palumer, Landévan et Guézier ont livré des fragments de vases, de tegulæ, de gros os de bovidés proches d’un pieu, profondément enfouis. Ces découvertes sont à mettre en relation avec celles, faites dans le passé sur une ancienne ligne de rivage, de tessons de poterie, de pieux enfoncés en quinconce dans la glaise, de pieux évidés comme des tuyaux de pompe aux abords de Saillé. La réhabilitation de la saline Petit-Malor, au sud de Mouzac, a mis au jour une grande variété de mobilier sous une couche de 40 centimètres d’argile bleue compacte. La densité, la qualité et l’état de conservation du matériel suggèrent la présence d’un site inédit et important. Parmi ces artefacts figure un important fragment d’amphore de type Dressel 20, réputé provenir de la Bétique et daté du IIe siècle de notre ère.

L’enfouissement tardif de ces artefacts, auxquels il faut peut-être ajouter les membrures de supposés navires trouvés dans des salines de Guérande et de Batz, soulève la question du niveau marin et de la consolidation des herbus nécessaires à l’expansion des salines. Cependant, cette dernière n’était pas indispensable à la mise au point de la technique des salines solaires. Le processus de concentration de l’eau de mer par évaporation naturelle a pu être expérimenté dans une phase de développement et d’optimisation des ateliers ignigènes des lagunes côtières, comme l’attestent les sauneries de la mer du Nord. Au second âge du Fer, la production des ateliers des marais littoraux des fens du Cambridgeshire, du Lincolnshire et du Norfolk a bénéficié d’un réseau de dérivations et de retenues d’eau connectées aux chenaux de marée. Associé aux ateliers des bouilleurs de sel, il permettait d’imprégner le sablon du rivage, de réserver de l’eau salée aux mortes-eaux et de la préconcentrer.

Le passage de la technique des bouilleurs de sel gaulois à la technique solaire des marais salants a souvent été expliqué par un transfert de technologie depuis la Méditerranée vers les rivages de l’Atlantique, mais la preuve reste à faire. Au milieu des années 1870, face à des étendues de tuiles à rebords et un sol de béton romain reposant dans la glaise de quelques salines situées près de Clis, des antiquaires claironnaient qu’il s’agissait des aires bétonnées et dallées des premières salines de Guérande. Un procédé similaire, mis en œuvre dans les exploitations continentales de la péninsule Ibérique, pouvait accréditer cette hypothèse. La fouille, au début des années 2000, du complexe ibéro-romain d’O Areal à Vigo, en Espagne, a démontré que dès le IVe siècle avant J.-C. des salines côtières avaient été pavées et compartimentées de pierres sur chant, mais ici le doute s’est installé quand il s’est avéré que les substructions et tuiles découvertes appartenaient à des vestiges de bâtiments et de couvertures effondrées, et non à l’aire d’une hypothétique saline romaine.

Le hiatus entre les données archéologiques et les premiers textes du IXe siècle relatifs aux salines guérandaises peut être partiellement comblé par l’examen des emprunts linguistiques du vocabulaire spécialisé de la saliculture. Sur plus d’un millénaire, celle de Guérande est la seule de la façade atlantique, avec celle du Morbihan, à s’être épanouie, dans une langue néoceltique du rameau brittonique. Or son introduction ne remonte ici qu’au VIe siècle après J.-C., au plus tôt au Ve siècle. À cette occasion, les locuteurs bretons se sont approprié une technique continentale d’extraction du sel, maîtrisée par une population romanisée. Mais avant d’en venir aux textes, un mot encore sur la transgression marine, dite dunkerquienne II, qui s’achève à la fin du Ve siècle de notre ère. Le calendrier des temps géologiques rencontre alors celui des hommes. En effet, la saliculture en Gaule s’est trouvée favorisée par l’application d’une novelle (ou loi) du Code théodosien. Les dispositions de cette loi, promulguée en 440, accordent aux colons du domaine public la pleine propriété des terres valorisées.

Les effets de cette politique sont perçus deux siècles plus tard dans le Poitou et la baie de Bourgneuf. En 635, le monastère de Saint-Denis reçoit des terres confisquées sur l’Aquitain Sadragésile, ainsi que « des salines sur la mer dont il serait trop long de recenser [les] noms ». Puis, en 677, l’évêque de Poitiers donne au monastère fondé par Philibert à Noirmoutier des salines au long de l’étier d’Ampan en Beauvoir-sur-Mer.

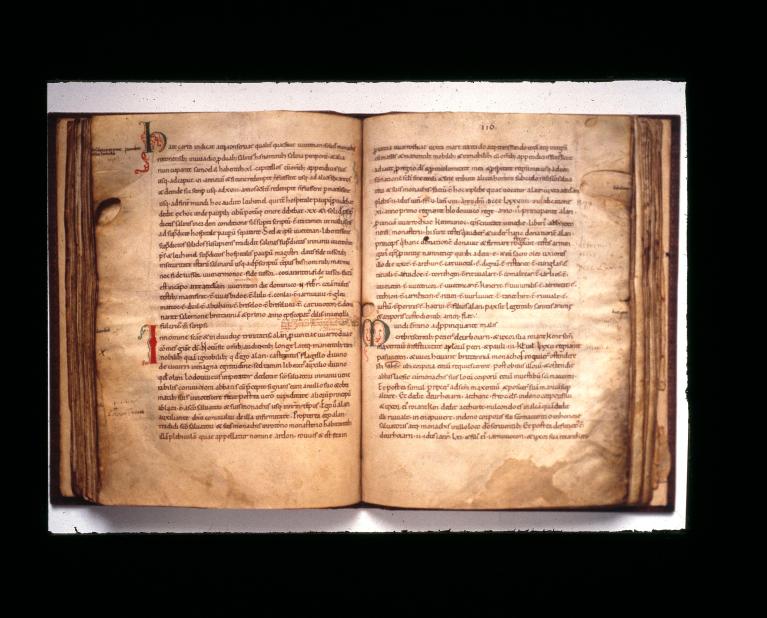

Plus tard, au IXe siècle, le hasard de la conservation documentaire permet de connaître des salines guérandaises. Le Cartulaire de Redon rappelle la donation ou la vente de salines en faveur du couvent bénédictin. Concentrés sur un court laps de temps, entre 853-857 et 870, soit dix-sept années, les actes donnent à l’espace salicole une épaisseur chronologique et une profondeur singulière. Les désignations, qui se réfèrent à une quinzaine de salines, exprimées en vieux breton, en germanique et en latin, témoignent de la dynamique d’aménagement en cours. Elle est d’ailleurs explicite dans la donation du comte de Vannes d’un terrain destiné à construire une saline à Bronaril. En revanche, elle est implicite dans les noms de la salina Mediana en latin, salin Permet en vieux breton, la « Saline du milieu », ou la salina Maorrem, « la plus grande », et la salina Leiham, « la plus petite ». La mise en jeu des qualificatifs repose sur la confrontation des parcelles de Redon aux salines d’un parcellaire en cours de densification. À l’exception de Scamnouuid – nouuid signifiant « neuf » ou « nouveau » – et de Lulu, dont l’éponyme est le père du vendeur, ces marais ont pu être érigés des décennies avant leur enregistrement textuel, dès la seconde moitié du VIIIe siècle, voire plus anciennement. Le fait que les noms Beril et Francailun à Batz, et Barnahardisca, à Guérande, ne rencontrent pas d’éponyme parmi les deux ou trois générations d’hommes que recense le Cartulaire plaide dans ce sens. Compte tenu du fait qu’ils relèvent de l’anthroponymie germanique, et que celle-ci se diffuse dans la Gaule du Nord à partir du VIe siècle, l’hypothèse d’une strate de salines antérieures ou à tout le moins contemporaines du début de l’expansion bretonne, qui se l’approprie, est vraisemblable. De surcroît, elle entre en résonance avec la mention de la Britannia in paludibus du VIIe siècle. L’Anonyme de Ravenne y localise Chris, cité identifiée à l’aula Clis ou Clis. Occupée ou non sans solution de continuité, en 857, elle est la résidence du comte de Vannes, bienfaiteur de l’abbaye de Redon.

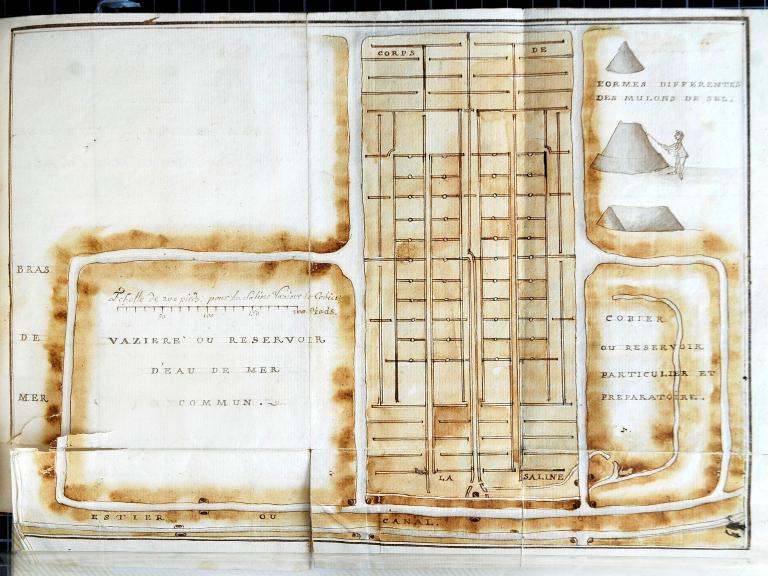

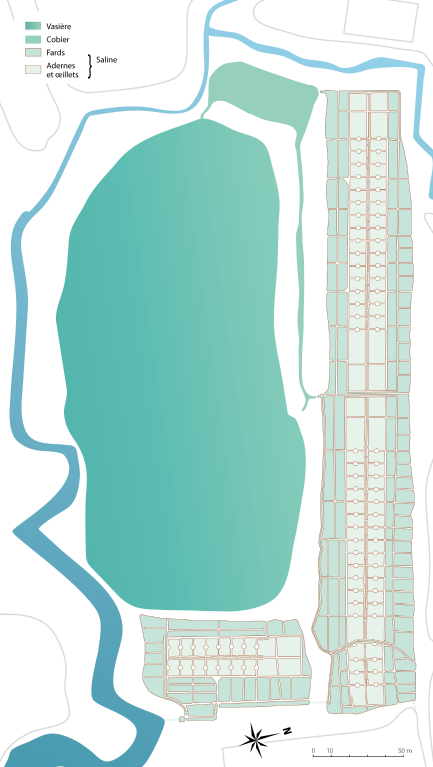

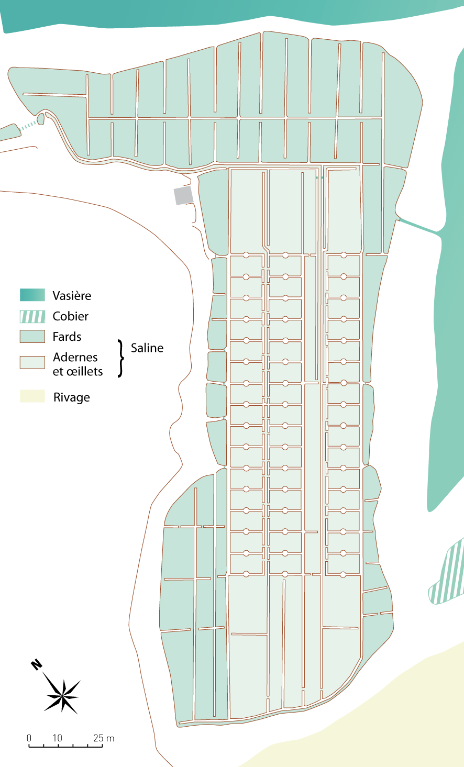

Sur l’architecture des salines, le Cartulaire est discret mais capital. En 870, une salina Penpont est vendue avec une voisine nommée Samoelil. Les salines dénommées totalisent 40 capitellos cum omnibus appendiciis, « avec leur ensemble d’appendices ». Bien que stéréotypé, le libellé n’est pas sans valeur. Il précise le nom bas latin des cristallisoirs, lesquels ont le statut d’unités de compte indicatrices de la capacité de production du foncier, tout comme les œillets avec lesquels un parallèle est établi. En outre, les salines disposent de dépendances. Dès le haut Moyen Âge, la circulation de l’eau dans une série de bassins chauffoirs paraît donc acquise et peu différente de celle que le lexique technique des textes tardi-médiévaux donne à connaître six cents ans plus tard. À quelques nuances près, il s’est transmis dans le français régional jusqu’au XXIe siècle ; seul capitellus n’a pas eu de continuateur dans la terminologie. Pour le reste, le technolecte des paludiers présente, aux realia désignées près, des affinités avec celui des sauniers poitevins, aunisiens et saintongeais avec baule, boguette, cui/coëf, dorne, étier, guivre. Il en présente aussi avec celui des sauniers médiévaux de l’Adriatique : capitellus et cavedino, ladure et piaduria, scanffne et scamno, salina et saline/silin. Les termes scanne et capitellus, ainsi qu’étier et paludier, sont susceptibles d’éclairer la genèse de la saliculture guérandaise.

Élément de la toponymie d’expression bretonne du bassin salicole et appellatif qui a traversé plus de mille trois cent sans, scanffne est tiré du latin scamnun, scamna. On connaît à ces mots les sens de « banc », « marchepied », mais aussi d’« unité rectangulaire de découpage agraire » et de « limite de parcelle ». Ces dernières acceptions se lisent dans les traités d’arpentage ou textes gromatiques de Frontin (vers 70-100), d’Hygin (100-105) et du pseudo-Hygin (53-117), technicien actif sous Trajan. Les connaissances gromatiques de l’Antiquité ont été transmises aux VIe et VIIe siècles par des encyclopédistes, tels Isidore de Séville et Boèce, avant d’être rediffusées à partir du IXe siècle. L’existence de Scamnouuid en 866 atteste que l’emploi d’un avatar de scamnun en breton est d’un usage antérieur et indépendant de la transmission littéraire carolingienne, peu probable chez les Bretons armoricains avant le IXe siècle. Le plus troublant est que cet emploi est partagé entre la saliculture bretonne et celle de l’Adriatique : dans la lagune de Venise, scamno réfère à la « digue maîtresse d’une enceinte délimitant plusieurs salines en bordure d’un canal navigable ». Comme aucun des sens continentaux de scamnun n’est connu des langues brittoniques insulaires, on en déduit que le mot survit aux sauniers de langue romane des premiers siècles. Cette communauté lexicale de technolectes éloignés de la Romania questionne. Que sous la pression du besoin, il puisse y avoir convergence et simultanéité des innovations technologiques dans deux niches écologiques et humaines autonomes est admis des anthropologues et historiens des techniques. En revanche, le signe linguistique est arbitraire. Rien ne contraint donc des groupes distants dans l’espace à user en synchronie d’un lexème unique ou de sens voisin pour désigner l’innovation. La probabilité est même nulle, quand la communauté lexicale des technolectes est récurrente. Aussi convient-il d’en rechercher l’origine dans une histoire technique et institutionnelle commune, antérieure à 440 et à la promulgation de la loi de Théodose.

Dès avant le règne d’Auguste et l’Empire, la République romaine s’était arrogé le monopole de la vente du sel, ainsi que celui de la distribution des ressources en sel des mines salifères, des sources salées et des lagunes côtières. L’État avait alors le monopole de la production du sel, et dafensns ce cadre institutionnel l’exploitation des salines était confiée à des conductores salinorum, véritables fermiers du domaine public. Après la conquête de la Gaule en 56 avant J.-C., l’Empire a dû étendre son contrôle aux territoires conquis et à leurs ressources en sel. D’aucuns ont supposé que le monopole avait scellé le sort des sauneries celtiques, mais les découvertes des dernières décennies montrent qu’il n’en a rien été. La preuve du contraire a été faite lors des fouilles d’un domaine de la cité gauloise des Atrébates à Saint-Laurent-Blangy, dans le Pas-de-Calais. Distant de la mer de 100 kilomètres, érigé en poste militaire entre 60 et 30 avant J.-C., ce site a révélé, à l’intérieur d’un puissant enclos fermé de palissades, quatre fermes, un atelier de bronzier et un fourneau à sel fonctionnellement synchrone avec toutes les infrastructures de l’enceinte. En Grande-Bretagne, autour de 125 après J.-C., les vastes schorres des Fenlands employés à la production de sel ignigène depuis l’âge du Fer sont drainés et allotis aux ateliers de bouilleurs de sel. Coloni Caesaris, les fermiers de ces domaines sont alors soumis au droit latin selon des dispositions qui témoignent de la souplesse des modalités de contrôle du fisc impérial sur les moyens de production. Les terres des Trinovantes voisins sont aussi redistribuées à des colons et des vétérans. L’exploitation du sel s’y maintient, mais sans que le foncier soit centurié. Ici, les bassins à saunage de terre cuite sont remplacés par des poêles en métal frappées au nom de leur propriétaire (ou exploitant). Ces marques répondent à la nécessité d’identifier les propriétaires des récipients, mais aussi d’asseoir l’assiette fiscale individuelle de la production du sel – à tout le moins de l’organiser voire de la contrôler.

L’emploi de scamnun dans le cadre de la saliculture carolingienne revêt donc un intérêt particulier. Le mot appartient au vocabulaire des arpenteurs et au mode romain de division du sol imposable. Ce fossile lexical survit à l’activité des agents impériaux de la cadastration et du fisc, au pire à celle de leurs successeurs du très haut Moyen Âge. Les témoins archéologiques de la période gallo-romaine dans le territoire de Guérande – des vestiges de Clis à l’enclos de Villejames, en passant par les bâtiments de Beaulieu – semblent s’organiser selon une trame générale orientée qui n’est pas sans évoquer celle d’un cadastre. Certes, on est très loin du plan d’Orange, mais l’application de règles d’arpentage suivant le modèle romain n’est pas ici à balayer d’un revers de main : le fait qu’elles aient été appliquées de façon sommaire sur le terrain n’a pas empêché le transfert de leurs expressions dans le lexique spécialisé des marais salants.

D’autres matériaux sont à verser à ce dossier. Les buttes de terre artificielles du marais prennent le nom de terme. Ce n’est pas neutre : il s’agit de l’un des mots par lesquels les arpenteurs romains, puis leurs héritiers provençaux du Moyen Âge, désignaient les bornes placées en limite de parcelle. L’inventaire archéologique de Guérande, croisé aux toponymes en -ac de la périphérie de l’ancien golfe des marais salants, livre des indices. La catégorie relève d’une strate de dénominations conservées depuis la fin de l’Antiquité. Formés sur un nom d’homme suffixé à un collectif gallo-romain -acus, emprunté au gaulois, ces toponymes sont attachés à des villae. D’une manière générale, leur fixation et leur pérennisation sont liées à la pratique romaine du cadastre. Appartiennent à cette catégorie Mouzac de Mottiacus, Rignac de Regniacus, Renniacus, Roffiac, Roffiac de Ruffiacus, et bien évidemment Saillé (villa Saliaco en 971), dont la forme en –ac se poursuit, depuis 1419, dans le nom de la saline Crosélac. Si, en Saintonge et en Vendômois, des noms en -ac ont pu voir le jour aux VIe et VIIe siècles, ceux du pourtour du marais sont de formation antérieure au VIe siècle. En effet, dans une séquence chronologique postérieure, le brittonique n’aurait pas permis la conservation de -ac. L’existence et la localisation de ces exploitations, polyvalentes comme le suggère le matériel recueilli autour de Clis et de Mouzac-Kerbrénezé, donnent à penser qu’elles étaient liées à la production du sel et à l’allotissement du domaine public.

Selon le scénario que dessinent les faits linguistiques corrélés à l’histoire institutionnelle romaine, sitôt la conquête de la Gaule effective, les conquérants se seraient approprié les zones côtières et les herbus du littoral. L’accès à ces platiers était à la base de la chaîne opératoire salicole des Armoricains, des Pictons et des Santons. Sur le littoral atlantique, cette appropriation transparaît dans l’emploi de deux mots latins intrinsèquement liés, palus et æstuarium. Il est banal de rappeler qu’æstuarium est à l’origine du mot étier, qui réfère au « chenal inondant les prairies maritimes et alimente le réseau hydraulique des marais ». Les auteurs latins donnent à ce mot les valeurs de « bras de mer », chez Varron, et de « vivier où l’eau est renouvelée par le flux et le reflux », pour Tacite. Les deux sens sont conservés dans le technolecte des salines de l’embouchure du Guadalete et de la baie de Cadix, en Espagne. Æstuarium a des continuateurs héréditaires sur la façade atlantique. Dans les confronts de salines que rapportent les chartes saintongeaises et aunisiennes des IXe et Xe siècles, le stoarius est toujours qualifié de publicus, conformément au statut public des chenaux de marée et des zones intertidales, ou palus, dans le droit romain. À une réserve près, deux peut-être, le latinisme a évincé des désignations de l’hydraulique salicole les appellatifs vieux celtiques des cours d’eau. Il s’est aussi imposé comme appellatif de presque tous les cours d’eau de la basse Loire et de la basse Vilaine soumis à influence de la marée. Ce succès est mis au crédit de la romanisation de la façade atlantique de la Gaule. Palus est à l’origine de paludier, mais aussi du breton palud et paludenn, qui s’appliquent aux vasières littorales, consacrées comme communs et potentiellement aliénables à la saliculture. Sur une carte dialectale, paludier, paluder en breton, dessine une isoglosse aréale au nord de la Loire, du moins jusqu’au XVIIIe siècle. De la baie de Bourgneuf à la Méditerranée, le « producteur de sel » est redevable au sel qu’il récolte : en français saunier, en portugais salineiro, en espagnol salinero, en italien salinaro. Le fait qu’à Guérande le « travailleur des salines » tire son nom du sol dont il est le « locataire » est à relier au processus de contrôle des terres mis en place par l’Empire romain pour en gérer les productions et les imposer.

Dérivé du latin caput, le singulier capitellus est un diminutif masculin en -ellus de capita. Capita est un terme fiscal du Bas-Empire qui désigne une « unité de capitation » et une « unité de recensement soumise à l’impôt foncier ». L’italien cavedino, de capetino, employé par les sauniers de la lagune de Venise au XVe siècle, est aussi un continuateur héréditaire du type lexical. Comme le capitellus à Guérande, cavedino désignait un bassin de cristallisation, considéré dans sa triple dimension : unité de propriété, unité de production et, très certainement, unité de prélèvement fiscal pour l’État puis ses avatars seigneuriaux. L’emploi de capitellus au haut Moyen Âge et celui, plus tardif, de cavedino, suggèrent qu’un mode de taxation du foncier sur les salines s’est transmis depuis le Bas-Empire sur la base des cristallisoirs. Aux limites climatiques de la production solaire de sel en Europe du Nord, le vocabulaire spécialisé de la saliculture jalonne les contours d’une aire culturelle et technique originale. Comblant en partie l’absence de matériaux archéologiques et de documentation historique, la linguistique historique confortée par l’histoire du droit et des institutions propose des réponses à la question des origines des marais salants. Les strates du lexique délimitent deux sphères de mots, l’une afférente au droit du sol et à la fiscalité, l’autre aux aspects techniques de la production solaire. Elle suggère une périodisation et un scénario de la transition technique du sel ignigène vers une technologie du marais salant tout solaire, à la fois novatrice et conservant les expérimentations indigènes antérieures, entre le Ier et le Ve siècle – au plus tard – de notre ère.

La propriété ecclésiastique dans les marais salants de Guérande du Xe siècle au milieu du XIVe siècle

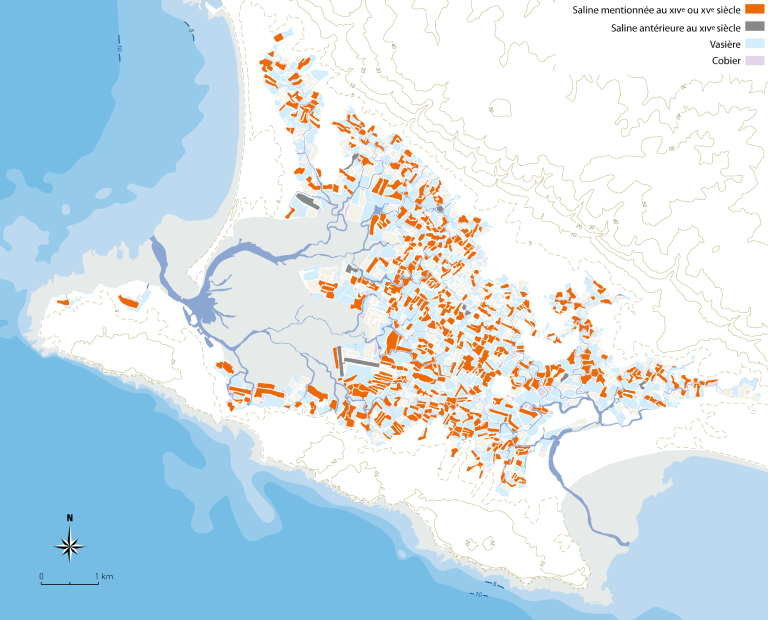

L’indigence documentaire ne permet pas de retracer avec exactitude l’histoire et l’évolution du bassin salicole guérandais entre le Xe et le XIVe siècle. Il est cependant certain que le Moyen Âge central a vu l’implantation d’une majorité de salines sur le bassin qui connaît alors un premier optimum territorial. L’essor du transport maritime, favorisé par l’évolution des techniques de navigation, l’accroissement de la population et des villes, et le développement de la pêche harenguière qui place le sel au cœur du commerce européen sont des facteurs déterminants de cette dynamique.

On a souvent associé cette expansion à l’activité des moines défricheurs. Une génération de médiévistes a même parlé d’une phase monastique de la mise en valeur des littoraux. Toutefois, cette vision qui fait la part belle à l’origine ecclésiastique de la documentation plutôt qu’à son contenu ne résiste guère à l’examen de la constitution des temporels ecclésiastiques documentés depuis le Xe siècle. Les chartes du Cartulaire de Redon distinguent trois modalités d’acquisition, toutes récurrentes par la suite : don de salines en exploitation – neuf exemples –, acquisition souvent à réméré (c’est-à-dire avec faculté de rachat par les vendeurs) d’unités en exploitation – cinq – et don de terres maritimes propres à la construction de nouvelles salines – un. Le Moyen Âge central en ajoute une quatrième : l’échange de biens. Si ces données traduisent l’intérêt qu’a revêtu la possession de salines pour l’abbaye Saint-Sauveur de Redon, la répartition par type d’acquisitions montre que les religieux n’ont pas joué un rôle moteur dans la construction des salines entre 853-857 et 870. Avant la fin du Moyen Âge, l’abbaye a renoncé aux salines alti-médiévales acquises à réméré. Autour de 1495, elle n’en possède plus que deux, la Maumoigne et Bernarill, salines faisant sans doute partie du patrimoine de l’abbaye depuis leur construction, après 854, sur une « petiolam de terra in Monte Arill » ou Bronaril. Pour autant, le souvenir des possessions temporaires s’est perpétué dans le nom des salines Salvaret, à Guérande – Salvares en 1419, du breton salver, « sauveur ».

Dans la grande majorité des cas, les temporels des établissements réguliers prennent racine dans des donations ducales de rentes assises sur les revenus tirés des salines, des concessions seigneuriales ou les largesses de grands dignitaires ecclésiastiques qui détiennent des salines à titre privé. C’est la générosité des fidèles, seigneurs locaux puis bourgeois, qui explique aussi la constitution de bénéfices séculiers ou de rentes dans le marais au profit des fabriques des paroisses de Guérande et de Batz, des cures et des chapellenies. À la fin du Moyen Âge, le nombre des chapellenies dotées d’œillets voisine avec la quarantaine.

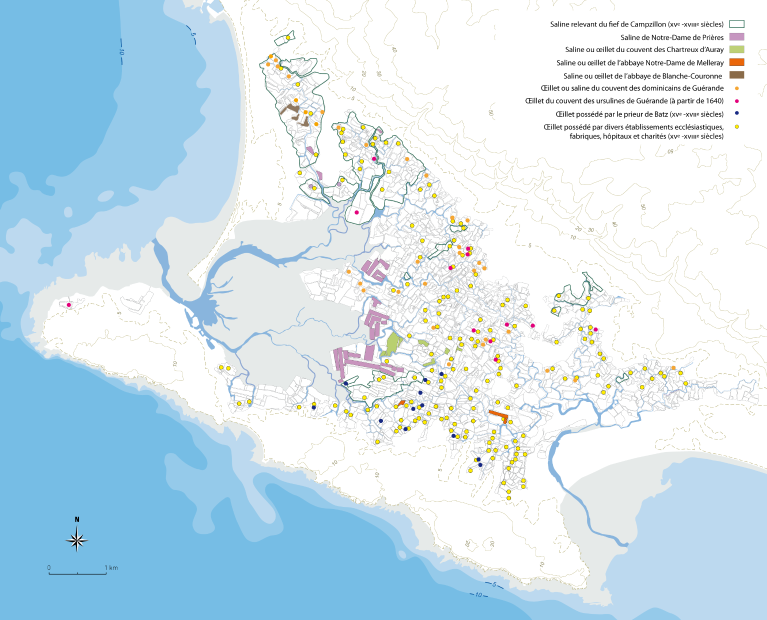

La liste des établissements réguliers et prieurés possessionnés dans le marais salant de Guérande est dressée sur la base des déclarations des XVe et XVIe siècles. Elle comporte une douzaine de noms : abbayes de Blanche-Couronne, de Melleray (Loire-Atlantique), Notre-Dame de Prières (Morbihan), prieuré Saint-Pierre d’Escoublac relevant de Saint-Florent de Saumur depuis 1080, prieuré de Saillé relevant de Saint-Aubin d’Angers (Maine-et-Loire), prieuré Notre-Dame de Merquel relevant de Saint-Gildas-de-Rhuys (Morbihan), prieuré Saint-Guénolé de Batz relevant de l’abbaye de Landévennec (Finistère), couvent des chartreux d’Auray en tant que successeur de l’église de Saint-Michel près d’Auray, et couvent des dominicains de Guérande dont la fondation fut autorisée par une bulle de Benoît XIII datée du 19 mars 1404. À la suite d’un accord entre l’évêque de Nantes Hervi et l’abbé Ermenon, le monastère de Déols en Berry fut pourvu de salines, mais il dut y renoncer dès la fin du XIe siècle, en même temps qu’au monastère des martyrs Donatien et Rogatien de Nantes, dont la possession lui était contestée depuis le concile de Latran de 1067.

L’origine des patrimoines ecclésiastiques est loin d’être toujours bien connue, mais leur constitution par donations de salines en exploitation octroyées par des personnages de haut rang se vérifie. En mai 971, l’abbaye Saint-Aubin d’Angers se voit dotée par l’évêque de Rennes Orscand de la saline Cohfort, située « in villa Saliaco », aujourd’hui saline Confort ou Saline aux Moines, proche de Saillé. En 1004, Hervi, l’évêque de Nantes, et le comte Judicaël donnent chacun une saline à l’abbaye de Déols, l’une ayant appartenu à « Attonis et Gestin fiilli Hascuit » et l’autre à un certain Guigon. Celle du prélat porte le nom de Savigne, aujourd’hui Sauvigné, et celle du comte celui de Poulheu, c’est-à-dire Poulhet. Plus tard, entre 1147 et 1169, Bernard d’Escoublac, aristocrate issu de la noblesse guérandaise, ancien moine de Clervaux devenu évêque de Nantes, accorde à l’abbaye de Melleray une rente annuelle et perpétuelle d’un muid de sel, à prendre sur sa saline de Guérande. En 1201, la duchesse Constance dote le monastère d’une saline qu’elle a fait bâtir. En 1239, avant son départ pour la croisade, Josselin de La Roche-Bernard fait don de la Salina Joscelini à l’abbaye de Blanche-Couronne. L’origine des temporels des prieurés de Saint-Gildas et de Saint-Florent n’est guère documentée. Au XVe siècle, au moment où il est possible d’en préciser l’étendue, on constate leur concentration dans des salines dénommées à partir de l’appellatif breton manac’h, menac’h, «moine », ce qui, croisé avec la localisation des parcelles, est un indicateur de l’ancienneté des salines.

La constitution du temporel salicole de l’abbaye cistercienne Notre-Dame de Prières est la mieux renseignée. Celui-ci est le plus important de tous et s’est nourri de dons de salines ou d’aires de salines, de marais en friche, de franchises sur le sel, d’échanges de biens-fonds, d’achats et de « conquêts », selon une variété de formules que la maison mère de Buzay avait déjà expérimentées avant de gagner la presqu’île de Rhuys. Tout débute en 1252 : le duc Jean le Roux soustrait alors du domaine ducal un ensemble de salines qu’il a fait construire « in Maresio de Guerrandia », à la réserve de l’une d’elles, bâtie aux confins de la maison ou domaine de Rignac. Peu après, les moines reçoivent des « terres vagues et incultes, tant dans la paroisse de Guerrande qu’en celle de Baz, pour y faire de(s) marois ». Au XIIIe siècle toujours, les religieux acquièrent trois salines. La première, « in pago de Baz sita », est achetée à Guillaume Durand, docteur en droit civil et scolastique de l’église de Rennes, moyennant 30 livres de rente viagère. La deuxième, nommée Saline Mauvoise [sic, lire Mauroise], est acquise en 1275 de l’écuyer Pierre Mallor. La troisième, la saline Gorgez, l’est en 1280 pour 12 livres de rente. Enfin, en 1278, le monastère obtient 63 aires de salines de Perrot de Bicin et de sa femme. Au XIVe siècle et au début du XVe, le patrimoine de l’abbaye croît encore de cette manière. D’autres mutations de marais en faveur de l’abbaye surviennent en 1408 et 1417. Le 9 février 1408, pour se conformer au vœu d’un Guérandais dénommé Perrot Bervau(t) de fonder une chapelle dans l’église abbatiale de Prières, ses héritiers transportent à l’abbaye 13 œillets de marais égaillés dans les salines Beaulou Bihan (6 œillets), Candrenne (3 œillets), Coz Mondes (3 œillets), et Cauhiguez (1 œillet) dont le bénéfice assurera une messe hebdomadaire. L’acquêt est réalisé en 1417. Les religieux déboursent 55 sous pour acheter la « salina dicta Roavallan [?] », située sur la paroisse de Bourg-Paul Muzillac. Parallèlement aux donations qui assurent à l’abbaye qu’elle disposera d’une production de sel largement supérieure à sa consommation, Prières obtient, dès 1396, des exemptions de coutumes sur le transport du sel provenant de ses marais de Guérande et de Billiers ; elles sont reconduites pour des volumes variables, allant de la totalité de la production guérandaise en 1422 à 100 muids de sel en 1431. Par la suite, le cumul des franchises porte sur la circulation de plus de 615 muids de sel susceptibles de remonter la Vilaine et la Loire jusqu’à Nantes. Enfin, privilège de taille, toutes les salines de Prières sont exemptes de la dîme ecclésiastique.

Au cours des années 1362 à 1417, pour six ou sept donations, on ne dénombre qu’un seul achat et une seule mise en chantier de saline par les cisterciens. La construction survient, entre 1347 et 1373, sous l’abbatiat de Guillaume Elen, probablement en 1366 lorsque le duc Jean IV autorise le monastère à « augmenter [ses] salines de Guérande et d’ailleurs » jusqu’à la hauteur de 100 livres de rente annuelle. Le financement des travaux vient d’un don antérieur de 20 écus d’or accordé par Guyomarc’h Elen, le père de l’abbé Guillaume. La saline édifiée reçoit le nom de Lennic en Abat (aujourd’hui Sinabat, du breton Silin en Abat), soit la « saline de l’abbé », en hommage à dom Guillaume Elen, grand administrateur des biens de l’abbaye.

Les traditions, populaire et savante, se sont retrouvées pour prêter à certaines abbayes médiévales la conception et parfois la paternité des marais salants guérandais. L’importance du rôle de l’abbaye de Landévennec, souvent mis en avant dans la valorisation de l’espace salicole à partir de 950, ne repose sur aucun fondement textuel. La charte de la donation de l’« île » de Batz par Alain Barbetorte à l’abbé Jean stipule que les moines jouiront « en propriété et héritage perpétuel » de « la dîme en espèces et [du] tonlieu ou cens libre du sel [de Bath Uuenran] à servir chaque année » à l’abbaye. C’est une reconnaissance à peine voilée de la vocation du parcellaire de la paroisse. La documentation sur les temporels salicoles des abbayes, prieurés et fabriques, révèle qu’ils sont nés des dons de franchises sur le transport du sel, de salines ou des aires de salines en culture consentis par des personnages de haut rang, plus souvent que sur des terres vierges. En filigrane de ces donations se devine le poids de l’aristocratie dans la mise en valeur du territoire salicole, malheureusement difficile à apprécier à partir des sources textuelles. En tout état de cause, la reconnaissance des biens des abbayes et des prieurés prouve que les limites du bassin salicole à la fin du XIVe siècle ont atteint les confins terrestres et maritimes que figurent les cartographies du parcellaire du XIXe au XXIe siècle. Les salines ecclésiastiques identifiables en sont les marqueurs indiscutables.

L’expansion des marais salants sous les ducs de Montfort

À l’issue de la guerre de Succession, en 1364, la maison des ducs de Montfort hérite à Guérande d’un terroir riche de baules et de frosts, ainsi que de salines mises en place sous le règne des maisons précédentes. La duchesse Constance et le duc Jean Ier ont commandité les fleurons du domaine. Après la dotation de l’abbaye Notre-Dame de Prières, le duc Jean conserve la jouissance de la saline Poulboedec, sise près de son domaine de Rignac en Pradel (Guérande), ainsi que d’une « grande saline » en Batz. Son nom, Gloidic, cité en 1462, évoque la qualité du propriétaire éponyme, en vieux breton guletic, « prince », « souverain ». Sa construction peut être antérieure au Xe siècle, ainsi que celle des trois autres salines Gluidic, Gludic du parcellaire salicole médiéval.

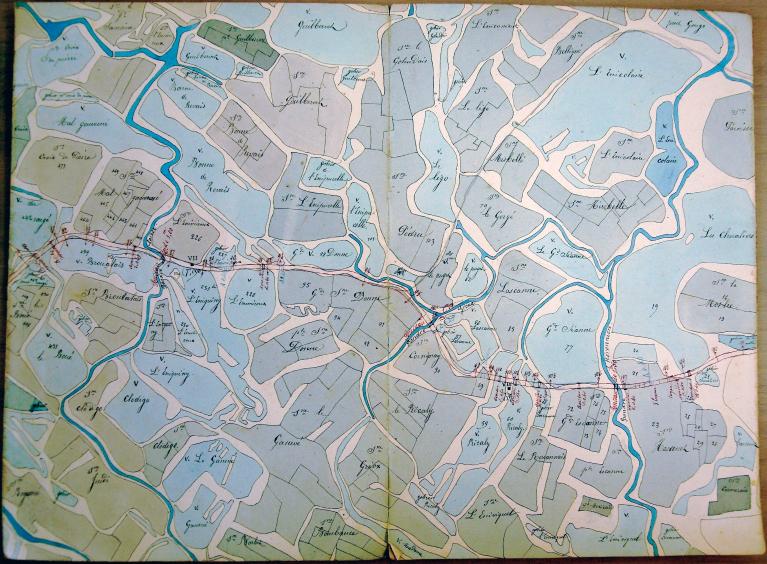

Les actes ducaux, de Jean IV à la duchesse Anne en passant par ceux de François II, renseignent sur la gestion de ce patrimoine salicole et l’expansion des marais salants à la fin du Moyen Âge. D’entrée, mais dans la continuité des dynasties précédentes, la maison des Montfort use des ressources du fief ducal pour doter couvents et chapellenies de rentes perpétuelles assises sur les revenus des salines. Le 12 novembre 1389, Jean de Montfort octroie au collège de la chapelle du Champ d’Auray un bénéfice de 600 livres de rente, dont 100 livres sont assignées sur les revenus des salines. En 1411, Jeanne de Navarre fonde une chapellenie en la paroisse de Saint-Gilles, au diocèse de Coutances. Celle-ci est assortie d’une rente de 100 livres, ultérieurement transférée aux minimes de Nantes, à prendre sur les salines du pays de Guérande. En 1442, Jean V distrait les revenus de cinquante-cinq œillets du domaine pour les affecter pendant douze ans à la construction du couvent des dominicains. Plus tard, en 1487, la guerre franco-bretonne, qui vide les caisses du duché, conduit François II à vendre à la fabrique de Guérande cent quatre œillets des salines La Bernardille et Poulboedec.

La plupart des salines du fief ducal ayant été concédées à foi et hommage de longue date, seules quelques-unes restent exploitées en faire-valoir direct mais on n’en sait que peu de chose : on ne connaît pas même leur importance exacte. En 1389, tout ou partie de ces marais – ou des revenus qui en proviennent – est géré par un « garde des salines ». Cet officier, au rôle mal connu, conserve en outre les mesures étalonnées du duc. Les princes de la maison de Montfort ne semblent guère s’être souciés de placer leurs deniers dans l’édification de salines neuves. Au mieux peut-on leur attribuer la création de la Salline Neuffve de la Forest, intégrée en 1444 à la réserve ducale. Aussi, et pour autant que les épaves des actes de la chancellerie bretonne permettent d’en juger, les ducs ont préféré, et de loin, à la mise en valeur directe du fief ducal de Guérande, aliéner les « baules inutiles et vaines » de leur domaine.

La concession et le don de baules se présentent comme des gratifications accordées aux membres méritants de l’administration ducale, voire, entre 1487 et 1491, aux partisans de la cause bretonne. Ces aliénations se répartissent en arrentements à titre roturier, moyennant le versement d’un cens perpétuel, et en afféagements héritels à devoir de foi, hommage et rachat. L’arrentement est soumis à redevance annuelle en argent. L’assiette est fondée sur « l’aire de marais appartenancée », fraction de saline redevable de 1 à 15 deniers de rente selon les époques. Le montant du cens est déterminé par le nombre d’aires mis en valeur. L’afféagement se distingue de l’arrentement par les devoirs exigés. En règle générale, l’afféagiste est redevable de foi, hommage et rachat au suzerain, l’afféagement conférant un statut de fief d’assise et de bien noble à la saline neuve. Forme de devoir en argent, le rachat donne au seigneur ou à ses fermiers la jouissance d’une année entière des revenus du vassal ou la possibilité de percevoir l’équivalent en monnaie auprès de ses héritiers. D’autres charges peuvent peser, comme celle d’adresser au duc « une paire de petits gants blancs par chascun an » dans le cas d’une baule afféagée près de Belon.

Gage envié de la reconnaissance ducale, l’aliénation d’une baule n’est pas une largesse gratuite. Les ducs y voient un intérêt politique et économique, et la valorisation du domaine. Ils y trouvent aussi un intérêt financier. Les profits sont échelonnés. Le plus immédiat vient de la perception des droits d’issue, prélevés sur le sel qui quitte le duché sur la flotte bretonne ou les navires étrangers. Aussi, lorsqu’un duc concède une terre inculte pour la « vaincre en saline », il entend jouir du profit de ces recettes au plus vite. C’est pourquoi le ou les preneur(s) s’oblige(nt) à transformer la friche en marais dans un délai raisonnable de quatre à huit ans. Ce laps de temps permet aux intéressés de réunir les capitaux nécessaires à une entreprise onéreuse et difficile. La lourdeur des investissements peut être telle que d’aucuns s’associent pour mener l’entreprise à bien. En outre, en cas de vimer, c’est-à-dire de submersion à la suite d’une tempête, les pertes financières individuelles sont limitées et les frais de remise en état partagés entre les associés. Le délai de quatre à huit ans expiré, si la friche est demeurée en l’état la donation devient caduque : soit le duc retire la baule des mains du vassal, soit, et c’est le cas le plus fréquent, les concessionnaires obtiennent prorogation de la baillée. À plus longue échéance, au décès du ou des propriétaires de la saline noble, le duc exercera son droit de rachat pendant un an.

Cette multitude d’intérêts explique que les bénéficiaires des libéralités ducales appartiennent à la clientèle des élites argentées et proches du pouvoir. La microtoponymie permet de détecter la participation à la conversion des frosts ducaux en salines de Nicolas Bouchart et de Robert Sorin, capitaines de l’Île de Batz et du Croisic, de Jean Malor, capitaine de Guérande en 1379, d’Hervé de Sarzau, garde des salines et des mesures étalonnées du duc, et de Jubin Regnaud, receveur du domaine ducal de Guérande en 1385. Plus expressément, les actes d’arrentement et d’afféagement désignent comme bénéficiaires des baules et commanditaires des salines des nobles exerçant une charge dans les sphères immédiates de l’administration ducale. Jean Mauléon et Pierre Yvette, seigneur de la Garenne et du Bois-Hamon, qui arrentent des frosts en Mesquer et Saint-Molf en 1415, ont tous deux fait une carrière de secrétaire auprès de Jean IV, puis de Jean V. En charge de la maison ducale, puis de l’hôtel de la douairière Ysabeau Stuart, Michel Le Pennec, seigneur de Caden en Rhuys et de Lauvergnac en Guérande, voit ses bons et loyaux services récompensés d’une baule en 1456 par Pierre II, puis de deux frosts en mai 1462 par François II. En 1480, c’est au tour des chanceliers Guillaume Chauvin et Philippe de Montauban d’être gratifiés de baules ; le premier bénéficie d’une baillée propre à l’édification de trois cents œillets à Pornichet, et le second reçoit une parcelle plus modeste en Guérande. Mais la valorisation du littoral sous les ducs de Montfort n’est pas à verser au seul crédit des hommes de pouvoir et des serviteurs de l’administration ducale. Les membres de la bourgeoisie guérandaise, puis les marchands-mariniers croisicais, nobles pour certains, investissent eux aussi dans la transformation des prés-salés en salines. Se signalent dans ce domaine Jean Le Pennec, armateur polyactif qui obtient « certainnes baulles pour faire maroys » en 1434, Mahé Calon, marchand-marinier et membre de la confrérie Saint-Nicolas de Guérande en 1385, ou encore Geffroy Le Goic, habitant du Croisic et « très bon marinier », confirmé en 1480 dans la jouissance de la baule Map-Layec, où il a créé une saline de « quarante neuff eillez ». Si la construction de salines est l’affaire des laïcs, les ecclésiastiques ne se tiennent pas à l’écart de la dynamique impulsée par les ducs de Montfort. Les cisterciens de Prières poursuivent l’accroissement de leur temporel, déjà bien établi au XIVe siècle. L’opportunité d’une construction, dite Saline à l’Abbé, sur le territoire de Guérande, se présente en 1432, lorsque Charles Rogier, sieur de la Lande-Rogier, donne au couvent, « pour satisfaire au vœu qu’il avoit fait » en prison, 300 livres en argent à « employer à ce qu’on voudra ».

En concédant les baules de leur domaine, les ducs de la maison de Montfort favorisent l’expansion territoriale de la saliculture guérandaise. La pression sur le foncier pousse à la colonisation des étangs littoraux du Castouillet et de Saint-Goustan, sur la côte nord du Croisic. Le modèle ducal fait des émules parmi les seigneurs locaux : ceux de Campzillon, à Piriac, de Careil, à Guérande, de Lesnérac, à Escoublac, de Marsaint et d’Ust, à Saint-Nazaire et Saint-André-des-Eaux, font valoriser leur domaine. C’est ainsi que le chancelier Guillaume Chauvin édifie sur la baule Gallesou, relevant du fief d’Ust en Batz, une saline de cent œillets. Pour autant, on aurait tort d’envisager cet élan de construction comme une succession de conquêtes continues sur la mer. En réalité, la transformation des terres marines en salines au temps des ducs de Montfort est faite d’avancées et de reculs, suivis de reprises de salines tombées en friche ou du remembrement de salines cultivées depuis le XIIIe siècle. La guerre de Succession nuit au bon entretien des salines, conduisant à l’abandon de parcelles entre 1340 et la signature du premier traité de Guérande, en 1365. Les « sallines frostes » de la Grande Regnaudes, près de Saillé, que cède en 1360 Guillaume de Lesnérac à Nicolas Bouchart contre une rente annuelle de 16 livres, sont redevables de leur mise en jachère à cette conjoncture de crise. À ces aléas viennent s’ajouter les risques naturels de destruction. Aveux et déclarations du XVe siècle ne laissent planer aucun doute sur le fait que le bas pays guérandais a été dévasté par les tempêtes. À preuve, l’aveu de 1433 de Jeanne Baye qui rapporte que deux des œillets du Lennic-Jacques, à la pointe de Sissable, sont « frostz [et] senz porter levée par fortune de mer qui a rompu ladicte saline & appartenances aveques plusieurs autres marois ilecques & adioingnenz [et] pour présent inrépparrables ». Les propriétés les plus fragiles occupent une position aux confins du marais et des Traicts. Les cisterciens de Prières, qui y concentrent près d’une vingtaine de salines et d’œillets épars, souffrent avant 1444, puis entre 1444 et 1510, de sérieux dommages qui se soldent par la perte des salines à l’Abbé, Petite et Grande Tortes, Bonne-Aventure, Louarneuc, Grande Saline, Leynic-au-Groy, Gorguam en Guérande, ainsi que des salines Follezou, Lennic-Crespin et Kemperguen en Batz. Il semble que le secteur entre Saillé et Le Pouliguen se dégrade. En 1476, François de L’Hôpital y signale « une salline froste o ses vazière, cobiers & appartenances siise près ledit lieu de Poulguen, nommée Merglegnees en laquelle y eut aultreffoiz vignt oillez de maroys, entre maroys frost au sieur du Vergier et le falaise d’une & aultre part ».

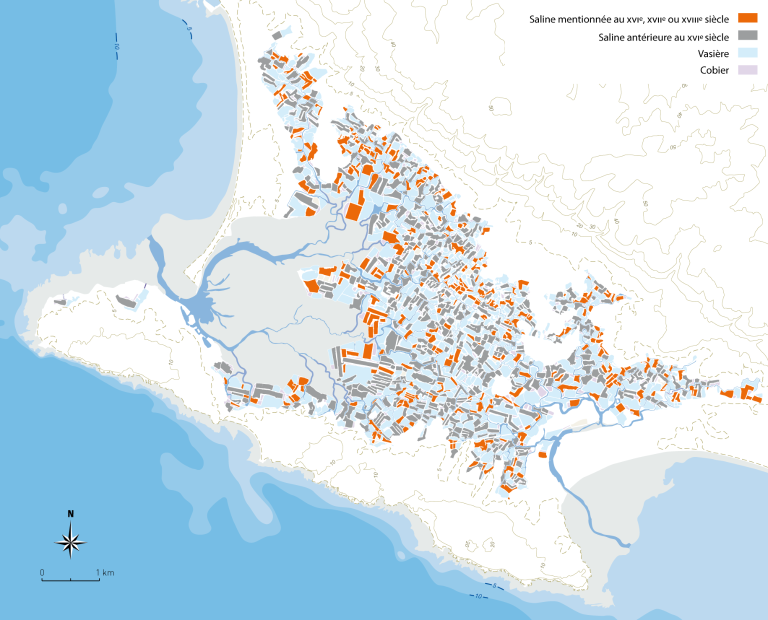

Force est de conclure que les concessions de frosts des ducs de Montfort s’inscrivent autant dans une dynamique d’expansion territoriale que de reconquête d’espaces perdus pour la saliculture pendant la guerre de Cent Ans, la guerre de Succession, la crise du bas Moyen Âge qui se fait sentir jusqu’en 1440, puis la guerre de 1487-1491, ou à la suite de désordres climatiques. En tout état de cause, à la fin du XVe siècle le bassin du bas pays guérandais s’est reconstitué : en cent cinquante ans, il a gagné ou reconquis une vingtaine de salines neuves et plus de mille œillets. Au final, le bassin atteint près de 80% des surfaces utiles occupées quatre cents ans plus tard. Aussi, entre 1501 et 1505, la seule paroisse de Guérande est-elle en mesure de livrer près de 37 000 muids de sel à la consommation et au commerce.

La dynamique des marais salants du milieu du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle

Un essor soutenu

Entre 1360 et 1515, le marais de Guérande vit une phase de contractions que la politique de gestion du fief ducal par la dynastie de Montfort a permis, sinon d’enrayer, du moins de maîtriser. La conjoncture soumet les marais de la baie de Bourgneuf à des pulsions similaires. Or, la demande en sel des pays européens n’a pas fléchi. Les échanges entre les ports guérandais et la péninsule Cantabrique sont encouragés par les traités commerciaux signés entre le duc de Bretagne et le roi de Castille et de León. De plus, à la fin de l’indépendance du duché, François II a autorisé l’exportation du sel breton vers la Flandre. Aussi les maîtres de barques du Croisic et du Pouliguen sillonnent-ils toujours les routes de l’Atlantique et de la Manche.

Les décennies qui suivent 1532 et la signature du traité d’Union sont très favorables au commerce du sel et donc à la consolidation et à l’expansion de la saliculture guérandaise. Plusieurs facteurs y concourent. Dès les années 1520, l’essor de la pêche à la morue et des salaisons agit comme un puissant levier sur la demande en sel. Les bancs de Terre-Neuve attirent chaque année des flottes des ports de la Manche et de l’Atlantique. Chaque retour de campagne contribue davantage à la prospérité des mariniers du Croisic, qui consolident leur position en se constituant des patrimoines salicoles sur une noblesse en proie à des difficultés financières. La pérennisation de l’aventure terreneuvière repose alors sur des stratégies d’accumulation du capital qu’alimentent les bénéfices de la pêche hauturière et, ponctuellement, des actions de piraterie et de course en mer. Dans ces manœuvres, le marais salant joue un rôle essentiel. Les salines sont gages de rentes sur le long terme. À investissement comparable, le risque est moindre que pour un armement terre-neuvier. Aussi, l’appropriation et la gestion du marais par les bourgeois du Croisic et du Pouliguen, en pleine ascension sociale, deviennent vitales pour participer à la grande entreprise du temps, puis à la colonisation des Antilles, sous l’influence grandissante des affairistes nantais. Ces derniers interviennent d’abord comme financiers des armements terre-neuviers, puis, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, comme co-fermiers des temporels ecclésiastiques. Entretemps, durant les guerres de Religion, le contrôle de l’espace et de la production salicoles apparaît en filigrane des rivalités entre catholiques et protestants.

Les zones traditionnelles d’appel des sels guérandais renforcent également leur demande et soutiennent les relations commerciales des ports salicoles avec les îles Britanniques, en particulier du Cornwall et du Devon, dans une moindre mesure avec ceux de l’Écosse, ainsi qu’avec les côtes d’Irlande. Le trafic avec le nord de la péninsule Ibérique se consolide dans le cadre de l’alliance passée entre l’Espagne et Nantes. Les transporteurs de la Contractation vers Bilbao y trouvent autant d’occasions d’accumuler les profits. Les Bourdic, Gouéval, Huguelin ou les Toussaint du Croisic réinvestissent ces derniers dans l’achat d’offices notariaux, de terres et de manoirs, mais aussi d’œillets. Enfin, l’établissement à Nantes de marchands hollandais, maîtres des marchés de la mer Baltique, offre l’opportunité d’ouvrir l’horizon commercial du sel de Guérande, dont l’attractivité se renforce au moment où la productivité des salines de Bourgneuf diminue, en raison de l’envasement des étiers, puis de la dévastation du marais, le 31 décembre 1598, par une submersion marine exceptionnelle. Le contexte est donc des plus favorables pour les marais de Guérande et la reconquête de terres reprises par la mer à la saliculture lors des ouragans de la fin du XVe siècle et du début du XVIe.

Au fil du temps, la pression sur le foncier et les enjeux sous-jacents à la production salicole conduisent à valoriser les terres les plus éloignées de la mer et à remembrer des salines, dans le but d’optimiser la productivité et la valeur des propriétés laïques et des domaines ecclésiastiques. Les frémissements de cette dynamique se perçoivent dès les années 1530 avec la remise en état des salines de la partie occidentale des territoires de Batz et de Guérande. Détruite vers 1510, la saline Louarnec est rebâtie entre 1533 et 1555 à l’initiative d’Hervé Jumel, bourgeois du Croisic. Pareillement, son concitoyen Olivier Le Ray fait défricher la saline Morvan et érige les deux salines la Réale. Emportée entre 1554 et 1563, la saline Merit est reprise par Jean Gouéval, du Croisic. En 1564, ce marchand y fait relever une cinquantaine d’œillets. Dans le même temps, les barons protestants de Campzillon incitent à la valorisation de leur domaine. Vers 1567, Pierre de Tournemine montre l’exemple en faisant rebâtir une saline sur les baules du Barhez. Dans la foulée, La Roche et Beauvais sont implantées sur le Petit Traict, puis François de Tournemine fait édifier la Grand-Séhanne. Peu après, le protestant Jean Jollan, procureur fiscal de Campzillon et notaire de la cour de Guérande, met en chantier la seconde saline des Roches. Le raz-de-marée de 1598, qui endommage les salines de l’étier du Pouliguen, est aussitôt suivi d’une campagne de réhabilitation. Cependant, il n’entrave pas l’élan de colonisation des friches. Sur une baule arrentée de Campzillon dès 1617, Pierre Trimault étend la saline Lennic-Rogon en Batz. Il s’associe aussitôt à trois partenaires, dont le notaire Jean Madec, et entreprend la construction sur le domaine du roi de la Petite-Roze sous Congor. Au voisinage de Congor également, vers 1619, René Amice met en chantier une saline sur « un frost et baulle appelléé les petits Joncherais », arrenté du seigneur de Tournemine. Sur le fief du même, deux notaires, Charles Cady et Jean Ouvrard, et un apothicaire de Guérande, René Aynius, implantent les cent soixante-cinq œillets de la saline du Grand-Bal. Une coterie réunissant l’avocat Daniel Jollan, Jean Le Paige et Jacques Prampart, commissaire ordinaire de la marine au Croisic, afféage du seigneur de la Rochegiffard les « Baules du Grand Malor » ou de Fescon. Elle y dresse les cent cinquante-deux œillets des salines Rifaudières. Sur le Grand Traict, mais cette fois sur le domaine du roi, autour de 1670, après une campagne de regroupement foncier, David Tessier, receveur des comptes des droits de la prévôté de Nantes au Croisic, portionnaire occasionnel du terre-neuvier le Saint-Louis, fait tracer la grande saline de Sissable.

Aux acquêts qui gonflent un capital foncier substantiel, les investisseurs ajoutent des unités gagnées par remembrement ou extension de salines en exploitation. En 1635, par exemple, Pierre Huguelin signale posséder « deux œilletz de marois à sel avecque leurs apartenances » en la saline Camiquer « sur les appartenances desquelz a esté construict ung autre œillet ». Entre 1572 et 1679, les possesseurs de la saline Couhourdes-Grande et Couhourdes-Petite, relevant de Campzillon, s’entendent pour réunir les dix-sept et six œillets en une seule parcelle de quarante-huit œillets. Après avoir acquis, en juillet 1624, de Prigent de Kermeno, les cent quatre œillets de la saline Chancelière en Batz, deux armateurs et marchands du Croisic, le huguenot Thobie Pédron, beau-frère de Daniel Jollan, et le catholique Marc Garenne y font « bastir de neuf […] es cobiers & fards qui estoint vers le nord, le nombre de quinze œillets de marois ». En 1640, le même Pédron implante une saline de dix-huit œillets au joignant de la Grande-Ségrestine en Guérande. Dans cette dernière, entre 1628 et 1644, il trouve à loger trois nouveaux œillets.

Les investisseurs ne se cantonnent pas à l’extension des patrimoines privés. Poussés par la spéculation, ils se positionnent comme fermiers des grands domaines salicoles. L’affermage s’inscrit alors dans un contexte plus général. Stimulé à la fin de la guerre de Cent Ans, ce mode de faire-valoir offre aux domaines dévastés par les conflits ou les événements climatiques extraordinaires d’être reconstruits et à l’économie du monde rural d’être relevée. Aux temps modernes, des salines du terroir de Guérande, celles de Notre-Dame de Prières et de la chartreuse d’Auray en particulier, sont affermées dans cet esprit. Le temporel de la chartreuse l’est dès 1560. Bien qu’il ne comprenne pas de baule, sa dilatation est rendue possible par de lourds terrassements. Ainsi, un agglomérat de cinq ou six salines est réduit à une parcelle de deux cent quinze œillets, dite du Cham. Les travaux, échelonnés entre 1620 et 1679, sont en partie financés par Jean Verdier, affidé d’affairistes nantais liés au surintendant Nicolas Fouquet, fermier de Prières et oncle de David Tessier. Grâce à ce remembrement, qui voit des talus dégraissés et ôtés, le temporel gagne trente-cinq œillets et des surfaces de concentration à proportion. De son côté, à l’issue de baux à ferme de vingt-deux à trente-deux ans, l’abbaye de Prières retrouve la jouissance des salines du Baulesse, de Pont-Maudé, de Stermel, du Ras et du Bouteiller en Guérande, de la Gravillaude et de La Tranche en Batz, soit, à l’époque, près de cinq cents œillets. Puis, entre 1685 et 1720, l’abbé Jean de Sérent procède à l’érection des trente-deux œillets de la saline qui porte encore son nom.

Les entrepreneurs optimisent toutes les surfaces : en lisière des traicts, le long des berges d’étier, mais aussi au contact du bassin versant du sillon de Guérande. Des secteurs jusqu’alors négligés en raison du contexte hydrographique ou de la pédologie sont investis. Ici se placent, entre 1505 au plus tôt et 1630, les constructions de Pierre Blanche, prieur du couvent Saint-Yves de Guérande et théologal en la collégiale Saint-Aubin, de Martin Drouin, sous prieur du même couvent, puis du frère Mathurin Cormerais. S’inscrivent dans cette logique les initiatives du paludier de Saillé Alain Laragon. En 1611, il « declare avoir faict certain nombre demarayz en la sallinne apellée Cohic […] laquelle estoit froste […] ; et avoir aussy faict cinq œilletz de marays en une salline apellée Clocquard qui estoit aussy froste ». De son côté, un parent, maître François Laragon, afféage du seigneur de Careil « une petitte baulle sallée appellée le Goué », pour y construire huit œillets. Les tentatives d’appropriation de friches sont alors nombreuses et matière à conflits entre prétendants. Pour sa part, le sénéchal les règle au mieux des intérêts du domaine du roi. C’est ainsi que sont partagées les baules sollicitées par Aubin Deslandes et la compagnie Yviquel-Le Mauguen du Croisic. La division garantit au premier de bâtir, avant 1630, la saline Pradel alias Proumarzain, proche de Quéniquen, et aux seconds d’ériger La Planche au bout de la Clique de Saillé. Tout bien pesé, le bilan des années 1520 à 1700 est considérable. Les spéculateurs ont mis en place une cinquantaine de salines de toutes tailles et, au bas mot, deux mille cent quarante œillets en production. En tirant parti des grands schorres de l’ouest et de l’est du bassin salicole, les investisseurs du XVIIe siècle ont laissé peu de surfaces aux entrepreneurs du siècle des Lumières. C’est dans un contexte de territoire plein que des friches exposées aux bris de mer, en avant de Clis, au nord du Pouliguen et en arrière de la dune d’Escoublac, sont converties par des investisseurs en quête de nouvelles terres et de profits. Au final, quatre cents œillets répartis en une douzaine de salines prennent place dans le puzzle du parcellaire. Plusieurs d’entre elles sont loties dans des cobiers et seule la moitié d’entre elles compte plus de trente-deux cristallisoirs. Entre 1746 et 1767, ces travaux ont pour témoin André Commart de Puylorson, un ecclésiastique qui ne cache pas son admiration pour les paludiers « dont le savoir est comme infuse de plusieurs parties des mathématiques ».

Un espace préservé : les ouvrages de la pointe de Pen-Bron

Les techniques jadis mises en œuvre contre les effets des tempêtes sur les marais salants sont peu renseignées. Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, leur protection incombait aux propriétaires qui faisaient tapisser à leurs frais de murs à pierre sèche les salines les plus exposées aux vimers. Sous Louis XIV, la préservation des marais devient un enjeu collectif. Ceux de Bourgneuf ne se sont jamais vraiment relevés de l’ouragan de 1598 et le pays de Guérande a une carte à jouer sur l’échiquier du commerce européen. Au début du XVIIIe siècle, un cycle de tempêtes fait craindre pour l’intégrité des salines et de leurs ports. En outre, en retirer les bancs de sable et les rochers permettrait d’accroître les rotations commerciales et de faciliter le mouillage des navires de très gros tonnage. C’est l’objectif de la darse grandiose imaginée par l’ingénieur du roi Charles Thévenon, chargé du renfort de la pointe de Pen-Bron à partir de 1710. Invoqués comme enjeux de défense contre la mer et de préservation du potentiel économique des salines, ces travaux se révèlent servir les intérêts et ambitions du Croisic.

La flèche de Pen-Bron et la falaise d’Escoublac sont de fragiles remparts contre la mer. La végétation, rare, peine à fixer les sables qu’un coup de vent remet en mouvement. Depuis les ouragans de 1701 et 1703, un étier trace son cours dans les dunes d’Escoublac. L’arène s’écoule dans le port du Pouliguen et contribue à son comblement. Affouillée par les marées, l’extrémité de Pen-Bron est sur le point de rompre, l’océan y ouvre un « bras de mer » et ruine le chemin de Guérande au Croisic. Le mini raz-de-marée de 1705 mine un peu plus le massif et la submersion menace les salines.

En 1709, les villes du Croisic et de Guérande sont contraintes de provisionner une somme de 6 000 livres et de diligenter des réparations à Pen-Bron, et même d’y exécuter une chaussée empierrée. Charles Thévenon est appelé à la direction des travaux. Les villes maîtres d’ouvrage soutenues par la Province sont alors incitées à solliciter les ingénieurs du roi et les « entrepreneurs et gens de métier », plutôt que les maîtres d’œuvre locaux, pour mener à bien leurs travaux. Le Croisic est déjà dans cette dynamique en programmant l’entretien de ses quais et ceux du Pouliguen.

À son arrivée en 1710, Thévenon dresse une « Carte de l’entrée du Port du Croizic et de la Pointe de Pembron ». Il y localise les trois brèches mitoyennes qui fragilisent la dune. En guise de cautère, il suggère d’élever, sur près de 1,5 kilomètre, une digue de terre de 1 à 2 mètres, adaptée à la topographie de la dune. Au contact de l’anse de Piriac, le flanc sera revêtu d’un serré incliné à pierre sèche. Haut de 6 à 8mètres, il s’enracinera dans le pied du massif dunaire. Au sud de la pointe, là où les piétons prennent bac pour Le Croisic, l’ingénieur prolonge le perré d’un musoir à pierre sèche. Ancré sur le rocher du Passage, l’éperon détournera les courants et renforcera les chasses d’eaux sur les bancs de sable des chenaux du Croisic. Le programme est chiffré à 61 110 livres et Thévenon en promet l’exécution rapide par corvée gratuite. Deux ans plus tard, faute de volontaires, les travaux sont au point mort. Certes, en 1710 et 1711, les brèches ont été colmatées, mais la situation s’est dégradée.

De plus, les fonds manquent, et le programme est donc à revoir. À la veille de Noël 1712, l’ingénieur abandonne l’idée de taluter l’intervalle entre la digue élevée en avant des brèches et l’extrémité de Pen-Bron, préférant concentrer les travaux sur la partie du tombolo qui répand ses sables dans les chenaux du marais. Thévenon envisage la construction d’un talus de pierre de taille de 7,70 mètres de haut. Le mur débutera au nord-ouest de la maison du Passage, descendra vers la pointe et aboutira en lisière du chenal du Traict. Les plans retravaillés du profil et de la maçonnerie de l’éperon sont « veu(s) et examinés pour être exécutés » à Rennes le 2 mai 1713 par Jean-Siméon Garangeau. Nommé par Vauban « ingénieur en chef et directeur des fortifications de Saint-Malo », l’expert a travaillé à l’arsenal de Marseille, puis de Brest. Son visa montre que la situation n’est pas prise à la légère. Le 16 mai 1713, Louis XIV décide de financer les 51 500 livres des travaux prioritaires par un impôt exceptionnel de 1 livre 10 sous par œillet et propriétaire de salines. Le versement doit s’étaler sur deux ans.

Dès septembre 1713, 36 906 livres sont réunies. Le 17 juin précédent, la première d’une série de trois adjudications concernant « des ouvrages de la pointe de Paimbron » a été attribuée à René Tonney, Barthélemy et Mathieu Mac Manus. Caution de ses associés, Mathieu Mac Manus est réputé « commissionnaire, marchand en gros et en détail » du Croisic. Le 18 janvier 1714, dans le cadre des ouvrages préparatoires incombant à la maîtrise d’ouvrage, les syndics du Croisic ont passé un marché de fourniture de pieux avec Jean Crespel, du port de Cran sur la Vilaine. Le marchand de bois s’engage à livrer quatre cents « pilots pour les ouvrages ordonnez à la pointe de Painbron ». « De bons bois de chesne, depuis douze jusqu’à quinze pieds de long sur au moins trante pouces de circonférence par le gros bout [et] assez droit pour pouvoir estre battus », les pieux soutiendront les lourdes fondations du musoir et de la maçonnerie de pierre de taille. La ville paye encore les « machines et [des] journées d’hommes [à] battre » ces pilots. Le chantier démarre sous les meilleurs auspices – c’est compter sans la mer, qui dégrade la dune, et les difficultés de tous ordres qui surgissent, financières en particulier : elles se présentent au premier devis des réparations prioritaires à effectuer à Pen-Bron.

En mars 1714, Charles Thévenon révise sa copie. Le volet technique du projet est amélioré et réévalué à la hausse. La contribution des États de Bretagne de 12 000 livres est insuffisante pour couvrir les 147 511 livres du devis. Aussi celle des propriétaires grimpe-t-elle de 1 livre 10 sous à 4 livres 10 sous par œillet. L’administration en organise la levée en dressant la liste des salines, de leurs propriétaires et des paludiers exploitant les œillets. De cette fusion des livres de la dîme ecclésiastique sur les salines de Batz, de Guérande et d’Escoublac, il ne subsiste que le cahier de Guérande et d’Escoublac. La puissance de feu des deux paroisses est appréhendée : 18 093,5 œillets, possédés à 15,8% par l’Église et les établissements assimilés – fabriques, hôpitaux, charités… – et à 3,5% par des paludiers exploitants. Un estimatif de 1723 considérant la paroisse de Batz établit le total du salin à 24 980,5 œillets.

La taxe de Pen-Bron est promulguée le 29 décembre 1714. Elle est d’abord encaissée par d’Espinoze, le maire, négociant du Croisic, puis par Jacques Hervagault, receveur de la prévôté de Nantes au Croisic, à charge pour eux de payer l’entrepreneur. Mais la collecte s’enraye. Frappé d’insolvabilité, Jacques Hervagault est accusé de partialité et de recouvrer la taxe sur un pied déraisonnable en employant des hommes de main armés et violents. La mission est alors transférée au sieur Kerbézo-Laragon, puis à Hugues Guilloré de Kerlan, notables habitués au maniement des deniers publics.

En septembre 1717, les propriétaires se plaignent du coût des travaux. De 25 livres 10 sous la toise, lors de la première adjudication, il atteint déjà 39 livres 12 sous. Arguant du « vil prix des sels » et « du temps malheureux d’à présent », ils rechignent à s’acquitter du dernier terme. Il serait pourtant bien utile. En 1715, une partie du chantier et de la dune a été emportée par les tempêtes de la première marée d’équinoxe. L’assise du musoir y a perdu 2 276 toises carrées. Cette modification du trait de côte impacte encore le projet et la facture. L’éperon du musoir doit être prolongé sur l’estran. Thévenon évalue la reprise des dégâts à 48 000 livres. En peine de matériaux, Mac Manus s’empare des pierres de délestage éparses sur l’estran. Contre l’avis les syndics du Croisic, il en fait déterrer au pied de la Jonchère du Prince et déchausser aux murs des quais. Lassée, la Ville le somme d’achever les travaux de sa seconde adjudication. L’entrepreneur a ses raisons pour faire la sourde oreille : les communautés de Guérande et du Croisic ne s’entendent que pour lui chercher noise. La collecte de la taxe laisse à désirer, ses avances ne sont pas remboursées, et il honore son marché en s’endettant. Quand il n’est plus en mesure de les payer, les ouvriers désertent le chantier.

Les instances supérieures s’émeuvent de la situation. Un arrêt du Conseil du roi du 17 juin 1718 prie l’intendant Feydeau de Brou de faire procéder par un ingénieur commis d’office à un procès-verbal de réception des « ouvrages faits pour la conservation des marais salans ». L’injonction est déterminante et les travaux de la troisième adjudication sont « renables », achevés en mai 1719.

Pour autant, la Ville du Croisic n’en tient pas quitte l’entrepreneur. En 1720, un arrêt du Parlement intime aux parties une négociation amiable. Le 3 décembre, Le Croisic pose les conditions du solde de tous comptes qui évitera un procès coûteux : l’adjudicataire finance un escalier à l’ouvrage de Pen-Bron, répare les deux brèches du quai du Lénigo, dont les carreaux ont été remployés à Pen-Bron, et y relève deux autres brèches. En outre, il fournit les pierres de taille de remplacement, ôte les déblais au bas des brèches, avant de délivrer un quitus des sommes versées à la Ville et aux propriétaires de marais salants.