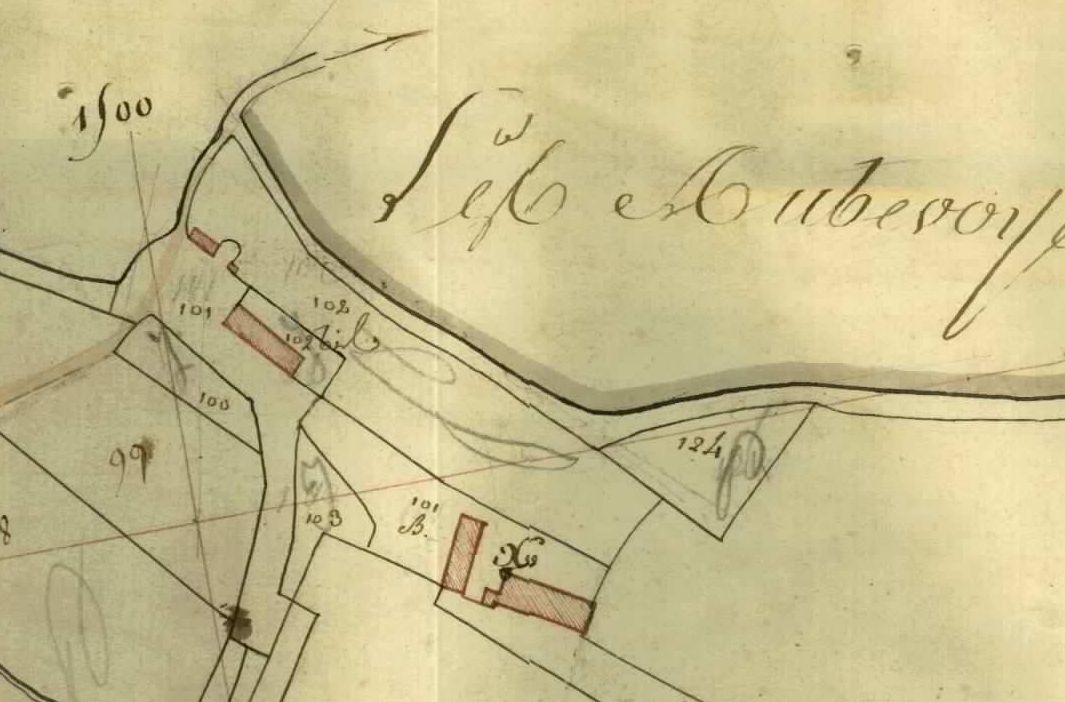

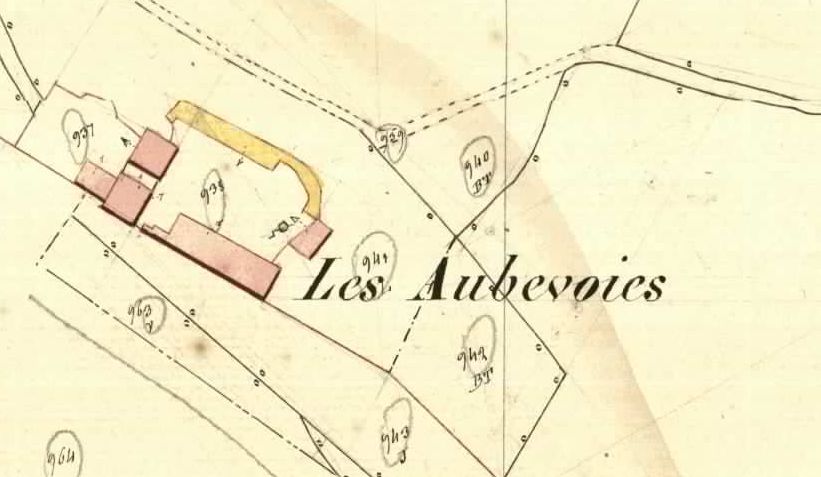

Le château d'Aubevoies est construit à flanc de côteau, devant des abris troglodytiques, probablement en relation avec la toute première habitation. Ils sont aujourd'hui transformés en dépendances délimitant une cour fermée. Les bâtiments actuels datent du XVIIe siècle et prennent la place de bâtiments plus anciens. Le corps de logis domine la vallée. Un deuxième bâtiment, contenant le porche, ferme la cour à l'ouest. Le corps de logis a été fortement réaménagé, tant extérieurement qu'intérieurement, au XVIIIe siècle.

Le bâtiment occidental est mieux conservé. Cette ancienne aile d'habitation convertie en communs, communiquait peut-être avec le logis, comme le suggère une baie murée qui pouvait correspondre à passage étroit ou galerie. Elle se compose dans sa partie gauche de deux chambres à feu superposées et d'un étage de comble à surcroît. La charpente de cette partie, à doubles arbalétriers, porte la date d'une campagne de restauration : 1836.

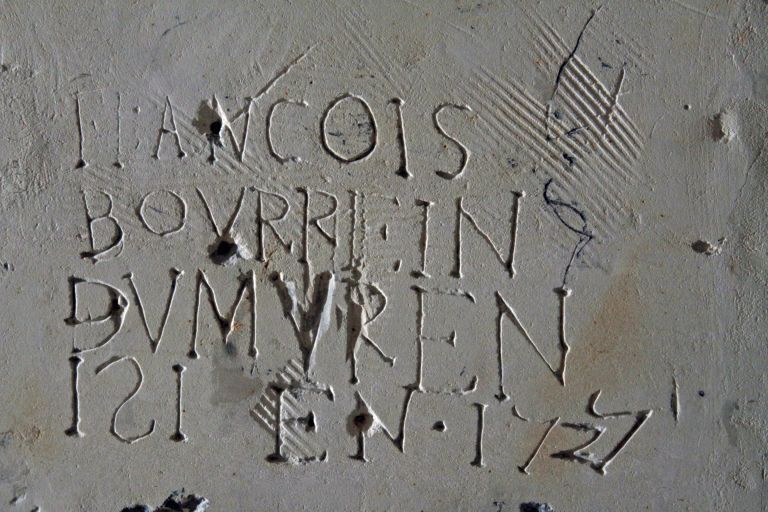

La partie droite du corps de bâtiment, qui contient aujourd'hui le porche, est de la même campagne de construction (continuité de l'appareil). Elle a été abaissée par la suite, ce qui explique que dans la chambre à feu, le plafond empiète sur le manteau de la cheminée historiée. Cette modification a également entraîné la disparition de la lucarne dont l'assise est encore visible en façade dans la maçonnerie. La cheminée de la chambre à feu porte des armes partiellement effacées et une inscription "François Bourrein demeurait ici en 1727".

L'extrémité de l'aile a été reconstruite (rupture d'appareil et disparition de la corniche). La charpente est à pannes avec faux entrait à encoches et semble dater du 17e siècle, ce qui correspond aussi aux linteaux à trois claveaux avec une clef de linteau, sans aucun décrochement et joints lisses.

Dans le coteau de calcaire, les anciens abris troglodytiques ont été aménagés en dépendances : trois remises, une boulangerie, une chapelle, un pigeonnier et une autre remise. La boulangerie a conservé sa cheminée. Un arc maçonné a été construit pour soutenir la voûte.

La chapelle se situe dans le prolongement de la terrasse, avec un accès indépendant. Elle est entièrement excavée dans le tufeau, et se compose de deux bras en berceau brisé qui se rencontrent en une arête, dans un plan rappelant la croix grecque. Le chevet, plat et peu profond, est couvert d'un plafond de solives. La date de 1676 est gravée dans le mur du transept. À l'entrée de la nef, se trouve un bénitier creusé dans la paroi.

Le pigeonnier, très ample, est creusé selon un plan rappelant la triconque. La voûte est aussi très élaborée, évoquant le berceau brisé. Au centre, un pilier rond maçonné supporte la voûte. Les trous de boulins destinés aux pigeons se situent dans l'alcôve axiale et sur les deux côtés du mur absidial. L'alcôve orientale est aujourd'hui en partie condamnée en raison d'un éboulement.

Photographe.