Les campagnes à l’époque gallo-romaine

L’environnement rural antique est aujourd’hui assez bien documenté, en raison surtout des fouilles préventives menées ces dernières années. C’est à proximité de Beaulieu que les données sont les plus complètes, avec la présence du site de Villejames, son grand enclos carré à fossé simple et ses petits enclos secondaires, l’ensemble remontant à une période s’étendant entre le Ier et le IIIe siècle. Orthogonal, cet enclos semble avoir été assez perfectionné, comme en témoignent la très belle passerelle empierrée et le bassin de retenue – supposé – dont il est doté au niveau de son fossé occidental. Un autre enclos probable est repéré à Bréhany, à proximité des limites méridionales du site de Beaulieu, ainsi que tout un ensemble fossoyé au niveau de Rocadro et du Guesny qui ne semble pas s’apparenter à un contexte urbain. Si ces derniers correspondent bien au Ier siècle, l’enclos de Bréhany date du IIe siècle. À ces sites s’ajoutent les fossés antiques, découverts à Bréhadour et au Moulin-du-Diable : tous ces sites incluent des systèmes fossoyés que l’on peut assimiler à des délimitations parcellaires. Il reste maintenant à déterminer s’ils s’inscrivent dans un paysage quadrillé et orthonormé, « à la romaine », ou si des considérations autres, telles que la topographie, l’accès, la présence ou non d’habitations ou de voiries anciennes, etc., l’ont petit à petit façonné. Apparemment, aucun ne perdure au-delà du IVe siècle : ils appartiennent donc tous à l’âge d’or de l’Empire. Leurs emplacements ne seront jamais réoccupés, ou, au mieux, absorbés longtemps après par les faubourgs de la ville.

Au sud, c’est-à-dire près et autour des faubourgs de Bizienne et de Saint-Armel, les sites reconnus en prospection de surface semblent nombreux et pourraient relever de ce type de vestiges périurbains. Il est difficile de s’avancer davantage en l’absence de fouilles, mais on peut évoquer une certaine forme de continuité : des fossés antiques ont par exemple été entrevus au Bout-de-la-Rue et à Brénavé, ce dernier site étant déjà fort éloigné de la ville actuelle.

Deux villae antiques au moins sont connues, à Congor et à Kerbrénézé. Pour la seconde, il s’agirait même d’un ensemble assez somptueux, puisque des fragments de marbre et d’enduits peints y ont été recueillis à l’occasion de fouilles au XIXe siècle. Ce type de site pourrait-il être aussi présent au nord-ouest de la commune, près de Saint-Nom et du Chêne-Vert, mais également à Kerdando, où un petit bâtiment construit en opus incertum a été découvert en 1973 ?

À l’instar de ce qui a déjà été constaté pour la période gauloise, des traces très nettes d’une organisation raisonnée de l’espace ont été identifiées à Guérande. En premier lieu, il a été observé que les vestiges fouillés par Léon Maître au XIXe siècle à Clis, dont une partie est encore visible au sol, avaient la même orientation que le grand enclos gallo-romain de Villejames, à cinq kilomètres de là. Il a également été vérifié que ces orientations étaient très proches de celles des bâtiments fouillés à Beaulieu et rue de La Madeleine. Il s’agit pour l’instant de simples observations : évoquer une « centuriation », voire une cadastration du pays guérandais serait audacieux, bien que l’hypothèse soit séduisante.

L’habitat rural des XVe et XVIe siècles : une architecture sous influence

L’habitat des écarts guérandais des XVe et XVIe siècles demeure mal connu. Les sources écrites sont extrêmement lacunaires et les recherches de terrain n’ont permis de repérer que de rares vestiges. L’intense reconstruction dont a fait l’objet la presqu’île aux XVIIe et XVIIIe siècles peut en partie expliquer ce phénomène, et il n’est pas exceptionnel de retrouver dans les bâtiments ruraux de cette période – les qualités pétrographiques du granite ayant largement facilité leur remploi – des éléments de décor de l’époque médiévale.

Les rares maisons des XVe et XVIe siècles conservées n’en restent pas moins intéressantes. À l’exception de Cannevé et du Clos-Flaubert, à l’est de la commune, leur localisation est majoritairement cantonnée dans les écarts bordant les marais salants, les plus denses et les plus anciennement peuplés. Elles témoignent alors bien souvent d’un habitat relativement cossu, dont l’architecture est fortement inspirée du modèle manorial. Si les textes suggèrent que la plupart des constructions sont couvertes en matériaux végétaux (glé, ros, bourre), l’utilisation de l’ardoise comme matériau de couverture est signalée à Clis sur des maisons rurales au milieu du XVIe siècle.

À Quéniquen, l’actuel n° 4 rue de la Fontaine-Neuve est sans doute l’édifice le plus ancien conservé au sein d’un écart. Situé en fond de parcelle, le long d’un chemin secondaire perpendiculaire à la voie principale descendant au marais, le bâtiment, pourvu d’un étage, adopte un plan rectangulaire. Son volume initial semble avoir été amputé d’une partie à l’est. Alors que les ouvertures de la façade sur rue témoignent d’une reprise au XVIIe ou XVIIIe siècle, peut-être consécutive à la construction d’un second logis dans le prolongement à l’ouest, le mur-gouttereau nord conserve ses anciennes baies : porte en arc légèrement brisé, jour trilobé, demi-croisée sans appui saillant, dont le vocabulaire suggère une datation dans les premières décennies du XVe siècle. Ces baies mais aussi la cheminée engagée de la salle, dont la hotte repose sur des consoles à ressauts chanfreinés, associée à un placard mural, ne sont pas sans rappeler les baies et la cheminée du manoir voisin de Kerpondarm, à Clis, daté par dendrochronologie des années 1403-1419d. La situation de cette maison aux apparences de manoir au cœur même de l’écart de Quéniquen pose question. S’il est exclu d’y voir le siège d’une seigneurie, ce logis cossu pourrait bien avoir été le lieu de résidence d’un exploitant fortuné, d’un ecclésiastique voire d’un cadet de la noblesse, à l’image de Guillaume Deno, qui résidait à Quéniquen à la fin du XVe siècle.

Le logis de Quéniquen n’est pas un cas isolé. À Saillé, les actuels n° 4, 6 et 8 rue du Four, forment un ensemble constituant l’un des rares logis nobles identifiés au sein d’un écart. Divisé dès la fin du XVIIe siècle en deux, puis trois logis, l’ensemble ne formait vraisemblablement à l’origine qu’un seul volume comportant une salle basse et une cuisine au rez-de-chaussée, une salle haute et des chambres à l’étage. Le décor soigné de la façade sur rue, ajourée d’une porte en anse-de-panier, de croisées et de demi-croisées, et les pignons ornés de crossettes zoomorphes devaient fortement singulariser ce logis, dans ce village paludier alors composé d’une trentaine d’habitations. Dénommée le « vieil logis » ou « logis de Trevénegat » dans les registres de la réformation colbertienne, cette maison a pu être bâtie pour l’un des membres de la famille de Cleuz, alors seigneur de Trevénegat à Saint-Lyphard, dans le courant du XVIe siècle. Elle constitue à ce jour un précieux témoignage de l’insertion, au cœur même d’un écart, d’une maison ou d’un hôtel semi-urbain pouvant être qualifié de « noble ».

Au-delà des maisons à étages, une demi-douzaine de logis de moindre envergure, à une seule pièce en rez-de-chaussée, peut-être à l’origine de plain-pied sous charpente, ont également été repérés. À Clis, les nos 4 et 6 de la rue de l’Aha s’intégraient en 1819 dans une rangée de huit unités d’habitation orientées nord-sud, associées à l’arrière à un parcellaire de courtils en lanières. Bien que leur façade et leur couverture aient été remaniées au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ces deux logis, à pièce unique, conservent un décor tout à fait étonnant pour ce type d’habitat modeste. La hotte de la cheminée engagée du n° 4, reposant sur de petites consoles en pyramide inversée et la présence d’une étagère murale sur le mur-pignon opposé ne sont pas, en effet, sans rappeler le type d’association observé dans l’architecture manoriale de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. Cette imitation se traduit également dans le soin apporté à la porte ouvrant sur le jardin, couverte d’un linteau droit reposant sur des sommiers dont les piédroits sont décorés d’un large chanfrein, et par le percement sur la façade sur rue d’une demi-croisée. Le décor intérieur du n° 6 voisin est encore plus travaillé. Les pyramides inversées de la cheminée sont ici surmontées d’un petit tore, et l’encadrement des niches de l’étagère murale est souligné par un canal plat. Un traitement soigné des consoles des cheminées se retrouve au n° 7 de la Grand-Rue, voisin. Relevé en 1942 dans le cadre du projet EAR 1425 par Henri Montfort, le bâtiment était visiblement à l’origine une « maison double » composée d’un seul niveau d’habitation. Dans le deuxième quart du XVIIe siècle, deux autres pièces furent aménagées à l’étage, comme l’atteste la construction de deux escaliers droits, le premier venant se plaquer sur le piédroit de la porte sud du rez-de-chaussée, sculptée d’une accolade, le second, daté 1684, obturant une porte primitive. L’aménagement du comble à surcroît est contemporain de cette période, comme en témoignent les lucarnes passantes dont l’une porte la date de 1699.

En raison de leur situation et de leur caractère ostentatoire, on pourrait être tenté de rapprocher ces constructions d’un type d’habitat dit « paludier ». C’est d’ailleurs la qualification que donne Henri Montfort au n° 7 de la Grand-Rue. La richesse du décor mis en œuvre et le soin apporté notamment aux cheminées indiquent, en effet, que la construction était destinée à un personnage aisé ; le fait que cette habitation ait été bâtie non loin des marais salants suggère que son propriétaire avait une profession liée au sel. Pourtant, la réalité est sans doute plus complexe.

Dès le Moyen Âge, les écarts des marais salants présentent une structure socioprofessionnelle largement diversifiée. Et même dans les écarts, tels Saillé, Clis ou Quéniquen, où le travail du sel a été l’activité dominante, les paludiers ne devaient représenter qu’une certaine proportion de la population. À Clis, le toponyme de la rue de l’Aha, où se situent deux des maisons repérées, est sans doute à rapprocher du mot médiéval ahan, qui signifie « effort », « labeur », « fatigue » mais aussi « labour » et « semailles ». Le mot a donné le verbe « ahaner » (se fatiguer mais aussi labourer, cultiver) ainsi que les adjectifs « ahanage », « ahanable », ou le nom « ahaneor » (laboureur, cultivateur) : plutôt qu’en raison de la présence des paludiers, le nom de la rue pourrait lui avoir été donné en référence aux cultivateurs qui en occupaient les maisons.

L’exceptionnel inventaire après décès de Bernard Guegan, dit Cognelle, l’un des plus anciens documents de ce type conservés en Bretagne, permet également de nuancer cette réflexion. Dressé en 1392, il donne un aperçu de la résidence et des biens d’un paysan habitant Saillé à cette époque. Bernard Guegan est d’abord propriétaire d’une maison, dont le type n’est pas précisé, mais dont la contiguïté avec celle d’Aubin André d’une part, et celle de Guillaume Coger, d’autre part, suggère une disposition « en rangée ». À ce logis sont associés un courtil et les dépendances. L’énumération des biens meubles qui suit – où l’absence de lit est notable – signale un vieux charnier, trois vieux linges, une petite couette et trois vieux linceuls, quatre vieux fûts de pipe, trois vieilles petites huches et une vieille meule. Bernard Guegan élève des brebis (vingt-huit têtes) dont il tire de la laine (cinq toisons et de la paille d’estain). Il cultive seize seillons de terre, relativement éloignés de son lieu de résidence, à Careil. Il dispose d’un stock de douze truellées de froment et de quatre charretées de « frambray ». La présence de « gèdes » dans son outillage, autrement composé d’une fourche, d’un « caper », d’un trépied et de quatre écuelles de bois, suggère qu’il participe aux activités salicoles. Mais c’est l’importance du cheptel ovin qui est ici remarquable. Malgré son implantation à Saillé, village salicole, Bernard Guegan est en réalité un éleveur-cultivateur dont la plus grande partie des terres se situe à Careil, à deux kilomètres de sa résidence.

Sans doute encore très répandus dans la Bretagne rurale à la fin du Moyen Âge, les bâtiments d’habitation associant pierre et bois ne trouvent que peu d’écho dans les écarts guérandais. Les maisons de cette époque repérées sont exclusivement construites en pierre et présentent dans la majorité des cas, nous l’avons vu, une cheminée sur le mur-pignon. Les fouilles menées en 1996 lors de la construction du lotissement du Clos-Flaubert ont néanmoins permis de mettre au jour un bâtiment d’habitation dont la quasi-absence de fondements et leur faible largeur hors-sol pourraient suggérer une architecture mixte associant terre et bois. Le bâtiment, daté par le mobilier des XVe et XVIe siècles, s’intégrait dans un ensemble de trois constructions alignées parallèlement sur 26,50 mètres, le long d’un chemin antique. De plan rectangulaire, d’une longueur totale de 11,50 mètres sur 6,20 mètres de largeur à l’extérieur, il était composé de deux pièces, l’une de 37 mètres carrés, sans doute à vocation résidentielle, l’autre de 20 mètres carrés – une étable ? –, séparées par un mur de refend. Construits en leucogranit local, ses murs de 0,65 mètre de large étaient à deux parements enfermant un blocage composé d’un agrégat de matériaux concassés mélangés à une argile fine. Les deux pièces possédaient chacune un accès indépendant, ouvrant sur la cour, et communiquaient par l’intermédiaire de deux portes situées à chaque extrémité du mur de refend. Ce dernier conservait sur sa face orientale les restes d’une cheminée de 1,70 mètre de large, aux piédroits chanfreinés, équipée dans le contrecœur d’un réceptacle pour les cendres. De l’autre côté du mur, derrière la cheminée, était aménagée une plaque foyère quadrangulaire de 0,80 mètre de large, possible vestige d’un foyer central antérieur à l’aménagement du refend. Au-delà de l’aspect formel du bâtiment, la fouille des espaces de circulation a révélé l’existence d’un système de drainage, destiné à la captation des eaux de ruissellement, courant sous les deux pièces. Associé à la présence de plusieurs éléments de confort – lavabo, dalle égouttoir –, ce système atteste que la construction de ce bâtiment est le fait d’une classe paysanne aisée.

Bien que l’on ne connaisse, à ce jour, aucun autre exemple d’architecture en bois, celle-ci a dès le XVe siècle largement côtoyé, dans le monde rural, une architecture de pierre. Dès cette époque, elle présente une typologie hiérarchisée : maison de plain-pied, maison à étage, à une ou deux pièces, couverte ou non d’ardoise, portant parfois un décor plus ou moins riche emprunté au modèle manorial. Si les maisons de cette période restent rares, les exemples conservés témoignent que l’organisation en rangée des habitations, caractéristique des écarts guérandais, est déjà bien en place entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe.

Un espace éclaté : formes et organisation de l’habitat rural

Durant l’époque moderne, l’augmentation de la population a essentiellement profité à l’espace rural. D’après les registres de la capitation, au début du XVIIIe siècle environ 70% de la population guérandaise se répartissent désormais hors de la ville intra-muros et de ses faubourgs. Les ruraux résident soit au sein d’un habitat dit « isolé », constitué majoritairement par les manoirs ou leurs métairies, soit dans des écarts, appelés localement « villages » et plus rarement « hameaux ». Si le nombre des manoirs augmente peu, le mouvement de création des métairies, amorcé depuis la fin du Moyen Âge, s’amplifie. Au sud de la commune, la zone du coteau et des marais salants apparaît comme la plus fortement peuplée. À elles seules, quatre des douze frairies de la paroisse, Saillé, Rrescalan, Clis et Quéniquen, regroupent près des deux tiers de la population rurale.

La fortune de la maison rurale guérandaise (1600-1800)

La reprise économique du pays guérandais à partir des années 1600 s’est traduite par une intense activité architecturale dans le domaine rural. À Guérande, 41% du bâti rural conservé datent ainsi d’une période comprise entre 1600 et 1800, tendance que confirme la proportion des millésimes inscrits sur les maisons. Le phénomène est particulièrement sensible dans les écarts bordant les marais salants. À Saillé, Clis et Quéniquen, entre 50 et 60% du bâti repéré sont attribuables à cette époque. Au revers du coteau, lus largement reconstruit dans la seconde moitié du XIXe siècle, ce fait est moins marqué.

La concentration des travailleurs du sel près du lieu même de leur production a longtemps contribué à qualifier d’« habitat paludier » l’architecture qui s’est développée aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les écarts bordant les marais salants. Il convient aujourd’hui de nuancer cette affirmation. Les recherches actuelles sur ces communautés montrent, en effet, que la structure socioprofessionnelle y était largement diversifiée et stratifiée. Par ailleurs, même dans les écarts où l’activité salicole était dominante, comme à Saillé ou à Quéniquen, les paludiers ne représentaient qu’une fraction de la population. En réalité, l’habitat voisin des marais salants s’inscrit dans une forme d’architecture vernaculaire largement représentée sur la bordure côtière entre Loire et Vilaine et dans la région vannetaise. Deux caractéristiques la distinguent toutefois nettement de celle du revers du coteau : la présence de nombreuses maisons à étages et la couverture en schiste, matériau adopté ici précocement.

Typologie des logis : diversité des formes et manières d’habiter

La maison à cohabitation : permanence et adaptations

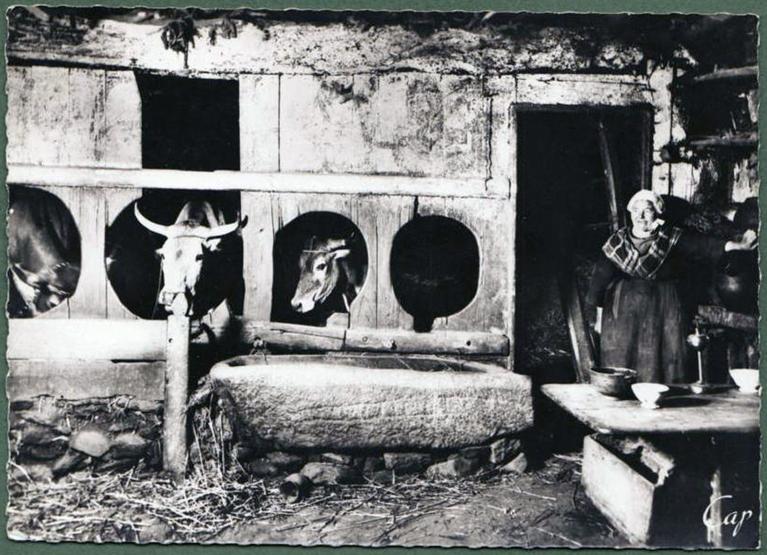

Attestée en Europe septentrionale depuis le haut Moyen Âge, la cohabitation des hommes et des animaux sous le même toit s’est maintenue en Bretagne avec une remarquable permanence jusqu’au milieu du XXe siècle, particulièrement en haute Cornouaille et dans le Vannetais, ainsi que sur le pourtour briéron et dans la presqu’île guérandaise. Dans la commune de Guérande, contrairement à ce qu’affirme Henri Quilgars, ce mode d’habitat semble avoir perduré au moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Vers 1930, le maire, Joseph Bigarré (1929-1935) affirmait ainsi qu’il avait « eu récemment beaucoup de peine, dans une ferme de 40 hectares où le fermier avec sa famille vivaient dans une pièce unique avec plus de 20 bêtes à cornes, à établir l’établissement d’une simple cloison de planches191 ». En 1942, deux maisons à cohabitation étaient encore étudiées à Quéniquen par Henri Montfort dans le cadre de « l’Enquête d’Architecture Rurale » (projet EAR 1425) menée par le musée des Arts et Traditions populaires.

Bien étudiée dans l’Ouest, la maison à cohabitation, également désignée sous le nom de « maison longue » ou «maison bloc-à-terre », a fait l’objet de nombreuses typologies transposables à Guérande. Les importantes transformations du bâti rural depuis les années 1970 en compliquent néanmoins l’analyse, et ce n’est que dans de rares cas, souvent à l’état de ruines, que celles-ci ont pu être étudiées. Leur architecture témoigne alors bien souvent de modifications successives – cloisonnement en planches ou en dur, transformation de l’étable en logis ou inversement – que seule une étude fine du bâti permet d’appréhender.

Qu’elles aient été isolées ou intégrées dans une rangée d’habitations, les maisons à cohabitation se retrouvent aussi bien en bordure des marais salants qu’au revers du coteau. Dans les écarts du nord de la commune, davantage tournés vers la culture et l’élevage, elles ont toutefois tendance à prendre une forme en longueur plus développée. Si des variations existent entre la maison à cohabitation à pièce unique et des types plus élaborés, avec une séparation en planches ou en maçonnerie, ces logis étaient visiblement loin d’être réservés aux ruraux les plus démunis : jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, de nombreuses métairies nobles guérandaises abritaient hommes et bêtes sous le même toit. En 1749, la métairie de Kerlany, dépendant du domaine de Bissin, consistait ainsi « en un corps de logis couvert de rotz et bourre où logent le métayer et ses bœufs ». Il en était de même à Mébriant ou à Bogat.

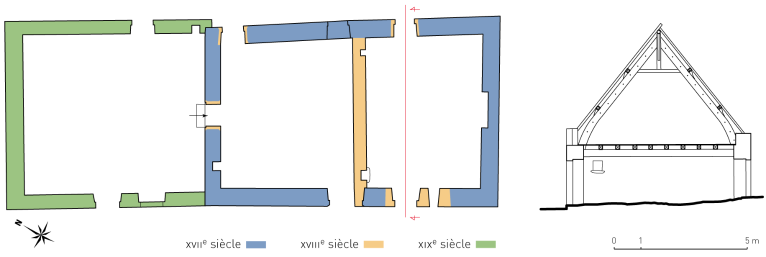

Situé au cœur d’un écart relativement dense du nord de la commune, le n° 16 chemin Yoré, à Bouzaire, constitue dans son état initial l’un des rares exemples conservés à Guérande de maison à cohabitation à une seule ouverture en mur-gouttereau. Dans cette disposition, la plus simple, la pièce unique d’environ 55mètres carrés (9,80 m x 5,60 m) n’était accessible initialement depuis la rue que par l’unique porte et était dépourvue de fenêtre. L’étude du bâti montre qu’aucune partition de la salle et de l’étable ne semble avoir existé à l’origine. La salle était chauffée par une cheminée à faux-manteau de bois engagé dans le mur-pignon sud. L’obscurité de la pièce n’était dissipée que par la porte à husset – localement à lucet –,dont le vantail supérieur n’était fermé que la nuit. Le style des baies laisse envisager une construction de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle. Le soin apporté au couvrement en plein-cintre de la porte d’entrée, dont le chanfrein se retrouve sur les piédroits de la lucarne passante, suggère que cette maison était l’habitation d’un paysan relativement aisé.

Ce modèle à ouverture unique en façade semble avoir coexisté à Guérande, dès le XVIIe siècle, avec sa variante à une porte et une fenêtre. Dans cette formule, le logis se rapproche de l’exemple précédent car les hommes et les animaux empruntent un accès commun, mais une fenêtre éclairait la salle. La métairie de Bogat, reconstruite en 1664 par Jacques-Charles Danisy, alors seigneur du lieu, reprenait ce modèle. Hommes et animaux y accédaient depuis la cour par une porte placée au centre de la façade, à droite de laquelle se situait une fenêtre sous lucarne passante. Cette disposition pose toutefois la question de l’accès au courtil situé à l’arrière du logis. Si, dans le cas d’un logis isolé, l’accès pouvait se faire en contournant ce dernier, dans le cas des maisons à cohabitation intégrées dans une rangée l’accès au jardin nécessitait le percement d’une seconde porte dans le mur-gouttereau postérieur. Ce mode fut donc largement privilégié par les constructeurs guérandais dans les logis à cohabitation intégrés dans une rangée d’habitations. À Quéniquen, le n° 21, rue des Paludiers, construit dans le courant du XVIIe siècle, était de ce type. Son usage semble s’être prolongé au moins jusqu’au milieu du XIXe siècle à Kerhas (1812), Kerrousseau (1829) ou Kermarais (1849). Dans ce type de logis pourtant, la porte arrière, ouvrant sur le jardin, ne semble pas dans la plupart des cas avoir été empruntée par les bêtes. Et il convient sans doute d’abandonner dans le contexte guérandais l’idée d’une porte destinée à préserver l’aire à battre du passage des bêtes, comme Jean-François Simon l’observe à Ouessant. À Mébriant, dont le logis comportait une porte sur chaque mur-gouttereau, l’aire à battre se situait d’ailleurs, en 1819, loin du logis.

La troisième variante de maison à cohabitation observée à Guérande est déterminée par la présence de deux portes en façade antérieure. Nécessitant un allongement du volume, le percement d’une seconde porte sur le même mur établissait un cheminement différent pour les hommes et les animaux, induisant bien souvent à l’intérieur une partition de l’espace par une cloison de planches, plus rarement de pierre. En bordure des marais salants, les dimensions de la salle étaient, la plupart du temps, supérieures à celles de l’étable, signe d’une évolution tardive de ce type qui fut progressivement remplacé, par la séparation des fonctions, en deux bâtiments distincts. Au n° 2, place de la Croix à Quéniquen, l’une des deux poutres de plancher accueillant la cloison séparait ainsi aux deux tiers de l’espace la salle de l’étable. Dans les métairies, où les cheptels étaient plus importants, c’est souvent l’inverse qui a été observé.

Souvent constatée, la séparation entre le logis et l’étable par un cloisonnement léger ou en dur ne semble pas avoir représenté une rupture complète avec les maisons à cohabitation. Bien que son utilisation soit attestée dès la fin du XVIIe siècle dans la presqu’île, dans bon nombre de cas la cloison de « sap » semble avoir été mise en place dans un second temps. À Saint-Lyphard, des ouvertures circulaires par où les bestiaux pouvaient passer la tête pour manger dans des auges (eppelis) sont attestées par l’iconographie ancienne. Une autre particularité observée à Guérande est la présence d’une niche dans le mur-gouttereau antérieur, à gauche de la porte d’entrée, toujours côté étable, dont l’origine demeure énigmatique. Probablement destinée à recevoir une auge mobile, à vocation de charnier ou de saloir, elle a aussi pu servir à recueillir « les eaux de lavures des ustensiles de ménage ». Au-dessus de cette dernière prenait fréquemment place une étagère de pierre.

Le logis indépendant : du logis à pièce unique au logis à deux pièces

Le logis de plain-pied à pièce unique, de plan carré ou rectangulaire, surmonté d’un comble à surcroît, constitue la forme d’habitat rural la plus simple repérée à Guérande. Elle était destinée à une population dont l’agriculture n’était pas la seule source de subsistance, comme les travailleurs du sel, les artisans, les journaliers ou les vignerons ; on la retrouve principalement dans les écarts bordant les marais salants, mais aussi dans les faubourgs de la ville, intégrée dans une rangée d’habitations. La pièce de vie n’a alors guère plus de 35 à 40 mètres carrés. Elle est la plupart du temps ajourée par deux portes, l’une ouvrant sur la rue, l’autre sur le jardin, et par une voire deux fenêtres côté rue, rarement côté jardin. Une étroite lucarne, qui a souvent fait l’objet d’un traitement particulièrement soigné, donne accès au comble par le biais d’une échelle, dont l’empiétement sur la rue ou sur la parcelle voisine était strictement codifié par le droit d’échelage.

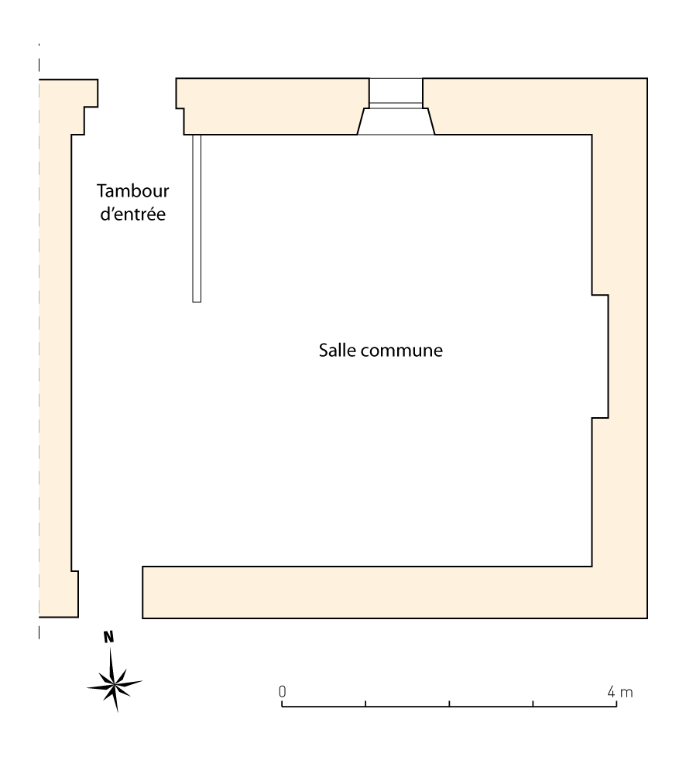

Déjà cités, les nos 2 et 4, rue de l’Aha à Clis étaient des logis indépendants à pièce unique et constituent sans doute les plus anciens exemples étudiés à Guérande. À Saillé, le n° 1, rue des Carmes, relevé en 1942 par Henri Montfort, présentait des dispositions analogues. Très certainement construit pour un paludier au début du XVIIe siècle, il consistait en une pièce unique de 6,20 mètres sur 5,20 mètres, isolée de l’entrée par une petite cloison de bois près de la porte, formant « tambour ». La salle était éclairée par une fenêtre carrée de 0,95 mètre de côté. La lucarne, à fronton triangulaire, était fermée par un petit volet de bois.

Très tôt, ce modèle de maison à pièce unique semble avoir pris à Guérande la forme de logis double, également nommé logis jumelés. Édifiés simultanément, les deux logis partageaient le même toit, mais ils étaient séparés par un mur de refend dépourvu d’ouverture. Les cheminées se situaient sur chacun des murs-pignons. Deux lucarnes passantes éclairaient les greniers, leur disposition créant parfois avec celle des portes et des fenêtres une certaine symétrie. À Clis, le n° 7, Grand-Rue, surélevé dans le dernier quart du XVIIe siècle, était très certainement au XVIe siècle un logis double et peut compter parmi les plus anciens logis de ce type recensés sur la commune.

Il est difficile de définir l’origine de ces habitats jumelés. Ils étaient peut-être construits pour deux familles apparentées ou des familles de journaliers travaillant sur le même domaine ; on les retrouve fréquemment, comme les logis indépendants, dans les gros écarts bordant les marais et dans les faubourgs.

Le logis indépendant a connu à Guérande des variations notables, la forme de la parcelle permettant parfois d’augmenter la surface de la pièce de vie et d’aménager un cellier, isolé par une cloison. Cette disposition se rapprochait alors souvent de celle de la maison à cohabitation, tant et si bien que lors de la réformation du domaine royal, à la fin du XVIIe siècle, cette deuxième pièce était qualifiée indistinctement de « jard » ou de « cellier ». Jusqu’au XIXe siècle, la présence d’une deuxième pièce chauffée dans la maison est indéniablement le fait d’une paysannerie aisée. Dans ce modèle, une cloison de pierre ou de bois séparait la salle de la chambre.

Le logis à étage, symbole de la prospérité du marais

Dès la fin du Moyen Âge, au sein des écarts bordant les marais salants, un certain nombre de maisons de plan massé se distinguaient par la présence d’un étage carré sous comble. Dans le dernier tiers du XVIIe siècle, elles sont signalées en nombre dans les registres de la réformation du domaine à Clis, Toullan, Quéniquen, Pradel, Congor ou encore Saillé. Malgré les nombreuses destructions et les remaniements, on en recense encore une vingtaine, intégrées la plupart du temps dans une rangée d’habitations ; elles sont parfois jumelles, plus rarement isolées.

L’analyse des sources écrites, confrontée à la recherche de terrain, permet de classer les maisons à étage en deux types principaux suivant que le rez-de-chaussée, nommé « embas » dans les textes, était habitable ou non. La présence d’un foyer au rez-de-chaussée est alors le facteur principal permettant de déterminer la destination de la pièce, bien que celle-ci ait pu évoluer au cours du temps. Dans le premier cas repéré, le logis est bâti sur un cellier, plus rarement sur une écurie ou une étable. La pièce du rez-de-chaussée est alors dépourvue de foyer, comme cela semble être le cas pour la maison de Pierre André, à Pradel, construite à la fin du XVIIe siècle sur cellier197.Au n° 12, rue des Prés-Garnier, à Saillé, une maison à étage, remaniée au XIXe siècle, présentait un rez-de-chaussée conçu dès l’origine pour accueillir une écurie198. Cette dernière, pavée, était marquée en son centre d’un caniveau permettant l’écoulement des purins ; l’égout communiquait avec la rue à travers le mur. Sur le coteau, la salle basse a aussi pu accueillir, ponctuellement, le pressoir.

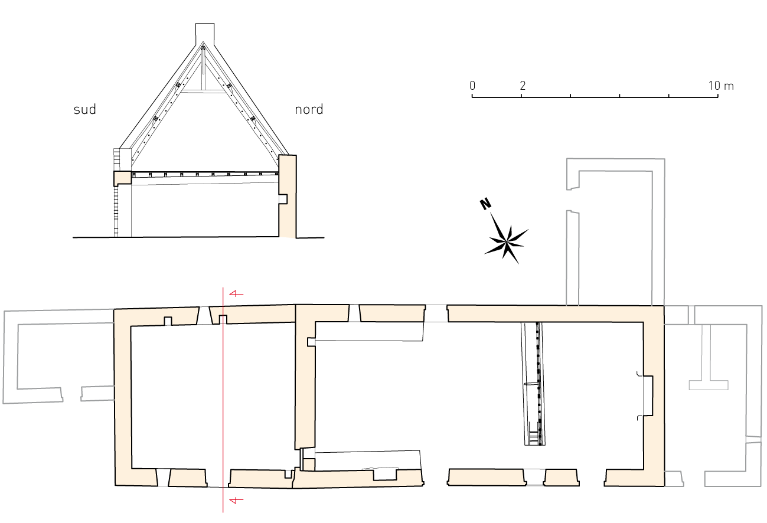

Dans le second type de logis, l’étage était élevé sur une salle basse chauffée (plus rarement deux). Les textes restent obscurs sur l’intention des bâtisseurs. Un foyer au rez-de-chaussée indique que la salle commune s’y trouvait vraisemblablement, mais cela ne permet nullement de présumer de la destination des pièces de l’étage. Les maisons possédant un foyer à chacun des niveaux ont pu avoir de multiples modes d’habitation : elles ont pu accueillir plusieurs générations, plusieurs branches d’une même famille, voire une famille et sa domesticité. La situation de l’escalier, à l’intérieur ou à l’extérieur du logis, constitue alors un autre élément d’appréciation du mode d’habitation. Rarement conservés, les escaliers en charpente en vis dans-œuvre sont essentiellement connus par les textes. Leur situation, sur le gouttereau antérieur ou postérieur, parfois dans un angle, induit toujours un passage par la salle du rez-de-chaussée. Lorsque l’escalier est extérieur, en revanche, le rez-de-chaussée est sans communication interne avec la salle. À l’instar des maisons du Trégor morlaisien, sa position, assurant l’indépendance des accès, pourrait suggérer un mode d’habitation « collectif ». Épaulée par un ou deux garde-corps de maçonnerie, la volée de marches est perpendiculaire ou parallèle à la rue. Lorsqu’elle se situe sous le perron, l’entrée témoigne souvent d’un aménagement postérieur, l’escalier venant obturer l’accès primitif du logis.

Il est en effet intéressant de noter que bon nombre de maisons à étage semblent avoir été surélevées dans un second temps. Nous avons déjà évoqué le cas du n° 7, Grand-Rue à Clis. En 1702, Jean Macé, un paludier visiblement dans l’aisance, fait ainsi rebâtir par Pierre Huet, maître couvreur d’ardoise au Pouliguen, une maison qu’il possède près de la chapelle Saint-Clair de Saillé. Il demande à ce dernier de conserver les fondements de l’ancienne maison et de démolir les « pignons et longères à proportion pour faire une étage haute » comme à la maison qu’il habite alors.

L’existence d’un escalier extérieur est toujours un facteur déterminant pour la structure et l’aspect du bâtiment. Il souligne l’aspect monumental du logis, qui domine les autres composantes de l’exploitation. Au n° 19, Grand-Rue à Clis, l’escalier situé au milieu de la façade apparaît ainsi comme le centre de la composition, élaborée avec une réelle recherche de symétrie.

S’il est aujourd’hui difficile d’appréhender les dispositions et usages premiers des maisons à étage, « héritières ou continuatrices d’une architecture nobiliaire médiévale, ou les prémices rurales d’un classicisme hérité des modèles urbains », selon D. Le Couëdic, il est indéniable que la maison à étage était un signe extérieur de la richesse des constructeurs. Les maisons de ce type sont totalement absentes de la partie nord de la commune, et leur construction est très vraisemblablement à mettre en relation avec la période de prospérité et d’enrichissement que connaissent les marais salants aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Le lent progrès de l’agriculture et ses conséquences sur l’habitat

Progrès techniques et défrichement

Initiée par les grands propriétaires terriens dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la politique de défrichement des landes, interrompue durant la Révolution, reprend activement autour de 1820 pour se poursuivre jusque dans la décennie 1840. Durant ces années, la municipalité procède ainsi à d’importantes ventes de terres en friche dans les landes communales, notamment aux lieux-dits la Commune, Taillefer et Bissin. En répartissant les lots et en organisant la publicité de la vente, les édiles anticipent ainsi de plusieurs années la loi de 1850 sur le partage des communs. Pourvue d’encore 15% de landes en 1826, soit 1 138 hectares, la surface en inculte tombe à 8% en 1843. Les terres labourables passent ainsi, en moins de vingt ans, de 3 112 hectares à 5 930 hectares. L’accroissement de la surface utile a essentiellement profité à la culture du blé, au détriment du seigle et de l’avoine. Vers 1930, sur 1 710 hectolitres de céréales produites, 1 600 sont du blé, 100 de l’avoine et 10 du seigle.

À partir du milieu du XIXe siècle, les progrès de l’agriculture se manifestent par une meilleure utilisation des engrais. À Guérande, les engrais traditionnels, à base de bruyère et de genêt enfouis lors des défrichements, qui constituent un excellent engrais vert, continuent d’être privilégiés. Dans le secteur de La Turballe, l’emploi du goémon ou varech, connu depuis le Moyen Âge, se poursuit malgré l’arrêté préfectoral du 6 juin 1817 qui tente de le réglementer. Au nord de la commune, la tourbe – dont Guérande détient, du fait de son appartenance au syndicat de Grande Brière Mottière créé en 1838, un droit d’exploitation – est également employée en amendement jusque dans les années 1840.En revanche, si la chaux est utilisée massivement dans le département à partir des années 1850, son emploi reste marginal dans la presqu’île.

Dès 1835,le Guérandais Coyé, membre correspondant de la Société industrielle et agricole d’Angers et du département de Maine-et-Loire, proche de l’agronome Jules Rieffel, tente pourtant d’innover en expérimentant le « noir animal ». Inventé par le chimiste et raffineur parisien Anselme Payen, et diffusé en Loire-Inférieure par Rieffel, celui-ci n’aura toutefois pas le succès escompté. Vers 1849, l’avocat, libraire, chimiste et physiocrate guérandais Jean-Marie Muterse (1810-1885),auteur de plusieurs études d’agronomie, dont un Almanach des engrais et du sel, plaide pour l’introduction sur le territoire de la chaux, qu’il commercialise dans les années 1850. Il développe également un « engrais de mer », composé de « débris de végétaux rejetés par lamer, de vase imprégnée de matière organique, habilement mélangée de phosphate et de calcaire ». Signalé dans le traité de la vigne de Théodore Magouet, en 1849, cet engrais connaît visiblement un succès ponctuel.

Malgré l’importance des prairies naturelles, l’élevage continue, au XIXe siècle, de tenir une place moindre que les cultures. La suppression des landes entraîne une diminution progressive du nombre des moutons et, en 1930, seules trois cents têtes sont élevées sur la commune. Encore largement utilisés par les sauniers pour acheminer leur sel au début du XIXe siècle, les animaux de bât, ânes et mulets, tendent également à disparaître à partir des années 1850, du fait de l’amélioration du réseau routier et du développement des charrettes. Le cheptel bovin connaît, en revanche, une certaine amélioration, en qualité et en quantité. L’une des principales évolutions est la diffusion de la vache de race nantaise dans la presqu’île au milieu du siècle. En revanche, l’implantation des races nouvelles, telle la Durham, ne fonctionne guère. Comme le remarque Clarac : « Les tentatives des propriétaires, des syndicats agricoles et des organisateurs de concours se sont heurtées à la routine paysanne. » Après l’échec d’un premier comice agricole d’arrondissement, la création du « comice agricole et salicole de Guérande », en 1868, associant également les cantons du Croisic et d’Herbignac, participe pourtant de la volonté « de stimuler le zèle et l’industrie de tous ceux qui exploitent le sol ». La foire au bétail de Guérande, dont le pittoresque est décrit en 1847 par Maxime Du Camp, en voyage dans la presqu’île avec Gustave Flaubert, figure ainsi parmi les plus importantes du département. À partir de 1879, l’implantation du chemin de fer – la halle aux marchandises est équipée d’une rampe d’accès pour le chargement du bétail, principalement élevé hors de la commune – profite ainsi aux exportations.

L’augmentation des surfaces cultivées conjuguée à l’amélioration de la qualité des terres a progressivement modifié la condition paysanne. Ce changement s’est traduit dans l’architecture, au milieu du XIXe siècle, par la rénovation, la réhabilitation et la reconstruction d’un certain nombre de maisons et de fermes. Les modes traditionnels d’exploitation et de construction ne sont pas oubliés pour autant, et restent vivaces au début du siècle suivant.

La survivance des modèles anciens

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le modèle de la maison à cohabitation subsiste largement dans la campagne guérandaise. Au nord-ouest, au moins trois maisons repérées – à Kerhas, à Kerrousseau et à Kermarais –, reconstruites dans la première moitié du siècle, ont ainsi été conçues d’emblée pour abriter les hommes et les animaux sous le même toit. Si, d’après certains auteurs, la zone des marais salants a de manière plus précoce abandonné la cohabitation, l’étude de terrain montre qu’il n’en est rien et celle-ci est encore attestée à Quéniquen, Clis ou Saillé jusque dans les années 1940.

Même si les baies apparaissent plus larges et que leur mode de couvrement diffère, préférant le linteau à l’arc plein-cintre ou en anse-de-panier, les maisons à cohabitation de la première moitié du XIXe siècle reproduisent les caractéristiques de celles des XVIIe et XVIIIe siècles. À Kermarais, une maison longue, construite en 1849 pour le fermier Pierre Robert, garde ainsi les dimensions relativement standard de 5,60 mètres de large sur 12mètres de long, soit 17 pieds sur 36 pieds, fréquentes dans l’habitat de l’Ancien Régime. À Kerrousseau, le logis, bâti en 1819, reprenait sans doute, à l’origine, le modèle à porte unique et fenêtre en façade, même si la partie étable, à l’ouest, était éclairée d’un petit jour. Les cloisons en planches observées dans les deux cas témoignent d’une mise en œuvre tardive, et il est certain qu’à l’origine il n’existait aucune séparation, à part peut-être celle que créaient les armoires et le mobilier.

Cette persistance tardive du modèle de la maison à cohabitation dans la presqu’île peut avoir plusieurs explications. Si le niveau modeste des exploitations ne peut être exclu, il n’en a cependant pas été la raison principale. Pierre Robert, « coq de village » en 1849, actif notamment dans la fondation de la succursale de la Madeleine, se fait bel et bien construire une maison à cohabitation. Les hypothèses fonctionnalistes – notamment celle de la recherche de la chaleur animale, qui conduit à ménager un nombre restreint de baies en façade –, évoquées par Clarac, semblent également devoir être abandonnées. Ne voyait-on pas encore dans la région guérandaise l’usage de laisser la partie haute des portes à lucets grande ouverte afin de faciliter le tirage de la cheminée pour éviter d’enfumer la pièce de vie ? La force de la tradition reste la raison la plus probable. Vers 1930, le maire de la commune, Joseph Bigarré (1929-1935), affirmait ainsi avoir « eu récemment beaucoup de peine, dans une ferme de 40 hectares où le fermier avec sa famille vivaient dans une pièce unique avec plus de 20 bêtes à cornes, à obtenir l’établissement d’une simple cloison de planches. Le fermier prétendait qu’il n’entendrait pas ses bœufs s’ils étaient malades…».

L’une des évolutions notables au XIXe siècle concerne la mise en œuvre de la charpente. Si la charpente à fermes et pannes reste la norme, les arbalétriers courbes, encore observés dans certaines maisons du XVIIIe siècle, laissent définitivement place à des arbalétriers droits sciés mécaniquement. À partir des années 1850, ces derniers sont progressivement pourvus de jambes de force et de blochets. Dans ce cas, c’est la jambe de force qui vient s’assembler sur la poutre de plancher, l’arbalétrier venant reposer sur le faîte du mur-gouttereau. Le blochet, parfois traversant, permet quant à lui d’alléger la charge supportée par le mur. Cette évolution, qui permet d’accroître le volume du comble, est probablement à mettre aussi en rapport avec le changement des couvertures, l’ardoise remplaçant progressivement les couvertures végétales. Dans le courant du XIXe siècle, les constructions modestes du nord de la commune continuent en effet de privilégier le chaume pour la couverture. Malgré les préconisations des autorités et des assureurs, qui encouragent à couvrir en ardoise en raison des risques d’incendie, ce matériau reste employé jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il a pu ponctuellement être remplacé par la tuile mécanique. Quand elle est employée, l’ardoise, onéreuse, ne couvre que le logement du paysan, le jonc et le roseau étant réservés aux parties agricoles. Devenues minoritaire après-guerre, les couvertures en roseau ont effectué un retour remarqué dans le nord de la commune après les années 1970, grâce aux actions incitatives du Parc naturel régional de Brière.

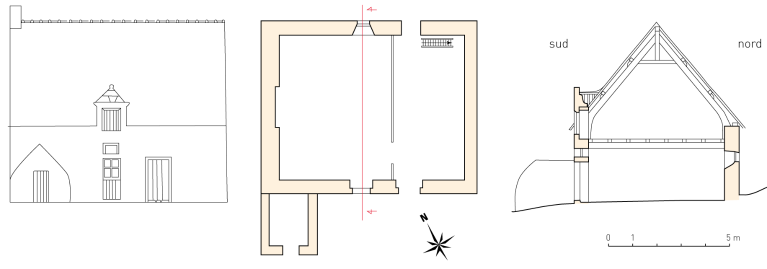

La maison de type ternaire

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les influences urbaines et les modèles de l’architecture savante s’introduisent progressivement dans l’architecture rurale guérandaise. Ces maisons nouvelles, qu’elles soient construites ex nihilo ou rebâties sur un fonds ancien, se distinguent par la symétrie de leur façade et de leur plan, et par les dimensions standardisées de leurs baies, dont les linteaux, toujours en granite, proviennent désormais d’une exploitation industrialisée de la pierre. Le modèle de maison le plus simple se caractérise par une façade à trois travées de baies, dont l’élévation, symétrique à l’extérieur, suggère la distribution intérieure à usage unique d’habitation. La nouveauté réside parfois dans la présence d’un cloisonnement central, séparant la chambre à coucher de la salle, destinée à la seule préparation des repas. À l’image du n° 39, route des Paludiers, à Clis, construit en 1858, ou du logis, situé en bordure de l’écart de Miroux, à Kervaret, en 1869, ces maisons de proportions modestes ne sont parfois guère plus importantes que celles des siècles précédents. Parfois isolées, elles s’intercalent la plupart du temps dans un alignement, qu’il soit ancien ou récent.

Le modèle urbain à étage, bien que connu depuis le XVIIe siècle dans les gros écarts bordant les marais salants, trouve son épanouissement dans les « nouvelles succursales » du milieu du XIXe siècle. Les maisons à étage, à trois travées de baies, sont ainsi particulièrement nombreuses dans le bourg de la Madeleine, dont les premières constructions apparaissent entre 1852 et 1861, puis entre 1864 et 1881. À Saillé, le percement de la rue de Léniphen, lié à l’aménagement de la route salicole entre le bourg et l’étier Plinet, en 1867, voit la construction d’une série de maisons à étage de type ternaire. Il en est de même à Trescalan et surtout à La Turballe à partir de la décennie 1850. Comme dans la variante sans étage, salle et chambre du rez-de-chaussée sont séparées par des cloisons ou des murs de refend. Parfois destinée aux commerçants, une pièce du rez-de-chaussée peut accueillir une boulangerie, une cordonnerie ou un débit de boissons. Pour des raisons économiques, ou en réaction au modernisme, seules les lucarnes du comble, surmontées de frontons triangulaires ou segmentaires, comme aux siècles précédents, témoignent d’une volonté d’ostentation.

L’absence de fermes modèles est notable sur la commune. Les grands propriétaires terriens guérandais du XIXe siècle ont visiblement été réfractaires aux nouvelles théories de l’architecture moderne, dans une région où l’élevage n’a finalement jamais été la priorité. On n’observe ainsi, étonnamment, aucune reconstruction de grande ampleur dans les nombreuses métairies du territoire. Seul un logis moderne, à travées, mais toujours de plain-pied, vient parfois remplacer l’ancien transformé en étable. L’utilisation de la brique en encadrement des baies, qui caractérise les grandes fermes modèles des Pays de la Loire, et notamment de l’Anjou, est exceptionnelle. On la retrouve, parfois associée au tuffeau, dans des logis individuels ou dans des rangées d’habitations. S’il reste ponctuel, son emploi témoigne, dans les dernières décennies du XIXe siècle, de la lente pénétration dans le monde rural de nouveaux modes architecturaux et du changement du champ relationnel vers l’axe ligérien.

Photographe.