Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.

- inventaire topographique, Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

-

Commune

Sainte-Radégonde-des-Noyers

-

Lieu-dit

Prée Mizotière (la)

-

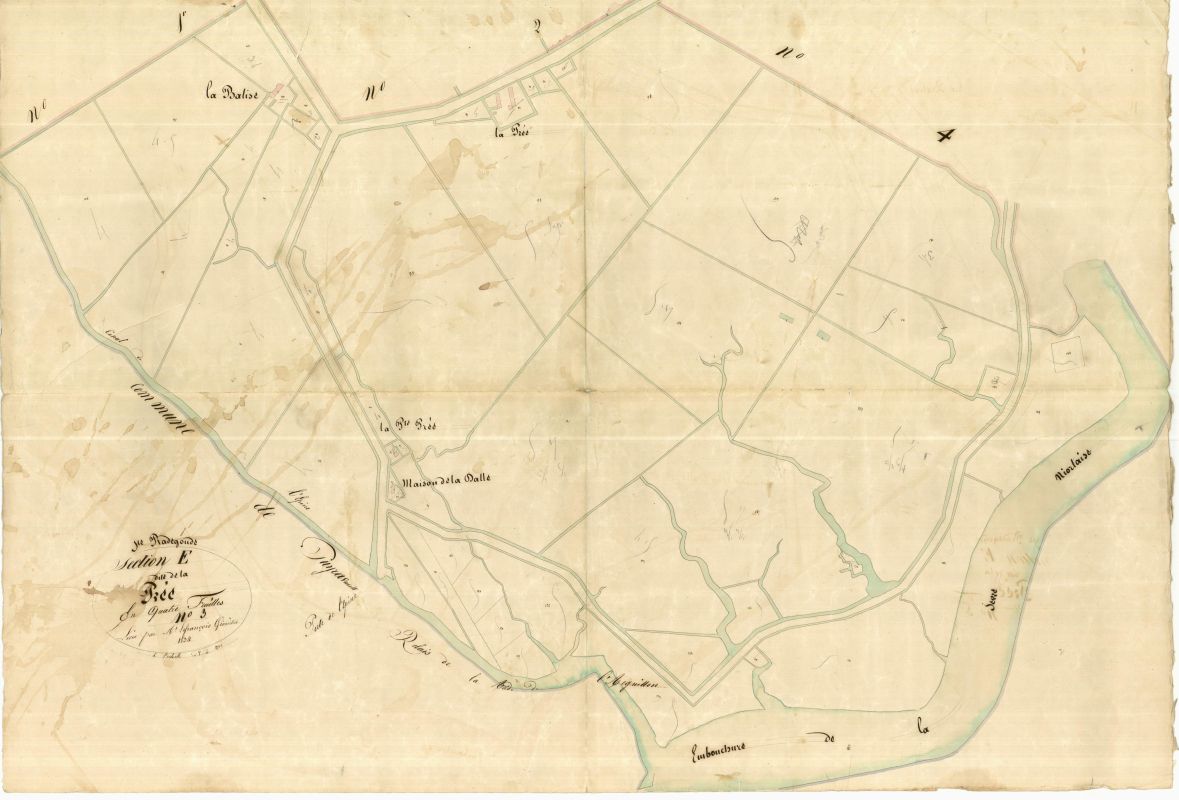

Cadastre

1834

E

96

;

2017

OE

286

-

Dénominationsferme

-

Parties constituantes non étudiéesgrange, étable

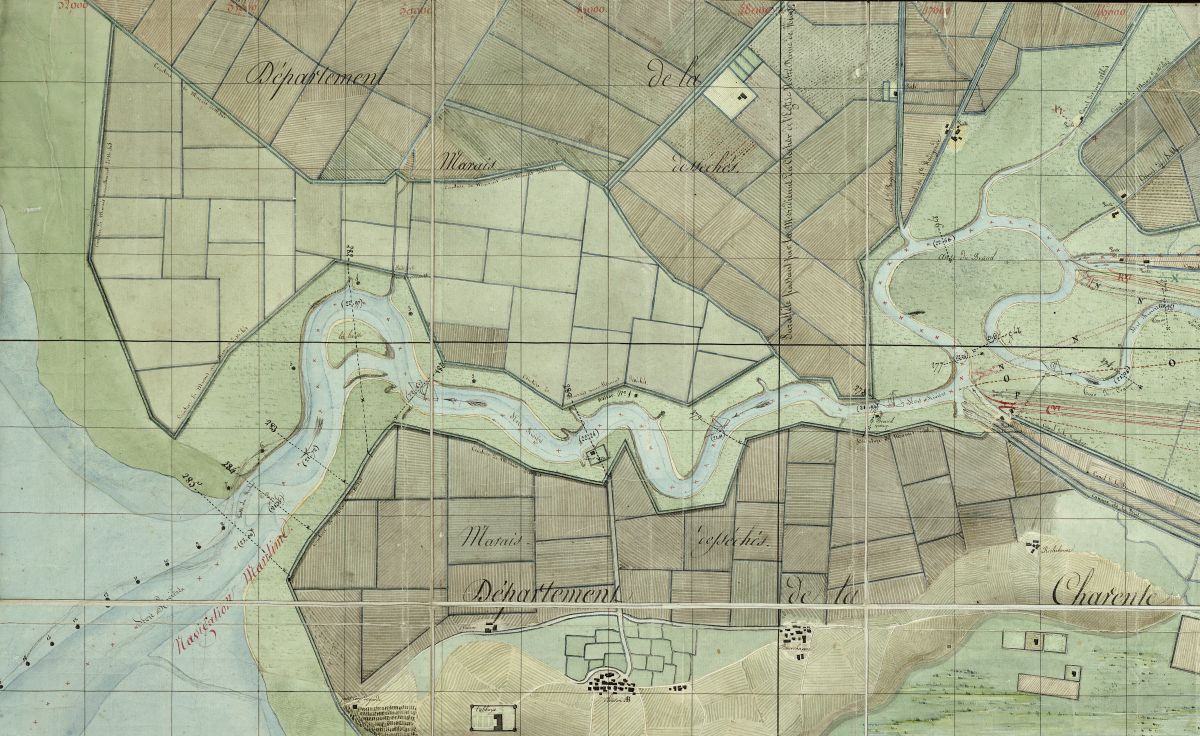

La cabane ou ferme de la Prée Mizotière s'est développée sur des marais appartenant au seigneur de Marans. L'endroit, par encore desséché, apparaît en 1648 sur la carte des marais du Petit-Poitou par Siette, sous le nom de "Prée de Marans". La situation n'a guère évolué sur la carte de la région par Claude Masse, en 1701 : la future Prée Mizotière est encore en avant de la digue du Vieux desséché de Champagné, et seuls figurent sur la carte, en bord de Sèvre, des enclos destinés à entreposer la récolte de mizotte et à la protéger contre l'inondation.

Le 20 décembre 1775, le marquis d'Aligre, seigneur de Marans, obtient du siège royal de Fontenay-le-Comte des exemptions et privilèges pour dessécher sa propriété à l'aide d'une digue prolongeant la nouvelle digue du Nouveau desséché de Champagné, le long de la Sèvre. La cabane de la Prée Mizotière (dont le nom rappelle l'ancienne exploitation de cet espace avant son dessèchement) est alors créée, protégée par la digue du même nom. Ses bâtiments, digues et fossés font l'objet d'une visite en septembre 1789, qui précise que ces marais ont été "nouvellement desséchés", à l'exception de ce qui se trouve "hors le dessèchement et laissé en lisière pour servir au débordement de la rivière et nécessaire à l'intégrité et sûreté dudit dessèchement". La cabane est alors exploitée par Louis Gouraud, cabanier à la ferme de Montaigu, à Marans, époux de Catherine Vincent. Il vient de succéder à Clément Texier, époux de Marie-Anne Bourdeau, fermier à La Ronde. Les bâtiments comprennent une chambre basse, une seconde servant de fournil, une grange, une bergerie et un grenier dans leur prolongement. Les fossés, pourtant récents, sont déjà en mauvais état, en grande partie comblés.

Saisie comme bien national à la Révolution à l'encontre de la famille d'Aligre, la cabane de la Prée Mizotière est estimée et décrite en 1793. Toujours exploitée par Louis Gouraud, elle comprend quelques bâtiments et 730 journaux de terre, le tout estimé à 19200 livres. La ferme de "la Prée" apparaît bien en revanche sur le plan cadastral de 1834, avec deux ensembles de bâtiments parallèles, entourés de fossés.

La cabane appartient alors au marquis d'Aligre, héritier des anciens seigneurs de Marans. Par ailleurs propriétaire de vastes marais desséchés à Marans, le marquis d'Aligre, puis son successeur le marquis de Pomereu, demeurant à Paris, les confient à des gérants locaux. En 1906, le marquis de Pomereu attribue ainsi la gestion de ses marais à Sainte-Radégonde-des-Noyes à Joseph Bichet, 39 ans, ancien militaire, demeurant à Marans. Le logis actuel remonte probablement aux années 1870-1880 : son architecture et le cartouche qui porte son nom sont identiques à ceux d'autres cabanes appartenant alors au marquis de Pomereu, à Marans, et reconstruites à cette époque.

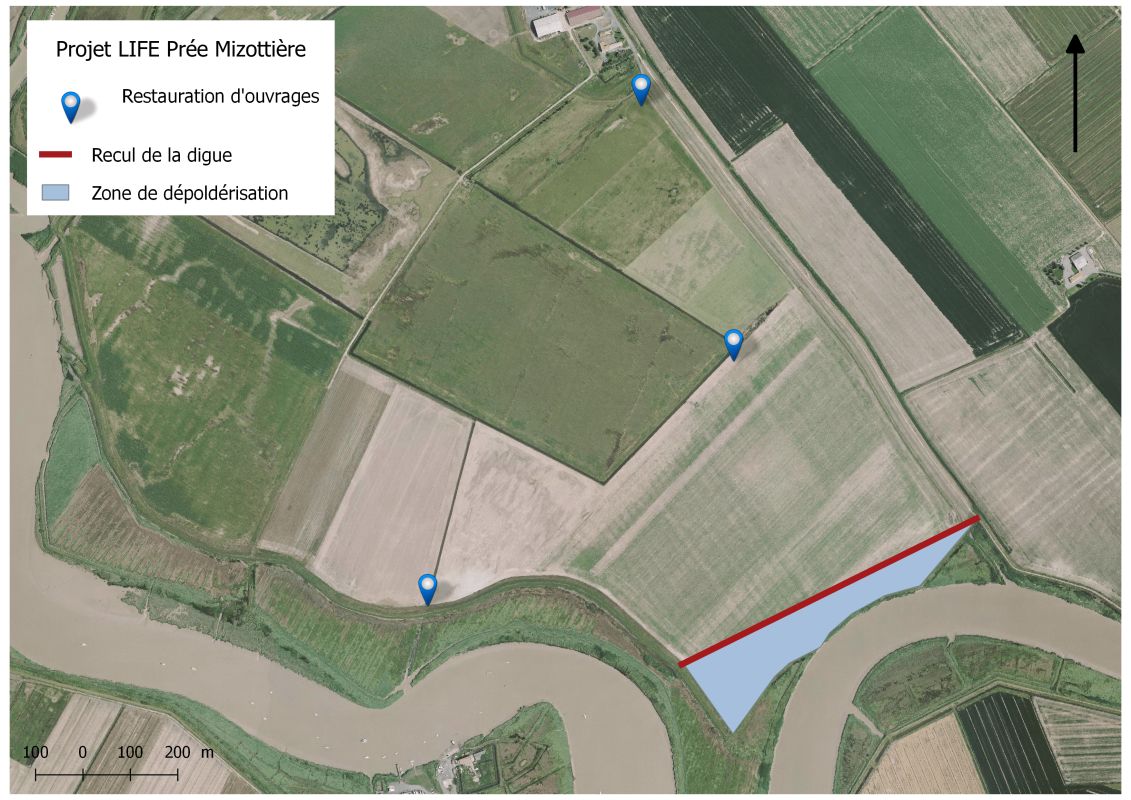

Propriétaire des lieux dès 2004, à la suite de la tempête de 1999, le Conservatoire du littoral confie l'exploitation agricole de la ferme à un éleveur, exerçant une activité de polyculture-élevage. L'ancien logis est investi par les services de la Réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon. En première ligne face aux inondations, la Prée Mizotière est envahie par les eaux lors de la tempête Xynthia, en février 2010. Dans le cadre du programme "LIFE Baie de l'Aiguillon", le choix est fait de ne pas relever totalement la digue le long de la Sèvre : une partie de l'exploitation, au sud-est (sur 10 hectares), est dépoldérisée de manière à créer, sur les terres de la Prée Mizotière, une zone à vocation environnementale. A l'occasion des emprunts de terre réalisés pour la reconstruction de la digue de la Prée Mizotière et de la digue seconde (ancienne digue du Vieux marais de Champagné), on recrée des baisses ou dépressions humides sur une quinzaine d'hectares, pour ainsi rétablir des prairies subsaumâtres et des milieux maritimes.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 18e siècle, 3e quart 19e siècle

La ferme comprend des dépendances modernes, au nord, l'ancien logis et une ancienne grange-étable dans son prolongement, au sud. Si la façade du logis a été remaniée, elle présente encore le cartouche comprenant le nom "La Pré Mizotière". La grange-étable a sa façade sur le mur pignon, à l'est. D'autres dépendances se trouvent à l'arrière du logis, en appentis ; d'autres enfin se trouvent au nord, entre le logis et les dépendances modernes.

-

Murs

- calcaire moellon enduit

-

Toitstuile creuse

-

Étages1 étage carré

-

Couvrements

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

TypologiesFerme à bâtiments séparés ; Grange à façade en pignon ; Cabane de marais desséchés

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Bibliothèque nationale de France

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Conseil départemental des Deux-Sèvres

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

Documents d'archives

-

Archives départementales de la Vendée. 3E 52/41. 1789, 23 septembre : procès-verbal de visite et estimation des réparations à faire à la cabane de la "Prairie Mizotière", nouvellement desséchée, à Sainte-Radégonde-des-Noyers.

En ligne : vues 341-349 -

Archives départementales de la Vendée. 3 P 3013, 3015, 3016, 3695. 1835-1958 : état de section et matrices des propriétés du cadastre de Sainte-Radégonde-des-Noyers.

-

Archives départementales de la Vendée. 1 Q 180. Procès-verbaux d'estimation des biens nationaux du canton de Chaillé-les-Marais.

-

Collection particulière. 1906, 1er février : acte sous seing privé par lequel Armand Michel Etienne de Pomereu d'Aligre confie à Joseph Bichet la gestion de ses marais à Sainte-Radégonde-des-Noyers.

Documents figurés

-

1648 : Plan et description particuliere des maraits desseichés du petit Poictou avecq le partaige sur icelluy faict par le sieur Siette escuier conseiller ingenieur et geografe ordinaire du roy et controleur general des fortiffications de Daulfiné et Bresse, le 6 aoust 1648. (Bibliothèque nationale de France, GE DD 2987)

-

1701 : Carte contenant une partie du Bas Poitou et de l'Aunis où se trouve Marans et l'embouchure de la Seyvre Niortaise, par Claude Masse. (Service historique de la Défense, J10C 1293, pièce 7).

-

1818, 30 septembre : carte itinéraire de la Sèvre Niortaise pour l'intelligence du projet général qui a pour but le perfectionnement de la navigation, la conservation des marais desséchés et le dessèchement des marais mouillés, par l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées François-Philippe Mesnager. (Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 17).

-

1834 : plan cadastral de Sainte-Radégonde-des-Noyers. (Archives départementales de la Vendée, 3 P 267).

Documents multimédia

-

Site internet du programme LIFE baie de l'Aiguillon, https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/project/la-pree-mizottiere/ (consulté le 11 avril 2018).

-

Site internet du Conservatoire du Littoral : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/385/28-baie-de-l-aiguillon-la-pree-mizottiere-85_vendee.htm (consulté le 11 avril 2018).

Lien web

- L'action Prée Mizotière sur le site internet du programme LIFE baie de l'Aiguillon

- Présentation de la Prée Mizotière sur le site internet du Conservatoire du Littoral.

Annexes

-

Extrait du procès-verbal d'estimation comme bien national de la cabane de la Prée Mizotière, le 17 frimaire an 2 (7 décembre 1793) (Archives départementales de la Vendée, 1 Q 180).

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.