Le corpus des demeures prises en compte pour cette étude se compose de la manière suivante : environ 700 demeures repérées, parmi lesquelles 73 ont donné lieu à l'ouverture d'un dossier, dont la liste est annexée (41 maisons, 26 hôtels particuliers et 6 fermes). Les illustrations incluses dans le présent dossier, ordonnées de manière chronologique, concernent exclusivement des oeuvres n'ayant pas fait l'objet d'un dossier mais présentant un intérêt certain. Jusqu'au XIXe siècle, l'implantation des demeures présente certaines particularités liées à l'histoire de la ville. En effet, l'absence de fortifications n'entraine pas de contraintes parcellaires ou architectoniques drastiques. Le parcellaire est plus aéré, les fonds plus vastes et, si l'on excepte le quartier commerçant, les logis sont rarement contigus. Par ailleurs, en raison de la plus grande superficie des fonds, les demeures ne sont pas systématiquement alignées sur rue mais possèdent souvent une cour antérieure ou latérale, un jardin à l'arrière et des communs étalés. Les choses évoluent au XIXe siècle, où la grande majorité des demeures (sauf les grandes demeures bourgeoises) a désormais une emprise directe sur rue et un logis mitoyen des voisins. En revanche, pour les zones pavillonnaires du XXe siècle, on note un retrait quasi systématique par rapport à la rue et l'isolement des logis. L'un des caractères communs à l'ensemble du corpus est l'emploi des matériaux. La pierre calcaire (provenant souvent de carrières locales) est utilisée pour le gros-oeuvre - des moellons enduits en général, la pierre de taille étant réservée aux encadrements de baies, aux chaînes d'angle et aux corps de moulures, très rarement aux façades principales. Jusqu'au XIXe siècle, pour les toitures (à longs pans et à faible pente) l'usage de la tuile creuse est quasi exclusif ; à partir de ce siècle, pour les demeures soignées apparaissent les toits d'ardoises, brisés en pavillon ou à longs pans et pourvus de lucarnes. En ce qui concerne le gabarit - c'est-à-dire les dimensions et les proportions des logis - ceux-ci sont généralement de faible hauteur et relativement larges. En élévation, la moyenne est un rez-de-chaussée et un étage carré, parfois surmonté d'un comble bas éclairé par de petites fenêtres ; en largeur, les façades possèdent trois, quatre ou cinq travées, la présence de demi-travées étant assez rare. Quant aux sous-sols, ils sont fréquents mais dépassent exceptionnellement un seul niveau. Ce gabarit évolue au XIXe siècle, où certaines maisons commerçantes et bourgeoises possèdent un niveau supplémentaire, soit un second étage carré, soit un véritable étage de comble couvert d'un toit d'ardoises. Faute de sources et d'oeuvres conservées, la demeure du Moyen Age et de la Renaissance est délicate à appréhender. Pour la période gothique (essentiellement le XVe siècle), les rares exemples se situent dans trois types de demeures : les maisons commerçantes du quartier des halles, les maisons canoniales et les manoirs. La nature des vestiges est récurrente ; ce sont des sous-sols voûtés en berceaux brisés et des baies (croisées, demi-croisées, ouvertures en accolade). Trois demeures sont mieux préservées : la maison canoniale 6-8, place de la Poissonnerie et les deux hôtels (semblant des manoirs) 29 et 58, rue du Port. Pour le XVIe siècle, les exemples sont encore plus réduits et se résument à quelques sous-sols voûtés en berceaux surbaissés, de rares escaliers en vis, une travée de l'hôtel de la Bruère et un pigeonnier. L'étude de la demeure du XVIIe siècle - elle aussi fort peu documentée - est particulièrement intéressante en raison de la qualité des oeuvres conservées, bien que l'on n'ait pu répertorier que cinq exemples. Il s'agit de la maison 38, rue de l'Hôtel-de-Ville datée 1612, de l'hôtel 14, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny portant la date 1630 et de trois oeuvres de la seconde moitié du siècle : l'aile sud de l'hôtel 58, rue du Port et son escalier suspendu, un corps de bâtiment de la maison 8-12, rue du Président-de-Gaulle avec une cheminée peinte et l'hôtel de Millesouris. A cela, s'ajoutent deux escaliers en pierre, rampe-sur-rampe à mur-noyau, plusieurs bâtiments de commun, quelques cheminées et sous-sols, ainsi qu'une glacière. Au XVIIIe siècle, il est enfin possible d'appréhender la demeure luçonnaise de manière synthétique et non plus simplement par le biais de la monographie. En effet, à partir du début et surtout du milieu du siècle, on observe une importante campagne de rénovation de l'habitat et les oeuvres conservées sont désormais en nombre suffisant, qu'il s'agisse des maisons relevant du chapitre (maisons canoniales ou appartenant à un chanoine en particulier), des hôtels de la noblesse ou des demeures de la bourgeoisie, plus rarement des maisons du quartier commerçant, généralement reconstruites au cours du XIXe siècle. En outre, les archives se font moins rares, en premier lieu les minutes notariales, mais également les déclarations d'aveux, les archives du chapitre, les procès-verbaux d'adjudication et de vente des biens nationaux à la Révolution et plusieurs registres d'imposition et de patentes professionnelles. Associées aux renseignements puisés dans ces documents, les observations de terrain nous ont permis de répertorier une cinquantaine de demeures datant du XVIIIe siècle (reconstructions, remaniements importants, plus rarement constructions a novo). Grâce à ces documents, on connaît également le nom de plus d'une centaine d'artisans du bâtiment ; citons seulement les Tapon, Réveillaud, Madiot, Godet et surtout la dynastie des Caillaud pour la maçonnerie, les Gillereau, Tilleu et surtout Pierre Cardin pour la charpenterie, les Guinaudeau, Martineau ou Stélik pour la serrurerie. Un essai de typologie des demeures du XVIIIe siècle mènerait à distinguer cinq catégories, évoluant progressivement en dimensions et en qualité du traitement stylistique. Tout d'abord, celle très peu fournie des petites maisons, illustrée par le 14, rue du Petit-Pavé. Puis, vient le groupe important des maisons moyennes, dont les caractères sont une largeur de quatre travées, un comble éclairé de petites fenêtres et, le plus souvent, un escalier en charpente ; l'exemple le mieux conservé en est la maison du notaire Jouanneau 5, rue des Gentilshommes. Le troisième groupe se distingue du second par la nature des escaliers, en pierre à rampe en fer forgé, notamment les maisons 12, rue Julien-David ou 10, rue du Petit-Pavé. Ensuite, viennent les demeures possédant une travée de plus que les précédentes, un traitement stylistique plus soigné pour les façades et pour les escaliers, en pierre et rampe en fer forgé, tels les hôtels Morais de Cerizay ou Rorthais de Monbail. Enfin, la dernière catégorie, très restreinte, comprend les vastes hôtels particuliers de la Ramée, de Gravechat et 19, rue des Gentilshommes. Sauf pour une dizaine d'entre elles (à pilastres et frontons), les façades sont simples, organisées avec symétrie selon un système de travées. La partie supérieure des baies est le plus souvent un linteau délardé, parfois droit, en arc segmentaire dans un seul cas. Les bandeaux séparant les étages sont rares, les corniches (doucines ou larmiers) sobres. En revanche, le traitement des escaliers est soigné, qu'il s'agisse des escaliers en charpente, tournants à petit jour et balustrade, ou des escaliers en pierre, plus spécialement ceux suspendus à jour central, pourvus de rampes en fer forgé se prolongeant en garde-corps le long du palier d'étage. Comme celles du XVIIIe, les demeures du XIXe siècle et du début du XXe forment un corpus de qualité et, plus encore dans ce cas, important en nombre, réparties dans l'ensemble de l'agglomération luçonnaise (constructions a novo dans les quartiers récents, reconstructions ou remaniements importants dans la ville ancienne). Désormais, on peut attribuer certaines oeuvres à des architectes : Jean Ballereau (4 et 6, rue Julien-David), Léon 1er Ballereau (12, rue Millandy), Léon II Ballereau (1, rue Neuve-des-Capucins), Emile Bordelais (le 24 de la même rue) ou Auguste Loué (le 37 de la rue) ; d'autres peuvent l'être à des entrepreneurs, Henri Hibert (14, allée Saint-François) ou René Prieur (10 et 12, rue de l'Hôtel-de-Ville). Pour cette époque, on serait tenté de classer les demeures en quatre catégories : la maison commerçante, la maison de ville, la maison bourgeoise de grande ampleur et la maison moyenne. Cette dernière, fort simple, est la plus répandue dans l'ensemble de Luçon. Située en bord de rue, avec un petit jardin à l'arrière, en largeur elle comporte trois travées, en élévation un rez-de-chaussée, un étage desservi par un escalier en bois et un comble bas non habitable. Le traitement de la maison commerçante est plus soigné, en premier lieu sa façade sur rue, destinée à manifester la prospérité de l'activité qu'elle abrite (22, rue Clemenceau notamment).Toujours alignées en bord de rue et contiguës, ces maisons possèdent une petite cour postérieure et des communs de faible emprise. De largeur modérée, elles sont par contre plus élevées que les autres avec, assez souvent, deux étages surmontés d'un comble éclairé par des lucarnes ouvertes dans un toit d'ardoises. La maison de ville, habitée par la bourgeoisie luçonnaise, n'est pas sans rapport avec celle des commerçants, si ce n'est qu'elle est un peu plus large et moins haute ; un escalier en bois plus ample la dessert et elle jouit d'espaces dégagés et de communs plus étendus (les maisons 55 et 63, rue du Port par exemple). Enfin, composée de réalisations postérieures à 1870, le petit groupe des grandes maisons bourgeoises (plus rarement nobles) se signale clairement dans le paysage urbain par la silhouette particulière des édifices et la qualité des espaces qui les entourent. De plan massé, implantées au milieu d'un jardin d'agrémént, elles disposent de communs conséquents. Le traitement stylistique est élaboré, qu'il s'agisse des façades, des pièces de réception ou de l'inscription de l'escalier d'honneur dans un vaste vestibule. Citons comme exemples les hôtels 2, place Edouard-Herriot ou 22, rue Neuve-des-Capucins. Sur le plan stylistique, la grande majorité des oeuvres datant de la seconde moitié du siècle, on ne s'étonnera guère d'y relever l'emploi du vocabulaire architectural et ornemental de l'éclectisme. Les façades sont ordonnées symétriquement et selon un système de travées régulièrement espacées. Verticalement, le rythme est donné par la superposition des ouvertures et par les chaînes d'angle ; les linteaux des baies sont parfois délardés, mais désormais les linteaux droits sont les plus fréquents, secondairement les arcs segmentaires. Horizontalement, les lignes sont celles des cordons d'étage et des corniches, ces dernières très marquées, sans être interrompues par les hautes lucarnes des toitures d'ardoises. Quant aux escaliers, ils sont tous en bois, droits pour les plus simples, tournants avec un jour central de largeur variable pour les autres. Ce sont presque toujours des escaliers à crémaillère, pourvus d'une rampe métallique à barreaux droits et d'un départ plus élaboré.

- inventaire topographique, Commune de Luçon

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmaison, hôtel, ferme

-

Aires d'étudesLuçon (commune)

-

Adresse

- Commune : Luçon

-

Période(s)

- Principale : 15e siècle

- Principale : 16e siècle

- Principale : 17e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

-

Toitstuile creuse, ardoise

-

Murs

- calcaire

-

Décompte des œuvres

- bâti INSEE 5 206

- repérées 700

- étudiées 73

- (c) Conseil général de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Vendée

Documents d'archives

-

Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128. 1 G 2. Livre des mutations pour les années 1819-1824.

-

Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128. 1 G 4. Etats de sections du cadastre de 1816.

-

Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128. 1 G 5 : Registre des augmentations et diminutions de l'impôt foncier, établi à partir du cadastre de 1816, pour les années 1827-1845.

-

Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128. 1 G 6. Matrices du cadastre de 1816 pour les années 1824-1847.

-

Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128. 5 N 1. Baux de location d'immeubles nationaux, vente de meubles en provenant, baux de travaux à la cathédrale et à l'évêché, pour les années 1796-1810.

-

Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128. 1 Q 51. Plan général d'alignement par A. Rigaux en 1822 (atlas, liste des propriétaires par nom de rue et résumé des prescriptions).

-

Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128. 1 Q 52 et 53. Plan général d'alignement en 1934 (atlas, liste des propriétaires par nom de rue et résumé des prescriptions).

-

Archives départementales de la Vendée ; E dépôt 128. 4 Q 2 et 3. Documents concernant des HBM (habitations bon marché) et des jardins ouvriers.

-

Archives départementales de la Vendée ; 1 E 271, 1 E 1015, 1 E 1024-1026. Aveux du fief de la Grande Roulière aux XVIIe et XVIIIe siècles.

-

Archives départementales de la Vendée ; 1 E 681. Archives de la famille de Loynes de la Coudraye.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 48/5-24 (étude Henri-René Charrier, Luçon). Minutes 1766-1809 partiellement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/5-20 (étude Simon Bourdeau, Luçon). Minutes 1678-1716 partiellement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/21-37 (étude Jacques-François Royer, Luçon). Minutes 1741-1782 partiellement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/38-44 (étude Louis Ranfray, Luçon). Minutes 1744-1768 entièrement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/45-51 (étude Pouget et Pouget-Desmareilles, Luçon). Minutes 1746-1775 entièrement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/52-58 (étude Félix Jouanneau, Luçon). Minutes 1776-1796 entièrement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/59-73 (étude Pierre Rouzeau, Luçon). Minutes 1755-1781 partiellement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/74-76 (étude François Madien, Luçon). Minutes 1753-1764 entièrement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/77-89 (étude François-Thomas Mariteau, Luçon). Minutes 1780-1805 partiellement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/90-94 (étude Louis-Charles-René Aubain (ou Aubin), Luçon). Minutes 1783-1795 entièrement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/95-114 (étude Jean-Claude Pillenière, Luçon). Minutes 1776-1801 entièrement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/115-118 (étude Jean-Charles Clément, Luçon). Minutes 1782-1792 entièrement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/119-124 (étude Marc-Blaise Testaud, Luçon). Minutes 1768-1782 partiellement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 E 49/125-150 (étude Armand-Jean-Baptiste-Benjamin Chauveau, Luçon). Minutes 1782-1806 partiellement dépouillées.

-

Archives départementales de la Vendée ; 2 G 24 (archives du chapitre). Transactions concernant les biens du chapitre.

-

Archives départementales de la Vendée ; 2 G 7 à 9 (archives du chapitre). Testaments et fondations (1568-1701).

-

Archives départementales de la Vendée ; 2 G 15 (archives du chapitre) : Registre, tenu en 1780, de copies de transactions entre le chapitre et les particuliers.

-

Archives départementales de la Vendée ; 2 G 16 et 20 (archives du chapitre). Documents de 1765 et 1790 concernant les biens du chapitre.

-

Archives départementales de la Vendée ; 2 G 24 (archives du chapitre). Transactions concernant les biens du chapitre.

-

Archives départementales de la Vendée ; 2 G 26 (archives du chapitre) : Documents importants concernant les biens du chapitre, en particulier les maisons canoniales.

-

Archives départementales de la Vendée ; 2 G 93 (archives du chapitre de la cathédrale de Luçon). Documents concernant le prieuré Sainte-Catherine de la Roulière, à Luçon (1667-1788).

-

Archives départementales de la Vendée ; 2 G 100 à 119 (archives du chapitre). Documents concernant les chapellenies et les hebdomabes (XVIe-XVIIIe siècles).

-

Archives départementales de la Vendée ; H dépôt 3 (archives de l'hôpital), N 3, 21 et 26. Documents concernant les maisons 4 et 6, rue Julien-David.

-

Archives départementales de la Vendée ; 34 J 9, 11 12 et 22. Archives de la famille Dumaine concernant leurs propriétés à Luçon.

-

Archives départementales de la Vendée ; L 832. Relevé du censaire des baronnies de Luçon (fief de l'évêque), en juillet 1790.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 P 1412. Etats de sections du cadastre de 1845.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 P 1413. Matrices du cadastre de 1845, en particulier le Registre présentant les augmentations et diminutions survenues dans la contenance et les revenus portés sur les matrices cadastrales.

-

Archives départementales de la Vendée ; 3 P 1416 et 1417. Matrices des propriétés bâties du cadastre de 1845, pour les années 1882-1911.

-

Archives départementales de la Vendée ; 1 Q 200. Procès-verbaux d'estimation de propriétés immobilières, à la Révolution, en vue de leur vente comme biens nationaux.

-

Archives départementales de la Vendée ; 1 Q 238-242, 244, 245, 247, 248, 267, 583-587. Procès-verbaux d'adjudication de biens nationaux, à la Révolution.

-

Archives départementales de la Vendée ; 1 Q 326 et 328. Etat des biens nationaux non vendus, à la Révolution.

-

Archives départementales de la Vendée ; Sous série 1 Q. Table des ventes des biens nationaux, à la Révolution.

-

Archives départementales de la Vienne ; C 363. Aveux rendus au roi pour la baronnie de Luçon, par Marguerite d'Illiers en 1555, par les évêques ou leurs représentants en 1563, 1565, 1578 et 1599.

-

Archives départementales de la Vienne ; Carton 64 (ancienne cote : C 363). Aveu rendu au roi par Richelieu, évêque de Luçon, en 1610, pour sa baronnie de Luçon.

-

Archives de l'évêché de Luçon ; AA 4 et 5. Documents concernant certaines propriétés de l'évêché, du chapitre et des chanoines.

-

Collection particulière. Livre de comptes de l'architecte.

Bibliographie

-

MOREAU, Grégoire. Propriété immobilière à Luçon (1770-1830). Mémoire de maîtrise d'Histoire : I.C.E.S., La Roche-sur-Yon : 2000

-

BALLEREAU, Léon. Luçon anecdotique. Luçon : Les Amis du Vieux-Luçon, 1972 (texte dactylographié ; reprise annotée de celui de 1926-1930).

-

LEMOINE, Jean, STEFF, Yves. Z.P.P.A.U.P. de Luçon. Rapport de présentation, prescriptions réglementaires, plan réglementaire. [Commande de la Commune de Luçon et du Ministère de la Culture et de la Communication], 1998 modifié 2000 (tapuscrit).

Documents figurés

-

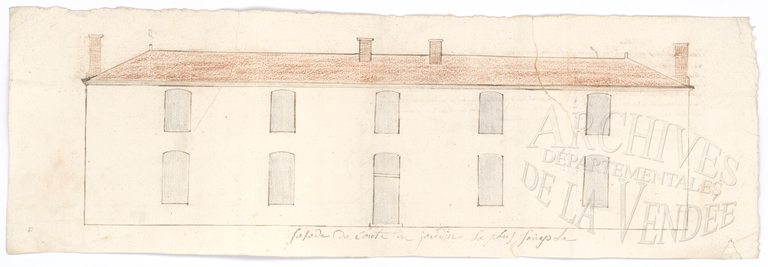

Dessin aquarellé : Projet de façade de la maison du Dauphin, en 1739. (Archives départementales de la Vendée ; 2 GG 26:1).

-

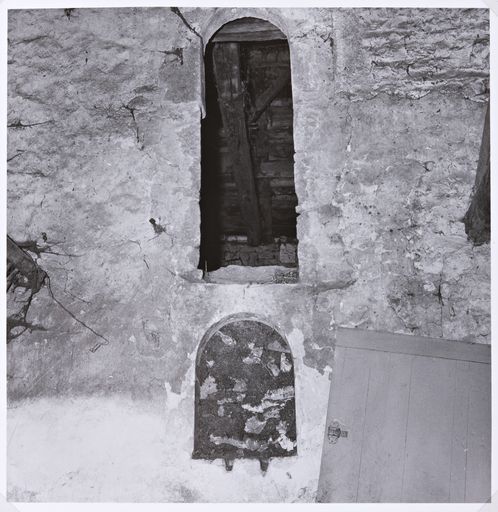

Maison ancienne 69-71, rue Victor-Hugo, détruite en 1971 / Photographie, 1970. (Archives départementales de la Vendée ; 21 F/19 (pré-inventaire du canton de Luçon).

-

Projet de cité-jardin (lotissement Pitre, avenue Wilson et chemin des Meuniers) par Barbechoux, le 9 août 1930. (Archives départementales de la Vendée ; (Fi) E dépôt 128, 1 T 1:2).

Photographe au Service de l'Inventaire général.