Photographe, Service Patrimoine, Région Pays de la Loire.

- inventaire topographique, Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

-

Commune

Marans

-

Cadastre

1820

A et E

;

2016

OA et OF

-

Commune

L'Île-d'Elle

-

Commune

Vix

-

Commune

Maillé

-

Dénominationscanal

Un canal né d'un contentieux et objet de contentieux

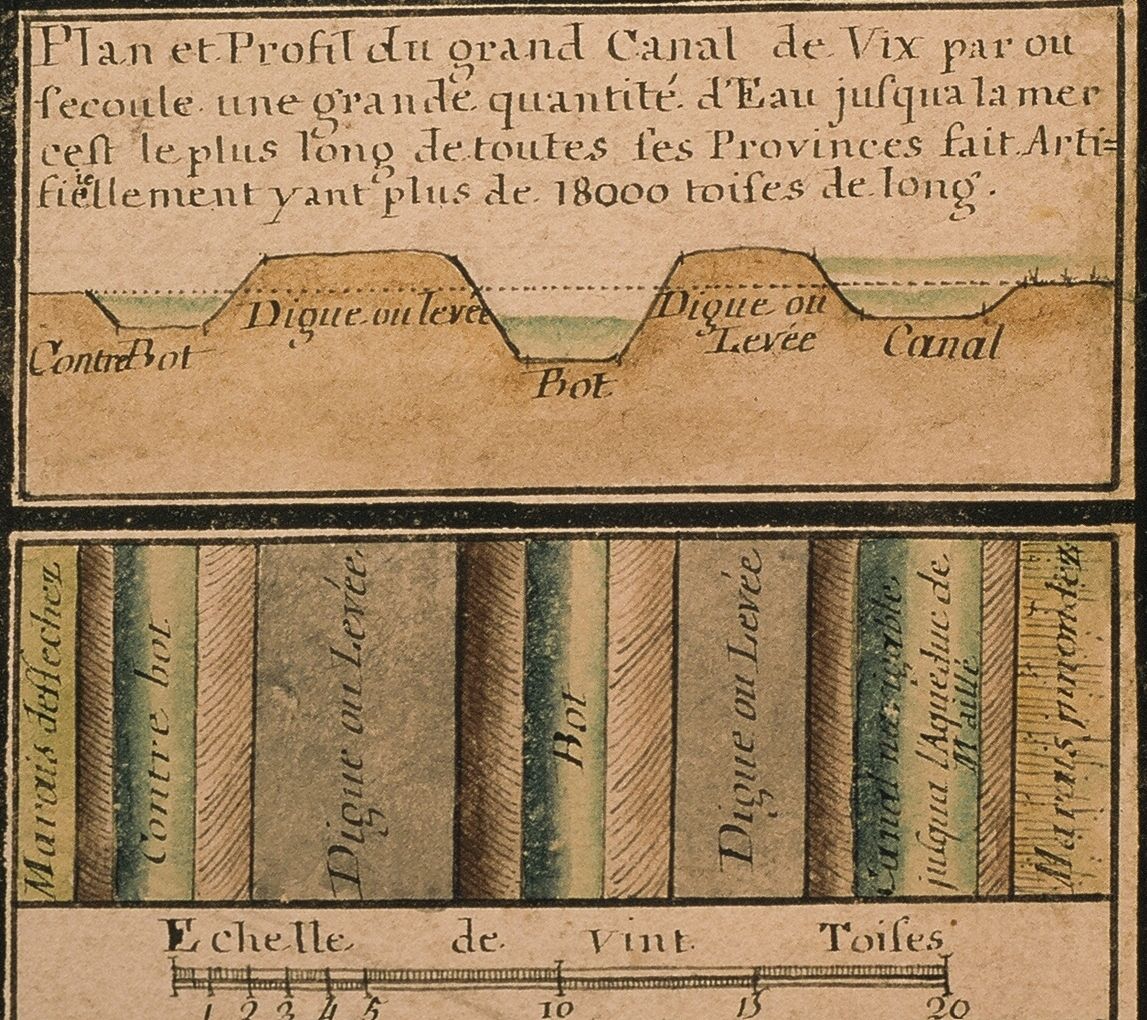

Le Contrebot de Vix est un canal aménagé peu après les dessèchements des marais de Maillezais, Vix, Taugon et Marans. Il constitue une première adaptation du système de gestion des eaux du Marais poitevin mis en place tout juste quelques années plus tôt. En effet, dès le 26 février 1662, alors que le canal de Vix est à peine achevé (les aqueducs de Maillé et du Gouffre ne sont pas encore construits), tous les acteurs du Marais se réunissent à Marans pour constater que les digues de Vix-Maillezais et de Taugon sont tellement resserrées, notamment au niveau du Sablon, à Vix et Taugon, qu'elles étranglent l'espace d'expansion des crues de la Sèvre Niortaise. Elles forment un bouchon où l'eau, s'accumulant, menace de rompre les digues et de se déverser d'une part sur les marais desséchés de part et d'autre, d'autre part sur la cité de Marans située en aval. Il est donc décidé d'aménager un nouveau canal connecté à la Sèvre Niortaise pour accroître la capacité à évacuer l'eau vers la mer, en évitant Marans. Plutôt que de creuser un nouveau canal, on choisit d'élargir le canal de ceinture extérieure des marais de Vix-Maillezais, qui s'écoule au pied de la digue ou Grande levée de Vix. Le nouveau canal prend alors le nom de Contrebot car situé parallèlement ou "contre" la digue ou "bot".

L'entretien du Contrebot est l'objet, jusqu'à nos jours, de vifs débats et même de contentieux au sujet de son financement. L'aménagement du canal a certes été cofinancé par les sociétés des marais de Vix-Maillezais et de Taugon, mais il s'agit d'un écours d'intérêt général, pour lequel les deux sociétés réclament donc la participation financière de toutes les entités (sociétés de marais, communautés d'habitants, seigneuries) qui profitent de ses bienfaits. Le premier contentieux s'élève dès 1675 lorsque l'on constate l'envasement du Contrebot. Considérant qu'il s'agit bien d'une question d'intérêt général, le pouvoir royal prend en mains les opérations, tout en déléguant à la Société de Vix la réalisation concrète des travaux et la collecte des fonds nécessaires auprès de tous les acteurs. Or, la plupart de ces derniers s'érigent contre cette contribution et certains obtiennent même en justice une exemption.

Le cas se répète tout au long du XVIIIe siècle lorsqu'il est de nouveau question de curer le Contrebot : en 1711, 1751 et 1775, la Société de Vix-Maillezais a toutes les peines du monde à collecter la contribution de chacun et doit souvent avancer l'argent nécessaire avant de se faire rembourser, souvent en justice. En 1781, las de ces querelles, les représentants des sociétés de marais et communautés d'habitants concernées se réunissent à Marans pour constituer une société dévolue à la gestion et à l'entretien du Contrebot, la Société du Contrebot de Vix. Cette société est refondée par l'Etat en 1809.

Les modifications du Contrebot au XIXe siècle

Parmi les améliorations apportées au canal, l'une découle d'une violente tempête qui, le 3 octobre 1794, fait s'engouffrer la mer dans le Contrebot de Vix jusqu'au Gouffre de L'Île-d'Elle, provoquant d'importants dégâts. Un barrage à poutrelles est alors établi au Gouffre, juste à l'entrée de la partie aval du Contrebot, pour éviter à l'avenir tout reflux.

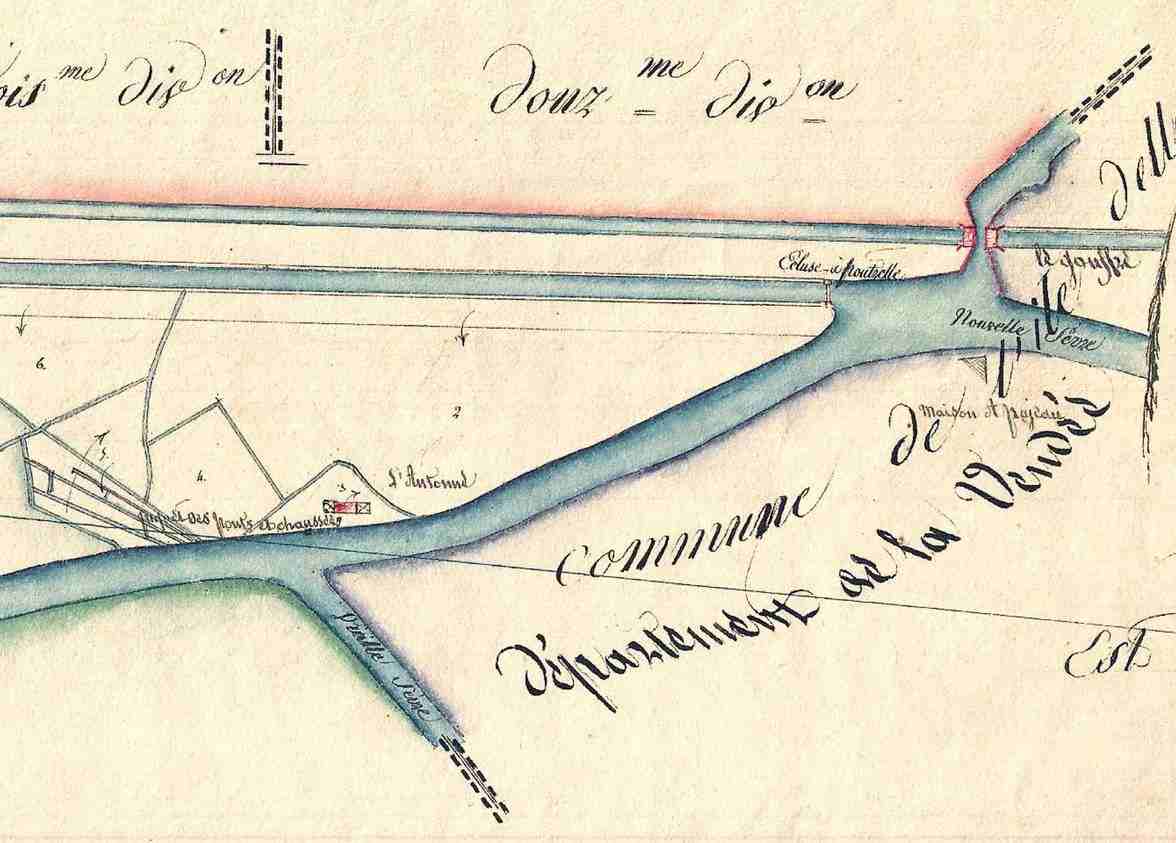

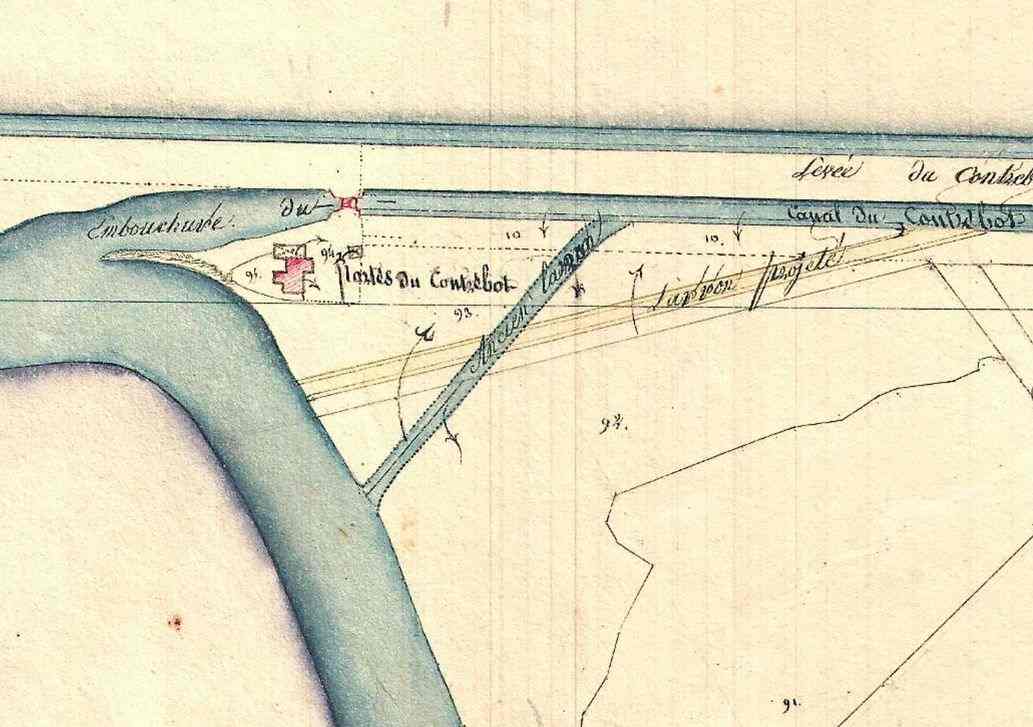

Quelques années plus tard, l'attention est portée sur l'embouchure du canal dont la configuration porte préjudice à la Grande levée de Vix. En effet, à cet endroit, le Contrebot et la boucle de la Sèvre Niortaise dans laquelle il se jette, déversent ensemble leurs eaux contre la digue qui est ainsi fragilisée. L'embouchure du Contrebot est alors déviée vers le sud-ouest, sans doute dès le début du XIX siècle. Cette dérivation est appelée "Petit Larron", pour la distinguer de l'ancienne embouchure ou "Grand Larron". Elle ne figure pas encore sur la carte du bassin de la Sèvre Niortaise par Mesnager, vers 1815-1818, mais apparaît bien sur le plan cadastral de Marans en 1820.

D'une direction trop au sud, formant un coude trop prononcé avec le cours originel du Contrebot, le Petit Larron est lui-même modifié peu après : le 15 mai 1820, l'assemblée de la Société du Contrebot décide de creuser "près des portes un canal de dix huit pieds de largeur sur sept de profondeur pour remplacer le laron actuel et subvenir au défaut du débouché des portes". Un an plus tard, le 20 juin 1821, l'assemblée constate que le nouveau larron a bien été creusé comme prévu. Long de 200 mètres, il est davantage orienté vers le sud-ouest que son prédécesseur. Il est équipé de portes en 1826-1828.

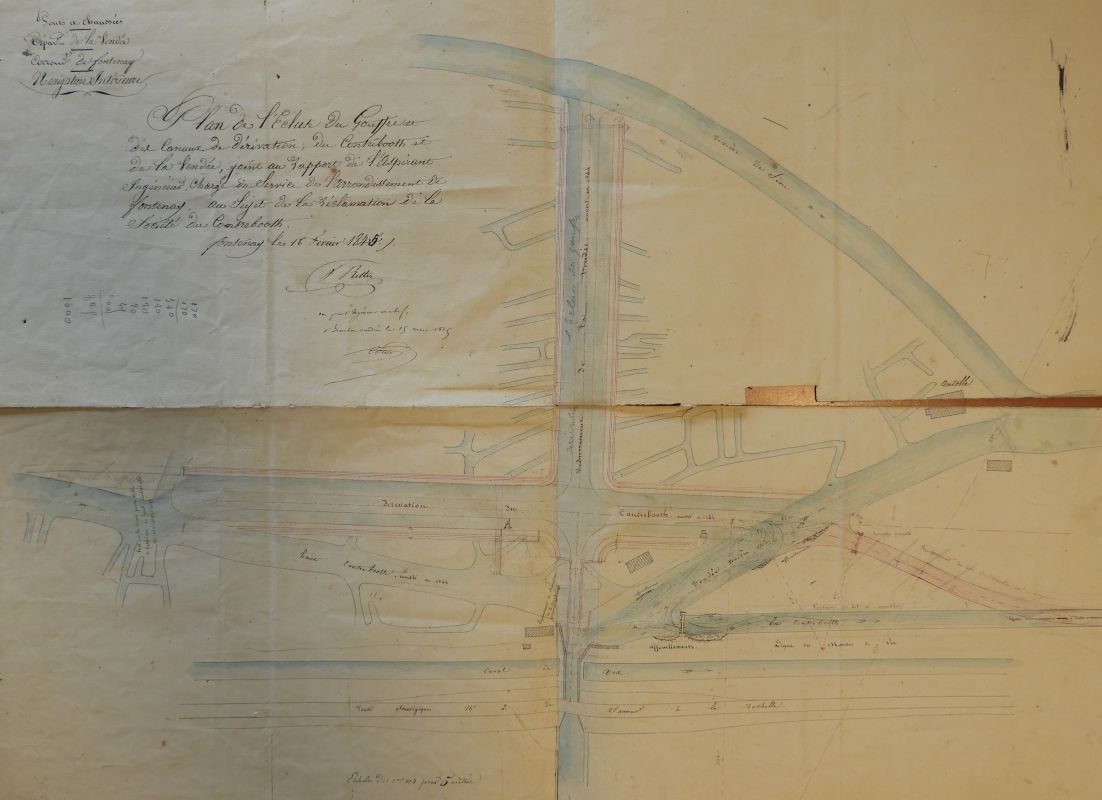

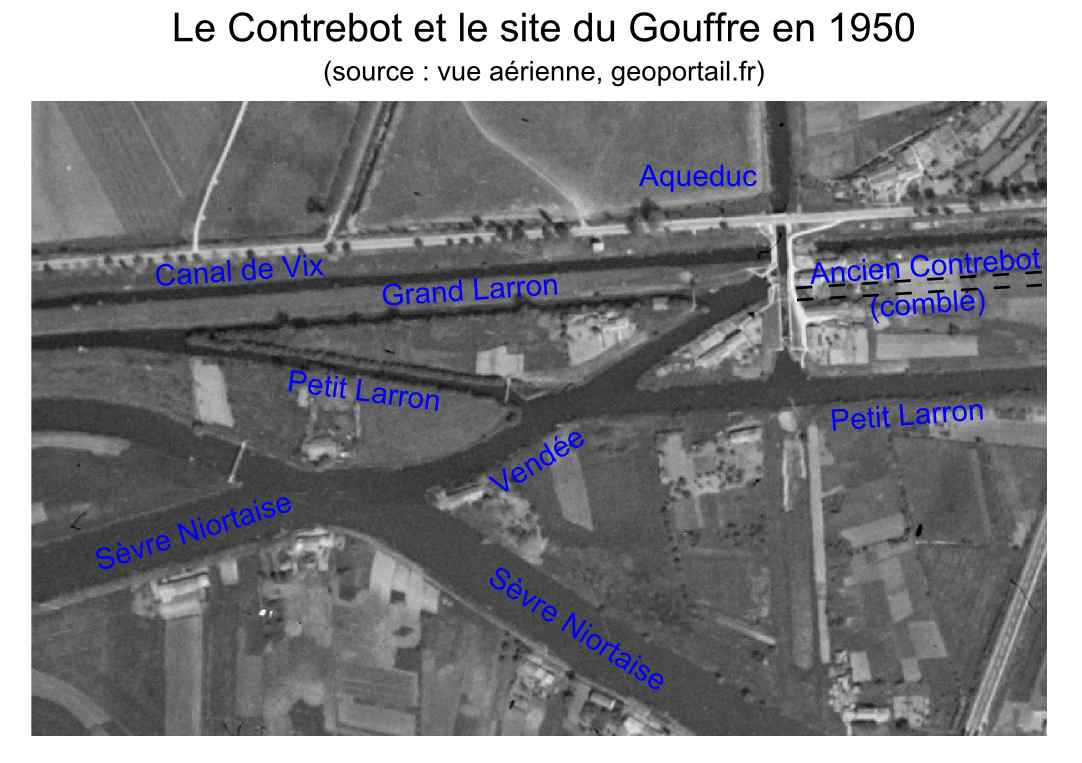

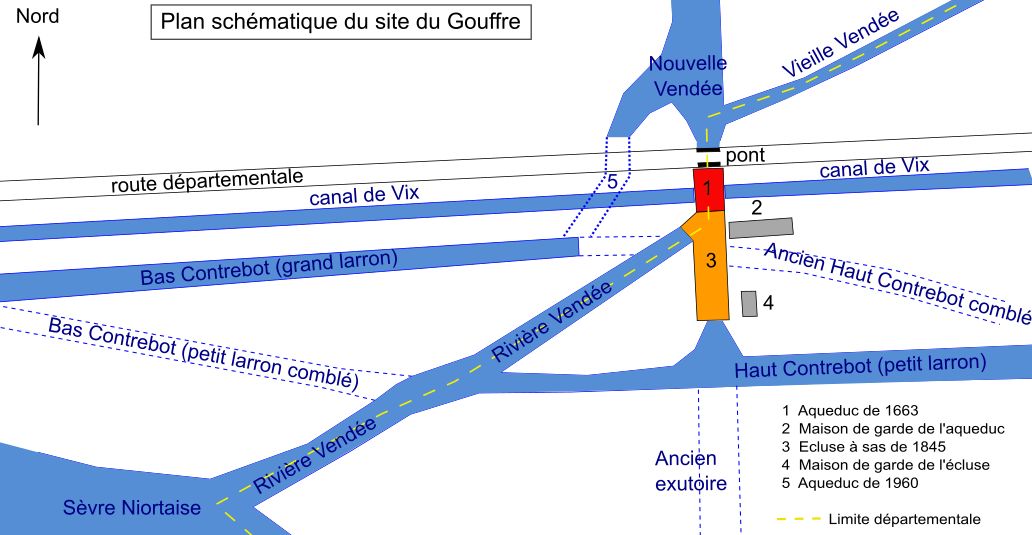

Une autre modification majeure est apportée au cours du Contrebot à partir de 1844, à l'occasion cette fois de la reconfiguration du site du Gouffre, à L'Ile-d'Elle. La construction d'une écluse à sas en aval de l'aqueduc vient en effet interrompre le canal, divisé entre "haut Contrebot" et "bas Contrebot". L'opération nécessite en effet de déporter de quelques mètres vers le sud le cours du Contrebot. Le nouveau cours du "haut Contrebot", appelé "Petit Larron", est creusé dès 1844 ; l'ancien cours, derrière la maison du garde, est alors comblé. La partie du Contrebot en aval du Gouffre, ou bas Contrebot, est quant à elle maintenue sous le nom de "Grand Larron".

Cette interruption du Contrebot ne peut être que provisoire ; elle va pourtant durer près de vingt ans. En 1845, l'ingénieur Ritter propose de prolonger le nouveau Petit Larron vers l'ouest, au-delà de la rivière Vendée, pour reconnecter le haut et le bas Contrebot. Le nouveau bras ainsi créé sera commandé à sa tête amont par un barrage identique à celui qui se trouvait depuis 1794 à l'entrée du Grand Larron ; ce dernier sera abandonné. Repris par l'ingénieur Lambert en 1847 puis par l'ingénieur Maire en 1852, ce projet est mis en oeuvre à partir de 1855. Les travaux sont adjugés le 3 août à l'entrepreneur Baylot. Le chantier est toutefois plus complexe que prévu en raison des exigences des riverains, les retards de paiement par l'administration et par des hésitations sur l'emplacement exact du barrage de tête du Petit Larron. La construction de celui-ci ne commence qu'en septembre 1856. Pour compliquer le tout, l'entrepreneur Baylot abandonne le chantier en 1857, remplacé par Portannier, entrepreneur à Dompierre-sur-Mer. L'opération n'est achevée qu'en 1862.

A la fin du XIXe siècle, la question de l'élargissement du Contrebot pour améliorer l'écoulement de l'eau dans tout le bassin de la Sèvre Niortaise est régulièrement posée, notamment après les inondations catastrophiques de 1885. Un vaste programme de travaux est alors présenté, comprenant cet élargissement mais aussi le creusement du canal de dérivation à Marans et le redressement de la Sèvre Niortaise près de la Bonde des Jourdain. L'élargissement du Contrebot est de nouveau proposé en 1912, mais on lui préfère le creusement d'un nouveau canal en aval, le canal évacuateur ou canal des Boches, à Marans.

Le Contrebot après 1950

A la fin des années 1950 et au début des années 1960, le site du Gouffre est de nouveau réorganisé (voir schéma ci-joint). Le Syndicat des communes riveraines de la rivière Vendée, constitué pour améliorer l'écoulement des eaux de la rivière, est autorisé à utiliser le bas Contrebot, entre le Gouffre et la mer, pour évacuer une partie de ces eaux via un nouvel aqueduc ou siphon créé au Gouffre sous le canal de Vix. Le Grand Larron en aval du Gouffre, qui avait été abandonné en 1855, est donc rouvert (sauf quelques mètres en amont du siphon) alors que la partie aval du Petit Larron, creusée à la même époque, est comblée. Dès lors, le Syndicat prend à sa charge l'entretien du canal (dont le cours, de nouveau interrompu, n'est plus guère utilisé), et la Société du Contrebot est dissoute par arrêté du préfet de Charente-Maritime du 7 octobre 1960. De nos jours, le Syndicat mixte Vendée-Sèvre-Autises a pris le relai du Syndicat des communes riveraines de la rivière Vendée.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 17e siècle

-

Dates

- 1662, daté par travaux historiques, daté par source

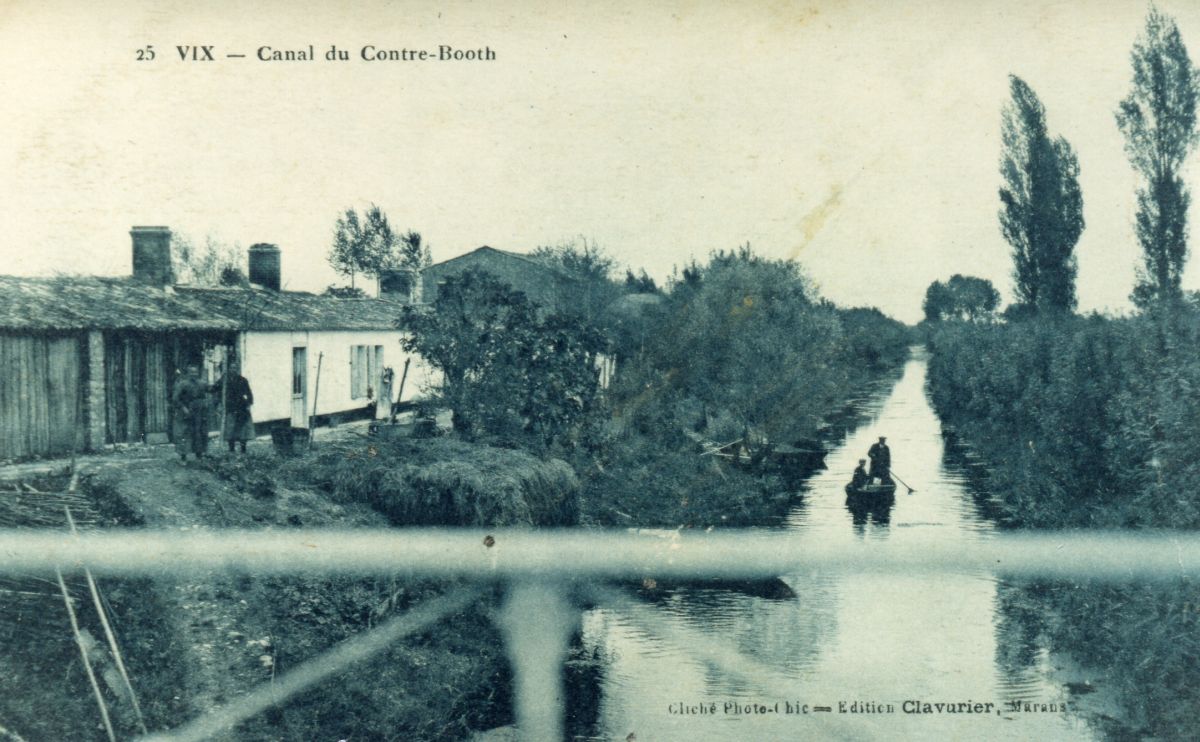

Le Contrebot de Vix est un des principaux canaux du Marais poitevin. Situé du côté des marais mouillés, et relié à la Sèvre Niortaise, il contribue à l'évacuation des eaux du bassin du fleuve dans sa partie inondable. Long de plus de 20 kilomètres, il prend naissance à l'aqueduc de Maillé (Vendée) et longe la digue ou Grande levée de Vix (dont il constituait à l'origine le canal de ceinture extérieure) à travers les communes de Vix, L'Ile-d'Elle et Marans. Au Gouffre de L'Ile-d'Elle, son cours est interrompu par le site de l'aqueduc et de l'écluse, surtout depuis le comblement de la partie aval du Petit Larron à la fin des années 1950. Au-delà, le Contrebot reprend son cours quasi-rectiligne à travers la commune de Marans. Il va se jeter dans une des boucles de la Sèvre Niortaise au lieu-dit les Portes du Contrebot. Là, son cours se divise en deux branches : la plus ancienne ("Grand Larron"), au nord, est désormais inutilisée, étant entravée par un batardeau en terre ; la branche sud ("Petit Larron") est la seule opérationnelle.

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Conseil général de la Charente-Maritime

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Conseil général de la Charente-Maritime

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Conseil départemental des Deux-Sèvres

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Vendée

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

- (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

Documents d'archives

-

Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 315. 1845-1863 : raccordement du haut et du bas Contrebot de Vix au Gouffre de L'Île-d'Elle.

-

Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 316. 1876-1912 : élargissement et approfondissement du Contrebot de Vix.

-

Archives départementales des Deux-Sèvres ; 1873 W 193. 1960-1962 : aménagement du Contrebot de Vix entre le Gouffre et le Larron, commune de Marans, pour l'évacuation partielle des eaux de la rivière de la Vendée.

-

Archives départementales de la Vendée ; 94 J 10 et 11. 1802-1937 : registres des délibérations de la Société du Contrebot de Vix.

-

Archives départementales de la Vendée ; S 691. 1800-1835 : Contrebot de Vix, gestion et aménagements ; 1834-1835 : reconstruction de l'aqueduc du Gouffre avec création d'un radier en fonte (plans).

-

Informations, documentation, photographies et notes de dépouillements d'archives fournies par M. René Durand (1924-2018), Marans.

Bibliographie

-

SUIRE, Yannis. Le Marais poitevin, une écohistoire du XVIe à l'aube du XXe siècle. La Roche-sur-Yon : Centre vendéen de recherches historiques, 2006.

p. 106-107, 116-117, 218-220, 330, 348, 363, 386-387

Documents figurés

-

1820 : plan cadastral de Marans. (Archives départementales de la Charente-Maritime ; 3 P 5065).

-

Vues aériennes depuis 1945 sur le site internet de l'IGN www.geoportail.gouv.fr.

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.

Conservateur en chef du patrimoine au Département de la Vendée à partir de 2017.