Photographe, Service Patrimoine, Région Pays de la Loire.

- inventaire topographique, Bourgs et petites cités du Perche sarthois

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesPays du Perche sarthois

-

Adresse

- Commune : Conflans-sur-Anille

Le bourg de Conflans, que l’on trouve parfois anciennement sous la forme Couflans ou Escouflans, et Conflans-sur-Anille depuis 1933, possède une densité plutôt remarquable de bâti ancien (XVe-XVIe siècles notamment). Toutefois, la documentation et l’archéologie font cruellement défaut pour déterminer les origines et l’histoire du site que l’on ne peut que difficilement retracer avant l’époque moderne.

Des origines supposées au bourg médiéval

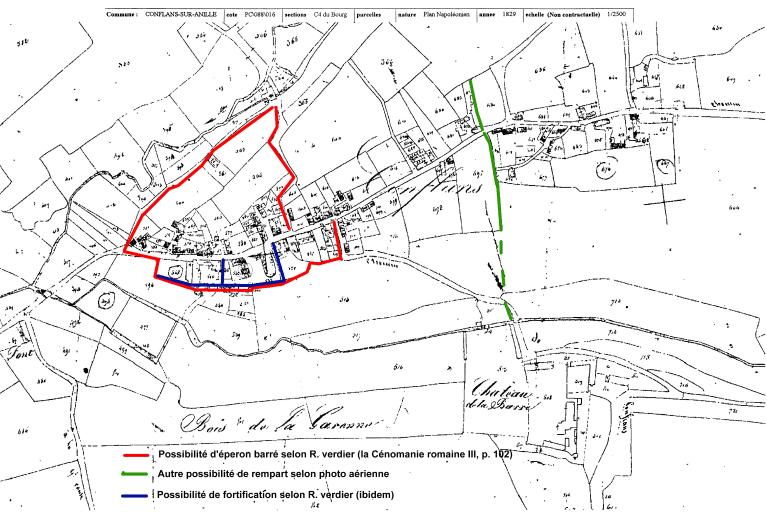

Le bourg de Conflans occupe un site extrêmement favorable à une implantation humaine précoce : un éperon à la confluence de deux ruisseaux, qualifié par Le Paige au XVIIIe siècle de "presqu’isle", à la fois poste d’observation et site défensif aisément défendable. Des haches polies du Néolithique auraient été retrouvées à proximité. Roger Verdier a évoqué l’hypothèse tout à fait recevable d’un éperon barré, inscrivant le noyau du bourg dans des fortifications en terre qu’il situe au niveau de la route de la Barre et de la ruelle Élie Cottereau. Une autre possibilité, avancée par Julien Hardy, serait de localiser cette fortification plus haut dans le bourg, au niveau du cimetière et de la ruelle du Panorama, à hauteur d’un site défensif qui aurait assuré la protection de cette « barre », et dont le château de la Barre pourrait être une survivance toponymique. Quoi qu’il en soit, rien ne peut être affirmé, que ce soit pour la localisation ou la datation de tels ouvrages, en l’absence de fouilles archéologiques.

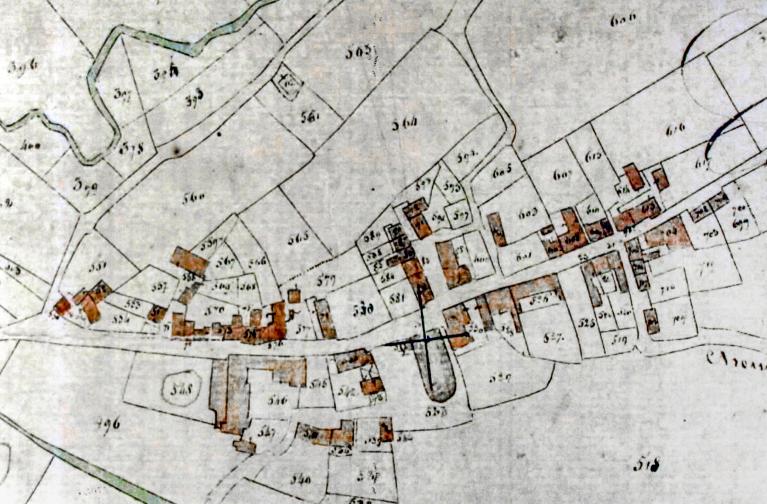

"Conflentio" apparaît pour la première fois dans une compilation de documents douteux, dits Gesta Aldrici, datés du milieu du IXe siècle. Avec plus de certitudes, on trouve la mention de Conflans, de son église et donc d’un bourg, dans le cartulaire de l’abbaye de Saint-Calais au XIIIe siècle. Toutefois, aucun vestige ne subsiste de cette époque, pas même l’église. Le bourg de la fin du Moyen-Age s’organise autour de deux édifices religieux, chacun entouré d’un lieu de sépulture : l’église paroissiale Saint-Maurice, dont le cimetière a été transformé en place, et la chapelle Sainte-Marie-Madeleine, détruite à la fin du XVIIIe siècle mais dont le cimetière subsiste. Au nord du bourg, la Pitié-Dieu est une possession de l’abbaye de l’Épau à Yvré-l’Évêque. Le pouvoir laïc siège, selon l’hypothèse la plus vraisemblable, dans le manoir au sud de l’église. Ceci expliquerait la présence de cette demeure reprenant tous les codes de l’architecture seigneuriale des XVe et XVIe siècles : cour fermée, dépendances agricoles, logis à tour d’escalier, éléments de fortification. Son utilisation comme presbytère, qui seule demeure dans la mémoire collective, pourrait alors ne pas être antérieure à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle.

A la frontière de deux seigneuries

Le bourg de Conflans présente la particularité d’être positionné au contact de deux fiefs rivaux. La seigneurie de paroisse de Conflans, qui englobe l’essentiel du bourg, est attachée au moins dès le XVIe siècle à celle de la Cour-du-Bois, qui a très souvent changé de mains et dont le manoir se trouvait à bonne distance au nord-ouest. En revanche, les secteurs du Pont et du Perrin, au sud, et la partie nord, autour de la chapelle de la Madeleine, dépendent de la Barre, dont le château est tout proche à l’est et dont le parc arrive encore aujourd’hui jusqu’au pied de l’église : à la tête de cette seigneurie exceptionnellement stable, une seule et même famille depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours, les de Vanssay. Dans cette configuration, la présence d’un manoir rappelant la mainmise des seigneurs de la Cour-du-Bois face aux prétentions de ceux de la Barre paraît tout à fait justifiée, et peut être comparée à des cas similaires dans d’autres bourgs voisins. Cette opposition est exacerbée pendant les guerres de Religion, dont le souvenir est perpétué par la maison dite des Ligueurs et celle de la Huguenotterie : les de Vanssay du parti de la Ligue ultra-catholique font alors fortifier la Barre, n’obtenant l’autorisation du roi qu’a posteriori en 1602, tandis que les seigneurs de la Cour-du-Bois sont vraisemblablement proches du parti protestant mené par le redoutable Joachim Levasseur, seigneur de Cogners et de Bellebarbe. On associe à ces troubles violents la découverte de plusieurs charniers à Conflans et aux alentours. Peut-être faut-il également y voir une explication aux nombreux souterrains (refuges ?) existant sous le bourg.

La rivalité des deux seigneuries était encore bien vivace aux XVIIe et XVIIIe siècles, comme l’indique une série de documents faisant suite à l’agrandissement de l’église en 1613 : la construction d’un nouveau chœur par la famille de Vanssay, sur ses terres de la Barre, allait engendrer une longue série de querelles de préséance et relatives à l’exercice de la justice. Le seigneur de la Barre, jusqu’alors seulement bas justicier, s’arroge la moyenne puis la haute justice et fait disparaître les armoiries des Sevin (alors seigneurs de la Cour-du-Bois) de l’église. Il est sommé de les rétablir par une sentence rendue en 1642. Le litige aura des répercutions jusqu’à la fin du XVIIIe siècle dans le partage du financement de la reconstruction de l’église, ravagée en 1720 par un incendie. Entre temps, les fiefs de la Cour-du-Bois et Conflans, que Jean Sevin est contraint de vendre pour régler ses dettes, sont rachetés en 1677 par Michel Le Tellier, marquis de Louvois et de Courtanvaux, célèbre pour son titre de chancelier de Louis XIV.

Un bourg d’artisans

Les documents plus nombreux à partir des XVIIe-XVIIIe siècles permettent de mieux percevoir la vie et les activités à Conflans. De par son vaste territoire parsemé de fermes isolées, c’est une paroisse évidemment agricole, mais aussi très industrieuse. L’exploitation des bois fournissait matériaux de construction, bois de chauffage et charbon, et permettait de faire fonctionner une seillerie (fabrication d’ustensiles, notamment des sceaux), une verrerie, des forges à bras, dont il ne reste guère de traces si ce n’est dans la toponymie. Deux scieries se succéderont également près du bourg aux XIXe et XXe siècles. Parmi les ressources du sous-sol figurent le grès, le calcaire et la marne. Vers la fin du XVIIIe siècle se développent une chaussumerie et des tuileries-briquetteries. Enfin, le cours de l’Anille égrène cinq moulins, à blé, à tan et à draps. A la fin du XVIIe siècle et jusqu’à la Révolution, on peut estimer la population de Conflans entre 600 et 800 habitants, selon les travaux de René Plessix.

Toutefois, les habitants du bourg s’employaient principalement à l’activité du tissage de la laine et du chanvre. Selon l’enquête préfectorale de 1813 on comptait 60 métiers à tisser pour Conflans et Saint-Calais, Pesche en recense une vingtaine à Conflans vers 1820. Un moulin à foulon, dit aussi moulin Gauthier, permettait de dégraisser et assouplir les draps que l’on mettait ensuite à sécher dans des champs comme celui dit de l’Étendoir. Certains de ces fabricants de toiles, dits aussi sergers, cardeurs ou drapiers, étaient également marchands et à la tête d'une certaine fortune : certains habitaient des demeures plutôt cossues comme la famille Hérode au Pavillon ou la famille Dhuiteau à la maison dite Sous Terre. Toutefois, l’essentiel de la population vivait dans une grande précarité très sensible aux aléas climatiques. La fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle voient l’âge d’or du tissage du chanvre doublé d'un accroissement de la population. Dans les années 1790, le nombre d’habitants à Conflans dépasse le millier ; le maximum est atteint entre les années 1800 et 1830 avec parfois plus de 1 150 Conflanais. Mais faute de débouchés, l'activité décline puis disparaît dans le courant du XIXe siècle (aucun tisserand au recensement de 1906), accompagnant un exode rural important. Néanmoins, certaines maisons bien caractéristiques de cette activité, avec leurs caves semi-enterrées, subsistent encore aujourd’hui.

Les évolutions timides des XIXe et XXe siècles

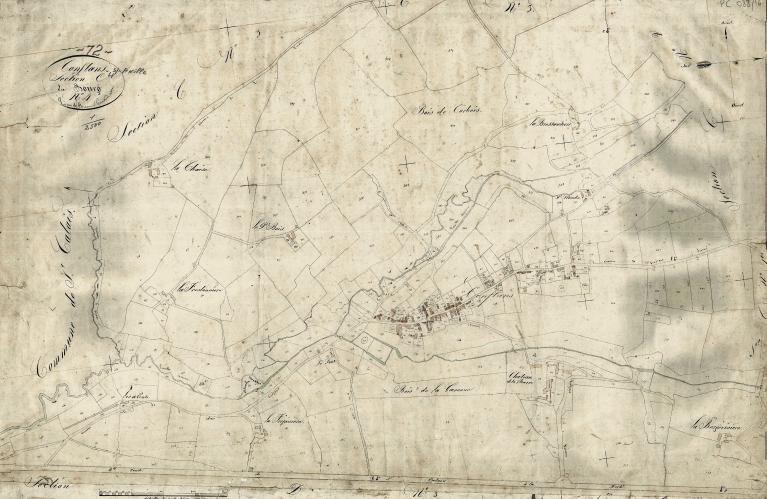

Si, comme partout dans le secteur, une grande portion du bâti du bourg est renouvelée au cours du XIXe siècle, de nombreuses maisons anciennes sont préservées, plus ou moins remaniées. L’étude du cadastre napoléonien dressé en 1829 montre en revanche que très peu de nouvelles maisons ont été construites ex-nihilo pendant un siècle et demi, conservant à Conflans sa morphologie d’Ancien Régime. De même, le bourg étant évité par la route de La Ferté-Bernard à Tours construite dans les années 1820, le réseau viaire n’est que peu retouché. Les plans d’alignement dressés tardivement en 1872-1873 ne seront que très peu suivis d’effet. Dans les années 1900, on aménage une nouvelle route reliant directement le bourg à la gare de Saint-Calais, construite en 1873, mais celle-ci n’impacte pas la forme du bourg et ne génère pas de nouveau quartier. Enfin, aucune construction publique n’est édifiée faute de moyens suffisants. L’église, reconstruite à la veille de la Révolution, ne fait l’objet d’aucun gros chantier, si ce n’est l’adjonction d’une sacristie et la réalisation du foisonnant décor intérieur. On se contente de loger les écoles dans de modestes maisons louées ou achetées, parfois à l’aide de dons, notamment de la famille de Vanssay (à qui l’on doit également le lavoir construit en 1867). Cas extrême, la mairie change très régulièrement de local à tel point qu’il est bien difficile de suivre ses pérégrinations à travers les archives.

Il faut en réalité attendre le dernier tiers du XXe siècle pour voir s’opérer quelques changements importants. Le premier est la construction du groupe scolaire ouvert en 1965, et dont l’architecture et l’implantation reste aujourd’hui encore controversée. La commune ne cessant de se dépeupler (environ 500 habitants vers 1970), la municipalité lance l’aménagement de petits lotissements, d’abord aux sorties du bourg, puis dans le centre du village pour le densifier (lotissement du Pavillon). D’autres maisons de type pavillonnaire s’implantent sans concertation dans les dents creuses du bourg, donnant une certaine continuité bâtie qui n’existait auparavant qu’autour de l’église. Un léger regain de la population communale peut ainsi être constaté (jusqu’à 621 habitants en 1990). Dans les années 1990, la mairie se fixe dans l’ancien presbytère restauré et ses abords sont réaménagés.

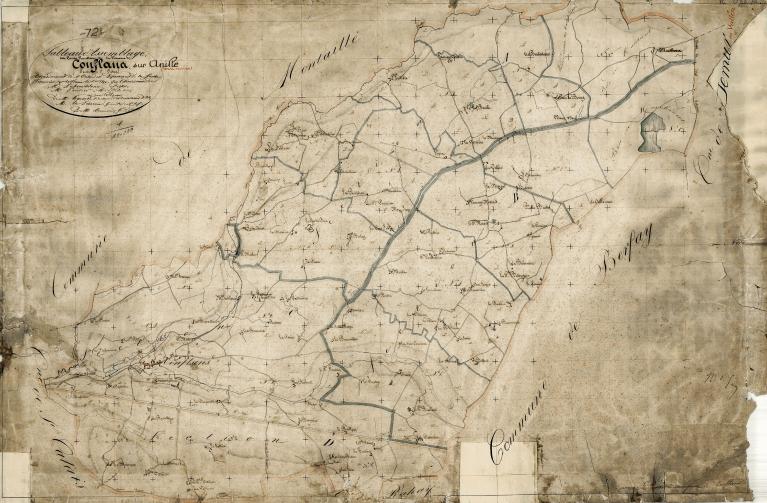

La commune de Conflans-sur-Anille, dans le département de la Sarthe et dans la Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, appartient au pays d’Art et d’Histoire du Perche sarthois. Elle compte 529 habitants nommés Conflanais (recensement de 2016) pour une superficie de 30,80 km². Le bourg se trouve dans la partie sud du territoire communal, qui s’étire sur près de 10 km de longueur du nord-ouest au sud-est. De petite taille, l’agglomération occupe l’espace de la confluence des ruisseaux Anille et Axone (ou Roulecrotte), d’où le nom de la paroisse puis de la commune. Le bourg s’étage ainsi entre environ 100 m d’altitude, dans la vallée, et 135 m, dans le quartier haut.

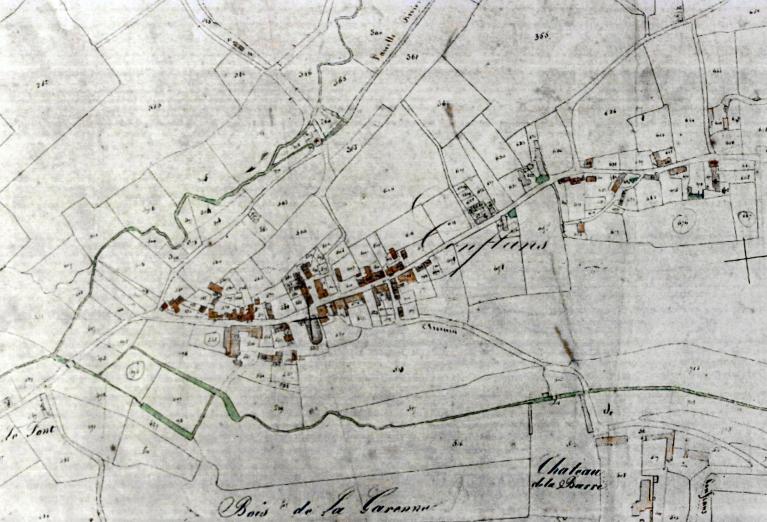

La topographie a fortement impacté la morphologie du bourg, resserré sur son éperon aux pentes abruptes creusées par les deux cours d’eau. Conflans-sur-Anille est donc un bourg-rue dont l’essentiel du bâti se concentre le long d’un axe unique, reliant anciennement Saint-Calais à La Ferté-Bernard et Bonnétable. Le rôle de ce chemin est important sous l’Ancien Régime comme en témoigne la présence d’un pont en pierre au moins dès le XVIIe siècle, tandis que les autres accès au bourg se font à gué. Mais il a été fortement diminué par la création d’une nouvelle route large et rectiligne de Vibraye à Saint-Calais, évitant complètement le bourg de Conflans, vers 1825. C’est encore aujourd’hui le principal axe routier de la commune, qui s’embranche à la sortie du bourg à la départementale 357 du Mans à Orléans au niveau du récent contournement nord de Saint-Calais. Conflans bénéficie de la proximité immédiate de la petite ville et de cette route importante, mais pâtit de l’éloignement de l’autoroute et des voies ferrées.

Le bourg-rue se caractérise par une longue épine dorsale traversant l’ensemble de l’agglomération et le long de laquelle s’implante la quasi-totalité des maisons. De cette rue partent quelques cours communes, impasses et chemins secondaires desservant quelques rares propriétés placées en retrait. Une légère densification, dans la 2e moitié du XXe siècle, avec la construction d’un lotissement en centre-bourg, n’a guère altéré cette morphologie encore très lisible aujourd’hui. La densité variable du parcellaire et des constructions au sein du bourg témoigne de l’évolution de celui-ci : un secteur plus dense et plus ancien autour de l’église, près de la confluence, puis un quartier au bâti plus lâche au nord (Gaudie) témoignant d’une extension progressive, enfin une suite plus ou moins continue de maisons plus récentes, reliant d’anciens hameaux, sur les routes de Saint-Calais et de Semur-en-Vallon. Cette évolution confirme le profil de bourg-rue de Conflans, qui s’étire aujourd’hui du nord au sud sur plus de 2 km, jusqu’aux portes de Saint-Calais.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) BnF

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives départementales de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Musée Nicéphore Niepce

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) BnF

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Bibliothèque-musée de Saint-Calais

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives départementales de la Sarthe ; 1792-1917 : registres des délibérations du conseil municipal de Conflans-sur-Anille.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 18 J 593. Collection Paul Cordonnier, commune de Conflans-sur-Anille.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 6 M 747. 1813 : situation des fabriques et manufactures, notamment étoffes, laine, fil et coton.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 1 Mi 3. Archives du château de la Barre, famille de Vanssay, Conflans-sur-Anille.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 3 O 423. 1850-1899 : voirie, commune de Conflans-sur-Anille.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 3 O 738. 1816-1940 : voirie, commune de Conflans-sur-Anille.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 2 S 435. 1836-1874 : route départementale 6 de La Ferté-Bernard à Tours, commune de Conflans-sur-Anille.

-

Archives diocésaines du Mans ; boîte 754. Papiers concernant la paroisse de Conflans-sur-Anille.

-

Archives municipales de Conflans-sur-Anille. 1917 à nos jours : registres des délibérations du conseil municipal.

-

CHAPPEE, Julien, DENIS, Louis-Jean (abbé). Archives du Cogner. Paris : Champion, 1919-1926.

Bibliographie

-

CAUVIN, Thomas. Géographie ancienne du diocèse du Mans. Paris : Derache libraire, Le Mans : Gallienne imprimeur-libraire, 1845.

-

CAUVIN, Thomas. Saint-Calais et ses environs. Paris : Res Universalis, 1989.

p. 94-96 -

CHERON, Louis. "Conflans-sur-Anille" (Monographie éditée à partir des articles parus dans la revue Province du Maine de 1973 à 1975), 1976.

-

DUBRAY, Christelle. Dix ans de vie paysanne à Saint-Calais et Conflans-sur-Anille, 1764-1774. Mémoire de maîtrise, université du Maine, 1995.

-

FROGER, Louis. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Calais. Le Mans : Pellechat, 1888.

p. 54 -

GRAFFIN, Roger. La seigneurie de la Cour du Bois en la paroisse de Conflans près de Saint-Calais. Le Mans : Edmond Monnoyer, 1889.

-

LE PAIGE, André-René. Dictionnaire topographique, historique, généalogique et bibliographique de la province et du diocèse du Maine. Le Mans : Toutain, 1777.

-

Le patrimoine des communes de la Sarthe. Paris : Flohic éditions, 2000. 2 vol.

p. 1373-1377 -

PAYS DU PERCHE SARTHOIS. Monument du Mois, Conflans-sur-Anille, 2003.

-

PESCHE, Julien-Rémy. Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, t. 1, 1829. Réédition Paris : Lorisse, 1999.

t. 2, p. 65-69 -

PLESSIX, René. Paroisses et communes de France. Dictionnaire d'histoire administrative et démographique. Sarthe. Sous la direction de J.-P. Baret. Paris, éditions du CNRS, 1983.

-

VALLÉE, Eugène. Dictionnaire topographique du département de la Sarthe, comprenant les noms de lieux anciens et modernes, revu et publié par R. LATOUCHE. Paris, Imprimerie nationale, 1952.

-

VASSEUR, Marinette et Marc. Saint-Calais et son canton. Saint-Cyr-sur-Loire : éditions Alan Sutton, 2003.

p. 119-123 -

VERDIER, Roger. La Cénomanie gallo-romaine. Le Mans : éd. du Racaud, 1980.

Documents figurés

-

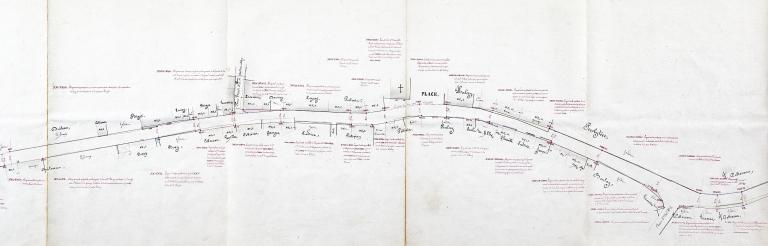

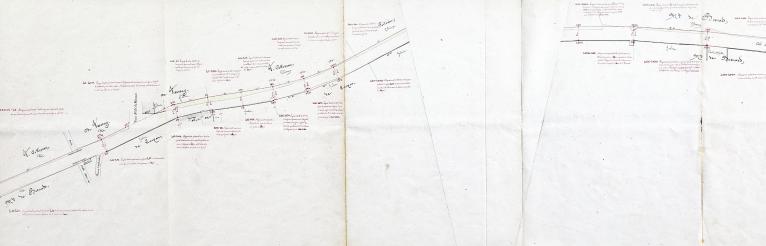

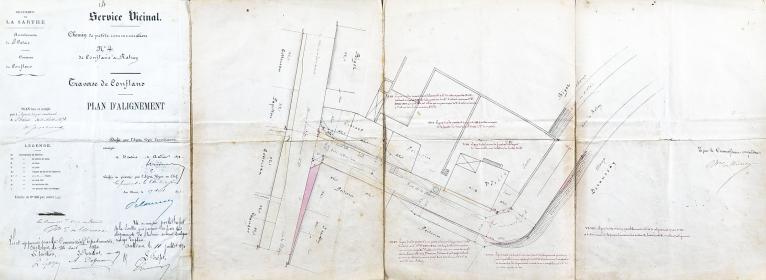

Plans d'alignement du bourg de Conflans-sur-Anille, 1872-1873. (Archives départementales de la Sarthe ; 3 O 423 et 738).

-

Plan cadastral napoléonien de Conflans-sur-Anille, 1829. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\088).

-

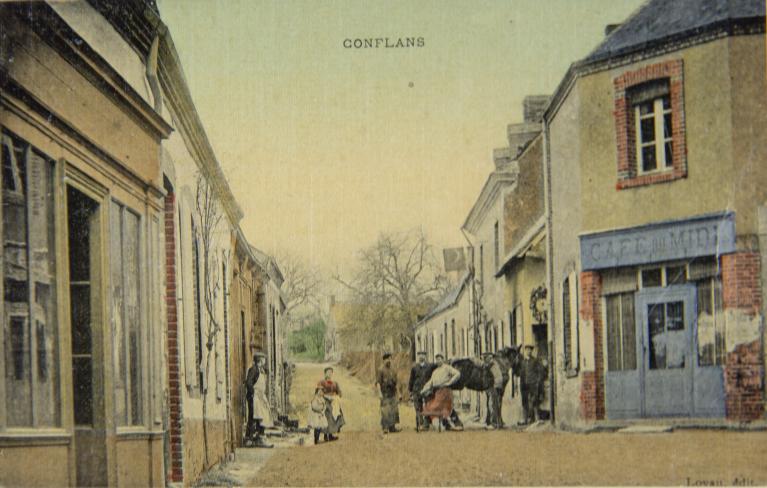

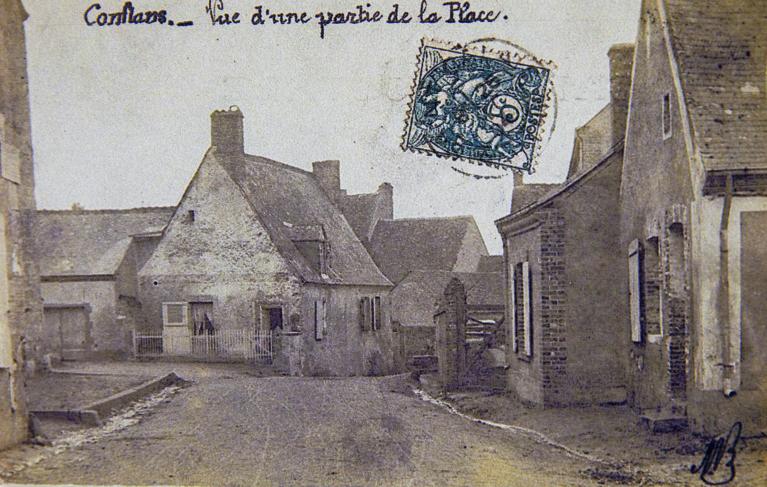

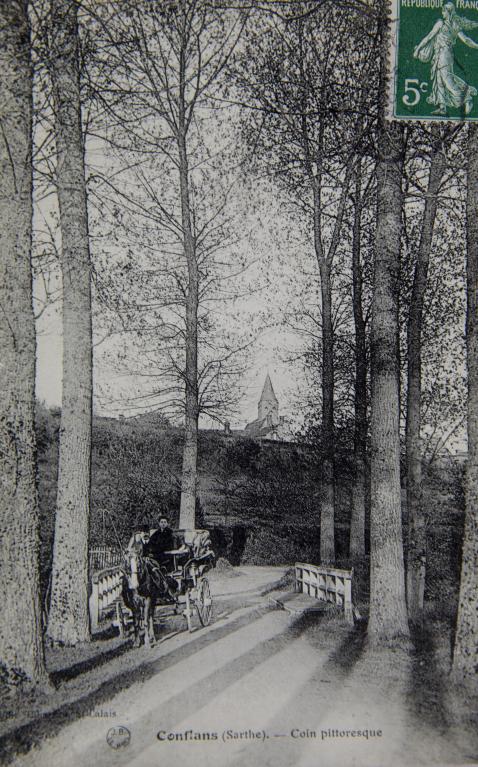

Collections de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Conflans-sur-Anille. (Collection particulière).

-

Photographies de Conflans-sur-Anille par Alphonse Poitevin et portrait du photographe, milieu du XXe siècle. (Musée-Bibliothèque de Saint-Calais).

-

1706 : carte de l'évêché du Mans, par Alexis-Hubert Jaillot. (Bibliothèque nationale de France ; GE BB 565).

-

Photographies de Conflans-sur-Anille par Alphonse Poitevin, milieu du XIXe siècle. (Bibliothèque nationale de France).

-

Photographies et dessins de Conflans-sur-Anille par Alphonse Poitevin, milieu et 2e moitié du XIXe siècle. (Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône).

Chercheur auprès du Pays du Perche sarthois jusqu'en octobre 2020. Depuis novembre 2020, chercheur auprès du Conseil départemental de la Mayenne.

Chercheur auprès du Pays du Perche sarthois jusqu'en octobre 2020. Depuis novembre 2020, chercheur auprès du Conseil départemental de la Mayenne.