Société Atemporelle.

- inventaire topographique

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

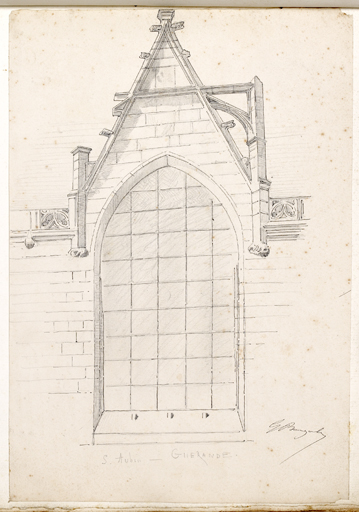

Aire d'étude et canton

Guérande - Guérande

-

Commune

Guérande

-

Adresse

place Saint-Aubin

-

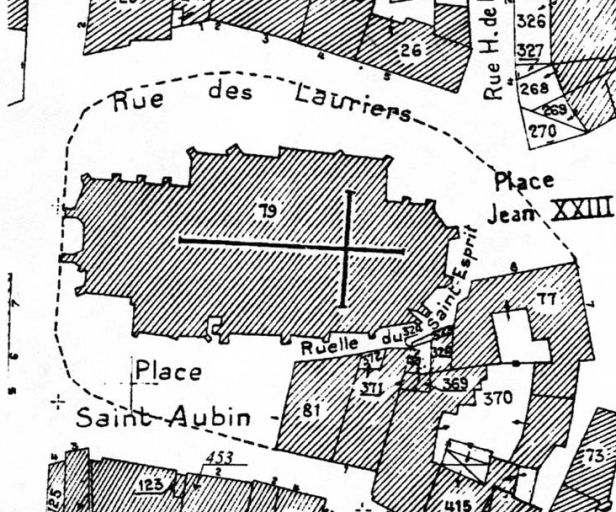

Cadastre

1819

Z

67

;

1989

AK

79

-

Dénominationscollégiale, église

-

VocablesSaint-Aubin

-

AppellationsCollégiale Saint-Aubin

-

Destinationscollégiale, église paroissiale

Selon le cartulaire de Redon, en 854 l'église de Guérande abrite des reliques de Saint-Aubin. L'église est de nouveau citée plusieurs fois dans des actes du troisième quart du IXe siècle.

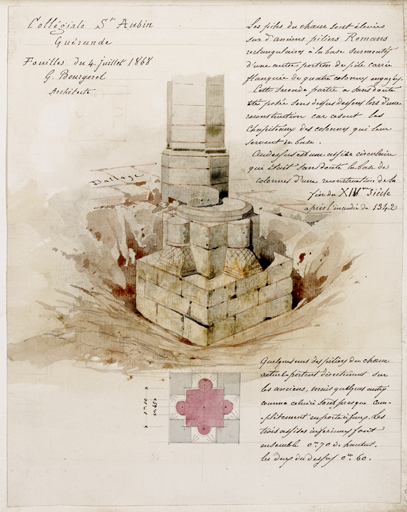

Les observations archéologiques de 1865, 1876 et 1899 posent question. Les bases de pilier ou chapiteaux remployés en fondation (observation au XIXe siècle) ainsi qu'un bloc décoré retrouvé en fondation d'un contrefort du chevet (fouille de 2006) traduisent selon Christophe Devals, l'existence d'un édifice vers le Xe siècle. Toujours selon le même auteur, cet édifice couvrirait en longueur la superficie du chœur et du chevet actuel et la largeur du chœur et du transept nord (au moins). Le sarcophage trapézoïdal en bâtière actuellement déposé dans la chapelle basse semble attester d'inhumations dans le chœur dès l'époque mérovingienne (VIe - début VIIIe siècles).

Au milieu du XIe siècle, l'abbé Gautier (1036-1055), de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, fait rédiger par un de ses moines une « vita » complète de saint Aubin ; c'est ce texte qui signale une magnifique basilique à Guérande. Il faut ensuite attendre les années 1114-1139 pour rencontrer une nouvelle mention de la paroisse.

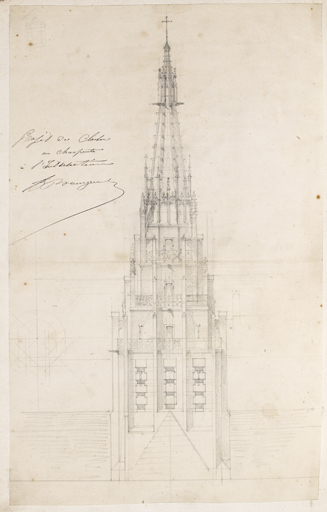

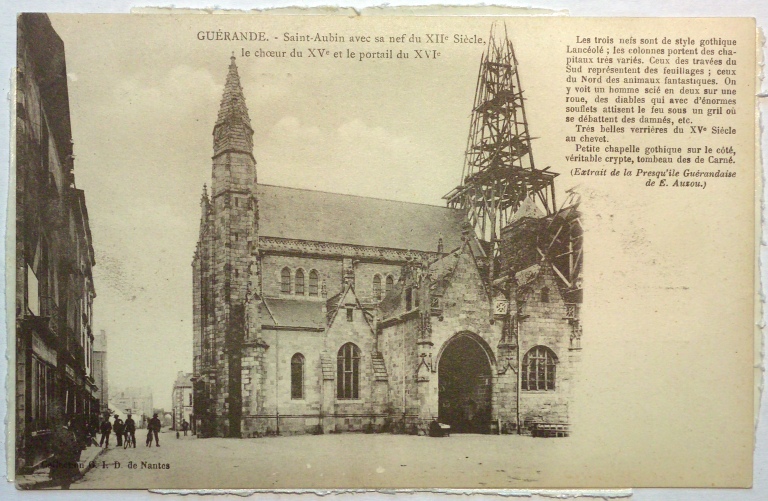

Un acte des années 1140 cite plusieurs chanoines à Guérande, ce qui fait de Saint-Aubin la plus ancienne collégiale du diocèse de Nantes. L'existence d'un collège canonial est confirmée, entre 1157 et 1189, par un acte de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers. Les textes restent muets jusqu'au début du XIVe siècle. En 1342, les chroniques indiquent que cinq églises de Guérande sont brûlées lors du siège de la ville par Louis d'Espagne. La collégiale est certainement touchée puisque trente ans plus tard, elle est encore l'objet de travaux. Vers 1372, des lettres d'indulgence de Grégoire XI lui sont accordées pour des « réparations » importantes à effectuer et pour « la nécessité de renouveler les calices, livres de chants et ornements dispersés du fait des guerres ». Les textes révèlent une nouvelle phase de reconstruction au début du XVIe siècle. En 1515, Léon X accorde des indulgences pour la reconstruction du clocher ou tour - « campanile seu turris » - de l'église de Guérande. Le 22 avril 1523, un acte du roi de France, accorde 500 écus aux « gens d'Eglise, bourgeois, manans et habitans de la ville de Guerrande » « pour convertir à la redifficacion de l'église de Saint-Aulbin de Guerrande ».

En 1705-1706, un ouragan cause des dommages au clocher qui s'effondre. Une nouvelle tempête en 1785 abat une flèche de la collégiale.

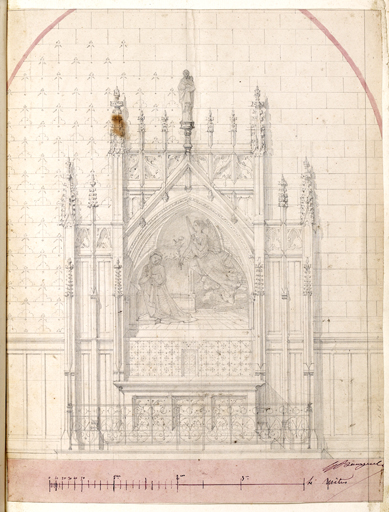

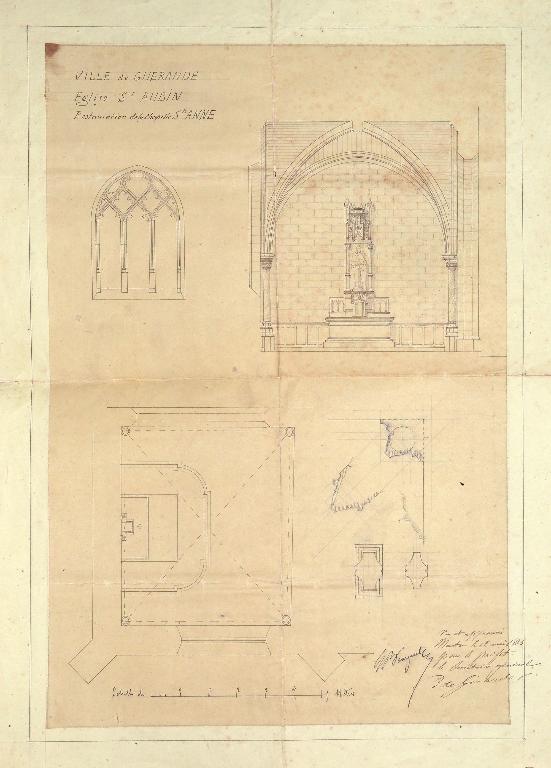

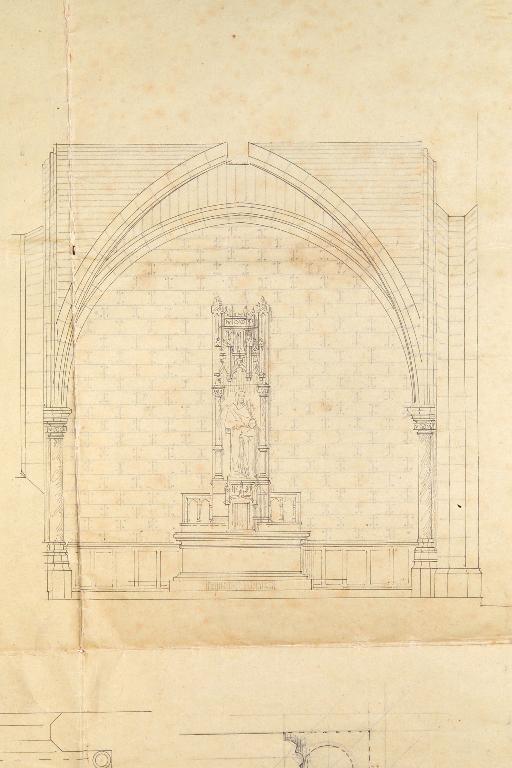

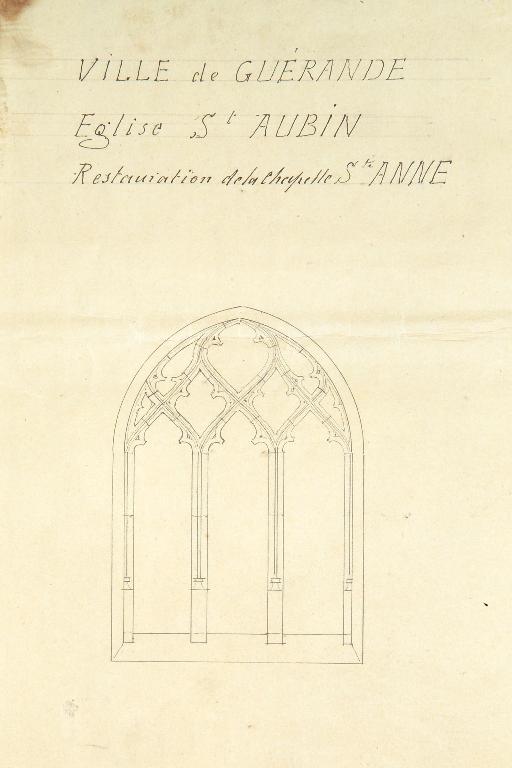

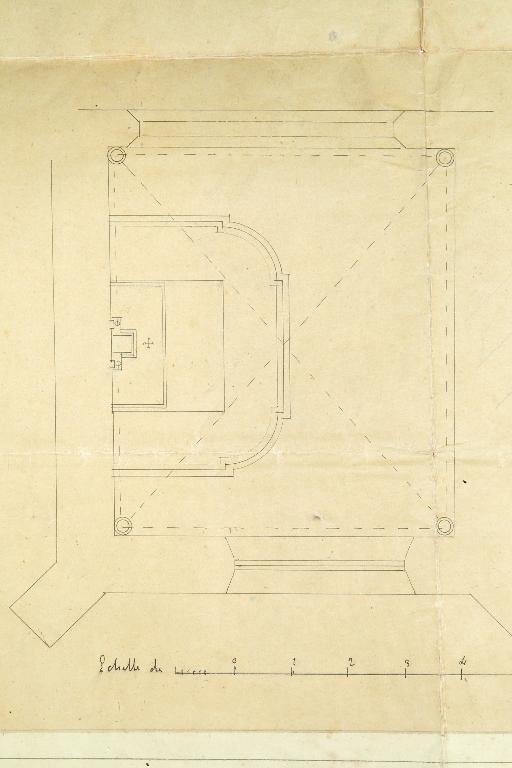

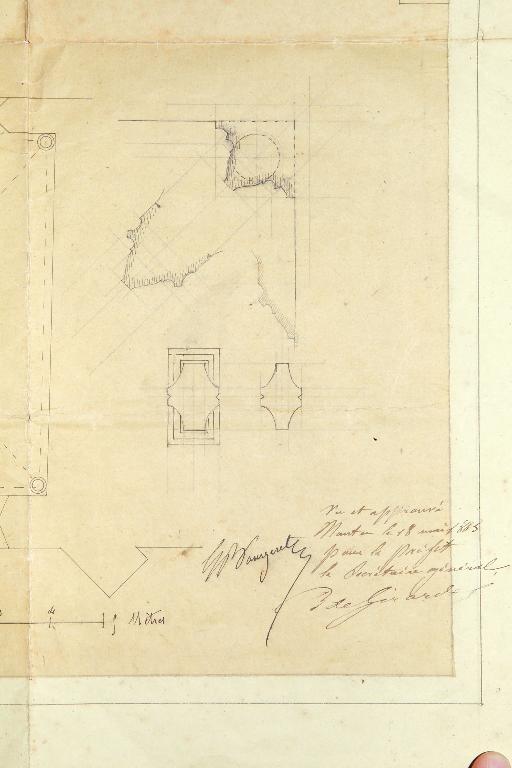

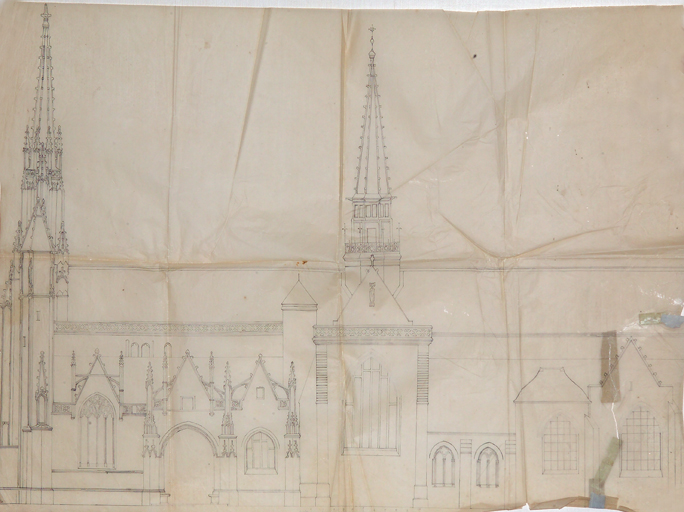

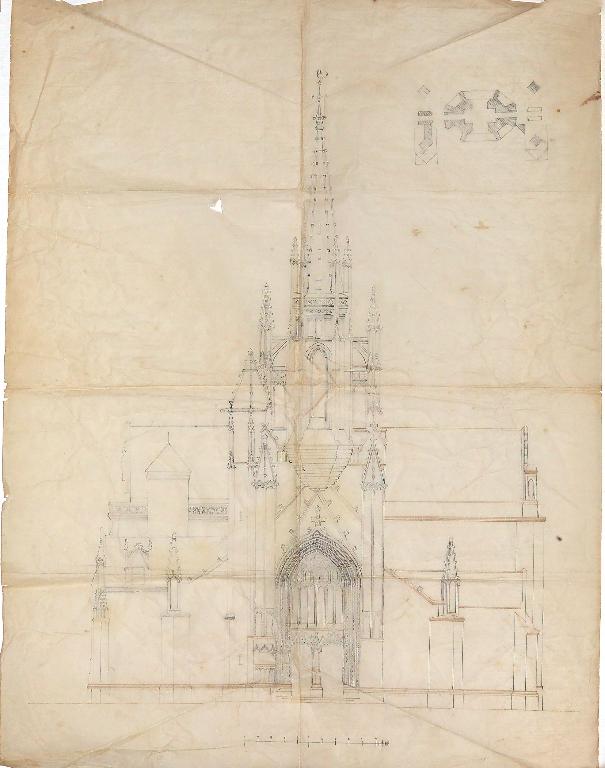

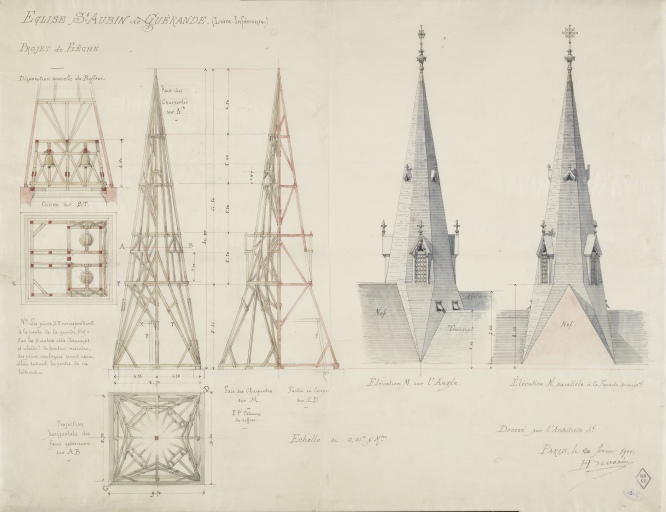

Au XIXe siècle, l'église est restaurée à plusieurs reprises. En 1802, la somme de 20 000 francs est allouée à une première campagne de travaux. L'essentiel de la dépense concerne le clocher. L'année suivante, une lettre anonyme du bureau de bienfaisance adressée au préfet évalue à 10 000 francs la réparation de l'église. Elle observe qu'il est intéressant pour la marine et le commerce que cette église soit entretenue, car son clocher sert de point principal de direction pour l'entrée des vaisseaux en Loire. Au début des années 1850, l'architecte Bourgerel propose une série de devis et de plans pour des travaux à effectuer. Faute de financement suffisants, il faut attendre 1859-1860 pour que débutent les travaux de restauration et de consolidation sous la maîtrise d'œuvre de l'entreprise Théophile Desforges, de Tours.

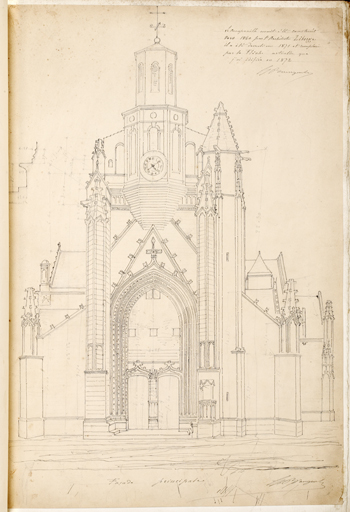

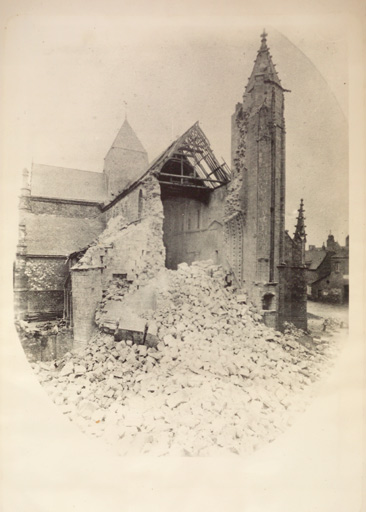

Vers 1871, la façade ouest est reprise avec la modification de la tour de l'horloge. Elle est remplacée par une tourelle en encorbellement portant une flèche de style néogothique. Cette dernière, effondrée le 28 novembre 1876, est remplacée en 1884-1885 lors de la reconstruction de la façade ouest par l'architecte diocésain Eugène Boismen.

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle

- Principale : 4e quart 15e siècle

- Principale : 1ère moitié 16e siècle

- Secondaire : 2e moitié 19e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Boismen Eugènearchitecte diocésain attribution par sourceBoismen EugèneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

architecte, architecte diocésain

-

Auteur :

Bourgerel Gustavearchitecte départemental attribution par sourceBourgerel GustaveCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

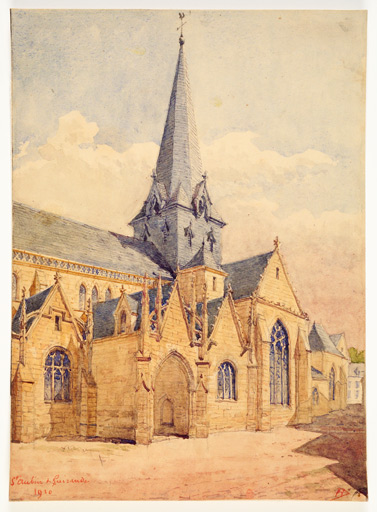

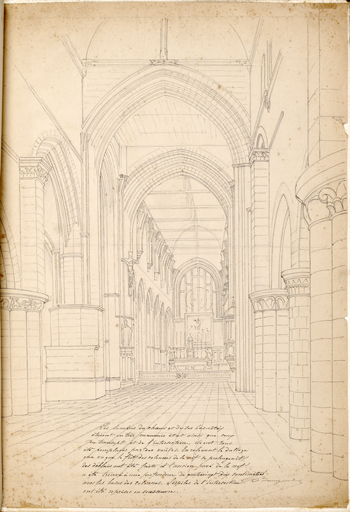

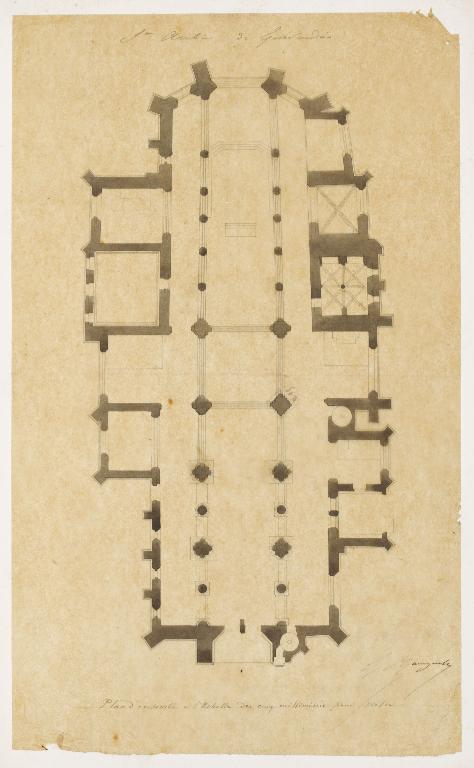

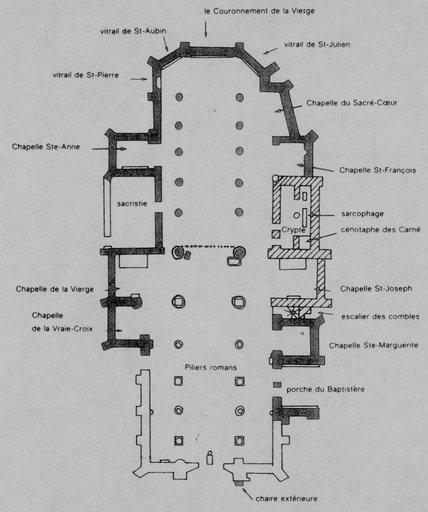

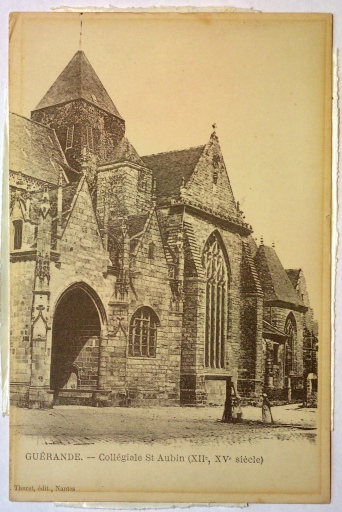

L'église se situe au cœur de la ville, bordée de places au Sud et à l'Est. L'archéologie atteste d'inhumations autour de l'édifice. Un cimetière s'étendait autrefois au Nord. L'église adopte un plan allongé avec un chœur à déambulatoire. L'ensemble est construit en pierre de granite (moellon et pierre de taille) sous une toiture d'ardoise à longs pans.

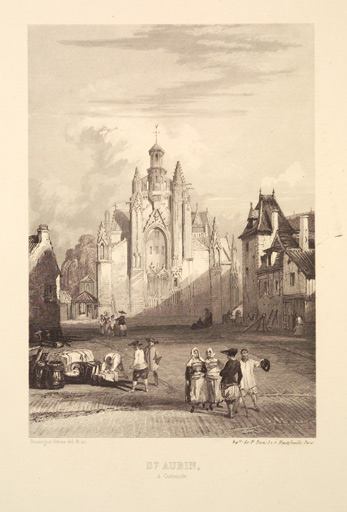

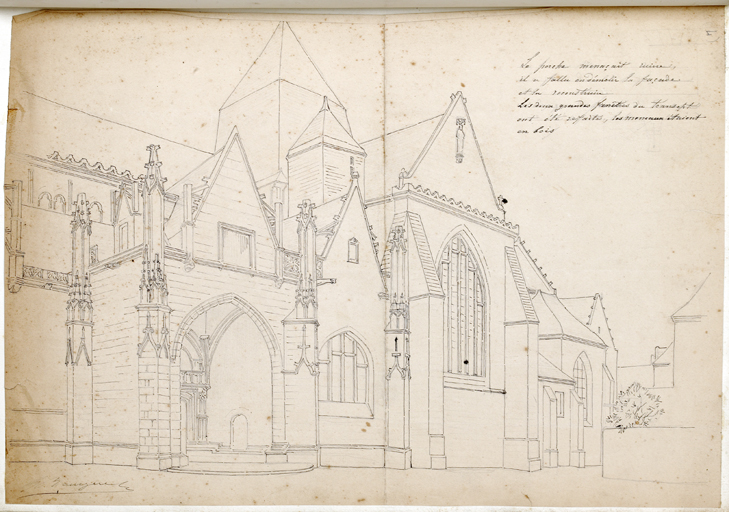

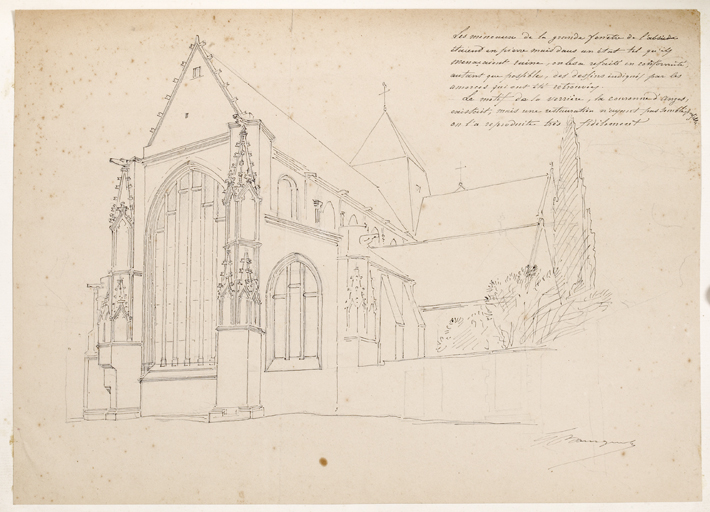

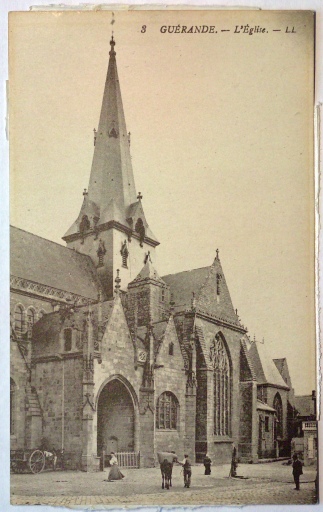

Le mur sud est marqué par un porche de style gothique flamboyant restauré en 1884. Il adopte un plan quadrangulaire flanqué de contreforts d'angles hérissés de pinacles. Il protège un portail à trumeau de style Renaissance. La façade ouest a été entièrement reconstruite par l'architecte départemental Boismen après la chute de la flèche en 1876. Elle est encadrée de contreforts décorés de pinacles et de crochets. Au Sud, une chaire extérieure desservie par un escalier en vis retient l'attention. Seuls quelques exemples comparables sont connus au XVe siècle en Bretagne (Nantes, Le Guerno, Fougères). Le portail ouest à trumeau est surmonté d'une grande fenêtre à remplage terminée par un gable triangulaire. Une tourelle en encorbellement formant campanile surmonte la façade hérissée de flèches polygonales en pierre.

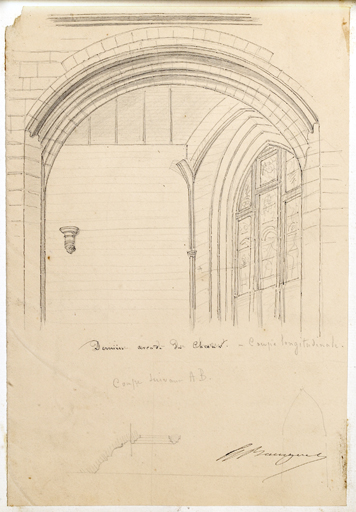

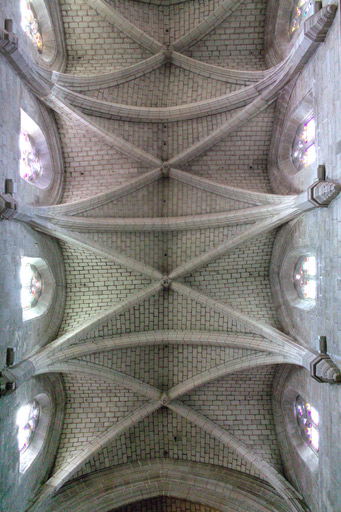

À l'intérieur, la nef de 5 travées est flanquée de collatéraux. Un transept sépare la nef du chœur. Ce dernier, long de 5 travées, se termine par un chevet à pans coupés. Un déambulatoire ouvre sur plusieurs chapelles et une crypte (ou chapelle basse), au Sud.

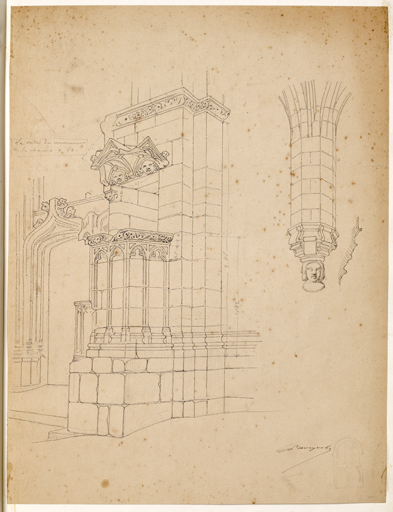

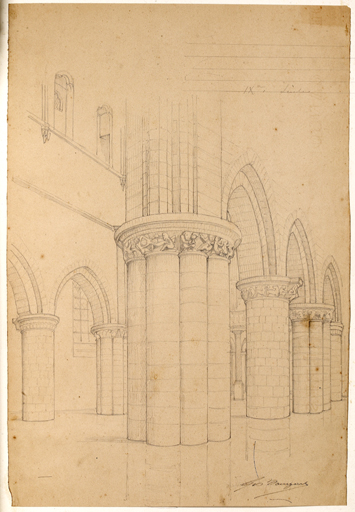

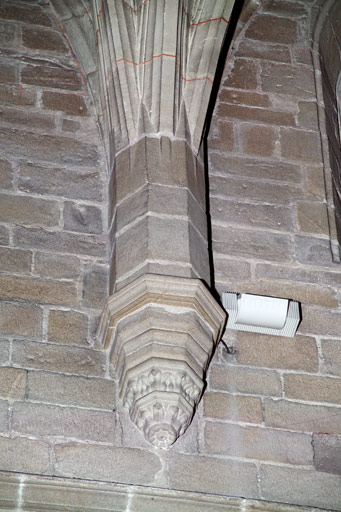

De grandes arcades séparent la nef des collatéraux. Elles reposent sur une alternance de grosses piles cylindriques et de piliers formés de huit colonnettes. Les vingt-deux scènes historiées qui composent la décoration des chapiteaux de la nef se répartissent sur les trois derniers piliers nord. Les pièces en relief sont parfois mutilées, notamment les jambes ou les bras en saillie des personnages. Selon les pièces d'archives, les chapiteaux numérotés lors de leur remontage au XIXe siècle semblent dans l'ordre. Il manque probablement deux scènes sur le pilier 2. Le chœur long de 27 m. dispose d'un déambulatoire distribuant plusieurs chapelles.

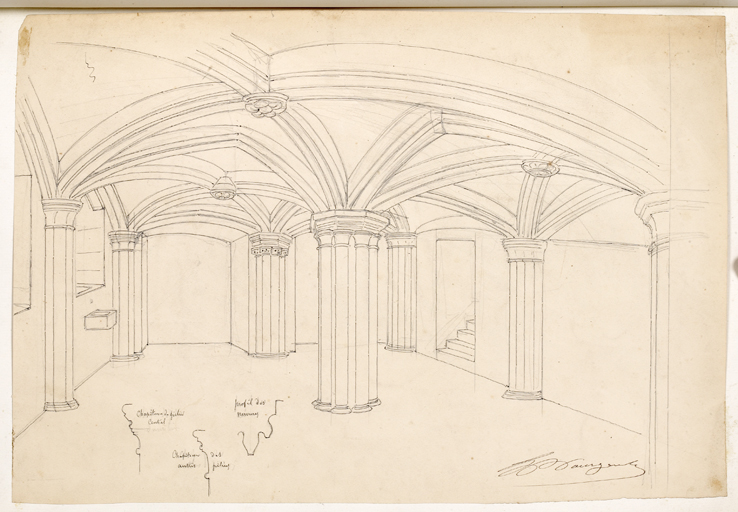

La crypte ou chapelle basse, contre le bras du transept, adopte un plan rectangulaire. Elle est couverte de voûtes à quatre quartiers rayonnants autour d'un pilier central.

Phasage :

Phase romane :

Les observations archéologiques de 1865 et 1868 ont permis à l'organiste Clétiez et à l'architecte Bourgerel d'effectuer des croquis d'éléments lapidaires remployés sous les bases des piles du chœur. Ils se présentent sous l'apparence de chapiteaux renversés ornés de motifs striés. Selon P. Inquello ils sont fréquents dans le domaine roman breton. Enfin, signalons la découverte récente d'un tailloir de style assez comparable, remployé sous un contrefort de l'angle extérieur nord-est du déambulatoire.

Hormis la façade ouest (reconstruite suite à l'écroulement du clocher en 1876), la nef présente un programme très homogène qui se reflète notamment dans le traitement des profils sculptés des bases de colonnes, des chapiteaux végétaux et historiés, dans la nef et les collatéraux.

La nef sous une charpente apparente était flanquée de collatéraux dont on ignore le mode de couvrement (charpente apparente, voûte d'arrêtes ou à quatre quartiers).

La datation des chapiteaux historiés varie selon les auteurs. Pour Anne Autissier, ils peuvent appartenir au dernier tiers du XIIe siècle, tandis qu'Alain Gallicé les date peu après les années 1130.

Phase XIIIe - XIVe siècles :

Au-dessus des chapiteaux romans, les murs de la nef sont surélevés afin d'accueillir un triforium discontinu, alternant percement de baies étroites isolées et triplé de baies. En l'absence de supports supplémentaires, le couvrement reste vraisemblablement charpenté. Les baies hautes, largement remodelées lors de la restauration de la seconde moitié du XIXe siècle, présentaient, comme le montrent les photographies antérieures aux travaux, des moulurations extérieures ondulantes très similaires à celles de la porte de l'escalier intérieur situé dans l'angle sud-ouest du transept. Dans le transept, cette même phase se caractérise par des piles, colonnes et colonnettes à pans coupés supportant des chapiteaux très sommaires.

Les chapiteaux situés au revers du tabernacle du transept sud supportent un arc à pans coupés noyé dans la maçonnerie. On ne peut déterminer s'il ouvrait autrefois depuis le transept vers une abside ou s'il s'agit d'un projet de double déambulatoire. Ce type d'arc se retrouve au-dessus de l'entrée sud du déambulatoire, ainsi que sur l'arc transversal sud du transept.

Le bras nord du transept actuel s'appuie sur un mur préexistant.

Le déambulatoire nord conserve deux lancettes étroites à double ébrasement et double rouleau à pans coupés. Elles reçoivent actuellement les verreries de Saint-Louis et de Saint-Pierre. Les fissures dans l'enduit qui recouvre le mur du déambulatoire laissent supposer la présence d'une autre lancette juste après l'entrée nord du déambulatoire, ainsi qu'à l'ouest de l'entrée de la chapelle Saint-François.

Phase XVe milieu du XVIe siècle :

Cette phase s'appuie très largement sur la structure précédente. Le déambulatoire semble conserver sa largeur de circulation. Le voûtement en tuffeau s'appuie sur des colonnettes portées par des culots à mouluration annulaire ornés sur leur pointe de visages féminins au Sud, et de visages masculins au Nord.

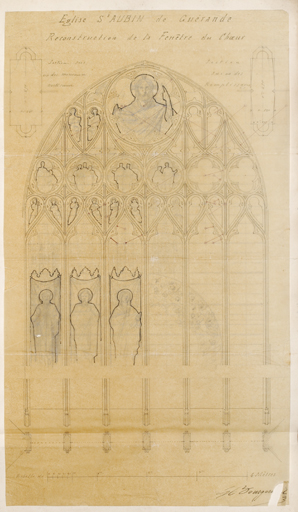

Dans le chœur, les pointes de culots sont décorées de visages d'homme, de femme, de personnage portant un phylactère. L'évasement accueille trois agrafes, l'une en capitale, les deux autres contre la paroi. Le voûtement, tout comme les arcs-boutants, est un ajout de la fin du XIXe siècle. Le chevet plat est percé de trois baies flamboyantes munies de verrières.

Le transept semble reprendre le plan de la phase précédente. Les grosses piles nord-ouest et nord-est présentent des bases adoucies à double bourrelet. En partie haute, les arcs en pénétration à multiples moulurations prismatiques s'appuient sur la structure précédente et voûtent la croisée du transept. Les deux baies de transept sont également de cette campagne. Aucun voûtement n'était prévu sur les bras du transept. La charpente à poinçon sur entrait, lambrissée, était apparente. Les sablières du bras nord présentent encore un décor d'engoulants, ainsi que des mascarons accueillant des figures caractéristiques de la première Renaissance. Sur l'une, on peut lire « 1541 » et « MDXCI » sur l'autre. La nef, comme le montre l'iconographie ancienne, comportait également une charpente du même type.

Cette phase de construction permet de rapprocher Saint-Aubin de Guérande de Notre-Dame du Croisic, construite à partir de 1494 : chevet plat, arcs en pénétration extrêmement moulurés, culots à moulurations annulaires, culots à agrafes.

Le décor atteste que cette période de construction se déroule de la fin du XVe au milieu du XVIe siècle.

Phase XVIIIe siècle :

Le bras sud du transept et le chœur sont couverts de charpentes à portique. Celle du bras sud est datée par inscription de 1756, tandis que sur celle du chœur, on peut lire « 1764 ».

Phase XIXe siècle - XXe siècle :

Au XIXe siècle, l'église est restaurée à plusieurs reprises. Vers 1871, la façade ouest est modifiée par l'architecte Gustave Bourgerel qui construit une haute flèche néogothique flanquée de part et d'autre de pinacles hérissés. La flèche s'effondre en 1876 à la suite d'une tempête. La façade est entièrement reconstruite à l'identique à l'exception de la flèche réduite à une simple tourelle. Cette nouvelle campagne est assurée par l'architecte Eugène Boismen.

En 1903, le clocher de la croisée du transept est repris et rehaussé. Il est abaissé en 1965.

-

Murs

- granite

- calcaire

- moellon

- pierre de taille

- grand appareil

-

Toitsardoise, pierre en couverture

-

Plansplan allongé

-

Couvertures

- toit à longs pans

- flèche polygonale

- pignon découvert

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH, 1840

-

Référence MH

- (c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Ville de Guérande, service urbanisme

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Musée du Pays de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Musée du Pays de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Musée du Pays de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives communales de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives communales de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives communales de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives communales de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives communales de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives communales de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives communales de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives communales de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Musée du Pays de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Musée du Pays de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Musée du Pays de Guérande

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Drac des Pays de la Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Documents d'archives

-

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Archives, Restaurations diverses, 81/44/66/1. « Divers » en fin de dossier (1852-1888).

-

DRAC des Pays de la Loire, Conservation régionale des monuments historiques. Collégiale Saint-Aubin de Guérande.

-

Archives départementales de Loire-Atlantique. B 13. Déclaration de 1678.

-

Archives départementales de Loire-Atlantique. B 1511.

f° 1925. -

Archives départementales de Loire-Atlantique. G 297 à 307. Fonds collégiale de Guérande.

-

Archives départementales de Loire-Atlantique. 2 O 628. Réparations de la collégiale.

-

Archives diocésaines de Nantes. EVPAR, Guérande, 2 A.

-

Archives diocésaines de Nantes. EVPAR, 69, Guérande, 2 B.

-

Archives diocésaines de Nantes. EVPAR, 69, Guérande, 7 C. Règlement pour la confrérie du très saint sacrement et du sacré cœur de Jésus. 20 juin 1889.

-

Archives diocésaines de Nantes. EVPAR, 69, Guérande, 6 D. Église Saint-Aubin.

-

Archives diocésaines de Nantes. EVPAR, 69, Guérande, 1 E.

-

Archives diocésaines de Nantes. EVPAR, 69, Guérande, 8 E.

-

Archives diocésaines de Nantes. EVPAR, 69, Guérande, 6 F. Lettre du curé Litoust à l´évêque. 8 juin 1833.

Bibliographie

-

BOCERET, E. de. Les établissements hospitaliers et religieux de Guérande. Revue historique de l´ouest, décembre 1895.

-

BROUSSILLON, Bertrand de. Cartulaire de l´abbaye de Saint-Aubin d´Angers. Paris, Picard, 1903, t. 2.

p. 396. -

COURSON, Aurélien de (éd.). Cartulaire de l´abbaye Saint-Sauveur de Redon (797-1344). Paris, Impr. Impériale, 1863.

-

DEVALS, Christophe. Guérande - Place de la Psalette et rue des Lauriers, rapport de fouille, 2007.

-

DESMARS, J. La presqu'île guérandaise et les bains de mer de la côte. Saint-Nazaire, Pornichet, Le Pouliguen, Le Bourg-de-Batz, Le Croisic, La Turballe, PiriacGuide du touriste. Redon, L. Guihaire libraire, 1869.

p. 124. -

GALLICÉ, Alain. Guérande au Moyen Âge. Guérande, Le Croisic, le pays guérandais du milieu du XIVe au milieu du XVIe siècle. Presses universitaires de Rennes, 2005.

p. 179-186. -

GRÉGOIRE, P. État du diocèse de Nantes en 1790. Nantes, 1882.

p. 235. -

GUÉRIFF, Fernand. La collégiale Saint-Aubin de Guérande. Le Pouliguen, 1985.

p. 31-37. -

GUÉRIFF, Fernand. L´énigme de Granonna. Cahier des Amis de Guérande, n° 25, 1979.

p. 18. -

INQUELLO, Pascale. Étude architecturale de la collégiale Saint-Aubin à partir du milieu du 13e siècle, t. 1 et 2, mémoire de maîtrise d´histoire de l´art, université de Paris IV (Sorbonne), 1995.

-

LEROUX, Alcide. Notice sur les travaux de M. Bourgerel. Nantes, Mme Vve Camille Mellinet, 1883.

p. 3-27. -

QUILGARS, Henri. À travers la ville de Guérande, guide historique et archéologique contenant un plan de la ville. Nantes, librairie Durance, 1913.

p. 21. -

QUILGARS, Henri. L´église Saint-Aubin de Guérande, ses origines, ses institutions. Revue de Bretagne et Vendée, Vannes, t. XXXIII, avril 1905, p. 298-312 ; juin 1905, p. 385-397 ; juillet 1905, p. 49-65 : n. 4, p. 308.

-

MAILLART, Émilien. L´art à Nantes au XIXème siècle, Bourgerel.

p. 262-264. -

MAÎTRE, Léon. Les origines du temporel des évêques de Nantes et de la collégiale Saint-Aubin à Guérande. Bulletin archéologique de l´association bretonne, t. 18, 1900.

p. 176-179. -

MARCHERAY, Paul. Documents inédits. Bulletin de la société archéologique et archéologique de Nantes et de Loire Inférieure, t. 1, 1859-1861.

p. 135-136. -

MORICE, Hyacinthe Dom. Mémoires pour servir de preuves à l´histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, t. 1. Paris, éditions du palais royal, réimp. 1974.

-

PREVEL, L. Notice biographique sur Gustave-Benjamin-Alexandre Le Prévost-Bourgerel, architecte. Nantes, imp. V. Forest, E. Grimaud, 1883.

p. 5-12. -

RUSSON, J.-B. La collégiale Saint-Aubin de Guérande. Nantes, 1938.

p. 6. -

SÉCILLON, Marquis de. La première entrée des évêques de Nantes dans la ville de Guérande. Bulletin de la société archéologique de Nantes et de Loire Inférieure, t. 23, 1884.

p. 191-199. -

TRAVERS, Nicolas. Histoire manuscrite des évêques de Nantes.

p. 157. -

VIAUD-GRAND-MARAIS, Dr. André Commard de Puylorson, chanoine de la collégiale Saint-Aubin de Guérande, premier historien de Noirmoutier (1710-1769). Revue du Bas-Poitou, Vannes, 1897.

p. 14-15. -

Procès-verbal de la séance du 2 mai 1849. Bulletin de la société archéologique de Nantes, 1859-1861.

p. 321. -

Abrégé de la vie, des œuvres et des vertus de Pierre-Augustin Cornu, curé de Guérande depuis le 7 avril 1829 jusqu´au 24 mai 1833. Nantes, 1877.

Documents figurés

-

Église collégiale de Saint-Aubin de Guérande ; monographie avant les premiers travaux de restauration. 17 planches, Gustave Bourgerel, 1859.

-

Croquis de la façade occidentale de la collégiale de Guérande, légendé : VUË DE L'EGLISE COLLEGIALE DE GUERRANDE DU CÔTÉ DU COUCHANT. Sans date, échelle en pieds (Archives communales de Guérande).

s.p. -

Croquis de la façade occidentale de la collégiale Saint-Aubin de Guérande, anonyme, sans date, légendé : VUE DE L'EGLISE COLLEGIALE DE GUERRANDE DU CÔTÉ DU COUCHANT (Musée de Guérande).

s.p. -

Croquis de la façade sud de la collégiale Saint-Aubin de Guérande, anonyme, sans date, légendé dans le cartouche de gauche : VUE DE L'EGLISE COLLEGIALE DE GUÉRANDE DU CÔTÉ DU MIDI ; légendé autour de deux lions dressés portant le blason couronné de la ville de Guérande à 20 hermines en pointe : L'EGLISE & LE CHAPITRE DE St AUBIN DE GUÉRANDE FURENT FONDÉS PAR St SALOMON ROY DE BRETAGNE EN 857 ; légendé dans le cartouche de droite : L'EGLISE ET LE CHAPITRE DE St AUBIN DE GUÉRANDE FURENT FONDÉS PA[sic] St SALOMON DE BRETAGNE (Musée de Guérande).

s.p -

Photographie ancienne de l'écroulement de la façade occidentale de la collégiale Saint-Aubin de Guérande intervenu le 28 novembre 1876 (Musée de Guérande).

-

Croquis de la façade occidentale de la collégiale Saint-Aubin de Guérande [copié sur un original signé par Juste Fruchard et daté de 1839, publié par Fernand Guériff. La collégiale Saint-Aubin de Guérande. Jean-Marie Pierre éd., Le Pouliguen, 1985, p. 7] (Musée de Guérande).

s.p -

Développement d'un Chapiteau de Granit à St Aubin de Guérande. Signé : Stéphen Martin lith 1845 ; Lith : de Thierry Frères ; Gaucherel del. (TAYLOR J., NODIER Ch., DE CAILLEUX, A. Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. Paris, Firmin Didot frères impr., vol. 1, 1845, sans page).

s.p. -

St Aubin à Guérande ; Rouargue frères del. & sc. (TOUCHARD-LAFOSSE, G. La Loire historique pittoresque et biographique de la source de ce fleuve a son embouchure dans l'océan. Lecesne éd., vol. 5, Tours, 1851.).

p. 368-369. -

Album vendéen, 72. Guérande. Signé : T. Drake del ; Imp Lemercier Paris ; Daniaud lith ; Lainé Frères Editeurs à Angers (LEMARCHAND, Albert. Album vendéen. Illustration des histoires de la Vendée militaire. Editions Les Sillons du Temps, impr. Leostic, 1989, Menthon-Saint-Bernard. Reédition de l'ouvrage du même nom, Angers, impr. et libr. Lainé frères, éditeurs, 1856.).

p. 290.

Annexes

-

Bollandistes : « Acta Sanctorum », « Miracula Albini », 1er mars, p. 62.

-

MAÎTRE Léon : « Les origines du temporel des évêques de Nantes et de la collégiale Saint-Aubin à Guérande », Bulletin archéologique de l´association bretonne, t. 18, 1900, p. 176-179.

-

MOLLAT G. : « L´institution de la prévôté dans l´église collégiale de Saint-Aubin de Guérande », Bulletin de la société archéologique et historique de Nantes et de Loire-inférieure, 1901, t. 42, p. 119-122.

-

GALLICÉ Alain : « Guérande au Moyen Âge. Guérande, Le Croisic, le pays guérandais du milieu du XIVe au milieu du XVIe siècle », Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 59.

-

MOLLAT Guillaume : « Études et documents sur l´histoire de Bretagne (XIIIè-XVIè siècle), XXVI, La reconstruction du campanile de l´église Saint-Aubin de Guérande (1515) », [Reg. Vat. 1193, f. 1 r° ; Secrètes, t. 206, p. 59], Annales de Bretagne, t. 26, n° 1, novembre 1910, p. 159-161.

-

Ponts-et-Chaussées. Département de la Loire-Inférieure. Navigation. Rapport adressé à Monsieur l´Ingénieur en chef, sur la réparation à faire à la tour de Guérande, qui sert de point de remarque aux marins qui viennent du large, 10 juin 1820 (Archives de l´Institut de France).

-

Construction d´un clocher sur la façade ouest de la collégiale Saint-Aubin, 30 janvier 1821 (Archives de l´Institut de France ; n° 209).

-

Église Saint-Aubin, 1858 (Archives diocésaines de Nantes ; EVPAR, 69, Guérande, 6 D).

-

Église Saint-Aubin, 1858 (Archives diocésaines de Nantes ; EVPAR, 69, Guérande, 6 D).

-

Église Saint-Aubin, 18 avril 1864 (Archives diocésaines de Nantes ; EVPAR, 69, Guérande, 6 D).

-

Église Saint-Aubin, 1865 (Archives diocésaines de Nantes, EVPAR, 69, Guérande, 6 D).

-

Église Saint-Aubin, 7 janvier 1866 (Archives diocésaines de Nantes ; EVPAR, 69, Guérande, 6 D).

-

Église Saint-Aubin, 11 janvier 1865 (Archives diocésaines de Nantes ; EVPAR, 69, Guérande, 6 D).

-

Cahier de réunions du bureau de la fabrique de Saint-Aubin de Guérande, 5 mars 1866 (Archives diocésaines de Nantes ; EVPAR, 69, Guérande, 1 E).

-

Cahier de réunions du bureau de la fabrique de Saint-Aubin de Guérande, 16 juin 1866 (Archives diocésaines de Nantes ; EVPAR, 69, Guérande, 1 E).

-

Cahier de réunions du bureau de la fabrique de Saint-Aubin de Guérande, janvier 1867 (Archives diocésaines de Nantes ; EVPAR, 69, Guérande, 1 E).

-

Confréries, 10 septembre 1867 (Archives diocésaines de Nantes ; EVPAR, 69, Guérande, 7 C).

-

Visites épiscopales, 1872 (Archives diocésaines de Nantes ; 3 F 10).

-

Cahier de réunions du bureau de la fabrique de Saint-Aubin de Guérande, 11 novembre 1875 (Archives diocésaines de Nantes ; EVPAR, 69, Guérande, 1 E).

-

Église Saint-Aubin, 29 novembre 1876 (Archives diocésaines de Nantes ; EVPAR, 69, Guérande, 6 D).

-

Ministère de l´Instruction Publique et des Beaux-Arts, Direction des Beaux-Arts, Monuments Historiques, Département de la Loire-Inférieure, Église de Guérande, 6 décembre 1876 (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; Archives, Restaurations diverses, 81/44/66/1).

-

Lettre du préfet au ministre, 3 novembre 1880 (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; Archives, Restaurations diverses, 81/44/66/1).

-

Rapport de la commission par M. Lisch sur un projet de restauration, 2 février 1883 (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; Archives, Restaurations diverses, 81/44/66/1).

-

Lettre de Déverin au ministère de l´instruction publique et des Beaux-arts, 2 janvier 1900 (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; Archives, 81/44/66/1).

-

Lettre de l´architecte en chef des monuments historiques Haubold au directeur des Beaux-arts, 18 mars 1920 (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; Archives, 81/44/66/1).

société Atemporelle.