Chercheur auprès de la Ville d'Angers jusqu'en avril 2024.

- inventaire topographique, Angers intra-muros

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Angers intra-muros - Angers Nord

-

Commune

Angers

-

Lieu-dit

quartier Centre-ville

-

Adresse

2-10 rue de la Harpe

,

46 rue Lionnaise

-

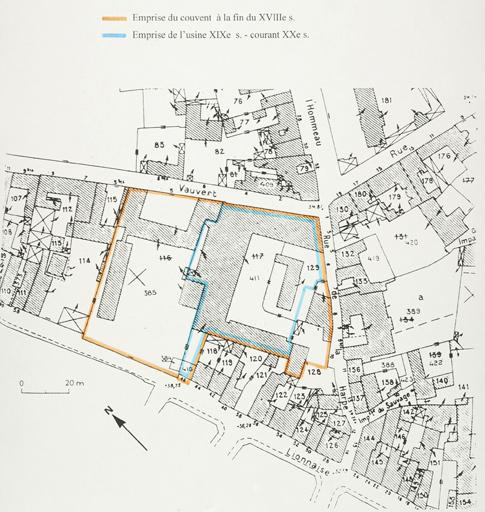

Cadastre

1840

G

58 à 60

;

1980

AO

129-410-411

;

1999

AO

129-411

-

Dénominationscouvent, usine de chaussures

-

Genrede frères mineurs

-

Appellationscouvent des frères sacs, usine de chaussures Savaton-Hamard

-

Parties constituantes non étudiéescour, jardin, église, cloître, bâtiment conventuel, puits, logement patronal

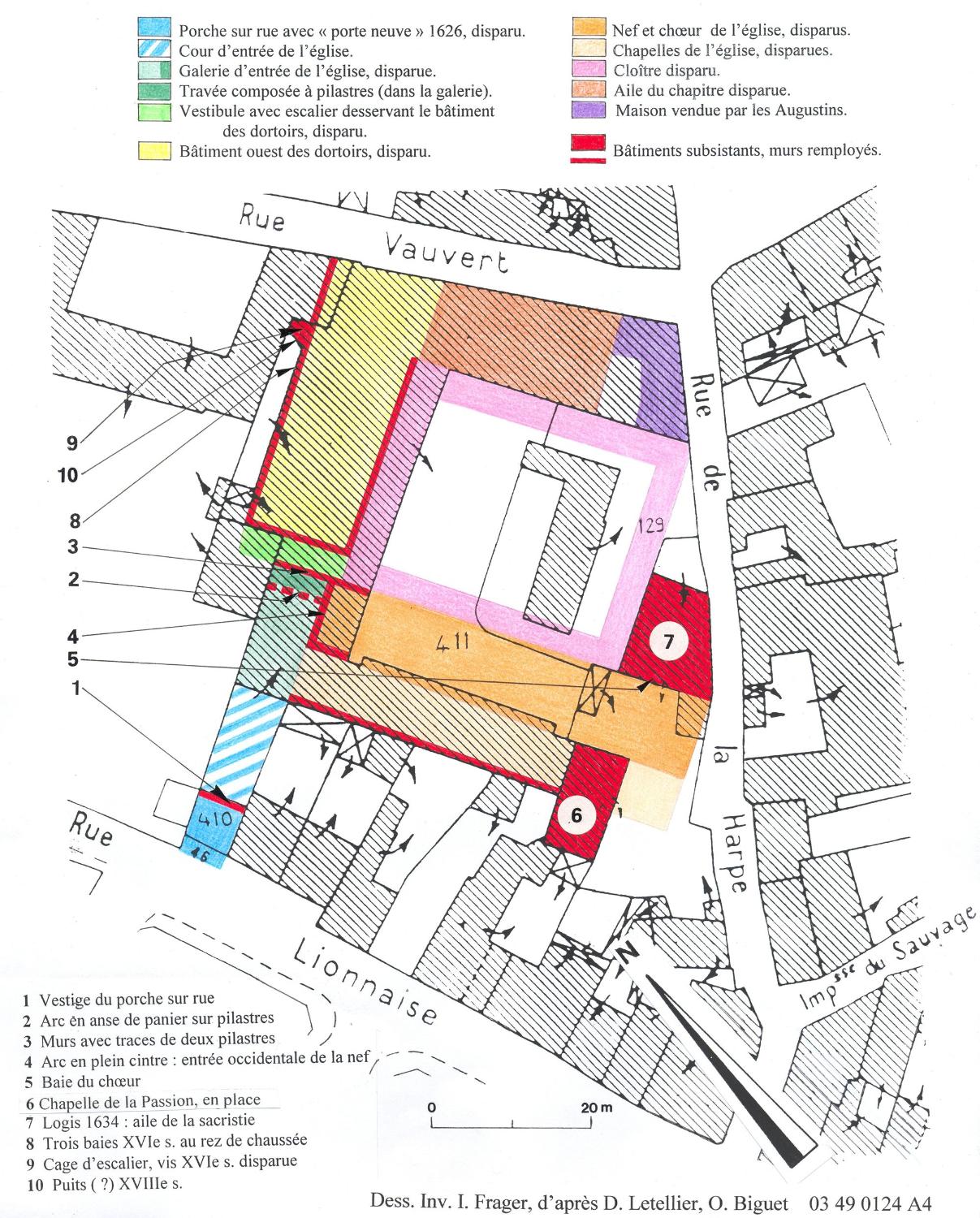

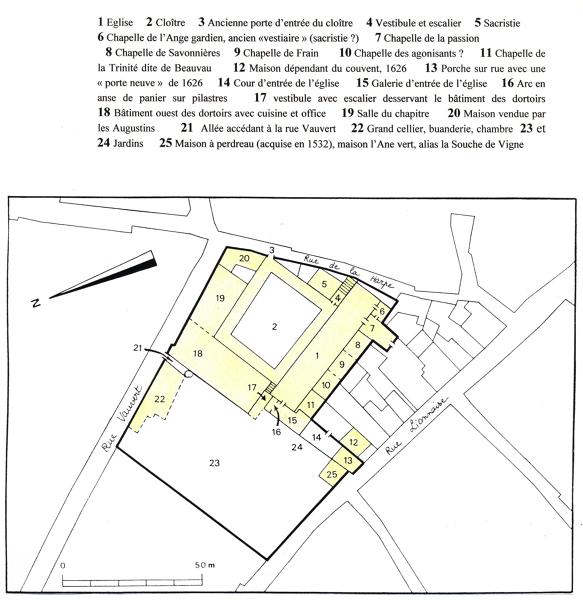

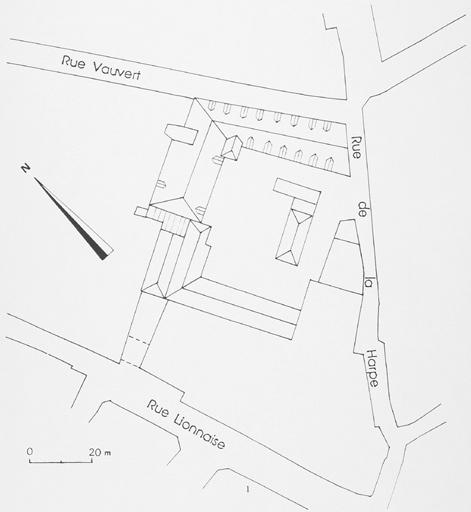

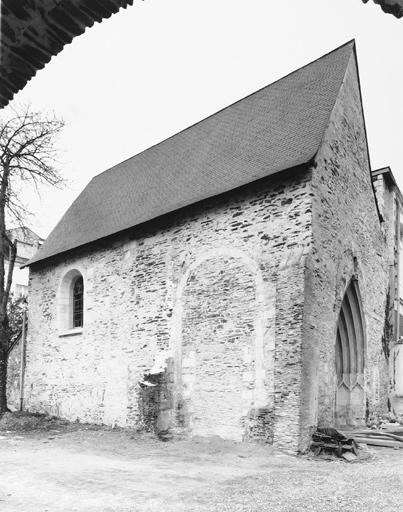

Les frères sacs fondent leur couvent rue de la Harpe vers 1263, sur un emplacement donné par Geoffroy de Châteaubriant. L'église est peut-être bâtie dans ces années ou un peu plus tard par les augustins qui leur succèdent au début du XIVe siècle. Vers 1468, elle est restaurée parallèlement à la reconstruction des bâtiments conventuels, grâce à Bertrand de Beauvau, chambellan du roi René : la chapelle dite de la Passion au sud-est de la nef, qui porte ses armes sur l'une des clefs de voûte, est construite peu après, en 1480.

D'autres travaux sont effectués au XVIe siècle d'après quelques éléments fossiles : trois baies postérieures du bâtiment ouest du cloître et la cage hors-œuvre d'un escalier dont la vis a disparu (face nord du même bâtiment). Le couvent s'agrandit en 1535 par l'achat du jardin et du logis de Chambellay, conservé jusqu'à la Révolution (site de l'hôtel d'Ambray, 5 rue Vauvert).

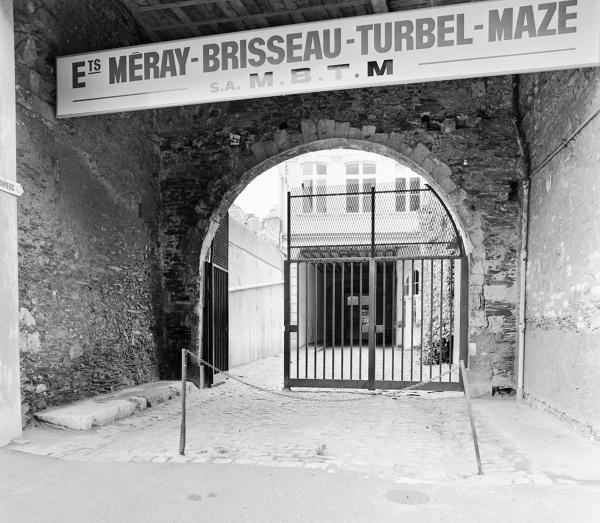

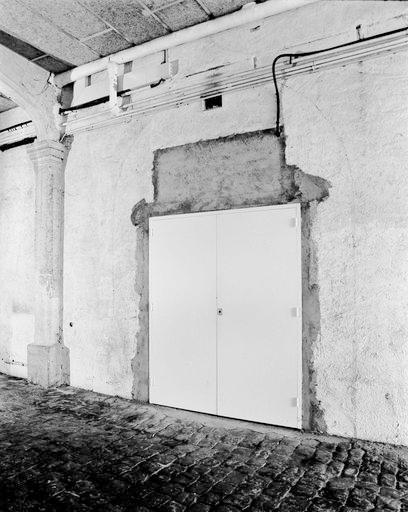

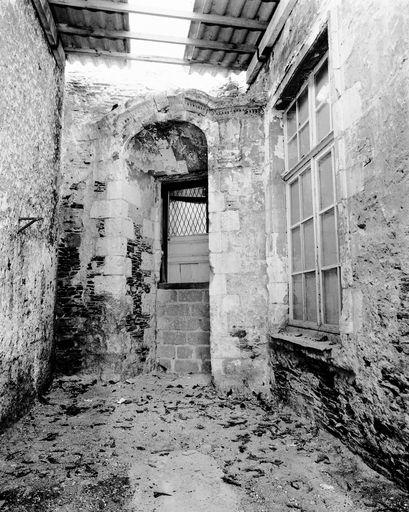

Une nouvelle réfection des bâtiments conventuels est attestée dans le 2e quart du XVIIe siècle : l'un d'entre eux subsiste aujourd'hui sur la rue de la Harpe, daté 1634 sur la lucarne nord, condamnant une ancienne fenêtre du chœur, toujours visible. D'un corps d'entrée menant vers l'église, dit la grande porte du couvent réédifiée en 1626, ne subsiste qu'un arc visible 46 rue Lionnaise. De cette époque sont également conservés les vestiges d'un porche assurant la liaison entre le cloître et l'entrée de l'église. Celle-ci est alors réaménagée, comme l'indiquent la porte occidentale en plein-cintre de la nef, à l'état de trace, ainsi que plusieurs baies de la chapelle de la Passion. Trois des six chapelles bordant le flanc sud de l'église dataient aussi du XVIIe siècle. Dans la 1ère moitié du XVIIIe siècle est édifié un puits contre la tour d'escalier du logis ouest, qui est elle-même percée d'oculus à cette époque.

Le couvent est démantelé à la Révolution et l'église est détruite vers 1795, à l'exception d'une partie du mur nord du chœur, appuyée au corps de 1634, et de la chapelle de la Passion, rachetée par les sœurs de la Providence de Saint-Vincent-de-Paul dans le milieu du XIXe siècle : on leur doit vraisemblablement le portail néo-gothique en arc brisé qui ferme aujourd'hui cette chapelle.

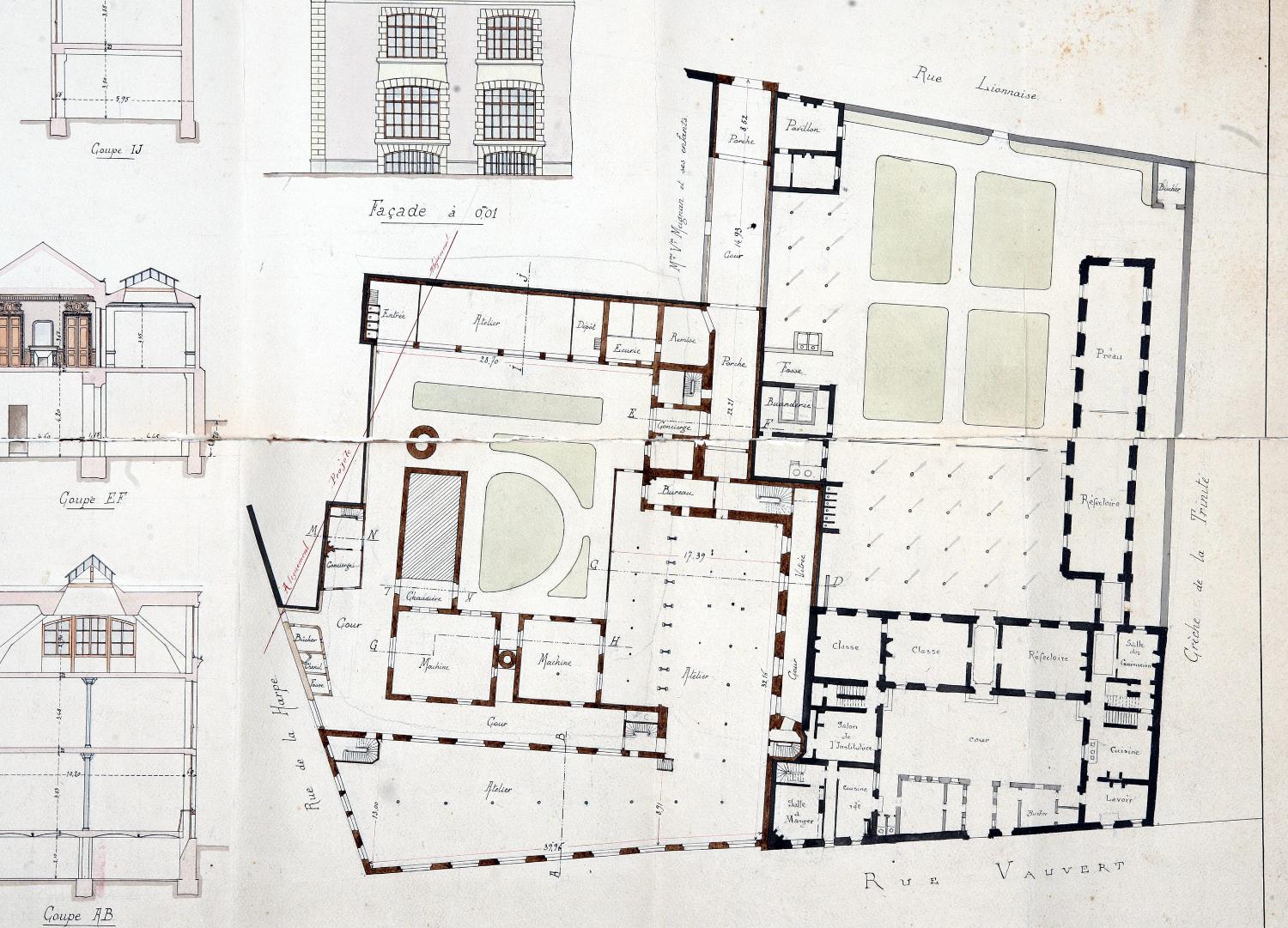

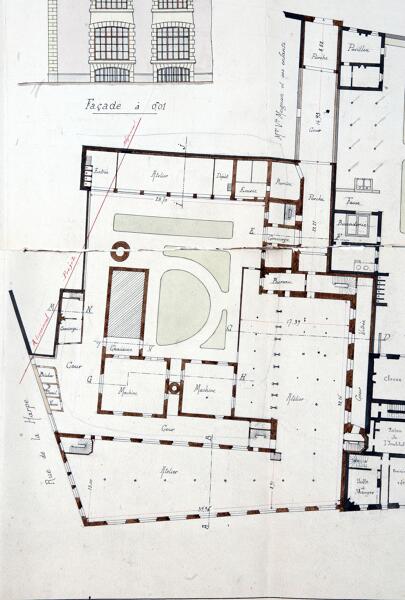

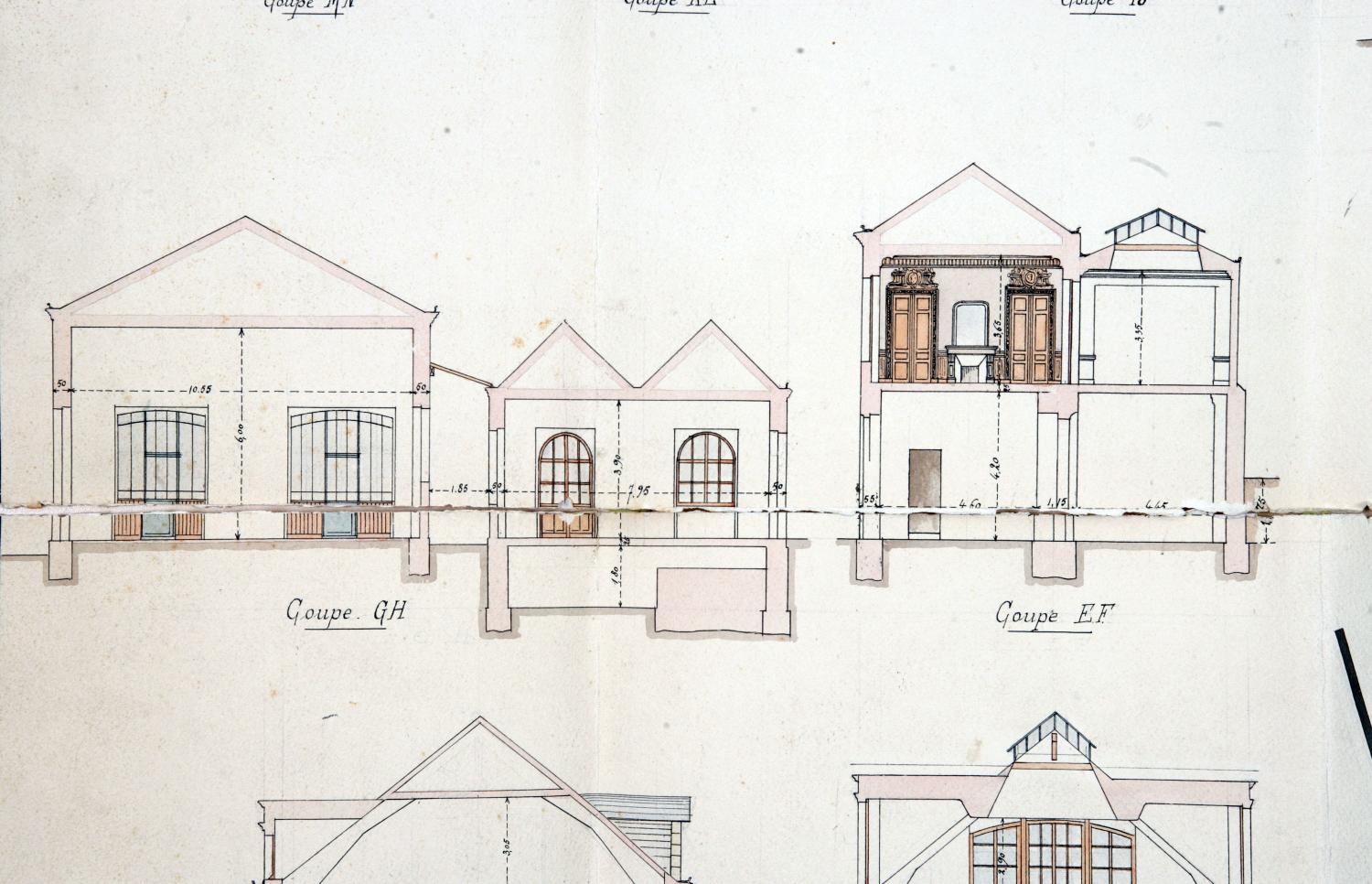

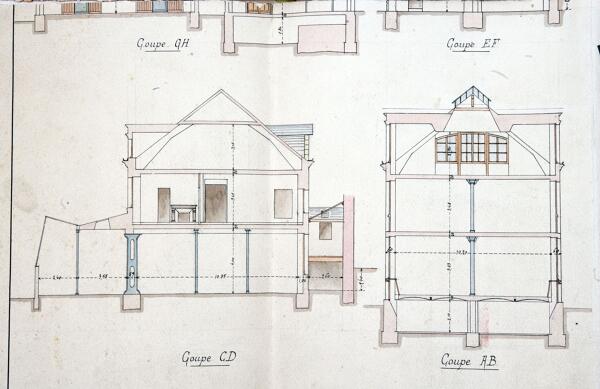

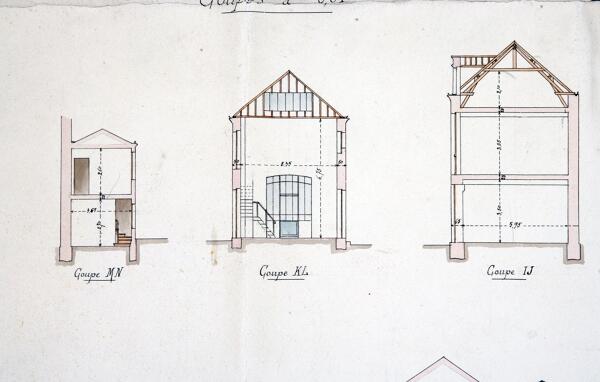

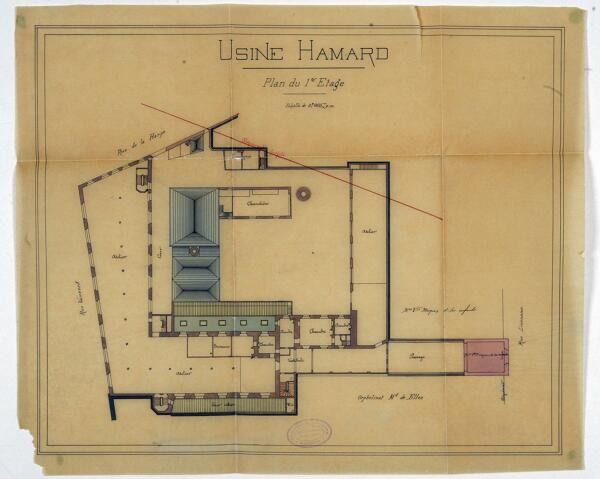

Le plan cadastral de 1840 reflète les divisions actuelles : une petite propriété sur la rue de la Harpe (bâtiment de 1634 et chapelle de la Passion, section G 59) et une vaste propriété relevant alors des fils du marchand de vin Auguste Vinay (section G 60). Sur cette dernière parcelle, les bâtiments conventuels sont reconstruits en 1871 par l'architecte Julien Moirin pour établir une manufacture de chaussures, sous la direction d'Adrien (ou Alexandre) Savaton, auquel succède Octave Hamard en 1881. Lors de la faillite de l'établissement en 1905, la Ville acquiert les bâtiments pour agrandir l'orphelinat (Ambray, acquis en 1869) et assurer le percement de la "rue Guittet prolongée" jusqu'à la rue Auguste-Michel qui devait traverser les îlots des augustins et des hôtels de Montiron, Andigné et Tinténiac. Mais le projet urbain reste en suspens et l'usine est à nouveau louée à des industriels de la chaussure (Dauge, Aubin, Léon), puis revendue en 1923 à l'entrepreneur Goirand. Celui-ci fait transformer en 1934 le bâtiment de la chaudière en maison d'habitation, sur des plans de L. Fayol.

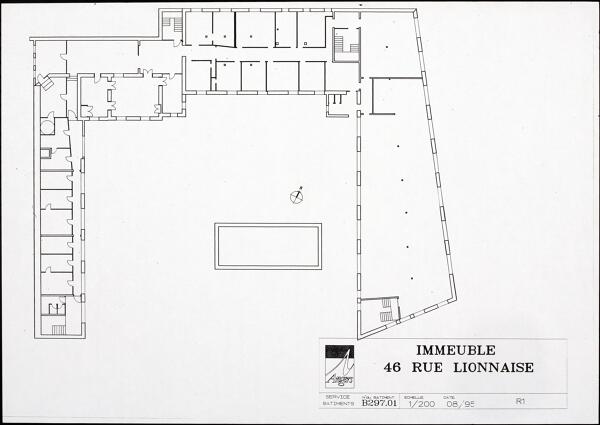

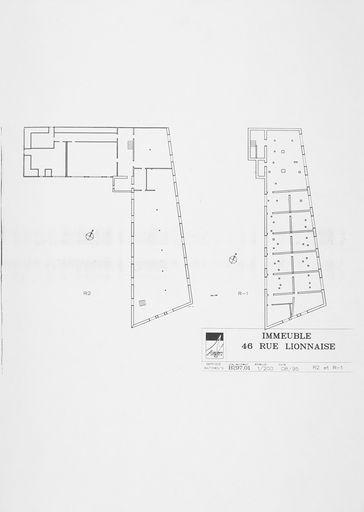

En 1960, un centre d'apprentissage en bâtiment succède à Goirand après réaménagement des lieux : il s'agit probablement des remaniements de structure observés dans l'aile nord (poteaux et planchers en béton) et de distribution (escaliers). En 1977, l'entreprise de peinture et papiers peints Méray-Brisseau s'y établit (traces de cette occupation dans les étages de l'aile nord), jusqu'au nouveau rachat des bâtiments par la Ville d'Angers. Depuis 1993, l'ancienne usine Savaton-Hamard héberge le service municipal du Patrimoine historique, la base locale de l'INRAP et la Mission locale angevine (jusqu'en sept. 2005). La maison de 1934 a été détruite en 2002.

-

Période(s)

- Principale : limite 13e siècle 14e siècle

- Principale : 2e moitié 15e siècle

- Principale : 2e quart 17e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Secondaire : 4e quart 15e siècle

- Secondaire : 16e siècle

- Secondaire : 2e quart 17e siècle

- Secondaire : 1ère moitié 18e siècle

- Secondaire : 1ère moitié 19e siècle

-

Dates

- 1480, porte la date, daté par source

- 1634, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

Beauvau Bertrand deauteur commanditaire attribution par sourceBeauvau Bertrand deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Savaton Alexandreauteur commanditaire attribution par sourceSavaton AlexandreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : auteur commanditaire attribution par source

- Auteur : auteur commanditaire attribution par source

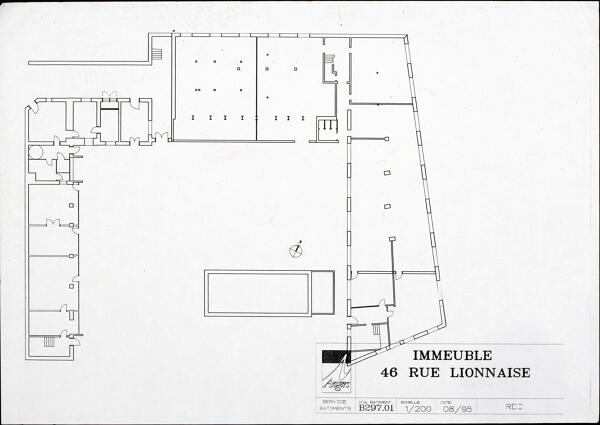

Le couvent présentait son entrée principale, 46 rue Lionnaise, dont subsistent des vestiges du porche (face extérieure nord). Il comprenait une église à longue nef unique, bordée de chapelles au sud, et un chœur à chevet plat. Au nord, une très vaste cour de cloître (dont est issue la cour de l'usine) était bordée de galeries sous appentis qui s'appuyaient aux bâtiments conventuels. La chapelle de la Passion qui subsiste au sud du chœur présente deux travées voûtées d'ogives.

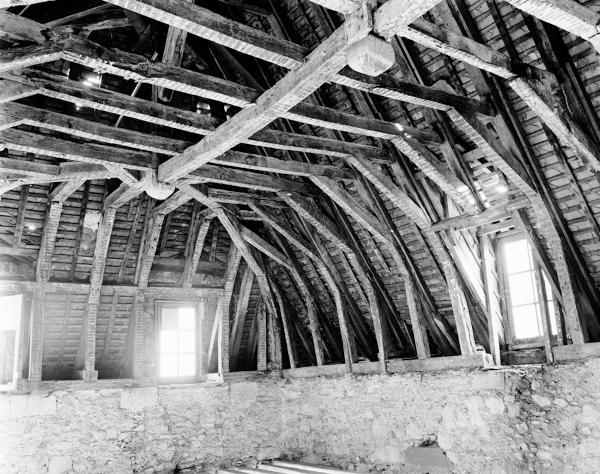

Usine constituée de trois corps de bâtiments en moellon de schiste (maçonnerie en partie remployée de l'ancien couvent), avec logement patronal au 1er étage dans l'angle sud-ouest de la cour. Traces d'un bureau (d'après plafond subsistant) au 1er étage de l'aile nord. A ce niveau également, la structure d'origine (colonnes en fonte et planchers bois) est conservée et partiellement dégagée.

-

Murs

- schiste moellon enduit partiel

-

Toitsardoise

-

Plansplan allongé

-

Étages1 vaisseau, sous-sol, 1 étage carré, étage en surcroît

-

Couvrements

- voûte d'ogives

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- appentis

- toit en pavillon

- toit polygonal

- dôme polygonal

- flèche carrée

- pignon couvert

- pignon découvert

- croupe

- noue

-

Escaliers

- escalier demi-hors-œuvre : escalier tournant à retours sans jour en maçonnerie

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- armoiries

- ange

- tête d'homme

- tête de femme

- cuir découpé

-

Précision représentations

La voûte nord de la chapelle de la Passion porte les armes de Beauveau. Les culots de voûte de la même chapelle figurent des anges ainsi qu'une tête d'homme et de femme. La lucarne nord du bâtiment conventuel oriental porte un cartouche sculpté, daté (1634).

-

Statut de la propriétépropriété privée

propriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquableschapelle, puits

-

Protectionsinscrit MH, 1978/12/19

-

Précisions sur la protection

Chapelle en sa totalité ; façades et toitures du bâtiment de 1634 ; grand escalier (cad. AO 128) : inscription par arrêté du 19 décembre 1978.

-

Référence MH

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Ville d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Ville d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Ville d'Angers

- (c) Ville d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Ville d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives municipales d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives municipales d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives municipales d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives municipales d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives municipales d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives municipales d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives municipales d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives municipales d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) SDAP de Maine-et-Loire

- (c) Ville d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Ville d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Ville d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Ville d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Musées d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Bibliothèque municipale d'Angers

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Bibliographie

-

BRUNEAU DE TARTIFUME, Jacques. Angers, contenant ce qui est remarquable en tout ce qui estoit anciennement dict la ville d'Angers.

t. 2, p. 103-128 -

PEAN DE LA TUILLERIE, Julien. Description de la ville d'Angers..., Angers, 1778, révisé. C. Port 1869, réimpr. 1977.

-

THORODE, Louis-Michel. Notice de la ville d'Angers. 1773. Ed. E. Longin, 1897.

Documents figurés

-

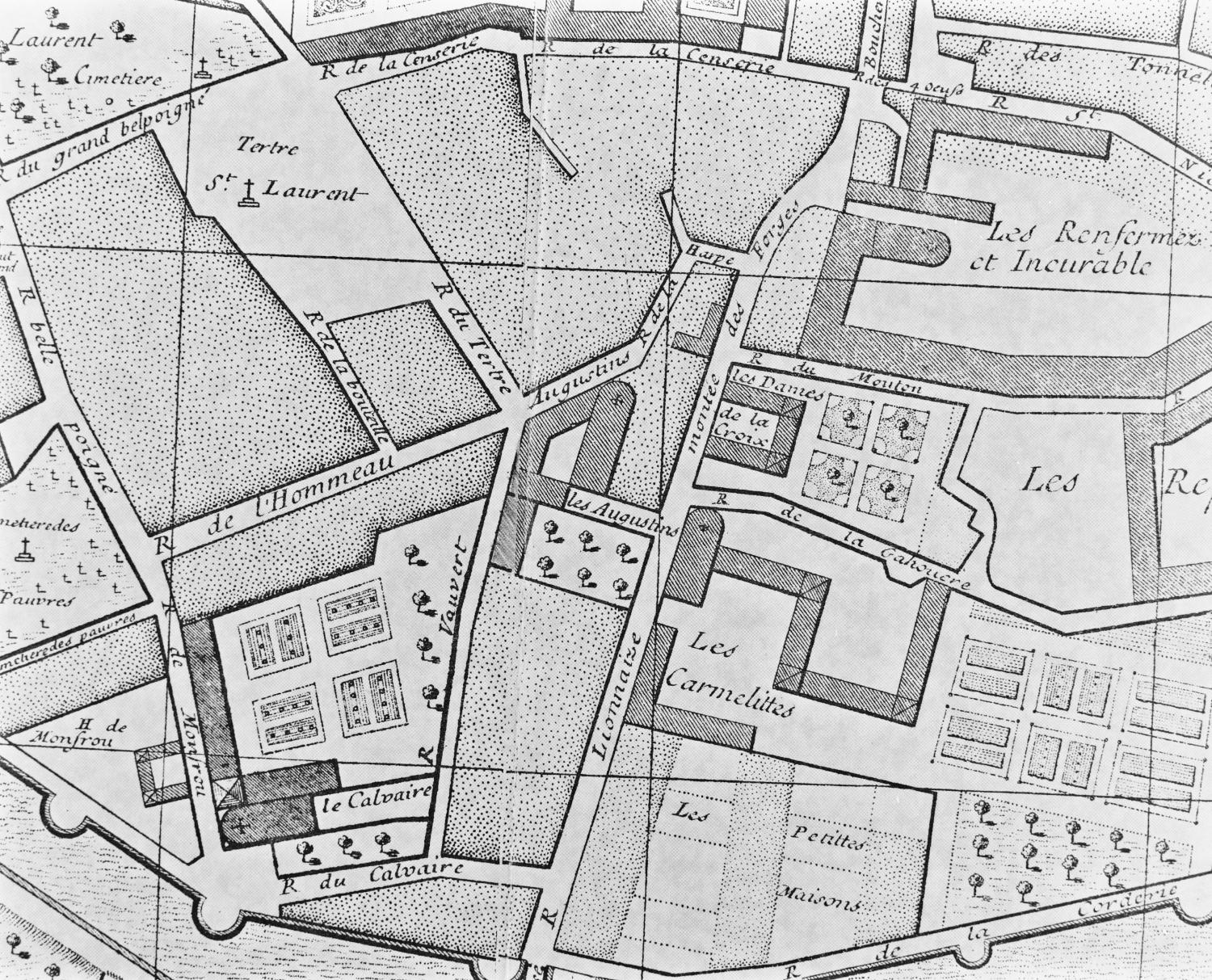

Plan-masse, détail du Nouveau plan de la ville d'Angers dit plan des Echevins. Dessin, par Louis Simon et gravé par Dheulland, G., 1736, éch. 1 : 2500 env. (Archives municipales d'Angers ; 1 Fi 1575).

-

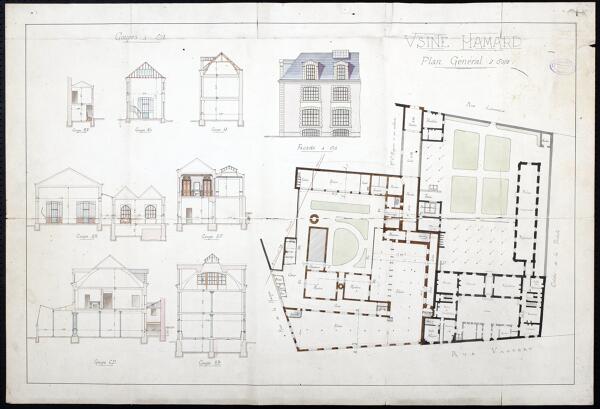

Plan général de l'usine Hamard et de l'hôtel d'Ambray. Dessin, plume et aquarelle, par le Service Architecture de la ville d'Angers, 1906, éch. 1 : 200. 620 x 920 mm. (Archives municipales d'Angers ; 106 M 1).

-

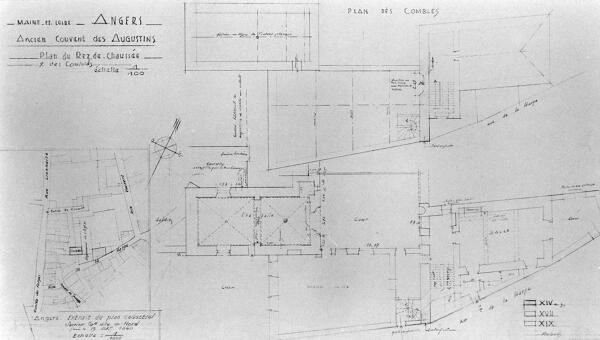

Maine-et-Loire - Angers - Ancien couvent des Augustins. Plan du rez-de-chaussée - Plan des combles. Relevé, par Baldet, René, [v. 1960], éch. 1 : 100. 370 x 665 mm. (Service départemental de l'Architecture et du Patrimoine de Maine-et-Loire).

-

Immeuble rue Vauvert n° 6. Immeuble rue Lionnaise n° 46. Ville d'Angers. Etat actuel façades : élévations de l'ancienne usine de chaussures sur la cour, sur les rues de la Harpe et Vauvert. Relevés, par Moreau, Michel et David, Rémy (dessinateurs Bureau études Bâtiment), 1985, éch. 1 : 100. (Ville d'Angers, service des Bâtiments).

-

Musées d'Angers ; récol. 918.412, inv. Labalte 298. Prospectus occidinis conventus andegavensis ordinis ermitarum sancti augustini - Veue du couvent des Augustins de la ville d'Angers. Siège épiscopal sur Menie Rivière. Vvue générale au sud-ouest. Eau forte, par Flamen, 1659. In : LUBIN. Orbis Augustianus,1659.

-

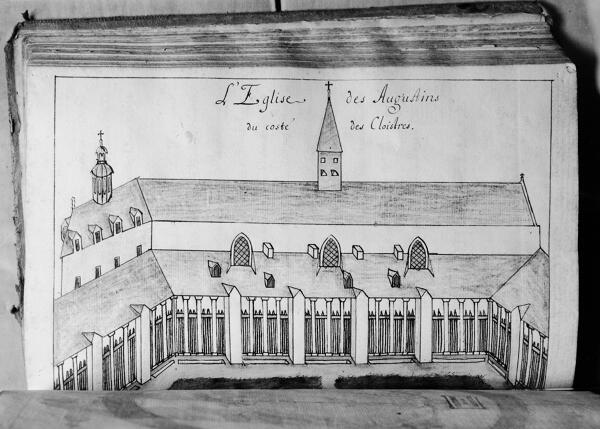

L'Eglise des Augustins du costé des Cloistres. Dessin, par Ballain, Jean (historien). In : BALLAIN, Jean. Annales et antiquités de l'Anjou, 1716. (Bibliothèque municipale d'Angers ; Ms. 991 (867), [p. 321 (2)]).

-

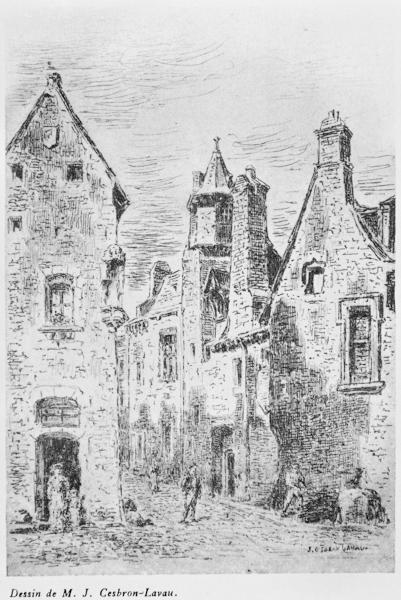

Logis situé au nord-est de l'enclos, à l'angle des rues Vauvert et de la Harpe : élévation sur la rue de la Harpe (à gauche sur l'image), par Cesbron-Lavau, J. (dessinateur). In : GUERY, Augustin, abbé. Angers à travers les âges, Angers : 1913, réimpr. Siraudeau, 1979.

Letellier-d'Espinose Dominique ou Letellier Dominique, chercheur auprès de la Ville d'Angers.

Chercheur auprès de la Ville d'Angers jusqu'en avril 2024.

Letellier-d'Espinose Dominique ou Letellier Dominique, chercheur auprès de la Ville d'Angers.