Photographe, Service Patrimoine, Région Pays de la Loire.

- inventaire topographique, Bourgs et petites cités du Perche sarthois

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesPays du Perche sarthois

-

Adresse

- Commune : Sceaux-sur-Huisne

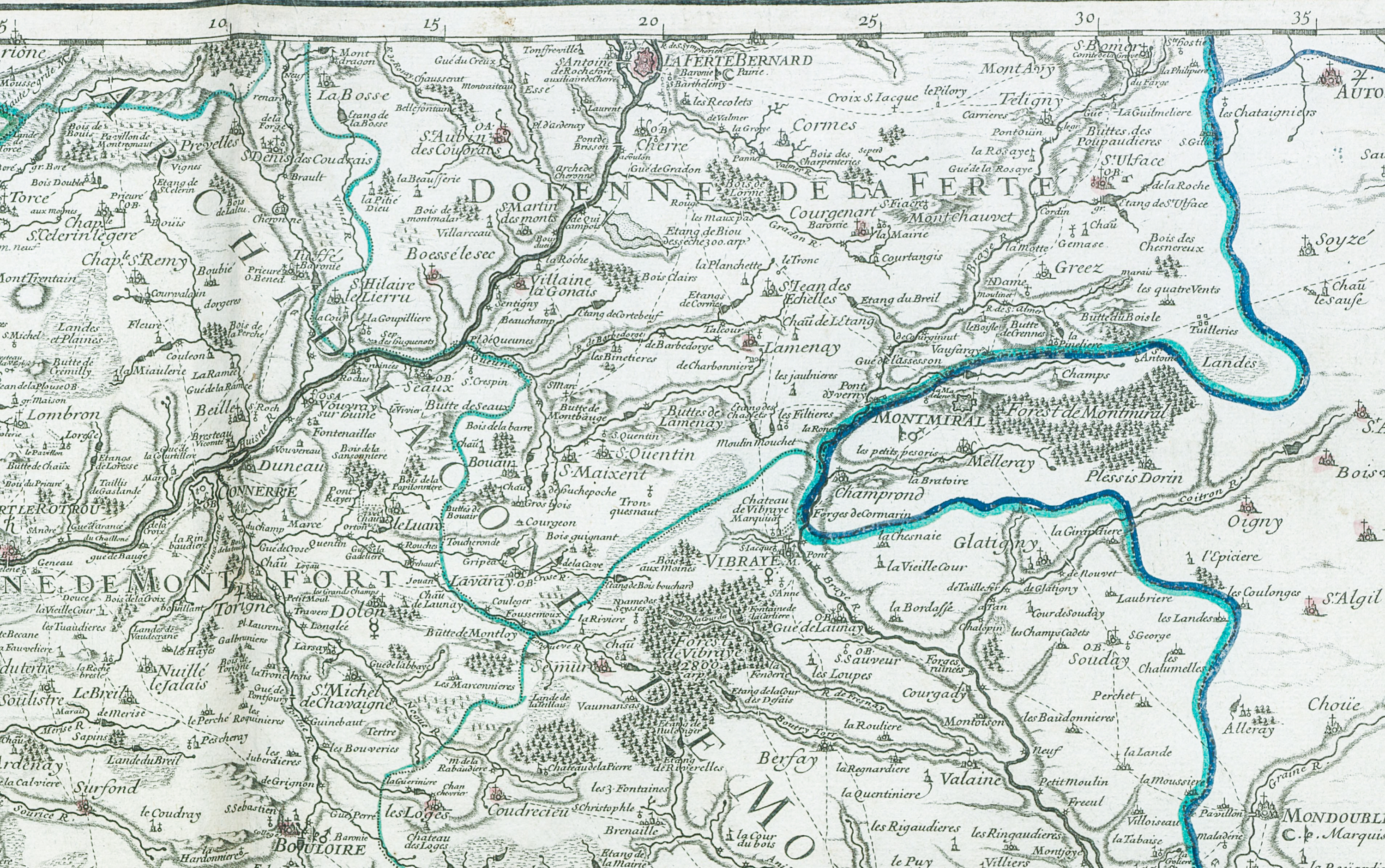

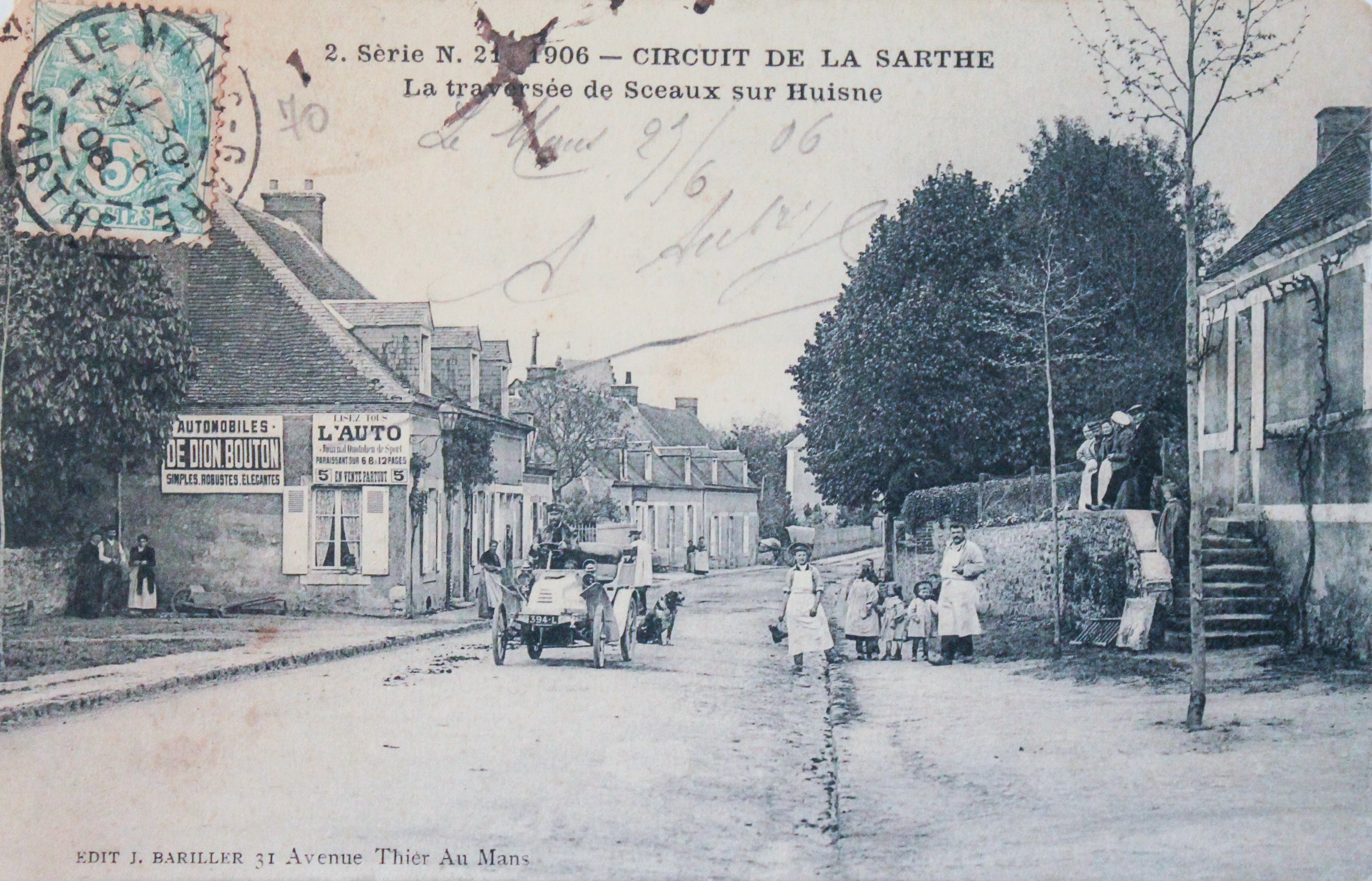

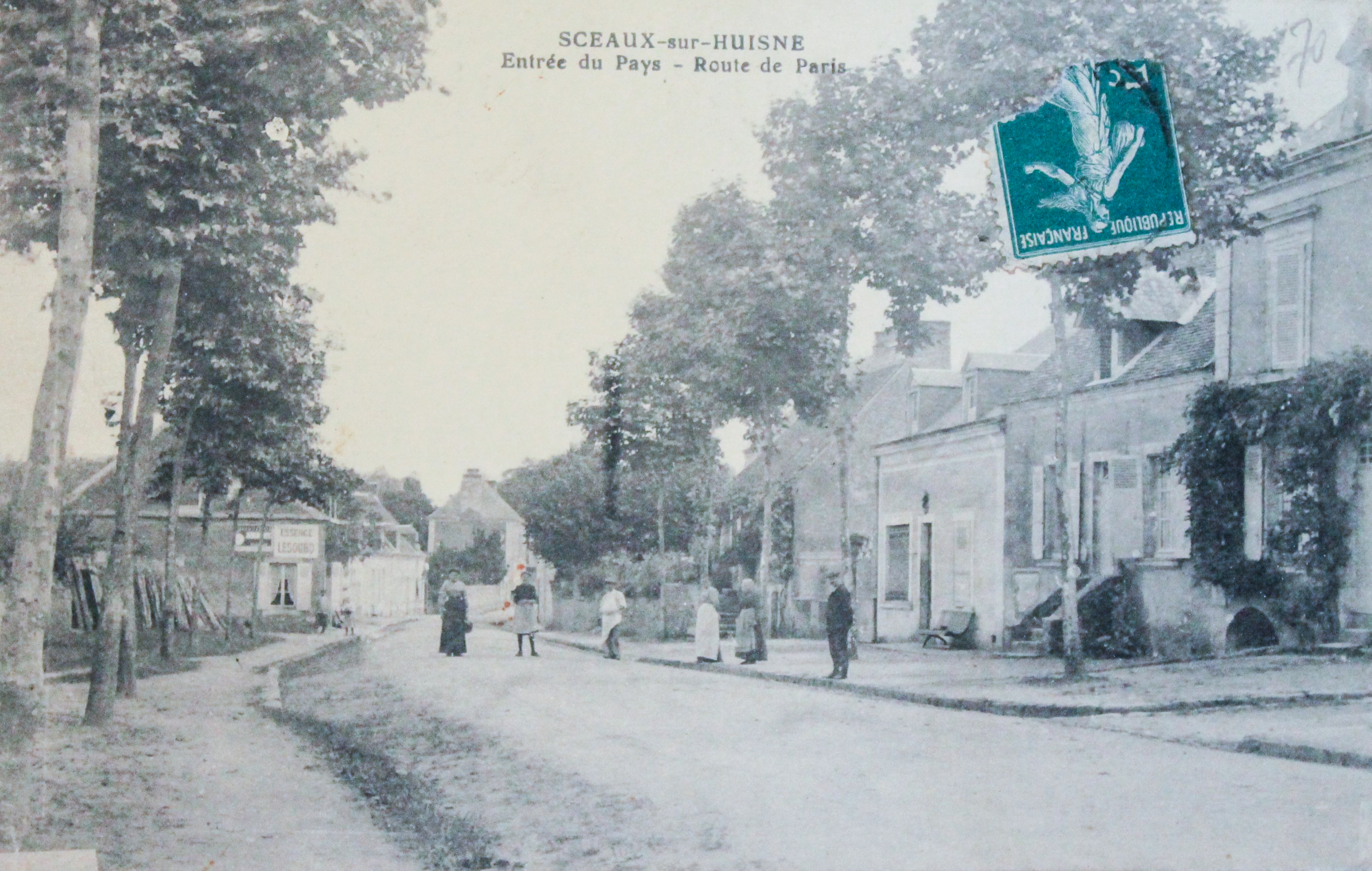

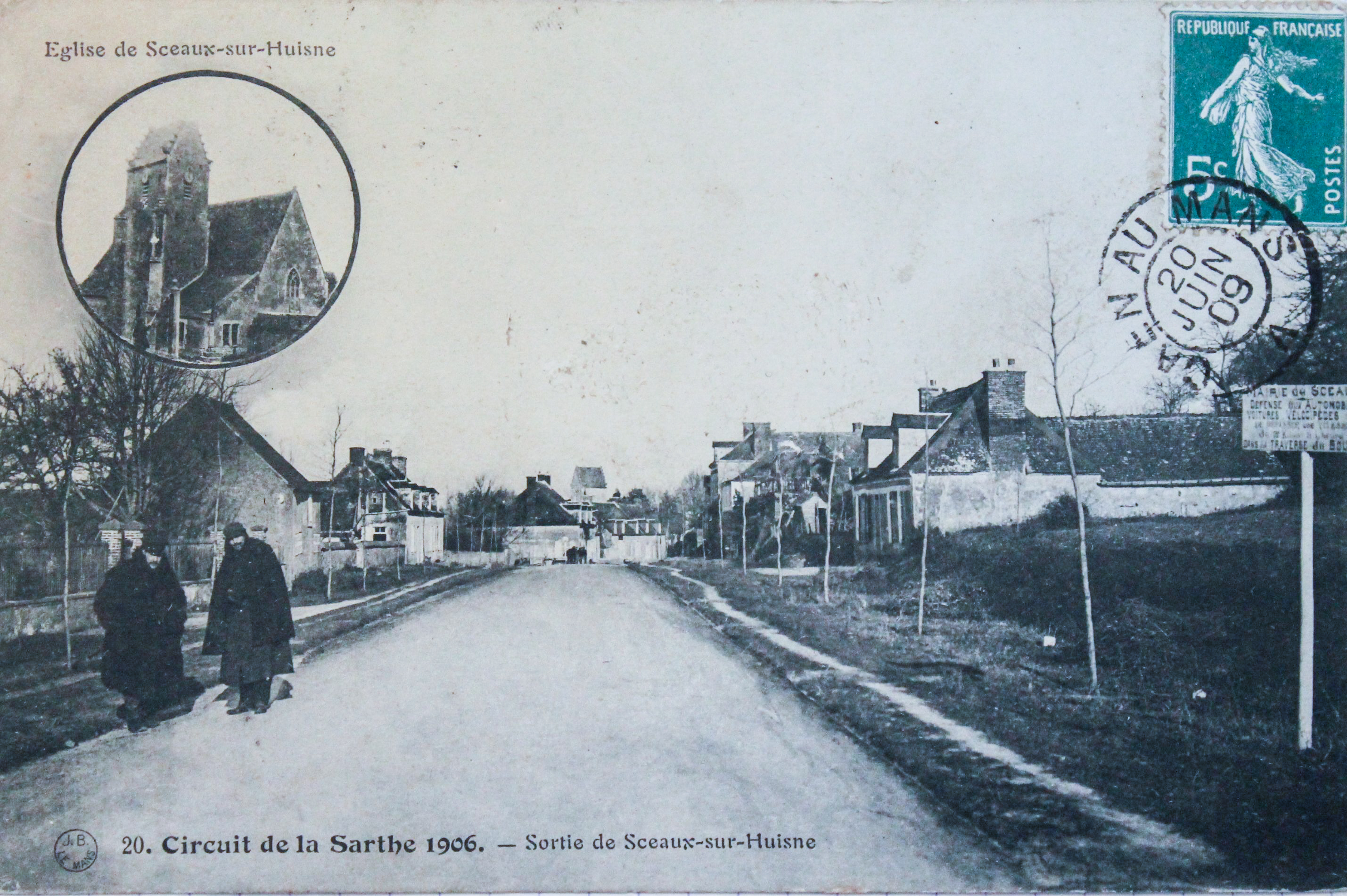

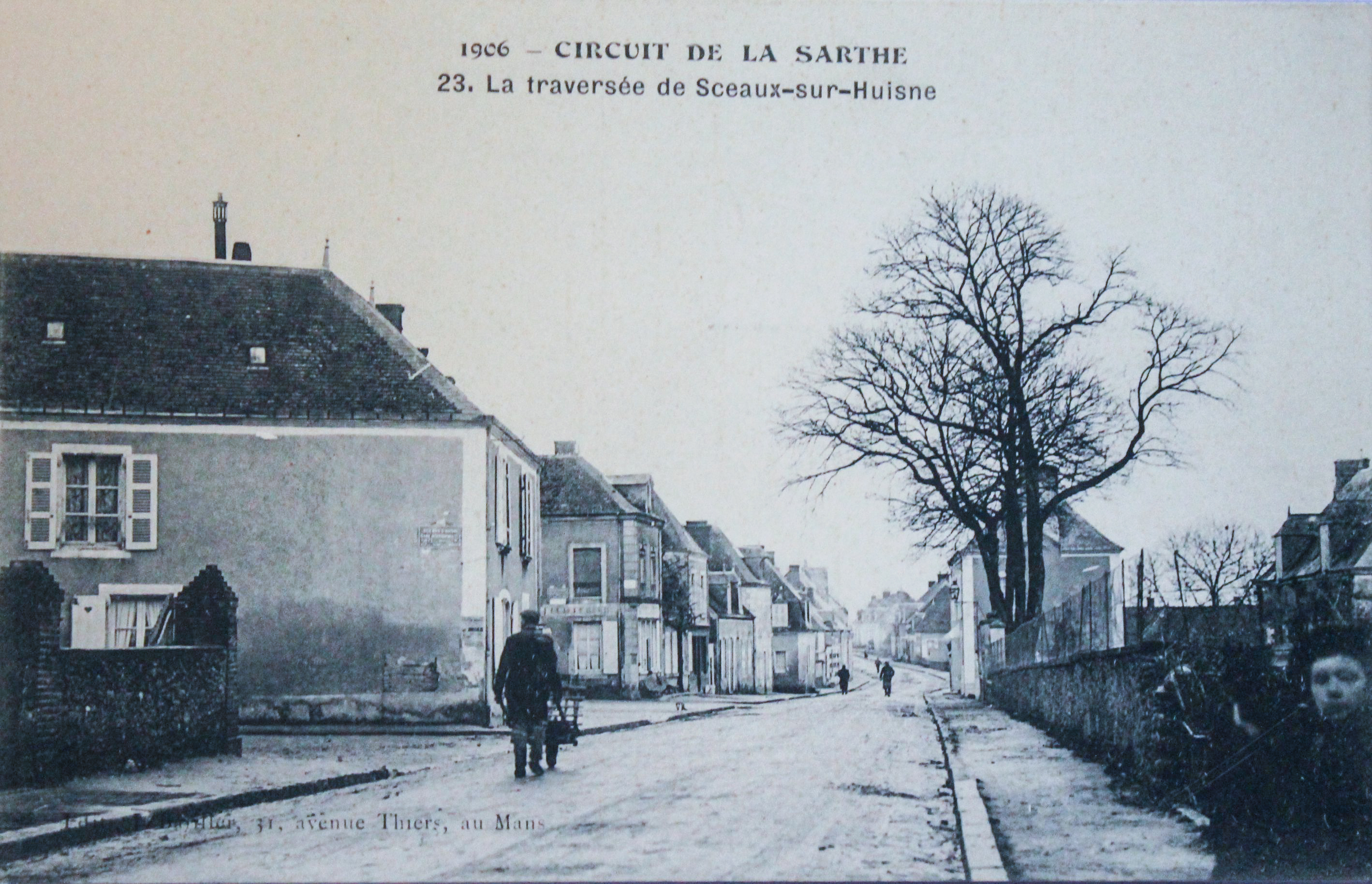

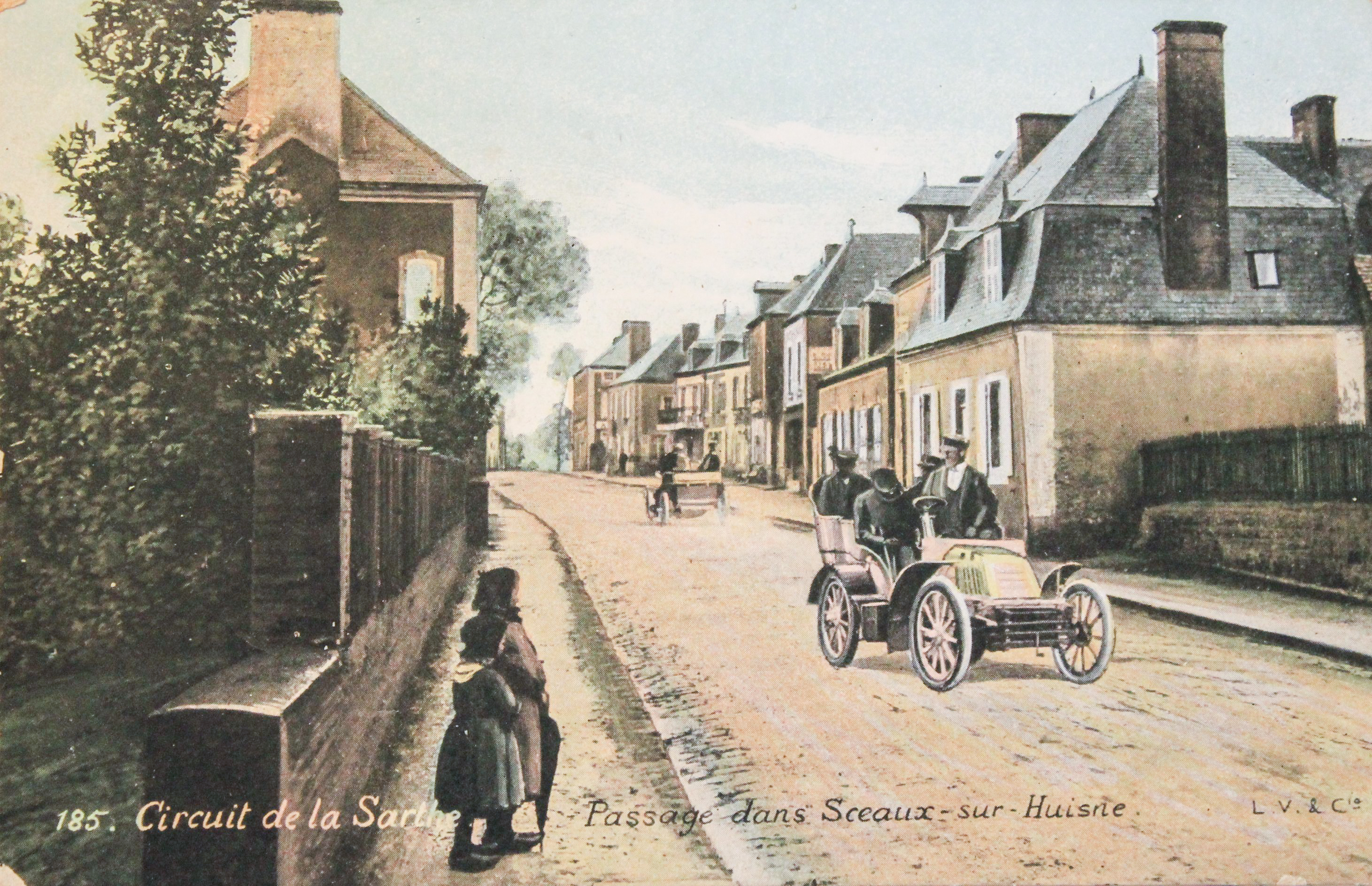

Le site du bourg de Sceaux, au Moyen Age "Cels", "Ciaux", et Sceaux-sur-Huisne depuis 1894, est un petit carrefour sur un axe primordial entre Paris et l'ouest de la France. Il est occupé au moins depuis l'époque gallo-romaine et possède une histoire riche et plutôt bien documentée, dont les témoignages architecturaux existent encore bel et bien, en élévation ou dans le sous-sol.

Les premières occupations révélées par l'archéologie

A la fin du XIXe siècle, les sols de la commune de Sceaux ont attiré l'attention des archéologues sarthois Robert Charles et Samuel Menjot d'Elbenne, qui y ont décelé les vestiges de plusieurs lieux d'occupation antique. Nous sommes en effet sur le tracé de l'ancienne voie romaine reliant Chartres et Le Mans. Ainsi, les restes de trois villae (grands domaines agricoles) ont été exhumés près du château de Roche, à l'emplacement de l'ancienne chapelle Saint-Crespin, et à équidistance des deux, au sein du bourg. Ainsi, en 1877 et 1897, les deux archéologues ont mis au jour, à quelques dizaines de mètres dans la vallée de l'Huisne, les fondations de thermes qui étaient alimentés par la fontaine Saint-Germain. Tout près, le manoir de la Cour présente des substructions qui datent sans doute de la même période et pourraient appartenir à un même ensemble, à savoir une grande villa gallo-romaine. L'hypothèse d'une agglomération antique a même été avancée, mais le plan des thermes, aujourd'hui recouverts, plaide davantage en faveur d'une structure domestique et non publique. De plus, un tissu urbain a déjà été clairement identifié ces dernières années par les archéologues dans un bourg voisin, à Duneau. Quoiqu'il en soit, l'ancienne villa de Sceaux a bel et bien donné naissance au bourg médiéval : le manoir de la Cour a été édifié sur une partie de ses fondations, et des remplois de maçonnerie antique sont également clairement visibles dans les murs de la nef de l'église.

Bien qu'aucune fouille n'ait été entreprise dans ce secteur, on ne peut négliger, de l'autre côté du bourg, l'imposante butte dite la Taille qui en domine les toits. De toute évidence, cette éminence est d'origine naturelle et non artificielle, mais il parait difficile d'imaginer qu'elle n'ait été, à une ou plusieurs époques, utilisée par l'homme comme poste d'observation sur la vallée ou comme site défensif. A l'appui de cette théorie, défendue par Roger Verdier, on distingue assez nettement l'escarpement d'un fossé qui ceinture cette butte, mais cet aménagement ne peut en l'état être daté. Peut-être faut-il y chercher les toutes premières occupations de Sceaux, ou encore un retranchement du Haut Moyen-Age : une parcelle voisine porte d'ailleurs encore le nom, lorsqu'est dressé le cadastre napoléonien de 1831, de "Château Roux".

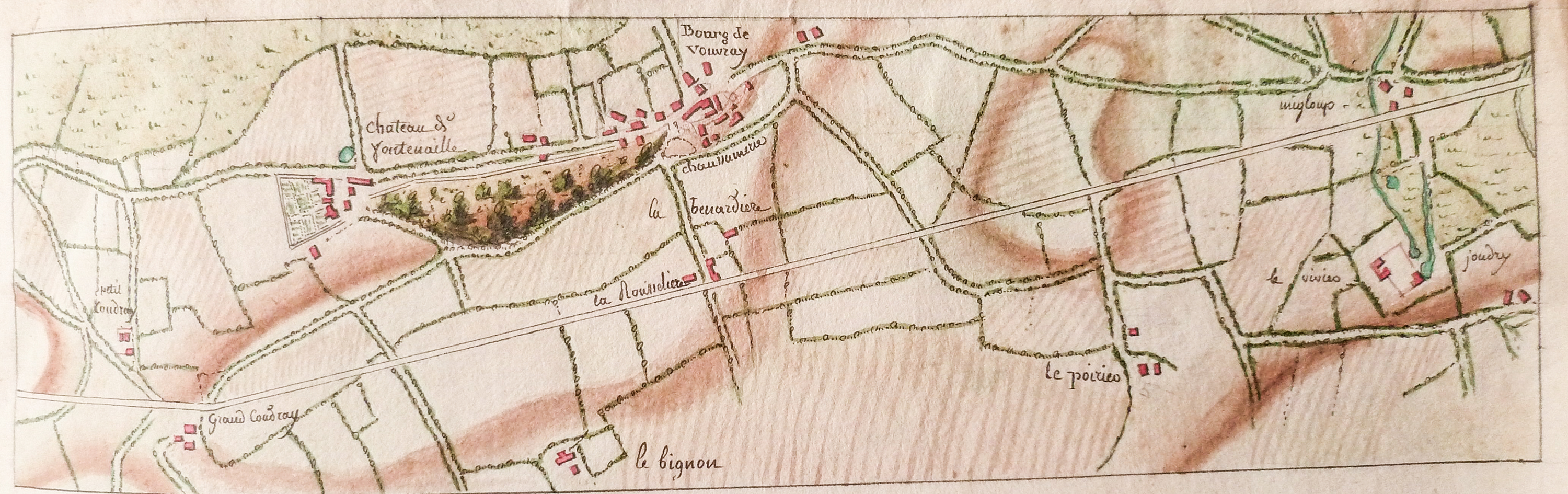

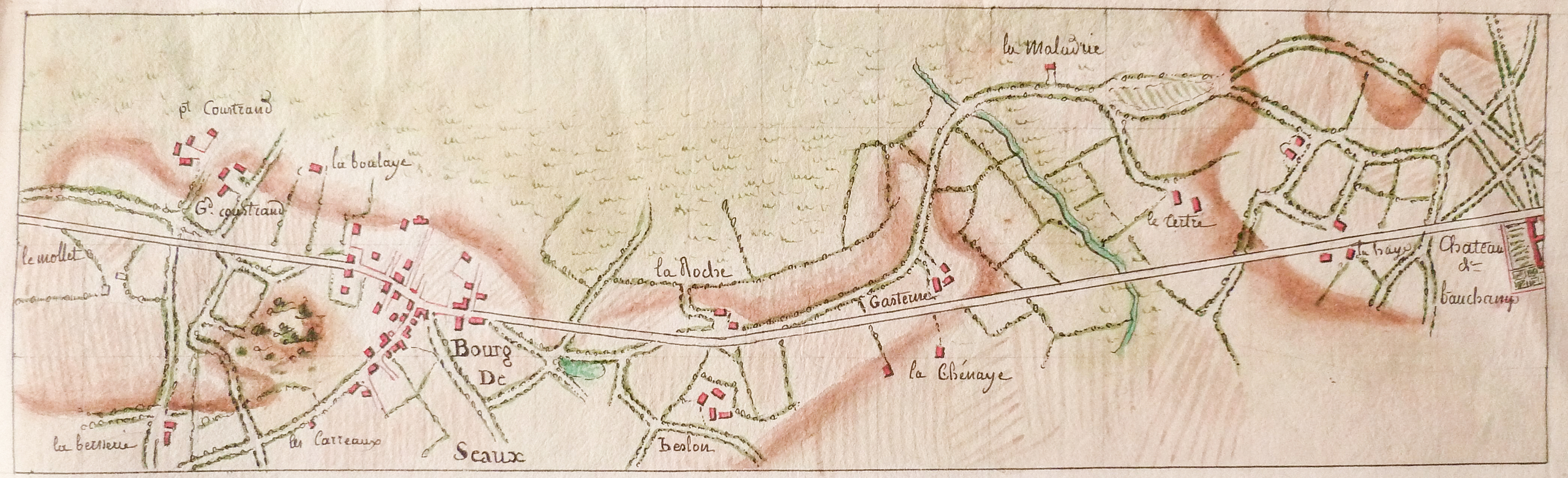

Un prieuré, un manoir et un bourg

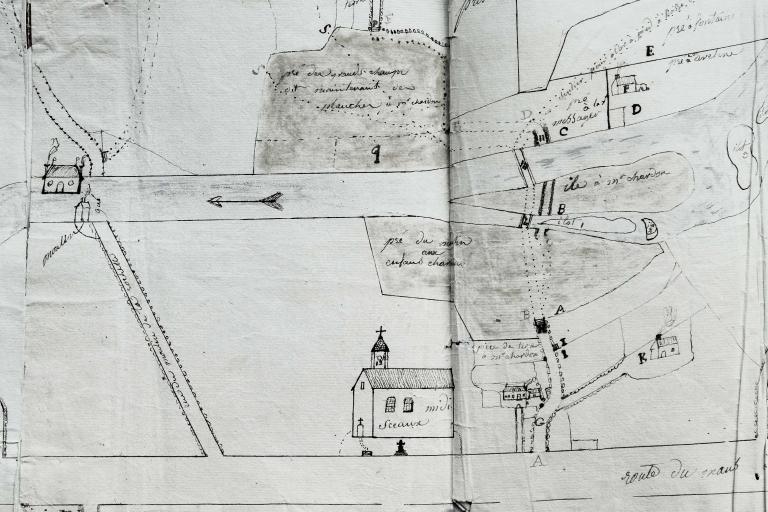

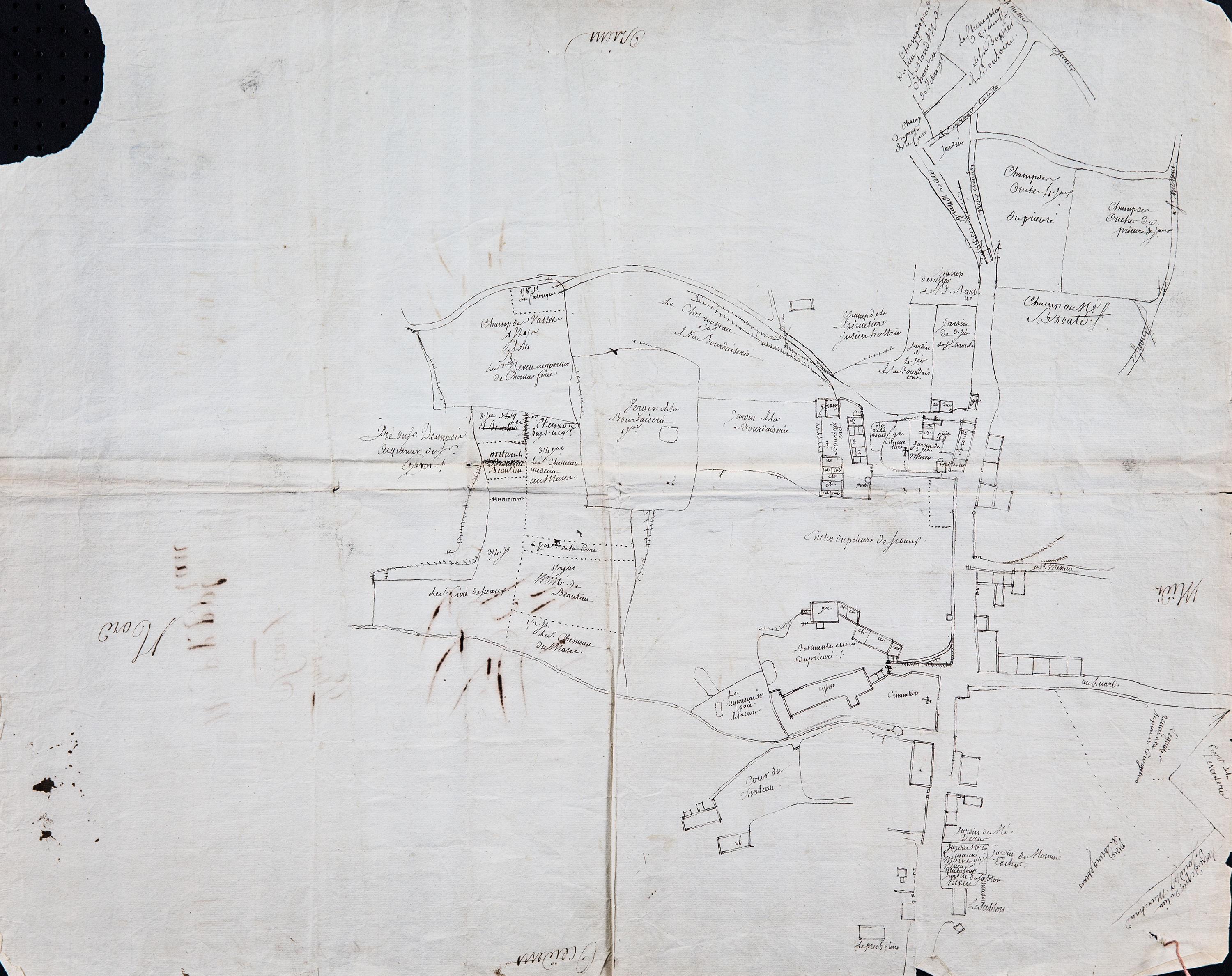

Si le tracé de la voie romaine reste hypothétique (Roger Verdier la situe du côté de la vallée, au niveau des thermes de la villa antique), le chemin médiéval est mieux connu par un dessin du XVIIIe siècle : venant du bourg de Vouvray-sur-Huisne par Migeloup, il oscillait à hauteur de Sceaux, passait près de l'église, pour ensuite redescendre après la Roche dans la vallée vers la Maladrerie puis Villaines-la-Gosnais. On ignore tout de la répartition de l'habitat médiéval le long de ce chemin, puisqu'il a disparu sous la rectiligne route royale au XVIIIe siècle. Selon une pièce du cartulaire de l'abbaye Saint-Vincent du Mans, le noyau médiéval aurait pu être fondé, ou structuré, vers le milieu du XIe siècle par les moines de l'abbaye Sainte-Marie de Tuffé, qui "y construisirent leurs maisons d'habitation et le bourg de leurs hommes". Le centre de la paroisse était alors matérialisé par l'église Saint-Germain, la fontaine du même vocable (aujourd'hui souterraine) et le cimetière paroissial. Au XVIe siècle, on y trouve également un jardin nommé "jardin de la Tannerie" puis "Resquiescat in pace" ("qu'il repose en paix") : sans doute encore occupé par une petite industrie au début du XVIe siècle, ce dut être ensuite un lieu d'inhumation. A noter qu'un autre cimetière, dit le "Grand cimetière", existait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à droite de la rue de l'Huisne : c'est aujourd'hui le jardin de plusieurs maisons.

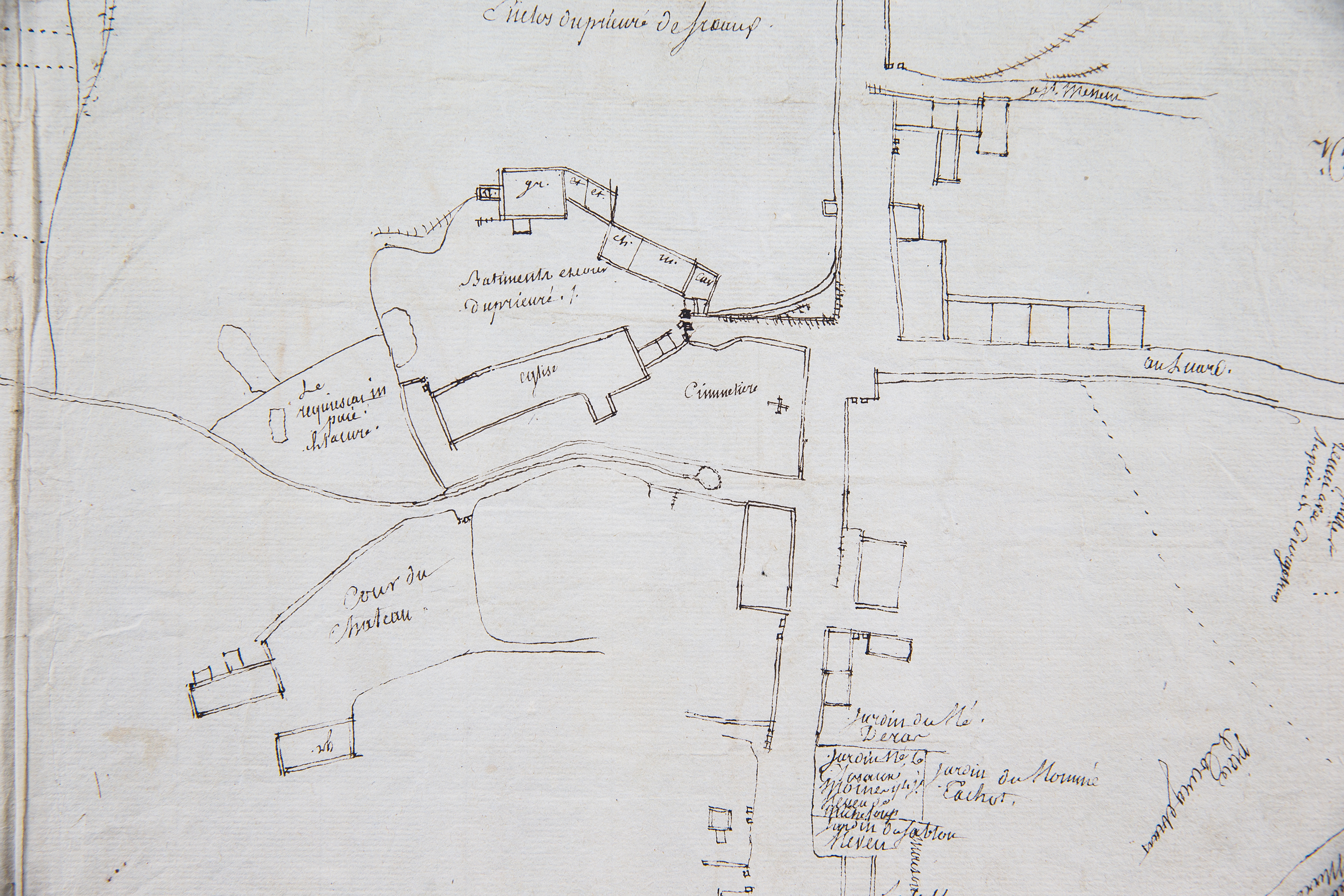

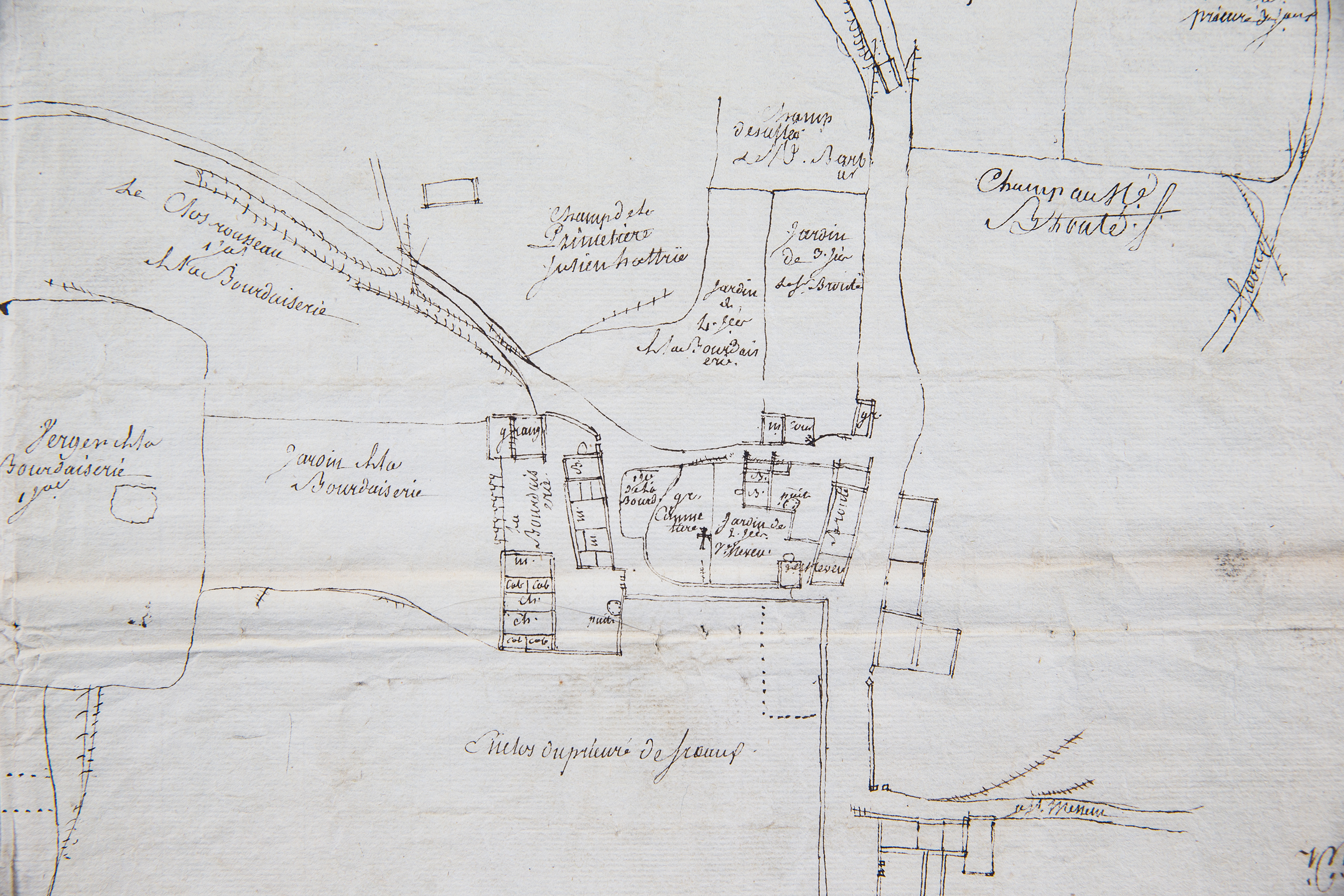

De part et d'autre de cet ensemble autour de l'église, un prieuré de l'abbaye Saint-Vincent du Mans et le manoir de la Cour, tous deux dépendant de la seigneurie de Montfort-le-Rotrou, constituaient les deux lieux de pouvoir du bourg. Le prieuré, mentionné dès le début du XIIIe siècle, occupait le flanc nord de l'église : ses bâtiments ont été reconstruits, mais l'ancienne grange dîmière présente aujourd'hui encore une portion de charpente qui date sans doute du XVIe siècle. Les prieurs de Sceaux possédaient, outre leur domaine, plusieurs métairies alentour et des droits sur une partie du bourg. Quant au manoir de la Cour, il était le siège du fief de Sceaux, importante seigneurie qui avait droit de haute, moyenne et basse justice, ce dont témoignent peut-être l'appellation "Cour" et surtout le lieu-dit le Gibet (lieu de mise à mort des condamnés) au sud du bourg. A l'époque moderne, la Cour de Sceaux est réunie au fief de Roche, dont le château devient le siège. On peut néanmoins supposer que l'ancien manoir du bourg est conservé pour sa dimension symbolique. Aujourd'hui, bien que remanié, c'est le seul édifice médiéval civil conservé dans le bourg, avec des éléments pouvant être datés au moins depuis le XIVe siècle jusqu'au XVIe ou XVIIe siècle. Le moulin banal de la seigneurie, dit le Grand ou le Vieux Moulin et disparu avant le XVIIIe siècle, se trouvait sur l'Huisne, dans la vallée.

Une agglomération façonnée par la route royale

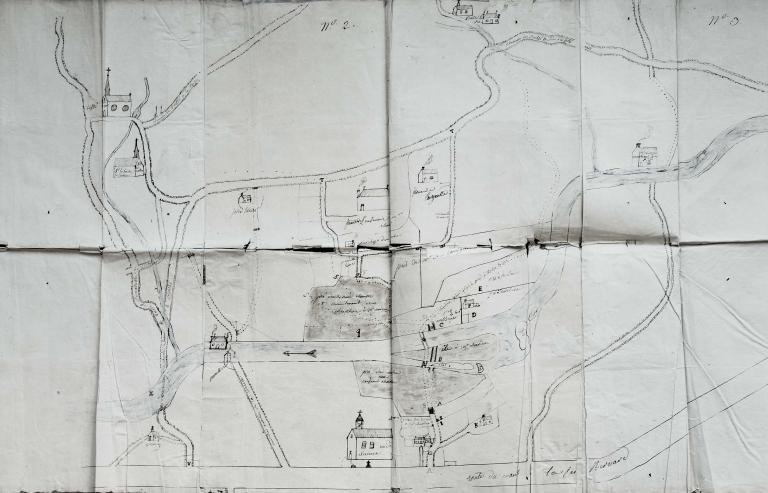

Jusqu'au XVIIIe siècle, on peut supposer que le bourg de Sceaux se composait de quelques maisons et fermes (telles que la Bourdaiserie ou la Huchotière) plus ou moins agglomérées : c'est ce que suggère le plan terrier du prieuré, bien que sommaire. L'établissement de la route royale va considérablement transformer le visage de Sceaux, dont le faciès médiéval disparaît presque intégralement sous une nouvelle route large et rectiligne aménagée dans les années 1770-1780. Il s'agit en effet de faciliter la circulation sur le territoire, en l’occurrence entre Paris et Nantes, en remplaçant le sinueux "Grand chemin" médiéval par une grande et large avenue. Si plusieurs enseignes d'auberges sont connues par les textes dès le XVIe siècle (Sainte-Catherine, la Croix Blanche, le Pot d’Étain), l'amélioration de la route va favoriser leur activité. Au début du XIXe siècle, on n'en compte pas moins de quatre dans le bourg : la Croix Blanche près de la Princetière, la Cane (qui existe toujours), le Plat d’Étain face à l'actuelle mairie, Saint-Jean au carrefour de la rue Saint-Éloi. Sceaux constitue une alors étape pour les voyageurs entre Le Mans et La Ferté-Bernard. La localité attire de nouveaux habitants : on en compte moins de 600 avant 1800, plus de 750 en 1830.

La construction de maisons alignées sur la nouvelle route ne se fait pas attendre puisque, aujourd'hui encore, plusieurs d'entre elles sont datables de la fin du XVIIIe siècle : la mairie actuelle en est le témoignage le mieux préservé. On reconnait généralement ces maisons, en rez-de-chaussée ou à étage, à leurs baies en arc segmentaire délardé. C'est à partir de cette époque que disparaissent peu à peu le pan-de-bois et le bardeau, au profit de maisons entièrement en pierre. Ainsi, au début du XIXe siècle, le bourg a acquis le visage alors décrit par Pesche et qui est encore le sien aujourd'hui : "se composant d'une rue assez longue, longeant les deux côtés de la route royale de Paris à Nantes, et par une autre petite rue, partant à angle droit du milieu de la précédente". A l'époque, l'auteur dénombre 756 habitants dans la commune, dont 347 dans le bourg.

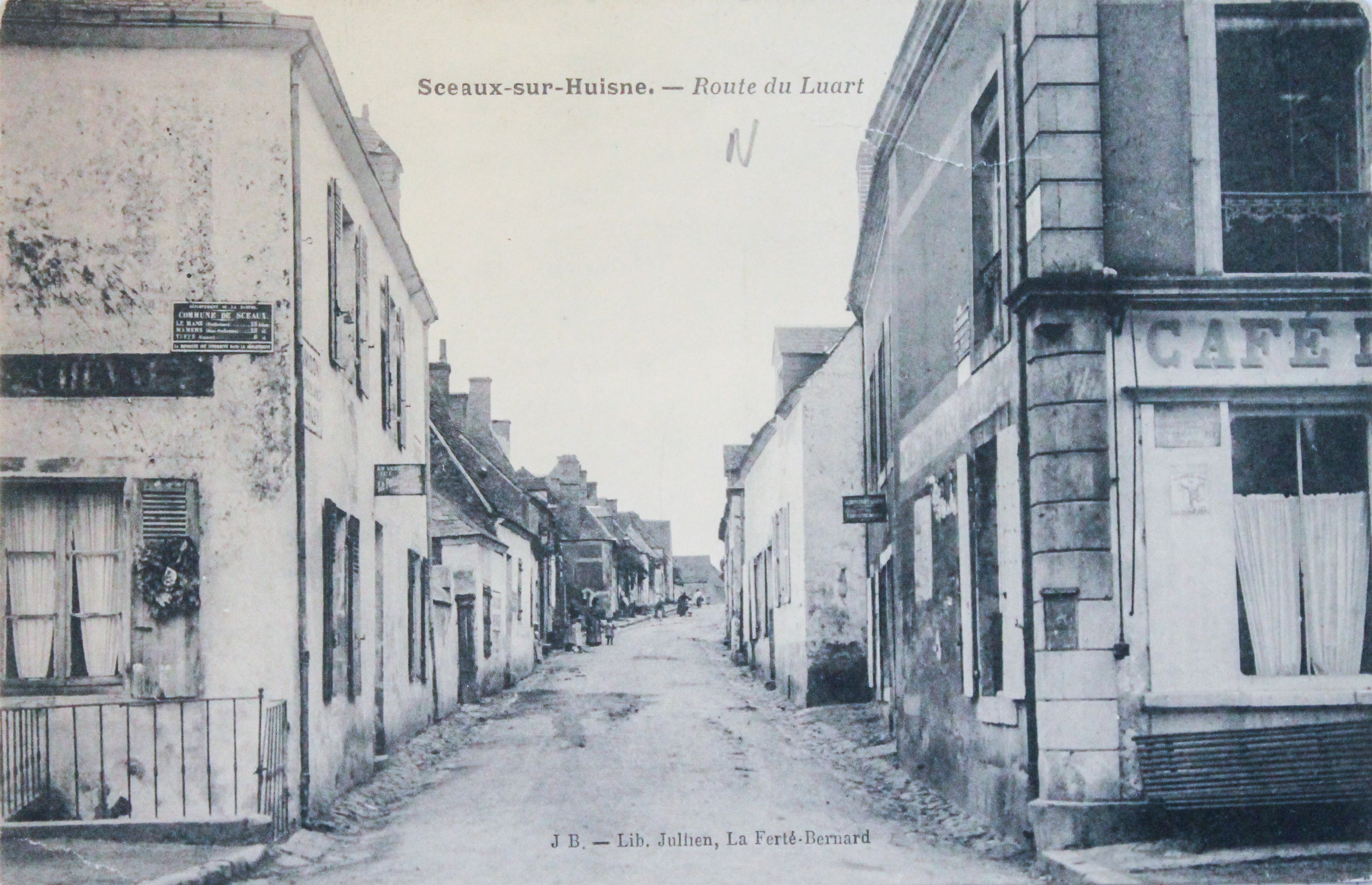

Le renouvellement du bâti au XIXe siècle et les extensions du XXe siècle

Comme partout en Perche sarthois, le XIXe siècle est une période d'intense reconstruction liée à un développement économique important. Celui-ci n'est pas aussi fort que dans d'autres villes voisines comme La Ferté-Bernard ou Connerré, et malgré l'amélioration importante des communications (construction de ponts en pierre sur l'Huisne dans les années 1840, création de la gare de Sceaux-Boëssé en 1854, amélioration de l'état des routes), la démographie de la commune stagne puis décline dès les années 1840. En effet, Sceaux ne possède alors pas d'industrie importante ni de foire ou marché : les habitants fréquentent les marchés de La Ferté-Bernard, Vibraye et Dollon. Dans le bourg, quelques tisserands fabriquent des toiles communes, principalement dans la rue Saint-Éloi : leurs maisons sont encore visibles. Aussi le bourg ne connaît-t-il pas, au XIXe siècle, d'importante extension comme le révèle le cadastre napoléonien de 1831. Toutefois, c'est presque l'intégralité du bâti qui est reconstruite, suite au plan d'alignement de 1824 (rectifié en 1877) et comme l'indiquent les registres des matrices cadastrales. Au nord, la construction de l'école de garçons en 1875 marque la fin de l'étirement du bourg dans cette direction. La route du Luart est quant à elle ponctuée par le nouveau cimetière, translaté dès 1826.

Il faut en réalité attendre les années 1970 et 1980 pour voir une extension significative du bourg de Sceaux, non plus le long des axes formant le carrefour mais dans des lotissements périphériques de logements HLM et de maisons pavillonnaires. La création de ces nouveaux quartiers est à mettre en parallèle avec le développement de l'importante usine Bahier. A l'origine simple charcuterie fondée en 1941, puis petite société de fabrication de rillettes créée en 1966 et implantée au n°33, avenue de Bretagne, elle prend rapidement de l'importance et une vaste usine est construite à la sortie du bourg en 1972. Celle-ci sera agrandie à plusieurs reprises. Spécialisée dans les produits de charcuterie locaux, l'entreprise représente aujourd'hui 15 000 m2 et près de 400 emplois, un atout considérable pour la commune. Récemment, de nouveaux aménagements ont été réalisés dans le bourg afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants : agrandissement de l'école, création d'un jardin public, aménagement de la place de l'église.

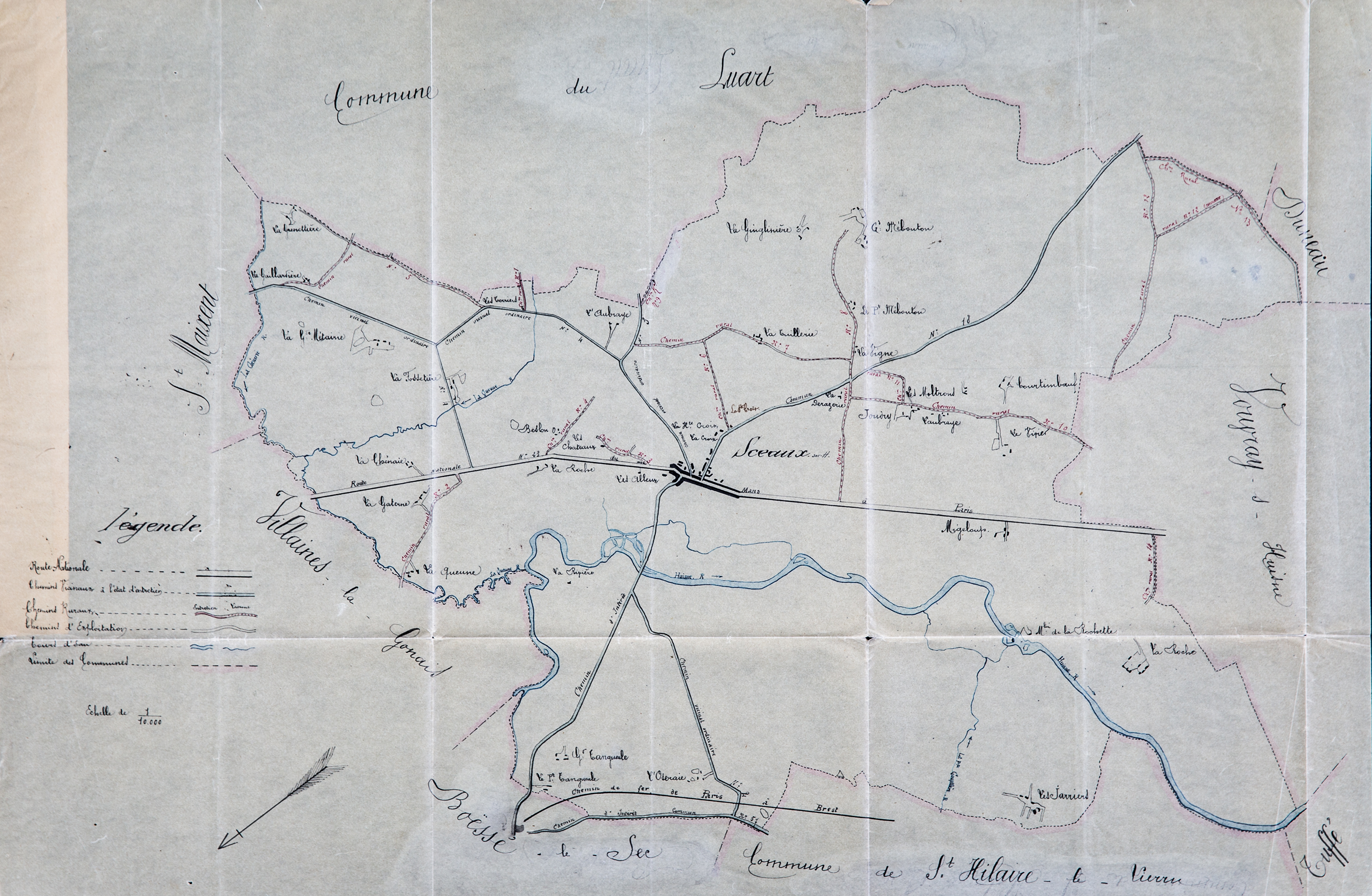

La commune de Sceaux-sur-Huisne, dans le département de la Sarthe et dans la Communauté de communes de l'Huisne sarthoise, se trouve dans le pays d'Art et d'Histoire du Perche sarthois. Elle compte 570 habitants (recensement de 2015) pour une superficie de 11,76 km2. Le bourg occupe approximativement le centre du territoire communal. Il se situe sur le rebord du coteau dominant la vallée de l'Huisne, à environ 95 m d'altitude. Il jouxte la butte de la Taille, point culminant de la commune avec 122 m. En contrebas, l'Huisne s'écoule à environ 70 m d'altitude.

Le bourg de Sceaux-sur-Huisne bénéficie d'une situation favorable puisqu'il se trouve sur le principal axe routier de la Sarthe, la départementale 323 (ancienne route royale puis nationale), qui traverse l'agglomération du sud-ouest au nord-est et en constitue la colonne vertébrale. Il se situe aussi sur un axe secondaire, la départementale 85, reliant Saint-Cosme-en-Vairais à Bouloire. La commune bénéficie également de la proximité de l'autoroute A11 (échangeur de Cormes-Cherré et prochainement de Connerré), de la ligne TGV Atlantique ainsi que de la gare de Sceaux-Boëssé (commune de Boëssé-le-Sec) sur la ligne TER entre Paris et le grand Ouest.

Le bourg présente une configuration en carrefour liée au croisement de ces deux axes routiers. Les constructions se répartissent principalement de part et d'autre de la RD 323 et de la rue Saint-Éloi (ancienne route du Luart). En revanche, la route de Boëssé-le-Sec qui descend dans la vallée n'est que peu densément construite. L'agglomération se concentre le long de la voirie et ne se développe que très peu en profondeur, ce que plusieurs lotissements tentent aujourd'hui de corriger.

Le front bâti le long de la départementale 323 (avenues du Général de Gaulle et de Bretagne), axe dynamique et attractif de la commune, s'étire aujourd'hui sur environ 1 km. On y trouve tous les commerces qui offrent ainsi leurs vitrines aux voyageurs de passage. Les services publics y ont également pignon sur rue : mairie, école, et il y a quelques années encore la poste.

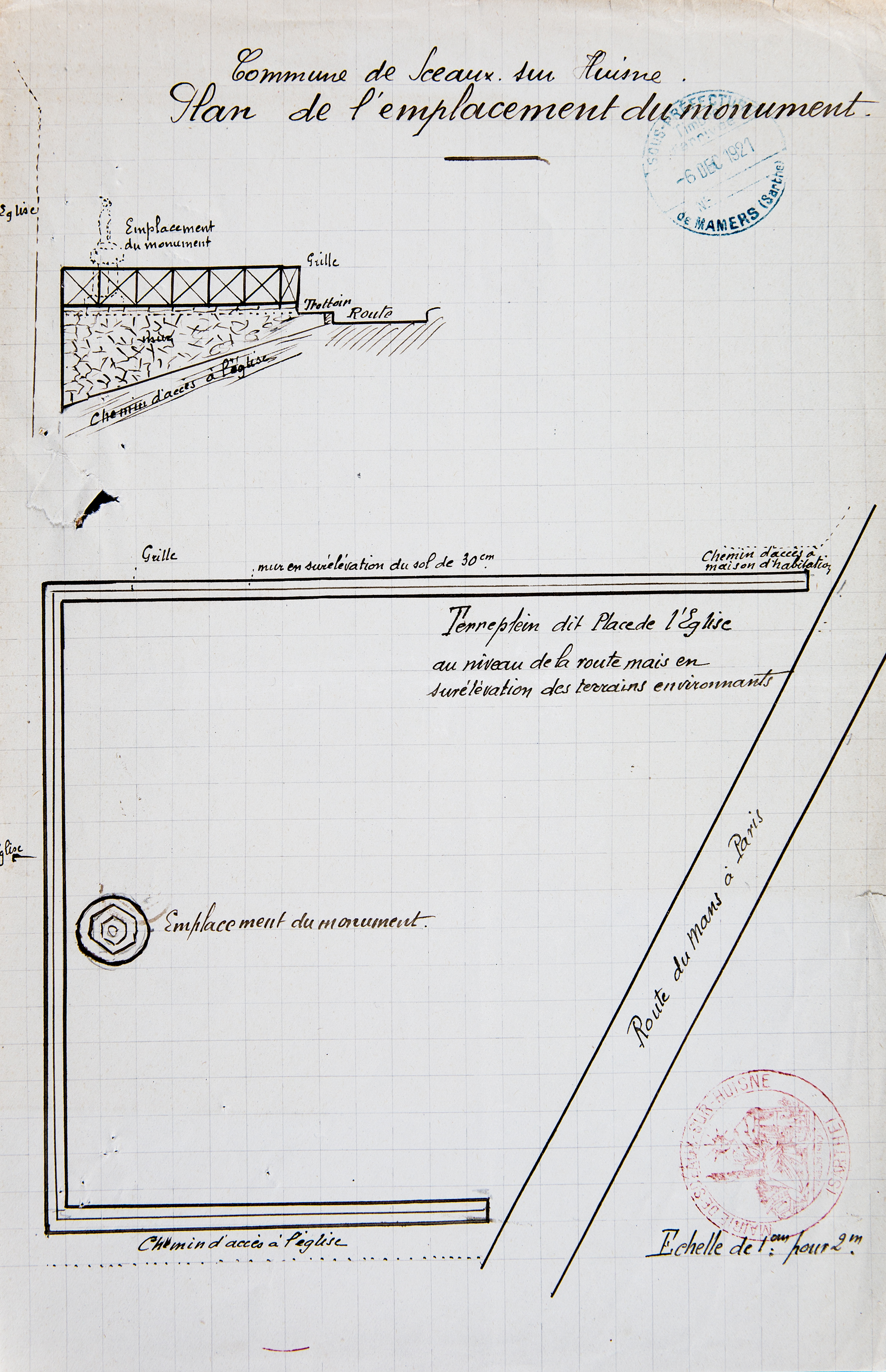

Le centre-bourg de Sceaux du côté de la vallée présente la particularité d'être peu densément bâti, par comparaison avec le front opposé du côté de la rue Saint-Éloi. Ce vide relatif, peu atténué aux XIXe et XXe siècles, témoigne d'une certaine "mise à distance" des maisons de bourg par les deux sièges de pouvoir avant la Révolution : le prieuré et le manoir seigneurial de la Cour, encore visibles aujourd'hui de part et d'autre de l'église. Au XIXe siècle encore, très peu de constructions se sont implantées sur cet espace. En 1911, l'absence de place publique à Sceaux a conduit la municipalité à aménager un petit terre-plein en surplomb de l'église (aujourd'hui petit parking à droite de la mairie), puis très récemment (2012) la place et le grand parking actuel. Ces aménagements figent aujourd'hui ce "vide" au centre du bourg pleinement lié à l'histoire de son développement.

Afin d'arrêter l'étirement de l'agglomération le long de la départementale 323, le bourg s'est vu entouré, depuis la fin des années 1970, de lotissements placés au sud et à l'est, l'extension ne pouvant se faire au nord et à l'ouest vers la vallée de l'Huisne. Une voirie secondaire a été créée pour desservir ces nouveaux quartiers et pour relier la rue de l’École et la rue Saint-Éloi. La sortie du bourg en direction du Mans est aujourd'hui immanquablement soulignée par les bâtiments de l'usine Bahier, de loin principale pourvoyeuse d'emplois de la commune.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) BnF

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives diocésaines de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives diocésaines de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil départemental de la Sarthe

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives départementales de la Sarthe ; E-Dépôt. 1833-1926 : registres des délibérations du conseil municipal de Sceaux-sur-Huisne.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 7 F 24. Papiers Menjot d'Elbenne, antiquités gallo-romaines de Sceaux-sur-Huisne.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 7 F 25. Papiers Menjot d'Elbenne, histoire religieuse de Sceaux-sur-Huisne.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 7 F 26. Papiers Menjot d'Elbenne, histoire féodale de Sceaux-sur-Huisne.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 13 F 1070. Collection Louis Calendini, commune de Sceaux-sur-Huisne.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 13 F 2391. Collection Louis Calendini, commune de Sceaux-sur-Huisne.

-

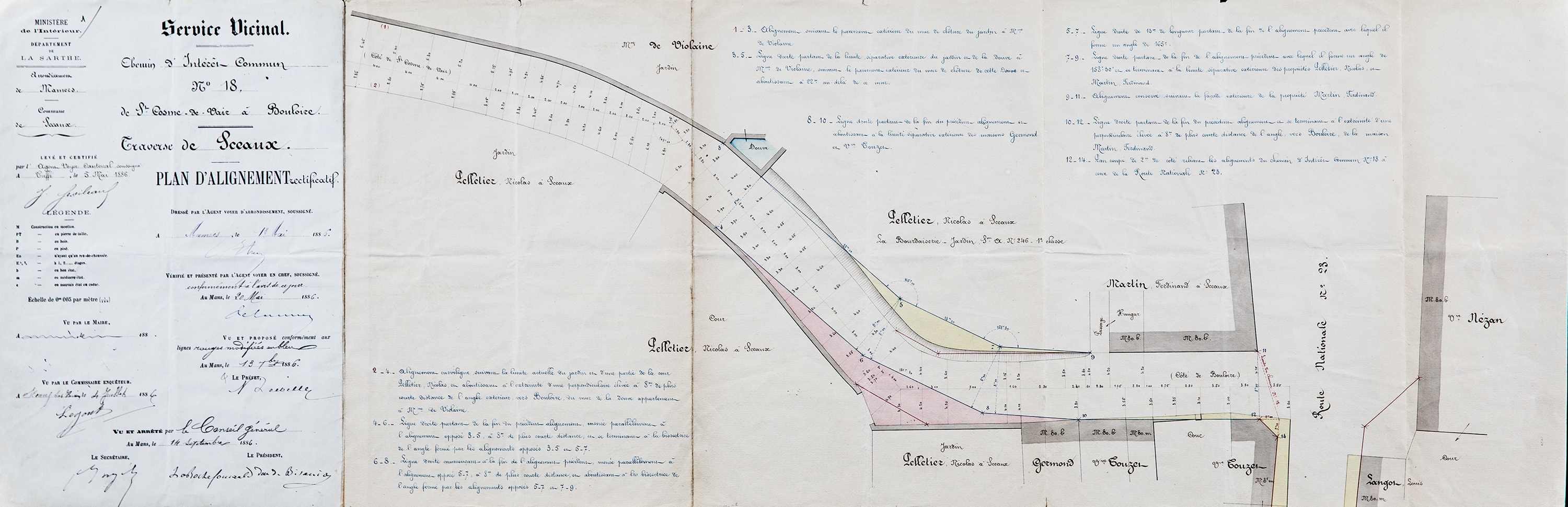

Archives départementales de la Sarthe ; 3 O 345. 1845-1929 : chemin d'intérêt commun n° 18 de Saint-Cosme-en-Vairais à Bouloire, travaux et alignements à Sceaux-sur-Huisne.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 3 O 1561. 1852-1884 : voirie urbaine de Sceaux-sur-Huisne.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 338. Matrices cadastrales, registres des augmentations et diminutions de construction de Sceaux-sur-Huisne.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 2 S 1. XVIIIe siècle-1837 : itinéraires et limites des routes nationales et départementales.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 2 S 66. 1806-1934 : alignements le long de la route royale puis nationale, commune de Sceaux-sur-Huisne.

-

Archives diocésaines du Mans ; boîte 1389. Papiers concernant la paroisse de Sceaux-sur-Huisne.

Bibliographie

-

BOUTON, André. Le Maine : histoire économique et sociale. Tome 2, 2e ed. rev. et augm. Le Mans : Floch, 1976

-

BOUVET, Jean-Philippe. Et al. Carte archéologique de la Gaule. 72. Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres : Ministère de l'éducation nationale : Ministère de la recherche [etc.], 2001. 519 p.

-

CHARLES, R. Abbé, MENJOT D'ELBENNE, Samuel. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans (ordre de saint Benoît), publié et annoté. Mamers : imprimerie Fleury, 1886-1913.

-

LE PAIGE, André-René (chanoine). Dictionnaire topographique, historique, généalogique et bibliographique de la province et du diocèse du Maine. Le Mans : Toutain ; Paris : Saugrain, 1777, 2 tomes. Réimpr. Mayenne : imprimerie de l'Ouest, A. Nézan, 1894.

-

Le patrimoine des communes de la Sarthe. Paris : Flohic éditions, 2000. 2 vol.

p. 1620-1623 -

PESCHE, Julien-Rémy. Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, t. 1, 1829. Réédition Paris : Lorisse, 1999.

t. 6, p. 87-92 -

MENJOT D'ELBENNE, Samuel. Antiquités gallo-romaines de Sceaux. Laval : Goupil, 1929.

-

VALLÉE, Eugène. Dictionnaire topographique du département de la Sarthe, comprenant les noms de lieux anciens et modernes, revu et publié par R. LATOUCHE. Paris, Imprimerie nationale, 1952.

-

VERDIER, Roger. La Cénomanie gallo-romaine. Le Mans : éd. du Racaud, 1980.

-

VERDIER, Roger, VERON, Henri. 400 mottes, fortifications, enceintes en terre du Haut-Maine. Le Mans : éditions du Racaud, 1978.

p. 50

Documents figurés

-

XVIIIe siècle : plans terriers du prieuré de Sceaux-sur-Huisne. (Archives départementales de la Sarthe ; H 240).

-

Collection Paul Cordonnier, photographies et cartes postales anciennes de Sceaux-sur-Huisne. (Archives départementales de la Sarthe ; 18 J 607).

-

1920 : croquis de la petite place du bourg de Sceaux-sur-Huisne avec le monument aux morts. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 340/8).

-

1896 : plan de la voirie de la commune de Sceaux-sur-Huisne. (Archives départementales de la Sarthe ; 3 O 1561).

-

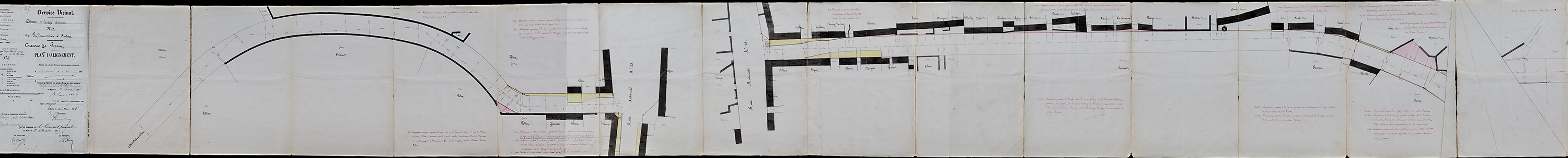

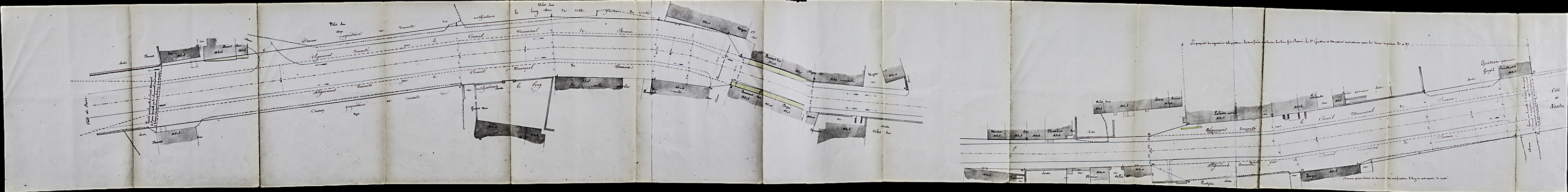

1824-1886 : plans d'alignement des rues du bourg de Sceaux-sur-Huisne. (Archives départementales de la Sarthe ; 3 0 345 et 1561, 2 S 66).

-

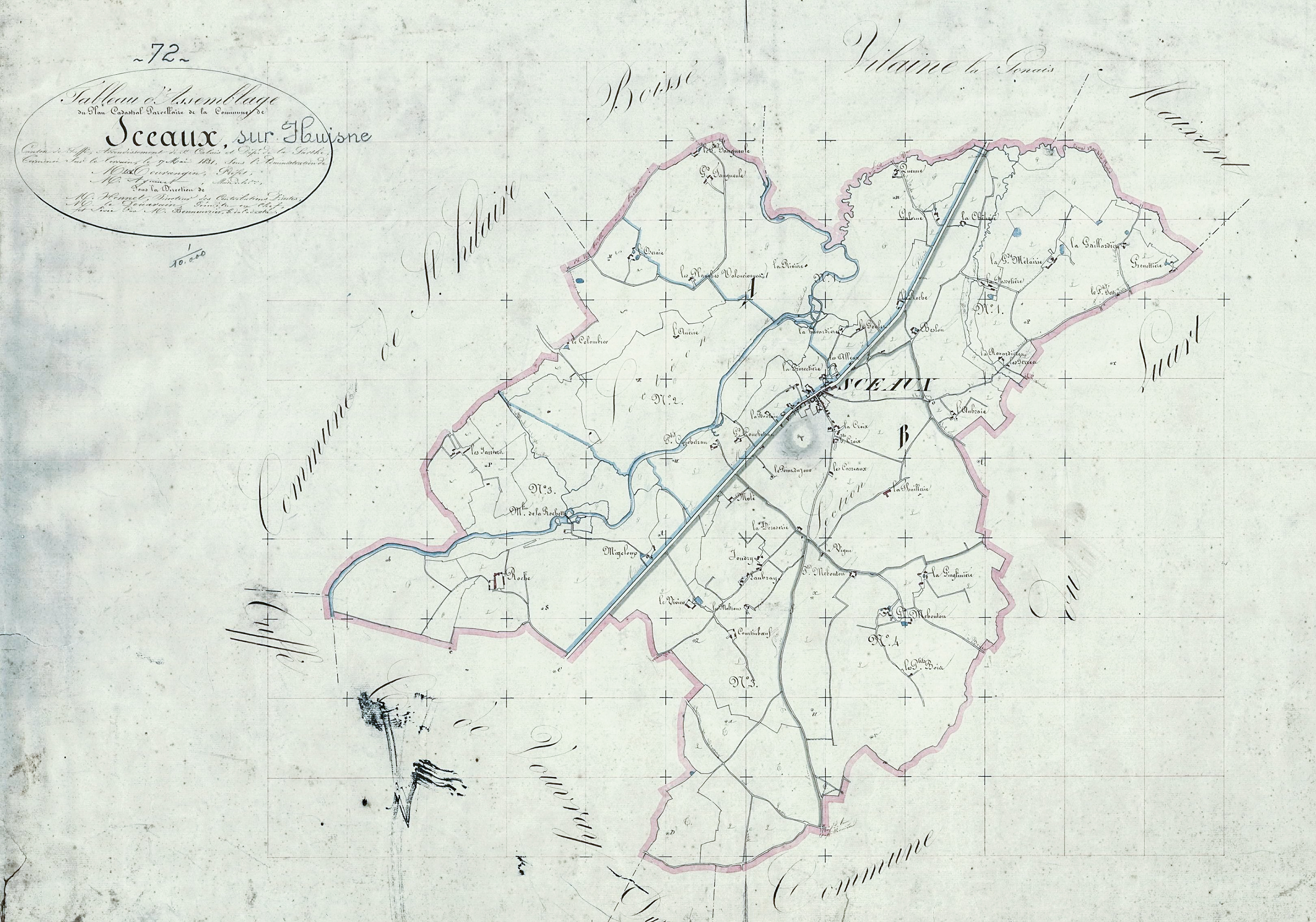

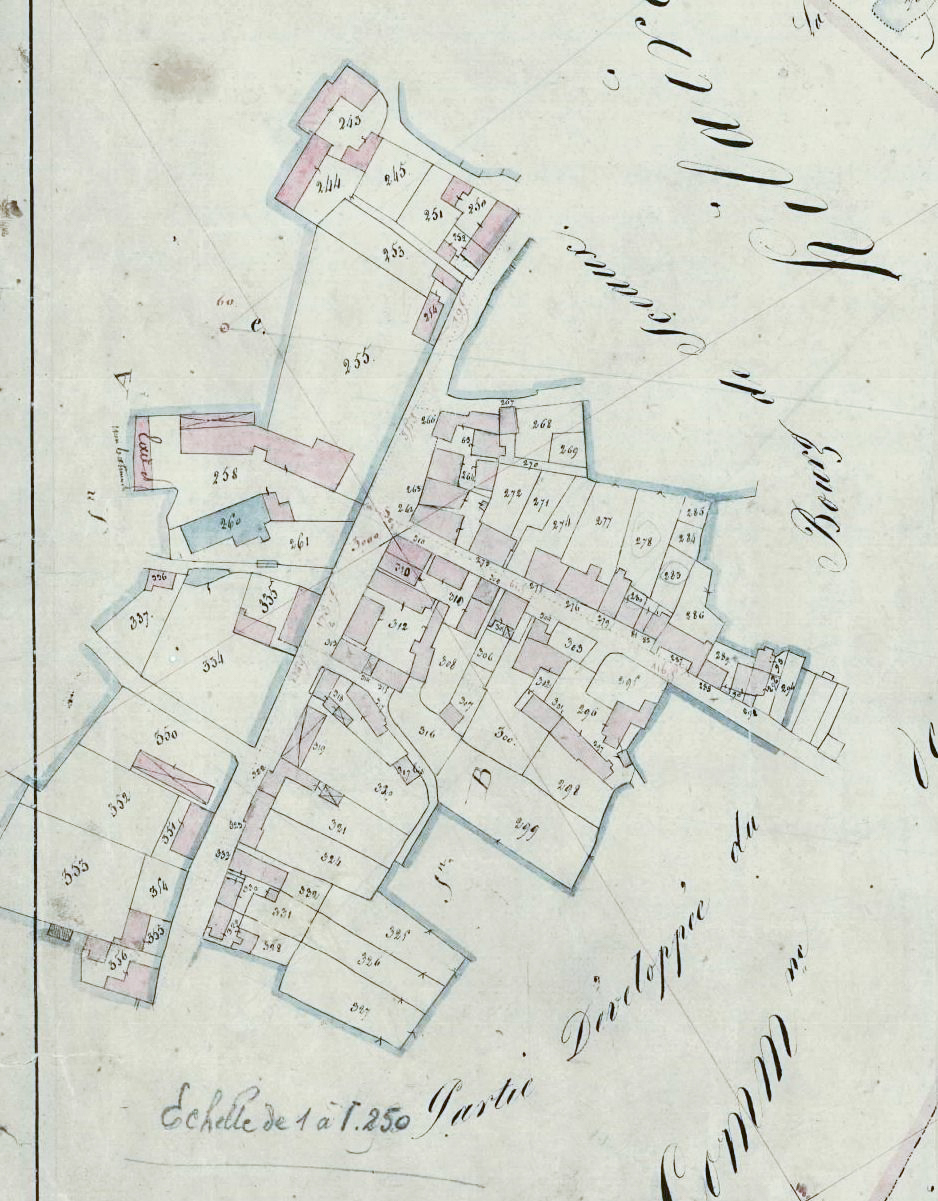

1831 : plan cadastral napoléonien de Sceaux-sur-Huisne. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\338).

-

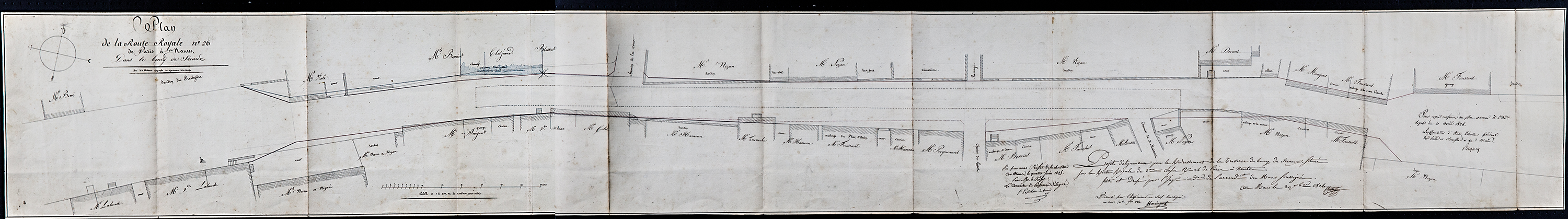

XVIIIe siècle : plans de la route royale Paris-Nantes. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 S 1).

-

XVIIIe siècle : plan sommaire de Sceaux-sur-Huisne et des environs. (Archives diocésaines du Mans ; boîte 1505).

-

Archives privées de cartes postales et de photographies anciennes, Sceaux-sur-Huisne. (Collection particulière).

-

1706 : carte de l'évêché du Mans, par Alexis-Hubert Jaillot. (Bibliothèque nationale de France ; GE BB 565).

Chercheur auprès du Pays du Perche sarthois jusqu'en octobre 2020. Depuis novembre 2020, chercheur auprès du Conseil départemental de la Mayenne.

Chercheur auprès du Pays du Perche sarthois jusqu'en octobre 2020. Depuis novembre 2020, chercheur auprès du Conseil départemental de la Mayenne.