Photographe, Service Patrimoine, Région Pays de la Loire.

- inventaire topographique, Rives de Loire

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Rives de Loire

-

Hydrographies

Loire (la)

-

Commune

Indre

-

Lieu-dit

Haute-Indre

-

Adresse

Chemin du Port

-

Cadastre

2000

AL

1790

-

Dénominationsport

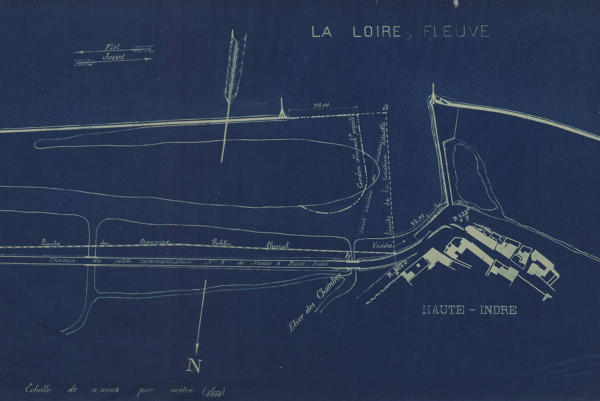

Actif dès le XVIIe siècle, le port du village de Haute-Indre forme un port refuge à l'embouchure de l'étier de Tougas. Jusqu'au XIXe siècle, cet abri naturel pour les petites embarcations ne semble disposer d'aucun aménagement. A partir de 1834, et dans le cadre des travaux d'endiguement et de rétrécissement du lit de la Loire au niveau de la passe de Haute-Indre, une digue submersible est construite vis-à-vis du village. Faite d'un massif en enrochement de 840 m de long renforcé dans le milieu par une file de pieux en chêne, la tête aval de la digue s'enracine au pied de la petite agglomération, au niveau du rocher dit de la « Pierre Marais ». Très rapidement, Le village de Haute-Indre est relié à la digue bordant le grand chenal par une chaussée transversale pavée de 112 m de longueur et équipée d'organeaux. Avec l'installation de ce dispositif d'amarrage fait d'anneaux métalliques fixés dans la maçonnerie de la chaussée, le stationnement des embarcations est largement facilité pour les marins, pilotes et pêcheurs fréquentant le port de Haute-Indre.

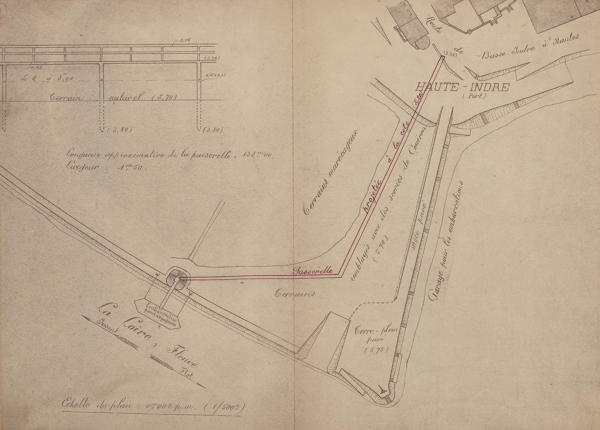

En 1892, une estacade est établie à l'extrémité de la digue de la Haute-Indre pour que le bateau à vapeur de la Compagnie française de navigation exploitant un service journalier de bateaux à vapeur entre Nantes et Saint-Nazaire, puisse faire escale dans le village. En 1897, il est procédé au relèvement de la chaussée sur une hauteur de 0,50 m pour permettre l'accès au ponton lors des pleines mers en temps d'étiage. L'année suivante, la commune d'Indre fait établir à ses frais, au droit du ponton et pour servir d'appui à la passerelle d'embarquement, un petit môle en maçonnerie.

Les dragages effectués à partir de 1894 entre Nantes et La Martinière, ont pour conséquence d'abaisser sensiblement le niveau de l'étiage à la hauteur du village de Haute-Indre et de provoquer un fort envasement du port. Le mouillage disponible pour la flottille des 72 marins recensés en 1899 devient très vite limité. Au tournant des XIXe et XXe siècles, un programme de désenvasement du port est entrepris par le service des Ponts et Chaussées.

Au début du XXe siècle, la chaussée du port demeure fréquemment recouverte par les marées d'équinoxe et les crues de la Loire, soit environ deux mois par an. Dès lors, les communications piétonnes entre le village et le ponton-débarcadère sont impossibles, et des canots assurent souvent dangereusement la liaison. Aussi, dans une pétition adressée au maire de la commune d'Indre en 1902, un grand nombre d'habitant du village demande l'établissement d'une passerelle insubmersible afin de relier le village au ponton-débarcadère en mouillage sur la rive. Quelques années plus tard, en 1905, le conseil municipal de la commune d'Indre sollicite l'administration des Ponts et Chaussées pour la construction d'une cale inclinée afin de permettre aux marins de tirer leurs embarcations à terre et « aux femmes d'approcher du fleuve pour laver leur linge ». A cette date, le port de Haute-Indre ne disposait que d'une seule petite cale de 1,50 m de large. Cette demande est acceptée et se concrétise par la réalisation la même année d'une cale perpendiculaire au fleuve entre l'ancienne cale et le ponton d'embarquement.

Au début des années 1930, le port de Haute-Indre est encore fréquenté par une trentaine de pêcheurs et quelques embarcations de plaisance, mais des mesures urgentes de désenvasement doivent être engagées. Un apport considérable de sable et de vase est provoqué par le dépôt des produits de dragage de la Loire sur des terrains domaniaux en amont du port. Malgré les précautions prises par le service des dragages de Nantes, les dépôts s'étendent dans l'emprise du port de Haute-Indre. L'abri est donc inutilisable en mortes eaux par les pêcheurs, contraints d'ancrer leurs barques dans le chenal de la Loire près du ponton des Messageries de l'Ouest. Des travaux sont entrepris et permettent l'agrandissement de l'entrée du port et un approfondissement de 2 à 3 mètres.

Le trafic portuaire lié aux activités halieutiques s'essouffle durant la seconde moitié du XXe siècle. Le port de Haute-Indre sert encore aujourd'hui d'abri pour quelques embarcations de plaisance.

-

Période(s)

- Principale : Temps modernes, 19e siècle, 20e siècle

Le petit port de Haute-Indre est établi sur la rive nord, à l'embouchure de l'étier de Tougas. Le débouché en Loire forme à cet endroit une petite anse de 150 mètres de longueur et d'une largeur variant de 10 à 60 mètres. Aspecté nord-sud, le port est bordé à l'est comme à l'ouest d'anciens terrains domaniaux exhaussés durant la première moitié du XXe siècle par le dépôt des produits de dragages. Le port dispose de deux cales installées aux extrémités de l'ancienne chaussée transversale. L'entrée du port de Haute-Indre est signalée par un feu rouge. La passerelle d'accès à l'ancien ponton-débarcadère est ensevelie sous les remblais du jardin public.

-

Murs

- pierre pierre de taille

- béton

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Archives départementales de Loire-Atlantique

- (c) Archives départementales de Loire-Atlantique

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives nationales, Pierrefitte ; F/14/16682. Ports maritimes et voies navigables. Département de la Loire-Inférieure. Rivière de Loire (suite), 1898-1944.

-

Archives départementales de Loire-Atlantique ; B 1885. Droits divers de navigation, de pêche et d'ancrage, perçus au bureau de la Prévôté de Nantes, et aliénés, sous le nom de devoirs, à diverses familles par les ducs de Bretagne, 1401-1751.

-

Archives départementales de Loire-Atlantique ; 509 S 15. Ports. Travaux neufs et d'entretien, travaux de défense. Indre (Haute et Basse), 1827-1895.

-

Archives départementales de Loire-Atlantique ; 3 S 831. Délimitation des rives. Commune rive sud : Indre, 1858-1902.

-

Archives départementales de Loire-Atlantique ; 3 S 972. Port de Haute-Indre, 1884-1934.

Chercheur, Service patrimoine, Région Pays de la Loire.

Chercheur, Service patrimoine, Région Pays de la Loire.