Photographe, Service Patrimoine, Région Pays de la Loire.

- inventaire topographique, Bourgs et petites cités du Perche sarthois

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesPays du Perche sarthois

-

Adresse

- Commune : Coudrecieux

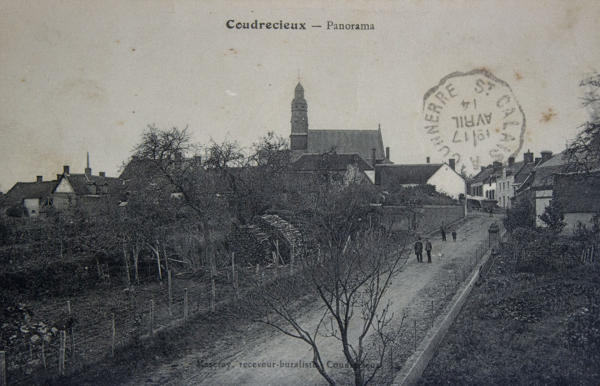

Le nom de Coudrecieux apparait dans un document du IXe siècle issu du cartulaire de l'abbaye de Saint-Calais : "locus qui appellatur Coldriciolus", nom qui désignerait un lieu élevé pourvu de coudriers (noisetiers). La paroisse est attestée textuellement dès le XIIIe siècle, mais les vestiges romans de l'église (XIe ou XIIe siècle) indiquent qu'elle est plus ancienne. Comme le note Roger Verdier, le bourg semble s'inscrire dans un espace défriché en lisière de la forêt de la Pierre et du bois des Loges. Aux confins de cet espace défriché, la Pierre était-elle à l'origine un monument mégalithique, attestant d'une occupation Néolithique, ou encore une borne délimitant un territoire ?

Origine et développement du bourg jusqu'à l'époque moderne

Les informations sont rares et l'on ne peut guère que se contenter d'hypothèses. Bien que décentrée, l'église est sans conteste le point de développement du bourg, à mi-pente du coteau et au centre d'un carrefour. Entourée d'une place autrefois occupée par le cimetière, c'est encore aujourd'hui l'édifice le plus ancien de l'agglomération, avec son portail et ses traces de baies romanes. Selon un processus difficilement datable faute de vestiges anciens, le bourg se développe ensuite le long d'une seule route, peut-être en raison de l'attraction de Bouloire à l'ouest, ou d'une certaine répulsion exercée par la forêt dans les autres directions. Le lieu-dit la Barre Volante à la sortie nord du bourg pourrait également témoigner d'une ancienne frontière, limite de juridiction ou péage dont l'origine s'est perdue.

Deux bâtiments importants marquent la limite du bourg au sud et à l'est : le vieux presbytère et le manoir de la Cour, ancien siège de la seigneurie de paroisse, dont les domaines ont également pu contraindre l'agglomération dans son développement. Ces deux bâtiments ainsi que l'église témoignent de l'importante campagne de reconstruction qui succède à la guerre de Cent Ans dans le Maine, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Celle-ci n'est plus guère lisible dans les maisons du bourg, pour l'essentiel reconstruites par la suite. A la même époque, la famille de la Vove réunissait les fiefs de la Cour de Coudrecieux et de la Pierre, le second étant appelé à prendre le pas sur le premier par la construction d'un manoir puis d'un château, nouveau siège d'une vaste seigneurie.

La verrerie de la Pierre

Comprendre le bourg d'aujourd'hui implique la prise en compte d'un ancien établissement industriel important implanté à Coudrecieux, la verrerie de la Pierre. L'utilisation des ressources forestières pour la confection du verre est attestée dans les environs des Loges et de Coudrecieux dès la fin du XVIe siècle. Néanmoins, c'est en 1733 que le marquis François Le Gras du Luart, propriétaire des seigneuries de la Pierre et Coudrecieux depuis 1731, obtient par lettres patentes l'autorisation d'établir une nouvelle verrerie dans la cour même de son château, dont la construction lui coute 12 000 livres. Dans la 2e moitié du XVIIIe siècle, l'établissement est géré par la famille Busson venue de la verrerie du Plessis-Dorin (Loir-et-Cher), puis par Barbeu du Bourg qui tente de développer l'activité par la construction d'un second four, sans réel succès. On comptait alors 64 ouvriers, 15 bûcherons et 10 voituriers. Le minerai de plomb était acheminé depuis l'Angleterre, la potasse de Dantzig, le verre cassé de Paris, le sable de Duneau. La production était vendue à Paris et dans les villes du grand ouest. A la Révolution, le marquis du Luart conserve ses biens et, quelques années plus tard, la verrerie est louée à un certain Jolivard et à Julien Gagé, maire de Coudrecieux. Elle emploie alors 90 personnes. La statistique commandée par le préfet Auvray en 1800 indique que la verrerie "nourrit à peu près la commune où elle est située. Il s'y fabrique beaucoup de verres blancs, son cristal façon d'Angleterre est de la plus belle qualité".

Au XIXe siècle, la production se diversifie, mais les ressources de bois dont disposait la verrerie en abondance à sa création tendent à diminuer, ralentissant son développement. Selon le plan cadastral de 1834, l'établissement comptait deux fours, une forge, une grande halle, une dizaine de logements ouvriers et des bâtiments ruraux. Le château de la Pierre est largement remanié dans le goût de l'époque vers 1850, si bien que Philippe Le Gras du Luart voit probablement dans l'incendie de la verrerie en 1879 l'occasion de reconstruire les bâtiments un peu plus à l'écart, dans les années 1880. 22 nouveaux logements sériels pour les ouvriers, toujours visibles aujourd'hui, sont construits sur le site par sa fille, la comtesse de Pontoi-Pontcarré, en 1890. La communauté des verriers, petit monde clos établi principalement à la Pierre, se distingue de celle du bourg, composée d'autres artisans, cultivateurs et commerçants. Néanmoins, une délibération du conseil municipal de 1863 rappelle que la verrerie est l'un des plus importants établissements industriels de l'arrondissement de Saint-Calais, qu'elle "procure du travail toute l'année à environ cent familles et produit une aisance dans le pays" qui permettra un profond renouvellement du bâti notamment dans le bourg.

Un bourg à l'économie florissante

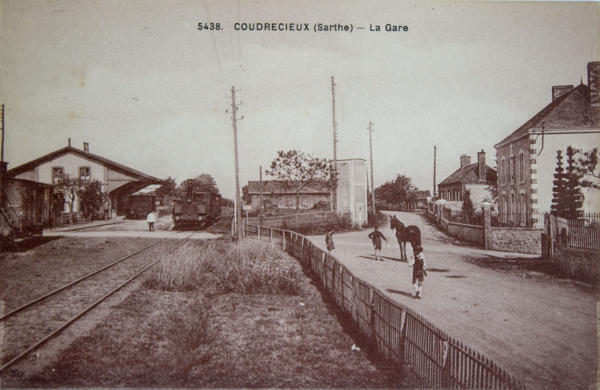

Si ce n'est l'annexion de la commune voisine des Loges en 1808, il faut attendre la 2e moitié du XIXe siècle pour voir Coudrecieux connaitre de véritables évolutions, toujours à mettre en parallèle avec l'activité de la verrerie. Ainsi, un marché aux denrées est mis en place à l'initiative de la municipalité en 1867, puis deux foires annuelles en 1873. Mais surtout, à partir de 1873 et pour un peu plus d'un siècle, le bourg est traversé par la voie ferrée Mamers-Saint-Calais et pourvu d'une gare avec halle à marchandises. Le choix de son passage par Coudrecieux, et non par Ecorpain comme cela avait pu être envisagé, est bien évidemment motivé par les débouchés offerts à la verrerie, mais aussi à l'importante production de bois de construction et de chauffage, et à d'autres établissements industriels, tuileries-briqueteries, fours à chaux mais aussi une usine de confection de lingerie située dans le bourg. En revanche, les tisserands très répandus dans les bourgs sarthois au XIXe siècle sont plutôt rares à Coudrecieux, comme en attestent les écrits de Pesche et les recensements.

Poussée par cette vitalité économique, la population communale augmente jusqu'à atteindre plus de 1 500 habitants dans les années 1900. L'élan de reconstruction largement perceptible dans tous les bourgs sarthois au XIXe siècle semble atteindre son paroxysme à Coudrecieux, où l'habitat révèle une remarquable homogénéité, caractérisée par l'emploi de la brique pour les ouvertures et les décors notamment. Scrupuleusement respectés, les plans d'alignement élaborés par l'administration dans les années 1860-1870 donnent au bourg son visage actuel. Le bâti se densifie le long de la rue Principale et un nouveau quartier se développe progressivement au nord de la voie ferrée. De nombreux commerces, cafés et auberges sont à signaler. A l'initiative de la comtesse de Pontoi-Pontcarré, Coudrecieux se voit doté d'une nouvelle poste et d'une école libre de filles. Alors que l'élan reconstructif marque le pas dans beaucoup de bourgs voisins, il se prolonge ici dans les premières décennies du XXe siècle. La réalisation d'un nouveau groupe scolaire avec mairie en 1908 donne lieu à un véritable projet d'urbanisme, le percement d'une nouvelle rue le reliant à la place de l'église. Construites sur cet axe, les maisons de la famille Gougeon illustrent l'évolution sociale de cette famille, verriers à la fin du XIXe siècle, puis négociants. Georges Gougeon, qui donne son nom à la rue, sera maire de Coudrecieux de 1947 à 1961.

Repli et nouvelles perspectives au XXe siècle

La Première Guerre mondiale, la diminution de l'activité de la verrerie (une soixantaine d'ouvriers) puis sa fermeture le 15 septembre 1936, suite à un mouvement de revendications salariales, annonçaient un net repli de l'économie locale et un arrêt brusque de la construction dans le bourg. La démographie amorce une chute importante, tombant à moins de 1 000 habitants après 1950. En parallèle, le bourg voit la fermeture progressive de la plupart de ses commerces. Malgré cela, la commune poursuit sa modernisation avec l'électrification puis l'adduction d'eau, dont témoigne un lavoir public tardif (1949) alors à la pointe de la modernité. Page sombre de l'histoire de la commune, la verrerie qui avait fait ses heures de gloires est convertie en camp d'internement de nomades pendant la Seconde guerre mondiale, d'octobre 1940 à mars 1942. Dégradé, puis délaissé, cet ensemble industriel remarquable tombe en ruine et il n'en reste aujourd'hui que de maigres vestiges.

Il faut attendre la 2e moitié du XXe siècle pour que le bourg de Coudrecieux reprenne son extension. Afin de relancer une démographie en berne, la municipalité ouvre un lotissement communal à la construction privée, rue de la Mairie, à partir de 1967. La suppression de la voie ferrée, depuis longtemps concurrencée par le transport routier, en 1977, puis la démolition de la gare en 1982, libèrent de nouveaux espaces en centre-bourg aussitôt colonisés par de nouveaux lotissements. Plus récemment encore est aménagé le lotissement concerté de la Cour, en contrebas du manoir. Si Coudrecieux ne compte plus d'activité industrielle, l'usine Metaseval voisine (Semur-en-Vallon) et la proximité de Bouloire, Saint-Calais et Connerré offrent à la commune un vivier d'emplois permettant la stabilisation de la démographie autour de 600 habitants depuis une vingtaine d'années. La commune offre aujourd'hui un cadre de vie préservé, dans un milieu champêtre et forestier, mais à proximité immédiate d'un des principaux axes routiers sarthois, la départementale 357 du Mans à Orléans. La vie locale est animée par un tissu associatif très actif.

La commune de Coudrecieux, dans le département de la Sarthe et dans la Communauté de communes du Gesnois Bilurien, appartient au Pays d'art et d'histoire du Perche sarthois. Elle compte 616 habitants (au 1er janvier 2020) appelés Coudrecélestins, pour une superficie de 24,27 km².

Le bourg de Coudrecieux occupe approximativement le centre du territoire communal, dans un paysage légèrement vallonné. Sur les confins du plateau calaisien et du Maine blanc, il se trouve sur la ligne de partage des eaux entre les vallées du Loir et de l'Huisne, à environ 140 mètres d'altitude, sur le versant d'un coteau. Le ruisseau le plus proche, la Nogue, passe à environ 500 mètres au nord-est. Près de la moitié du territoire de la commune est boisée, avec la forêt de la Pierre au nord-est du bourg et le bois des Loges au sud.

La morphologie du bourg ancien est celle d'un bourg-rue, né d'un noyau de maisons groupées autour de l'église, prolongé le long d'un axe unique s'étirant vers l'ouest, la rue Principale, en direction de Bouloire. Le passage de la voie ferrée Mamers-Saint-Calais dans le bourg, à partir de 1873, va être à l'origine du développement d'un nouveau quartier au nord, le long d'un axe parallèle à l'axe ancien, qui se borde de maisons et d'édifices publics à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. La construction du groupe scolaire et mairie en 1908 se double du percement d'une nouvelle rue le reliant directement à l'église. La partie nord du bourg reste toutefois bien moins dense que le noyau ancien malgré la construction de lotissements depuis les années 1960.

Coudrecieux n'est traversé par aucun axe de communication important, mais se trouve sur un carrefour du réseau routier secondaire, reliant Bouloire à Vibraye et Connerré à Saint-Calais. Très empruntées au XIXe siècle, ces routes sont aujourd'hui quelque peu délaissées au profit d'axes plus importants comme la départementale 357 du Mans à Orléans, qui ne fait qu'effleurer la limite communale au sud. Le bourg étant placé en retrait, il conserve sans trop de dommages sa morphologie témoignant de ses évolutions à travers les époques, et son architecture étonnement homogène de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Coudrecieux compte également un bourg déclassé, celui des Loges, commune rattachée en 1808, qui ne se compose que de quelques maisons et anciennes fermes de part et d'autre d'une rue unique, ainsi que la remarquable église Saint-Martin classée Monument Historique en 1952.

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) BnF

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives départementales de la Sarthe ; 1 Mi 1343 (R 104). An III-1893 : délibérations du conseil municipal de Coudrecieux.

-

Archives départementales de la Sarthe ; C 26. 1760-1791 : taille et capitation, paroisse de Coudrecieux.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 13 F 351. Collection Louis Calendini, commune de Coudrecieux.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 18 J 478. Collection Paul Cordonnier, commune de Coudrecieux.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 6 M 474. 1800, 1803 : statistique du département de la Sarthe commandée par le préfet Auvray.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 8 M 105. 1866-1875 : foires et marchés de Coudrecieux.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 2 P 1582. 1860-1882 : carnets de patente des établissements industriels, commune de Coudrecieux.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 95. Matrices cadastrales, registres des augmentations et diminutions de construction de Coudrecieux.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 8 S 31. An VIII-1818 : verrerie de la Pierre à Coudrecieux.

-

Archives diocésaines du Mans ; boîte 761. Papiers concernant la paroisse de Coudrecieux.

-

Archives municipales de Coudrecieux ; 1 D 1 à 5. 1893-1992 : délibérations du conseil municipal de Coudrecieux.

-

Archives municipales de Coudrecieux ; 2 F 2. 1912-1980 : verrerie de la Pierre à Coudrecieux.

Bibliographie

-

CAUVIN, Théodore. Géographie ancienne du diocèse du Mans. Le Mans : Gallienne, 1845.

-

LEDRU, Ambroise. Répertoire des monuments et objets anciens, préhistoriques, gallo-romains, mérovingiens et carolingiens, existant ou trouvés dans les départements de la Sarthe et de la Mayenne. Le Mans : [Société des archives historiques du Maine], collection : Archives historiques du Maine ; 11. 1911.

-

LE PAIGE, André-René. Dictionnaire topographique, historique, généalogique et bibliographique de la province et du diocèse du Maine. Le Mans : Toutain, 1777.

-

Le patrimoine des communes de la Sarthe. Paris : Flohic éditions, 2000. 2 vol.

p. 272-275 -

PAYS DU PERCHE SARTHOIS. Monument du Mois, Coudrecieux et Saint-Michel-de-Chavaignes, 2003.

-

PESCHE, Julien-Rémy. Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, t. 1, 1829. Réédition Paris : Lorisse, 1999.

t. 2 -

PLESSIX, René. Paroisses et communes de France. Dictionnaire d'histoire administrative et démographique. Sarthe. Sous la direction de J.-P. Baret. Paris, éditions du CNRS, 1983.

-

VALLÉE, Eugène. Dictionnaire topographique du département de la Sarthe, comprenant les noms de lieux anciens et modernes, revu et publié par R. LATOUCHE. Paris, Imprimerie nationale, 1952.

-

VERDIER, Roger. La Cénomanie gallo-romaine. Le Mans : éd. du Racaud, 1980.

Périodiques

-

FLEURY, Gabriel. "Coudrecieux". La Province du Maine, t.1, 1893.

p. 372-375 -

GIRAULT, Charles. "La Pierre, à Coudrecieux". Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 3e s., t. 6, 1935.

p. 376-438 -

LEVILAIN, Cécile. "Coudrecieux La verrerie de la Pierre". Maine Découvertes, t. 25, été 2000.

p. 3-7 -

MENIL, Alain. "Les verreries de Coudrecieux et de Montmirail". La Vie Mancelle et Sarthoise, t. 368, avril 2003.

p. 9-16 -

PIOGER, André. "Les camps de concentration de nomades dans la Sarthe". Province du Maine, 3e s., t. 8, 1968.

p. 238-244

Documents figurés

-

1706 : carte de l'évêché du Mans, par Alexis-Hubert Jaillot. (Bibliothèque nationale de France ; GE BB 565).

-

Collections de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Coudrecieux. (Collection particulière).

Chercheur auprès du Pays du Perche sarthois jusqu'en octobre 2020. Depuis novembre 2020, chercheur auprès du Conseil départemental de la Mayenne.

Chercheur auprès du Pays du Perche sarthois jusqu'en octobre 2020. Depuis novembre 2020, chercheur auprès du Conseil départemental de la Mayenne.