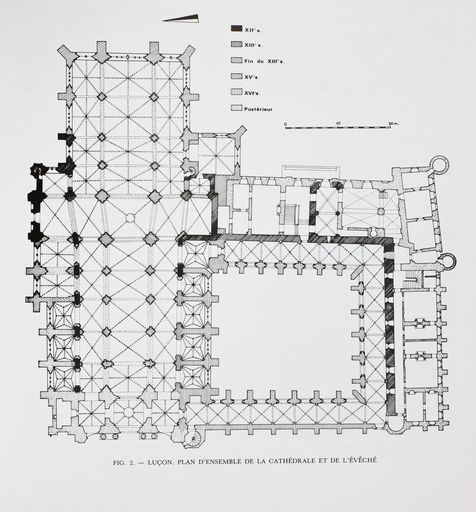

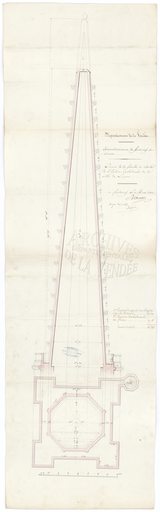

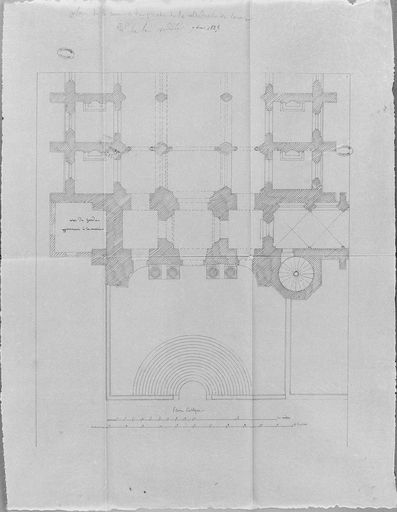

L'histoire de la cathédrale Notre-Dame remonte à la fondation d'un prieuré dépendant de l'abbaye bénédictine de Noirmoutier. Avant l'année 1040, le monastère prend le titre d'abbaye et, lors de la création de l'évêché de Luçon en 1317, il en devient le siège, son abbatiale ayant désormais le statut de cathédrale. A plusieurs reprises - en 853, 877 et 1068 - l'église est dévastée. Suite à l'incendie de 1068, elle est reconstruite et sa consécration a lieu le 19 avril 1121. On peut encore observer certaines parties de l'église du XIIe siècle. D'une part, il s'agit du bras nord du transept, plus précisément sa façade, le mur ouest et un chapiteau intérieur ; toutefois, la façade n'est pas homogène et sa partie basse, avec ses tympans historiés remployés serait, selon Michel Dillange, un placage en surépaisseur de la fin du siècle. D'autre part, il s'agit des parties hautes de la façade du bas-côté nord de la nef, seulement visibles des combles des chapelles latérales. Pour dater la reconstruction de l'église gothique, nous nous appuierons sur l'analyse stylistique établie par Yves Blomme, les sources manquant pour cette période. Selon l'historien, la nef actuelle date d'une campagne de travaux à la limite du XIIIe et du XIVe siècles, sans oublier les réfections postérieures aux guerres de Religion. Quant aux deux chapelles orientées des bras nord et sud du transept, elles datent du XIIIe siècle mais, au cours du XVe siècle, celle du bras sud a été divisée en deux niveaux par une voûte intermédiaire et pourvue d'un escalier en vis. La datation du chœur a longtemps posé problème. Certains le dataient de l'épiscopat de Pierre de la Voyrie (1317-1333), suite à l'interprétation erronée des armoiries visibles dans la troisième travée. Après avoir envisagé la fin du XIVe siècle, René Crozet pensait pouvoir attribuer l'œuvre à l'épiscopat d'André de la Roche (1451-1462). Enfin, un texte découvert par l'abbé Delhommeau tendrait à repousser les travaux à la fin du XVe siècle ; il s'agit d'une bulle émise par Sixte IV en 1481, faisant allusion à la récente chute du clocher de la croisée et à la ruine partielle de l'édifice. Les deux dernières hypothèses - proposant une datation du chœur au cours de la seconde moitié du XVe siècle - sont actuellement les seules recevables. Du XVe siècle, datent également la sacristie - dont la construction était spécifiée dans le testament de Jean de Fleury, en 1441 - ainsi que les deux chapelles nord les plus à l'est. La consécration de cette église eut lieu le 3 octobre 1523, sans lien direct avec l'achèvement de travaux. L'œuvre de la Renaissance consiste en la construction des cinq chapelles au sud de la nef, sous l'épiscopat de Miles d'Illiers (1527-1552), également commanditaire de l'aile ouest du cloître ; l'une des chapelles porte la date 1548 sur une clef de voûte. Le chantier suivant est celui des réparations, après les lourds dégâts commis pendant les guerres de Religion : en 1562 où les images sont détruites, en 1568 où l'église est quasiment ruinée, enfin en 1622 où elle est à nouveau pillée et ruinée par les troupes de Soubise. Cependant, ces travaux de réfection sont difficiles à estimer et à observer sur place, en particulier après les grandes campagnes du XIXe siècle. Nous savons par les textes qu'en 1665, le clocher-porche s'effondra, entraînant la chute de la première travée de la nef. En 1670, un marché est bien passé pour couvrir un clocher d'ardoise et de plomb, mais il s'agit cette fois du clocher de la croisée. La reconstruction du massif occidental - avec une façade à ordres superposés et une flèche de style gothique - comme celle de la première travée de la nef est l'œuvre de l'architecte François Le Duc, dit Toscane, au cours du dernier quart du XVIIe siècle ; faute de marchés ou de documents anciens, cette attribution se base, d'une part sur le témoignage de La Fontenelle de Vaudoré (héritier des notes de l'abbé de Beauregard), d'autre part sur l'analyse stylistique, c'est-à-dire la présence de l'architecte en Vendée à ce moment et la comparaison avec ses œuvres connues, Saint-Maixent et Celles-sur-Belles en particulier.. Les archives nous apprennent que le principal commanditaire de cette campagne est Mgr de Barillon, évêque de 1671 à 1699 (dont les armes figurent sur la première travée de la nef), suivi de Mgr de Lescure, évêque de 1699 à 1723, qui achève rapidement l'entreprise de son prédécesseur ; ainsi, dans la légende du plan de Luçon en 1704, Claude Masse précise que ces travaux étaient terminés en 1702. L'autre réalisation de Mgr de Lescure - due, celle-ci, à sa seule initiative - est, de 1721 à 1724, la construction des trois chapelles nord les plus à l'ouest, dans un style que l'on peut qualifier de néo-gothique. Le dernier grand chantier de la cathédrale avant la Révolution est, autour de 1770 et à l'initiative de Mgr Jacquemet, le nouvel aménagement du chœur - après destruction du jubé - et celui des chapelles ; toutes les œuvres conservées et relevant de cette vaste campagne sont étudiées dans la base Palissy. A la Révolution, la cathédrale est tout d'abord affectée au culte constitutionnel, puis sert de caserne, d'écurie et d'arsenal. Lors du rétablissement de l'évêché en 1821, les besoins sont immenses. Le premier grand chantier est la reconstruction de la flèche - avec l'adjonction d'un tambour à la base - d'après le second projet d'Amable Macquet, dressé en 1827. Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur luçonnais Jean Ballereau, sous la direction de l'architecte départemental Charles Vétault ; une inscription à la base de la flèche rappelle que la première pierre en fut posée par la duchesse de Berry, en 1828. Notons que, lors de l'examen du projet, une discussion eut lieu sur le manque de concordance stylistique entre le portail classique et la flèche gothique, l'un et l'autre vivement critiqués ; on envisagea même de ne pas reconstruire la flèche - projet auquel s'opposèrent l'évêque et le préfet. Vers 1835, la chapelle paroissiale est agrandie par Jean Ballereau, sans autorisation préalable, en ouvrant un arc dans le mur séparant les deux chapelles voisines du croisillon nord. Peu après, de 1836 à 1838 environ, les huit piliers de la nef sont repris sous la direction de Charles Vétault. Bien d'autres projets seront fournis par la suite, mais c'est la nomination d'Emile Boeswillwald au poste d'architecte diocésain, en 1846, qui donne lieu à un projet complet de restauration du monument. Tout en l'approuvant, Mgr Baillès et le préfet jugèrent ce projet insuffisant et firent des demandes supplémentaires ; en particulier, comme Mgr Soyer l'avait déjà proposé en 1839, Mgr Baillès demanda une abside avec absidioles, au lieu du chevet plat. Les discussions autour de ce vaste projet furent ajournées début 1847, en raison d'un ouragan ayant entraîné la chute partielle de la flèche, endommagé les deux premières travées de la nef et la tribune d'orgues. Ces dégâts ont été réparés par Emile Boeswillwald, qui procède également à des travaux d'assainissement jugés urgents. Début 1857, Juste Lisch est nommé architecte diocésain, après l'intérim de l'inspecteur diocésain Louis Boirel, de 1853 à 1856. La même année, Lisch envisage la restauration des chapelles sud, reprenant un projet de Boeswillwald ; la réfection des chapelles fut effectuée durant l'épiscopat de Mgr Colet (1861-1874), comme le montrent ses armoiries dans la deuxième chapelle. Vers les mêmes années, plus précisément de 1864 à 1868, les cinq chapelles nord sont restaurées, toujours sous la direction de Juste Lisch. En 1861, celui-ci avait présenté un projet plus ambitieux que celui qui fut exécuté ; outre la réfection des chapelles (en ramenant les deux dernières au niveau des trois autres), il comprenait notamment la réfection de l'ensemble des toitures de l'église avec leur pente d'origine. Le projet de Lisch concernant les toitures est remis à l'ordre du jour en 1906 par l'architecte diocésain Georges Balleyguier, mais là également il est laissé sans suite. En revanche, entre 1905 et 1912, Balleyguier réalisera d'importants travaux. Tout d'abord, il reprend les piliers de la croisée en rétablissement la partie inférieure des colonnes engagées, remplacées par des culs-de-lampe au XVIIIe siècle ; ensuite, il refait le pavage du chœur et, à cette occasion, redécouvre une crypte ; enfin, il restaure la chapelle orientée nord et la tourelle d'escalier qui la flanque.

- inventaire topographique, Commune de Luçon

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Luçon (commune) - Luçon

-

Commune

Luçon

-

Adresse

place Leclerc

-

Cadastre

1816

L

419

;

1845

E

14

;

2005

AL

Non cadastré ;

Domaine public

-

Dénominationscathédrale

-

VocablesNotre-Dame de l'Assomption

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

-

Parties constituantes non étudiéescrypte

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle

- Principale : 13e siècle

- Principale : limite 13e siècle 14e siècle

- Principale : 15e siècle

- Principale : 2e quart 16e siècle

- Principale : 17e siècle

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Principale : 1er quart 18e siècle

- Principale : 3e quart 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

-

Dates

- 1548, porte la date

- 1670, daté par source

- 1828, daté par travaux historiques

- 1866, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Le Duc François, dit: Toscanearchitecte attribution par sourceLe Duc François, dit: ToscaneCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : entrepreneur attribution par source

-

Auteur :

Boeswillwald Emilearchitecte attribution par sourceBoeswillwald EmileCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

architecte diocésain. architecte.

- Auteur : architecte diocésain attribution par source

- Auteur : architecte diocésain attribution par source

- Auteur : architecte départemental attribution par source

- Auteur :

-

Auteur :

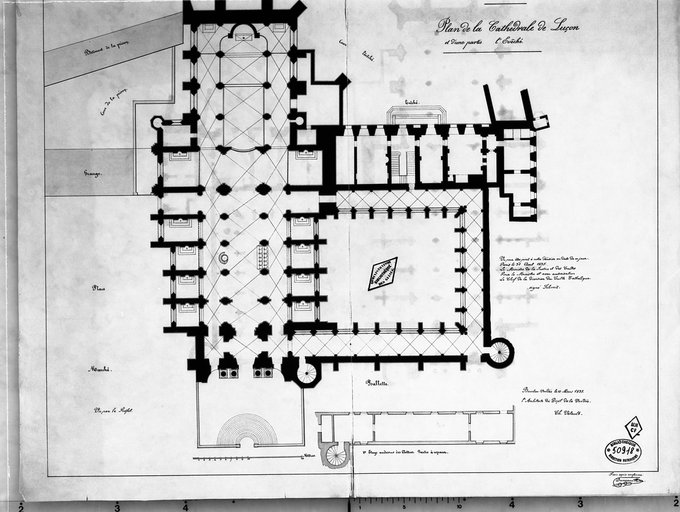

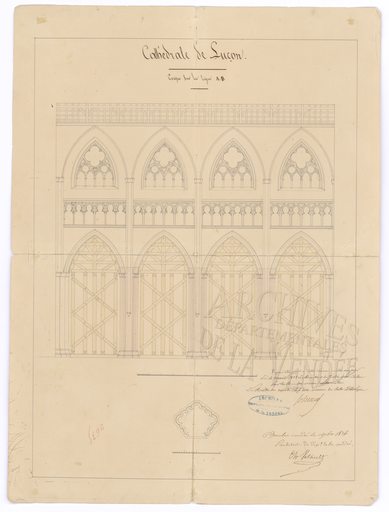

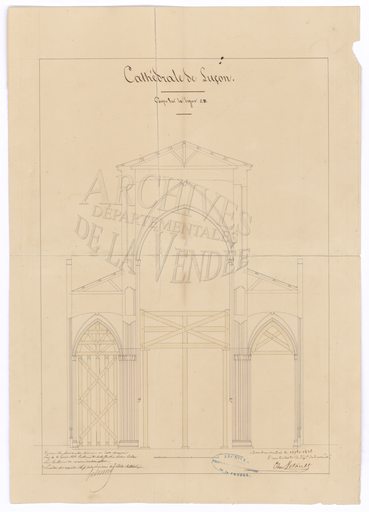

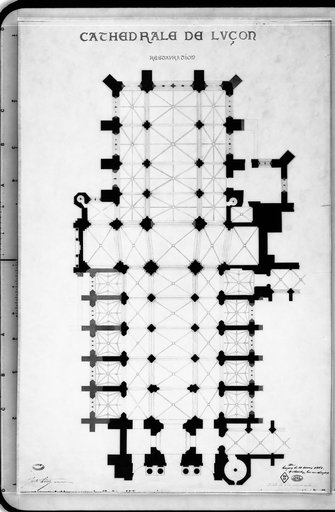

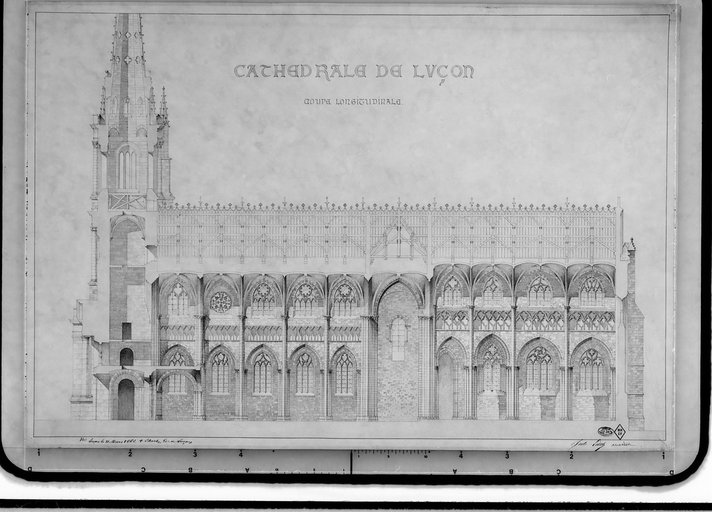

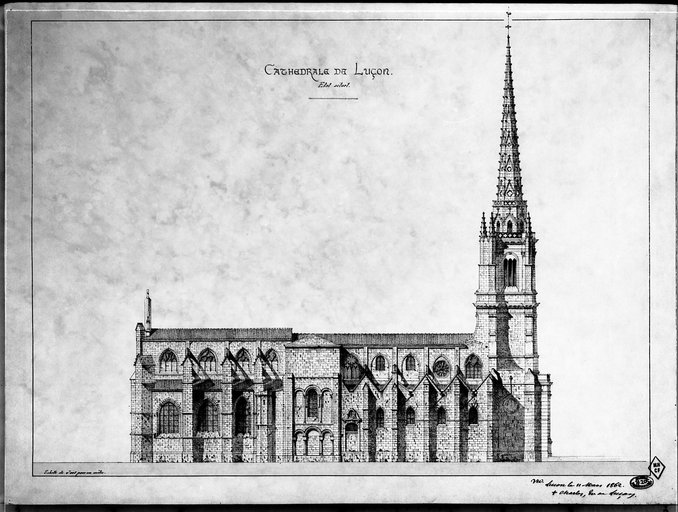

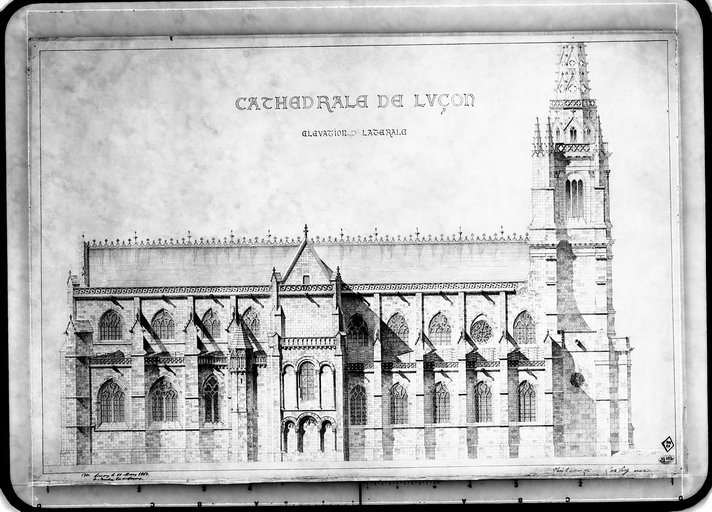

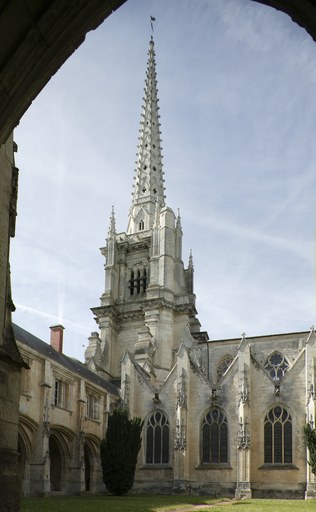

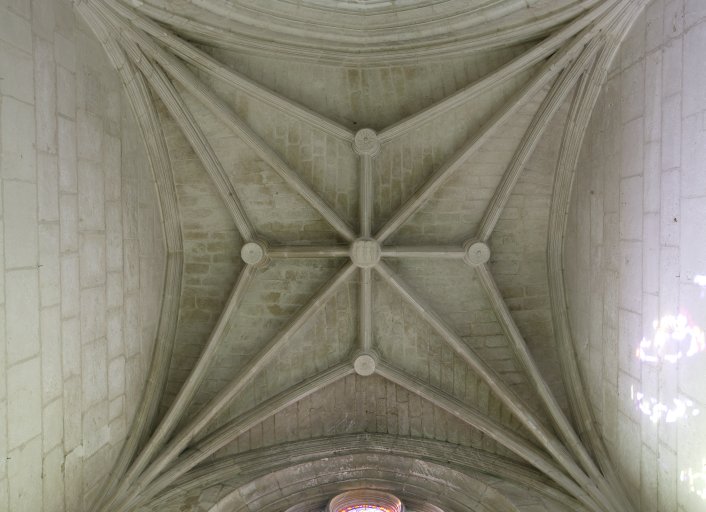

La cathédrale est en croix latine, avec un chevet plat. Les bas-côtés de la nef sont flanqués de chapelles. Les toitures sont en tuiles, sauf celles de l'escalier de la façade ouest et de la flèche, qui sont en pierre. Une crypte voûtée en berceau brisé se trouve sous le chœur, une autre (caveau des évêques) se trouve sous le bas-côté nord du chœur. Les parties hautes sont (ou étaient) desservies par des escaliers en vis hors-œuvre, en maçonnerie. La cathédrale est entièrement voûtée d'ogives ; seul, l'escalier de la façade ouest porte une coupole.

-

Murs

- calcaire

- pierre de taille

-

Toitstuile creuse, pierre en couverture

-

Plansplan en croix latine

-

Étages3 vaisseaux

-

Couvrements

- voûte d'ogives

- voûte en berceau brisé

- coupole

-

Élévations extérieuresélévation à travées, élévation ordonnancée sans travées

-

Couvertures

- flèche en maçonnerie

- extrados de voûte

- toit à longs pans

- appentis

-

Escaliers

- escalier hors-œuvre : escalier en vis en maçonnerie

-

État de conservationrestauré

-

Techniques

- maçonnerie

- sculpture

-

Représentations

- ordre dorique

- ordre ionique

- ordre corinthien

- fronton

- Christ

- scène chrétienne

- saint

- crosse

- ange

- ornement végétal

- ornement animal

- tête humaine

- armoiries

- lion de saint Marc

- boeuf de saint Luc

-

Précision représentations

La façade ouest est ornée d'ordres superposés : colonnes doriques (surmontées d'un fronton), ioniques et corinthiennes. Trois scènes sont sculptées sur le portail du croisillon nord : le Christ en majesté, entre le lion de saint Marc et le bœuf de saint Luc ; la Traditio legis ; deux saints, l'un avec un pallium, l'autre avec une crosse. La porte donnant sur la galerie ouest du cloitre est surmontée de deux anges, les voussures de celle donnant sur la galerie est sont ornées de feuillages. Des ornements végétaux, animaux et humains figurent sur les modillons des frises et des corniches, les clefs de voûte et les chapiteaux. Les armoiries de plusieurs évêques et celles du chapitre sont apposées à divers endroits.

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsclassé MH, 1906/08/09

-

Référence MH

Les illustrations sont organisées de la manière suivante : les documents graphiques et quelques photos anciennes, puis les photos du monument prises par le Service : aériennes, extérieures en partant de l'ouest et dans le sens des aiguilles d'une montre, vues d'ensemble de l'intérieur en partant de l'entrée, enfin vues de détail intérieures.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil général de la Vendée - Conservation départementale des Musées

- (c) Conseil général de la Vendée - Conservation départementale des Musées

- (c) Conseil général de la Vendée - Conservation départementale des Musées

- (c) Conseil général de la Vendée - Conservation départementale des Musées

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Conseil général de la Vendée

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives Nationales

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives Nationales

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Archives Nationales

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Conseil général de la Vendée

- (c) Conseil général de la Vendée

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Conseil général de la Vendée

- (c) Conseil général de la Vendée

- (c) Conseil général de la Vendée

- (c) Conseil général de la Vendée

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Ministère de la culture, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

- (c) Service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Vendée

- (c) Service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Vendée

- (c) Conseil général de la Vendée - Conservation départementale des Musées

- (c) Conseil général de la Vendée - Conservation départementale des Musées

- (c) Conseil général de la Vendée - Conservation départementale des Musées

- (c) Conseil général de la Vendée - Conservation départementale des Musées

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives départementales de la Vendée ; 1 G 1. Catalogue des évêques de Luçon de 1317 à 1699, manuscrit du chanoine Jean Brumauld de Beauregard, vicaire général de Mgr de Mercy, vers 1780. (Il existe un autre exemplaire de ce manuscrit aux Archives de l'évêché de Luçon. AAR 16).

-

Archives nationales, Paris : 1 AP 612

Mention de la couverture en ardoise de la cathédrale par Etienne Loypeau, évêque de 1388 à 1407.

-

Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers

Fonds Dom Fonteneau : - Vol. XIV, fol. 48 et 333 (bombardement du clocher par Georges de la Trémoille sous l'épiscopat d'Elie Martineau, entre 1418 et 1424) ; fol. 481 (ravages par les Huguenots en 1562) ; fol. 607, 645, 693, 701 (ravages par les Huguenots en 1568). - Vol. XLIII, fol. 968 (le 8 avril 1670, marché pour couvrir de plomb et ardoise le clocher qui doit être posé sur la cathédrale ; il s'agit du clocher de la croisée du transept). - Vol. LXIV, fol. 452 (testament de l'évêque Jean Fleury, le 18 août 1441, qui lègue ses biens à ses successeurs et au chapitre, à condition de lui éléver un tombeau, de construire une sacristie et une librairie) ; fol. 460 (don de 2000 livres par les héritiers de Mgr de Sacierges, en 1514, pour réparer l'église et le cloître) ; fol. 606 (consécration de la cathédrale, le 3 octobre 1523) ; fol. 656 (sentence du parlement, en 1604, ordonnant les réparations) ; fol. 667 et 690 (ravages par les troupes huguenotes de Soubise, en 1622).

-

Archives Vaticanes, Rome : registri vaticani 651, fol. 67-68

Bulle de Sixte IV, le 10 mai 1481, accordant des indulgences à ceux qui contribueront à l'achèvement des travaux entrepris à la cathédrale. Le texte précise que trois ans auparavant - en raison des guerres, de la vétusté de la construction et de l'effondrement du clocher - l'église a été en partie ruinée.

-

Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon : 2 G 15

Transaction entre Richelieu et le chapitre, le 4 juin 1609, concernant l'administration des biens (copie faite en 1780). Les revenus de la fabrique financeront les réparations et, ensuite, le chapitre participera pour les 2/3, l'évêque pour 1/3 ; il est précisé que la plupart des voûtes de la cathédrale sont tombées et toutes les vitres cassées.

-

Archives nationales ; L 735, n° 4). Procès-verbal daté du 13 avril 1622 par Pierre Thomas, lieutenant criminel à Fontenay-le-Comte, constatant les dégâts infligés à la cathédrale par les troupes huguenotes de Soubise, en mars et début avril. Le texte est d'une grande précision.

-

Bibliothèque nationale de France, Paris : Département des manuscrits, Mélanges Colbert 127bis, fol. 725-729

Texte relatif à la chute du clocher, le 3 février 1665 [il s'agit du clocher de la façade ouest]. En 1664, Mgr de Colbert avait envoyé à son frère, le ministre, un rapport sur la ruine prochaine du clocher ; à la demande de l'évêque, une expertise a été faite en janvier 1665 par un architecte augustin, frère Médard, qui conseilla de le détruire vu son état préoccupant. Une première expertise avait été faite auparavant [à la demande du chapitre] et une seconde le fut fin 1664, à la demande de l'intendant. Le clocher s'écroula peu de temps après, le 3 février 1665, en s'affaissant sur lui-même.

-

Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon : 1 G 4

Testament de Mgr de Barillon, le 20 décembre 1697, léguant 4000 livres pour l'achèvement du clocher de la cathédrale (copie faite le 2 juin 1699).

-

Archives de l'évêché, Luçon

Archives de l'évêché de Luçon. Registre n° 2 des délibérations du chapitre (1722-1726) : Nombreuses mentions, de 1722 à 1724, concernant la construction de trois chapelles au nord de la nef, pour Mgr de Lescure. En janvier 1722, les travaux sont en cours ; les chapelles sont bénies le 13 août 1724 ; l'entrepreneur est Morancy ; la main-d'oeuvre a coûté 6130 livres.

-

Médiathèque, Niort : Fonds La Fontenelle de Vaudoré, manuscrit P 16 F

Vie de Mgr de Lescure par le chanoine Pierre Durand (entre 1723 et 1749). - Fol. 14-15 : Mention de travaux à la cathédrale par Mgr de Lescure (évêque de Luçon de 1699 à 1723) : Il a achevé la reconstruction de la tour du clocher ; les figures placées au-dessus sont l'effet de ses largesses. - Fol. 34 : En 1721, il donne 4000 livres pour la construction de 3 chapelles nord à la cathédrale et en pose la première pierre.

-

Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon : E dépôt 128. 5 N 1

Le 5 juillet 1797, bail au rabais des réparations à faire à la flèche, adjugé à Etienne Junin, couvreur à Niort, pour la somme de 3950 francs.

-

Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon : E dépôt 128. 2 M 1

Le 14 août 1803, bail au rabais des réparations à faire à la cathédrale, adjugé à Jean Godet (couverture en tuiles plates, ardoises et dalles en plomb des chapelles nord) et à Junin jeune (réparation des tuiles de la nef, du chœur et des bas-côtés du chœur ; réfection des couvertures de la sacristie, des chapelles de la Vierge et de Saint-Symphorien ; charpente des côtés du clocher, des chapelles sud et de la sacristie).

-

Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon : 41 V 1

Travaux à la cathédrale 1821-1836 :

- Devis pour la réparation de la flèche par l'ingénieur Salomon, le 1er mai 1821. - Travaux exécutés par l'entrepreneur luçonnais Jean Ballereau à la flèche et au massif occidental, de 1830 à 1833. Il est fait mention des architecte Vétault, Béraud et Lhommédé, ainsi que du sculpteur Delande pour les chapiteaux de la façade. - Notice sur la cathédrale en 1839, non signée [rédigée par l'abbé Aillery].

-

Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon : 41 V 2

Travaux à la cathédrale 1825-1850. - Devis pour la consolidation de la flèche par Macquet, le 7 juillet 1825. - Travaux exécutés par l'entrepreneur luçonnais Jean Ballereau de 1830 à 1834 : reconstruction de la flèche, restauration des couvertures et du portail, réparation de l'escalier, - Agrandissement de la chapelle paroissiale faite sans autorisation par l'entrepreneur Jean Ballereau, en 1835. - En 1845, couverture du beffroi par le charpentier luçonnais Jacques David, d'après le projet de l'architecte départemental Malet. - Reconstruction de la flèche, détruite le 26 janvier 1847 : Rapport d'Emile Boeswillwald, le 20 avril 1847 ; mémoire des travaux exécutés par l'entrepreneur luçonnais Gauffriau en 1848, signé Boeswillwald le 20 août 1849. - Décompte des travaux d'assainissement faits par l'entrepreneur yonnais Julien Ballereau, en 1848-1850. - Historique de la cathédrale, adressé au ministre des Cultes par l'architecte diocésain Emile Boeswillwald, le 18 janvier 1847, et programme des travaux envisagés. Un passage intéressant concerne la façade du bras nord du transept, en particulier les chapiteaux du niveau inférieur, remplacés ultérieurement par des dés simplement épannelés ; ils étaient ornés, tantôt de feuillages entrelacés, tantôt de lions affrontés ou adossés.

-

Archives départementales de la Vendée, La Roche-sur-Yon : 41 V 3

En 1865, soumission de l'entrepreneur luçonnais Hibert pour les travaux de consolidation et de restauration des cinq chapelles nord.

-

Rapport de l'inspecteur Grillon au Conseil des Bâtiments civils, le 12 août 1822, sur les travaux projetés à la cathédrale (toitures, façade, flèche, sol extérieur, dallage intérieur, chapelles etc.). Le dossier est jugé insuffisant, mais la réparation des toitures et de la flèche doit être entreprise, vu son urgence. (Archives nationales ; F 21, 2512).

-

Archives nationales, Paris : F 19, 7725

- Rapport Mazois, le 29 mars 1825, sur le projet de réparation du clocher. Le projet est jugé médiocre, mais la restauration de la flèche est urgente ; on envisage de confier les travaux à Macquet. - Rapport Biet, le 6 février 1827, sur les travaux de Macquet au clocher. Discussion sur le peu de concordance de style entre le portail classique et la flèche gothique ; le rapporteur propose de ne pas conserver la flèche, par ailleurs inutile et coûteuse. - Rapport Rohault, le 5 mai 1827, reprenant le rapport Biet. Il juge la flèche gothique comme étant de mauvais goût ; toutefois, l'évêque et le préfet voulant la conserver, elle pourrait l'être dans le but de leur être agréable. - Rapport Gourlier, le 31 janvier 1837, sur les divergences de projet concernant les travaux aux huit piliers de la nef, entre l'architecte Vétault (reconstruction) et l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées (simple réparation). Le rapporteur privilégie la solution de Vétault et le Conseil des Bâtiments civils acquiesce. - Rapport Senez, le 19 août 1841, sur la restauration de quatre chapelles (celles des croisillons et du chevet). Les plans dressés par Vétault en février 1837 et repris par son sucesseur Malet sont insuffisants ; le Conseil souhaite un nouveau projet. - Programme arrêté par Mgr Baillès et le préfet, le 10 décembre 1846, d'une part pour l'établissement de la chapelle paroissiale dans le croisillon nord, d'autre part pour le réaménagement du chœur (maître-autel, stalles etc.). Surtout, au lieu du chevet plat actuel, ils demandent la construction d'une abside, avec trois ou cinq chapelles rayonnantes. - Historique de la cathédrale, adressé au ministre des Cultes par l'architecte diocésain Emile Boeswillwald, le 18 janvier 1847. - Rapport Debret, le 16 septembre 1847, sur l'ouragan survenu dans la nuit du 26 au 27 janvier, ayant partiellement renversé la flèche et, notamment, endommagé deux voûtes de la nef, l'orgue et le pavement. Le projet d'Emile Boeswillwald sur la reconstruction de la flèche et des deux voûtes est accepté.

-

Rapport Gourlier, le 5 novembre 1836, sur les travaux entrepris à la chapelle paroissiale par Jean Ballereau (réunion de deux espaces en remplaçant le mur de séparation par une arcade) ; ils ne posent pas de problème de solidité. (Archives nationales ; F 21, 2532).

-

Archives nationales, Paris : F 19, 7222

- Rapport Grillon sur sa tournée d'inspection générale à Luçon, en 1841. Pour la cathédrale, il est question de la restauration des quatre chapelles du chevet et des croisillons ; il rejette l'idée de Vétault (destitué depuis) de remplacer les autels et pense qu'il faut les conserver, ainsi que le baldaquin du maître-autel et les autels des autres chapelles. Il est également question de la charpente du beffroi, des portes des trois portails et de la sacristie, de l'assainissement de l'édifice par un fossé. - Rapport Labrouste sur sa tournée d'inspection générale à Luçon en 1866. A la cathédrale, la tour est consolidée ; on devrait ouvrir les fenêtres de la nef avant de faire les couvertures des bas-côtés ; le dallage intérieur est en partie refait ; la couverture et la charpente de la nef se feront ensuite.

-

Archives nationales ; F 19, 1822. Rapport de Léonce Reynaud sur sa tournée d'inspection générale à Luçon, le 31 décembre 1853. Après un bref historique du monument, il évoque les travaux de restauration et d'assainissement réalisés par Boeswillwald en 1848-1850 (dégagement de la façade nord, réparation des dégâts causés en 1847 à la flèche, aux premières travées de la nef et au buffet d'orgue), puis les travaux restant à faire (reprise des piliers de la nef et du transept, reprise des voûtes des bas-côtés, rétablissement des meneaux en pierre des baies du chœur et de la nef, réfection de la totalité du dallage).

-

Archives nationales ; F 19, 7726 :

- Devis pour la restauration des quatre chapelles sud (sans doute par Juste Lisch), le 12 octobre 1857, d'après le projet de l'architecte diocésain Emile Boeswillwald. - Rapport de l'architecte diocésain Juste Lisch, en octobre 1863, sur les dépenses à faire en 1864. La cathédrale a besoin d'être consolidée ; elle est dans un état de délabrement difficile à dépeindre et offre un aspect des plus misérables. Le plus urgent est la restauration des chapelles nord, en particulier de la chapelle paroissiale, vu sa fréquentation. - Rapport de Juste Lisch, le 15 octobre 1866 : suite à la restauration du bas-côté nord, deux fenêtres hautes de la nef ont dû être restaurées. - Rapport de Juste Lisch, le 15 octobre 1867. La restauration des chapelles nord est en voie d'achèvement.

-

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : dossier 81/85/12

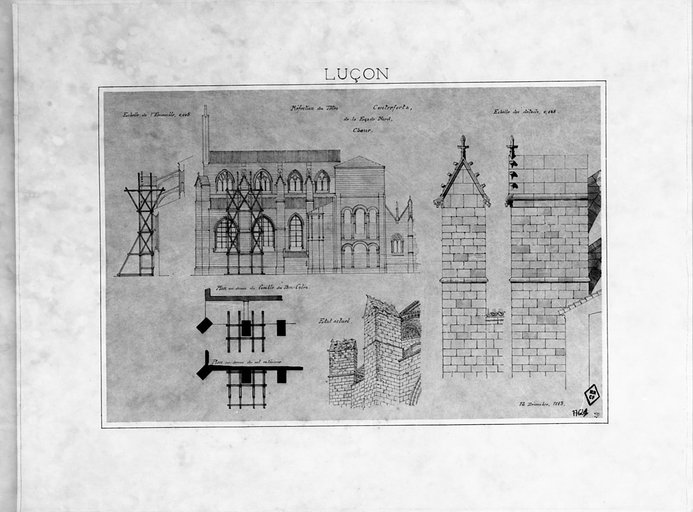

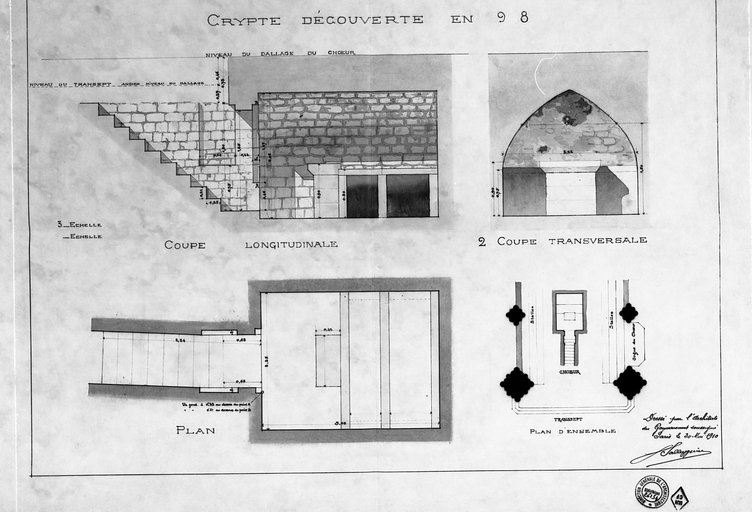

Travaux par l'architecte diocésain Georges Balleyguier de 1905 à 1912. - En 1906, projet (non réalisé) de restitution des toitures d'origine, détruites lors d'incendies et remplacées par des toits à faibles pentes, tout en conservant les murs pignons. - Reprise des piliers de la croisée et rétablissement de la partie inférieure des six colonnes supportant le doubleau à l'entrée du chœur, remplacées par des culs-de-lampe au XVIIIe siècle. - Découverte d'une crypte sous le chœur, en 1908, lors de travaux au pavage du chœur. - Réfection de la chapelle orientée du bras nord du transept, en 1912, notamment de la tourelle d'escalier.

-

Archives de l'évêché, Luçon : 6 L 4

Dossier sur la crypte découverte en 1908 : - Lettre de Balleyguier au Sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, le 4 décembre 1908. - Rapport de Balleyguier le 10 juin 1910, comportant l'inventaire des éléments trouvés dans la crypte.

Bibliographie

-

BALLEREAU, Léon. Archéologie vendéenne. Découverte d'une crypte dans la cathédrale de Luçon. Revue du Bas-Poitou, 1908, t. 21

p. 480-481 -

BALLEREAU, Léon. Luçon anecdotique. Luçon : Les Amis du Vieux-Luçon, 1972 (texte dactylographié ; reprise annotée de celui de 1926-1930).

p. 4-8 -

BLOMME, Yves. Poitou gothique. Paris : Picard, 1993.

p. 183-191 -

BLOMME, Yves. La cathédrale Notre-Dame de Luçon. In Congrès archéologique de France. 151e session. 1993. Vendée. Paris : Société française d'archéologie, 1996.

p. 69-80 -

BLOMME, Yves, DELHOMMEAU, Louis, LEVESQUE, Richard. La cathédrale Notre-Dame de Luçon. 303. Arts, Recherches et Créations, 2001.

p. 226-247 -

CROZET, René. La cathédrale de Luçon. In Congrès archéologique de France. 104e session. 1956. La Rochelle. Orléans : Chez le trésorier adjoint M. Pillault, 1956.

p. 41-55 -

CROZET, René. A propos de la date du chœur de la cathédrale de Luçon. Revue du Bas-Poitou, 1963, t. 74

p. 137-138 -

CROZET, René, DELHOMMEAU, Louis. La cathédrale de Luçon. Luçon : Imprimerie Cadix, [s. d.]

-

DELHOMMEAU, Louis. Cathédrale de Luçon. Le mobilier du chœur de 1770 à 1995. 303. Arts, Recherches et Créations, 1995.

p. 56-65 -

DELHOMMEAU, Louis. La cathédrale de Luçon. La Roche-sur-Yon : Editions Siloë, 2004

-

DESAIVRE, Léo. La chute du clocher de Luçon. Revue du Bas-Poitou, 1914, t. 27

p. 341-342 -

DILLANGE, Michel. Vendée romane. Bas-Poitou roman. La-Pierre-qui-Vire : Zodiaque, 1976.

-

DILLANGE, Michel. Eglises et abbayes romanes en Vendée. Marseille : Editions Jeanne Laffitte, 1983.

p. 106-109 -

DU TRESSAY, abbé. Histoire des moines et des évêques de Luçon. Paris : Lecoffre fils, 1869.

-

GRIMOUARD-CAUDE, Elisabeth. Un architecte méconnu du XVIIe siècle : François Le Duc dit Toscane, architecte-entrepreneur en Poitou. Bulletin archéologique du C.T.H.S., 1987-1988, nouvelle série 23-24

p. 249-276 -

HALGAND, Marie-Paule. Architecture et politique. La construction des bâtiments civils en Vendée au XIXe siècle. Thèse de doctorat d'Histoire de l'Architecture : Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris : 2000

-

INGOLD, Auguste-Marie-Pierre. A travers les clochers du Bas-Poitou. Les cloches de Luçon. Revue du Bas-Poitou, 1889.

p. 143-152 -

INGOLD, Auguste-Marie-Pierre. Luçon et Saint-Michel-en-l'Herm. In Paysages et monuments du Poitou. Tome XI. Paris : Imprimerie typographique de la Société des imprimeries réunies, 1892

p. 17-22 -

LA FONTENELLE DE VAUDORE, Armand Désiré de. Histoire du monastère et des évêques de Luçon. Fontenay-le-Comte : Gaudin fils ainé, 1847.

-

Notice sur la cathédrale de Luçon [rédigée par l'abbé Aillery en 1839]. Société d'Emulation de la Vendée, 1890.

p. 1-8 -

PERRAULT, Claude. Voyage à Bordeaux. Paris : Ramsay, 2010

p. 77 -

PRIM, Jean. Un dessin inédit de la cathédrale de Luçon. Revue du Bas-Poitou, 1961, t. 72

p. 48-51 -

ROUSSEAU, Julien. Les vieilles églises de Vendée. Les Sables-d'Olonne : Le Cercle d'Or, 1974

-

VILLENEUVE, abbé J. La cathédrale Notre-Dame de Luçon. Luçon : Imprimerie Pacteau, [s. d.]

Documents figurés

-

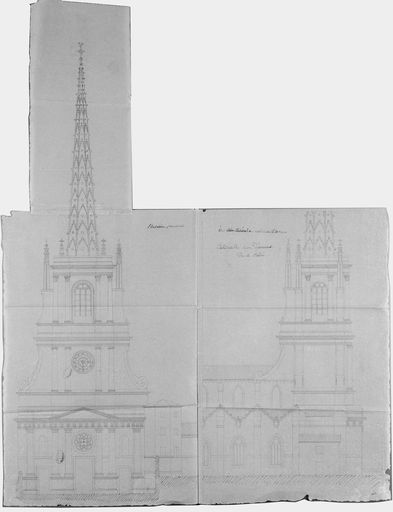

Dessin : Premier projet de rétablissement de la flèche par Amable Macquet, architecte, en septembre 1825. (Archives nationales ; F21, 1907 ; jaquette 3745).

-

Plan d'ensemble de la cathédrale et de l'évêché. Montage de plusieurs documents, extrait de l'article d'Yves Blomme sur la cathédrale dans le Congrès archéologique de France, 1993.

p. 71 -

Gravure de Moreau, en 1767, d'après l'un de ses dessins. (Historial de la Vendée ; ECV 2001.7.490).

-

La cathédrale vue de l'ouest avec, à droite, la psalette. Dessin aquarellé de Tavernier de Jonquières, 4e quart du XVIIIe siècle. (Musée de Fontenay-le-Comte ; FLC 957.1.1).

-

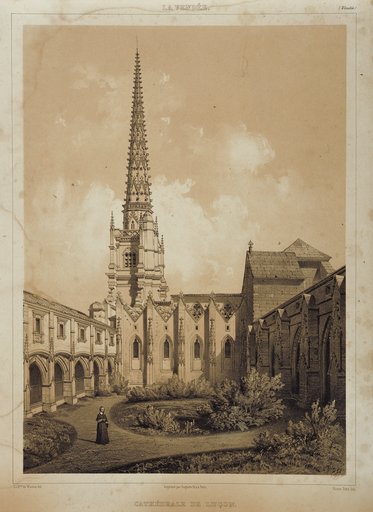

Musée de Fontenay-le-Comte ; FLC 932.7.1. La cathédrale vue du sud du cloître. Nantes, gravure d'après un dessin d'Olivier Wismes, vers 1845. Dans : "La Vendée" / Prosper Sebire, vers 1845.

-

La cathédrale vue du sud-ouest, avec les armes de la ville de Luçon, Gustave Marquerie, 1877. (Historial de la Vendée ; ECV 998.1.1).

-

La cathédrale vue du sud-ouest avec les armes de la ville de Luçon. Peinture à l'huile ; Copie ancienne du tableau de Gustave Marquerie, en 1877. (Collection particulière).

-

Plan et coupe de la flèche. Dessin aquarellé, par Salomon, ingénieur, le 10 mars 1821. (Archives départementales de la Vendée ; (Fi) 41 V 1-1).

-

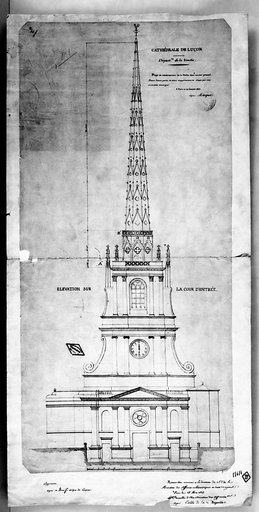

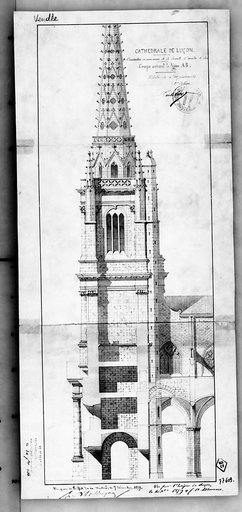

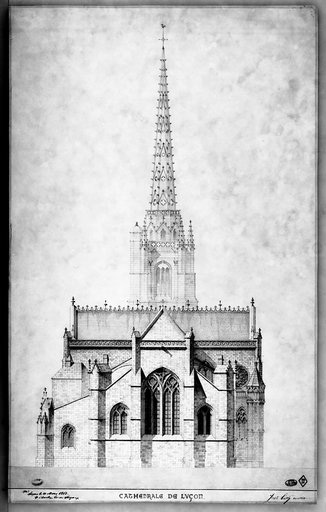

Dessin à l'encre, échelle 1:100e, par Amable Macquet, architecte, 27 janvier 1827. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:1005, doc.77674).

-

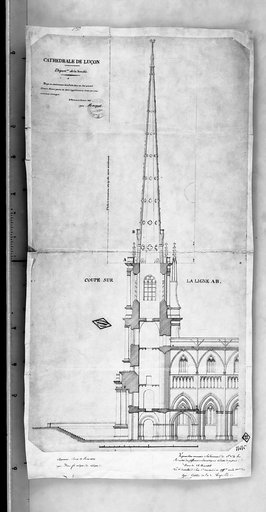

Dessin à l'encre, échelle 1:100e, par Amable Macquet, architecte, le 27 janvier 1827. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:1005, doc.77675).

-

Projet pour l'amortissement de la flèche. Dessin aquarellé, par Amable Macquet, architecte, le 10 octobre 1828. (Archives départementales de la Vendée ; (Fi) 41 V 3-1).

-

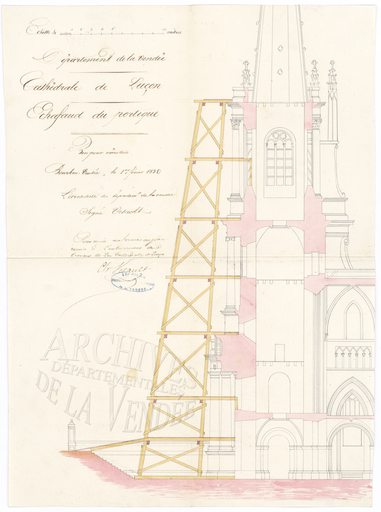

Coupe du massif occidental avec échafaudage. Dessin aquarellé, par Charles Vétault, architecte départemental, le 1er février 1830. (Archives départementales de la Vendée ; 41 VV 1-2).

-

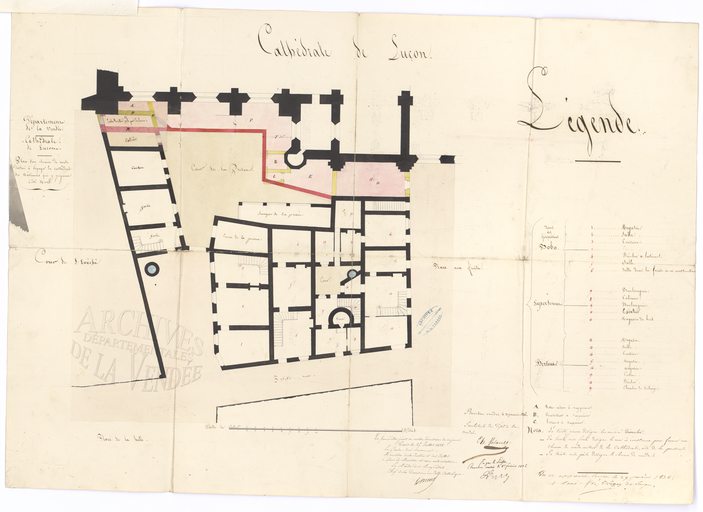

Plan de la cathédrale, du cloître et d'une partie de l'évêché. Dessin à l'encre, par Charles Vétault, architecte départemental, le 10 mars 1835. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:2005, doc.50918).

-

Restauration des piliers de la nef. Plan de la cathédrale indiquant les coupes AB et CD. Dessin aquarellé, par Charles Vétault, architecte départemental, le 14 septembre 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 40 VV 5:1-3).

-

Restauration des piliers de la nef. Coupe sur la ligne AB du plan. Dessin aquarellé, par Charles Vétault, architecte départemental, le 14 septembre 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 40 VV 5:1-4).

-

Restauration des piliers de la nef. Coupe sur la ligne CD du plan. Dessin aquarellé, par Charles Vétault, architecte départemental, le 14 septembre 1836. (Archives départementales de la Vendée ; 40 VV 5:1-5).

-

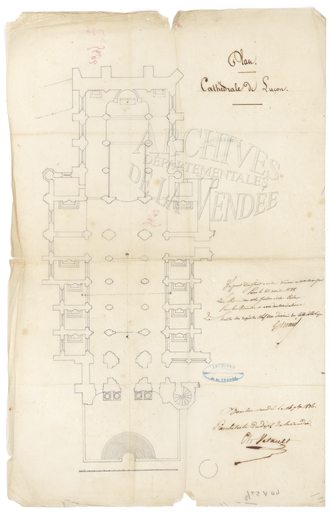

Plan aquarellé par Charles Vétault, architecte départemental, le 20 janvier 1836. (Archives départementales de la Vendée ; (Fi) 40 V 5:2-1).

-

Dessin aquarellé, par Emile Boeswillwald, architecte, le 10 juillet 1849. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:2005, doc.77637).

-

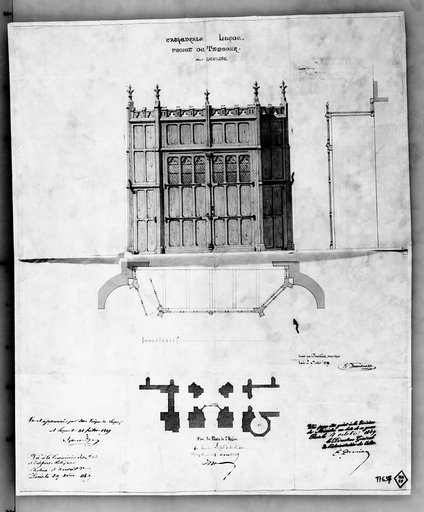

Dessin à l'encre, par Louis Boirel, le 22 août 1856. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:1005, doc.50118).

-

Construction en sous-œuvre de la tourelle d'escalier du clocher : coupe du massif occidental. Dessin à l'encre, par Juste Lisch, architecte, 1er octobre 1859. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:2005, doc.77609).

-

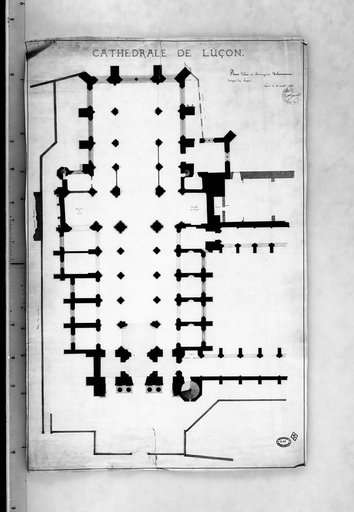

Projet de restauration. Dessin à l'encre, par Juste Lisch (architecte diocésain), 1er mars 1861. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:1005, doc.27201).

-

Projet de restauration : coupe longitudinale. Dessin à l'encre, échelle 1:100e, par Juste Lisch, architecte diocésain, 1er mars 1861. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:1005, doc.27203).

-

Projet de restauration : coupe transversale du chœur et de la nef. Dessin à l'encre, par Juste Lisch, architecte diocésain, 1861. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:1005, doc.27207).

-

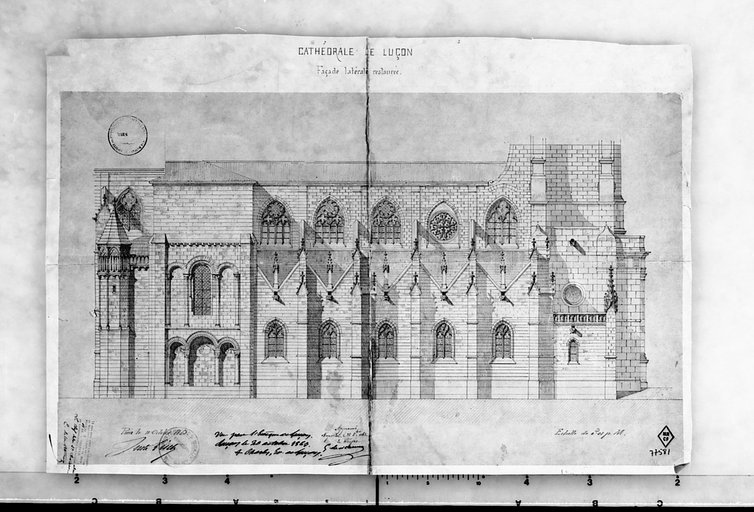

Etat avant restauration de la façade nord. Dessin à l'encre, élévation au 1:200e, par Juste Lisch, architecte diocésain, 1861. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:2005, doc.27205 (5)).

-

Projet de restauration : façade nord. Dessin à l'encre, échelle 1:100e, par Juste Lisch, architecte diocésain, 1er mars 1861. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:1005, doc.27202).

-

Projet de restauration : élévation du chevet (avec la sacristie à gauche); Dessin à l'encre, échelle 1:100e, par Juste Lisch, architecte diocésain, 1er mars 1861. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:1005, doc.27204).

-

La façade nord projetée. Dessin à l'encre, élévation au 1:100e, par Juste Lisch, architecte diocésain, 11 octobre1863. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:2005, doc.77581).

-

Réfection de deux contreforts de la façade nord du chœur. Dessin à l'encre, 12 décembre 1883. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:2005, doc.77621).

-

Crypte découverte en 1908. Plan et coupes au 1:20e. Dessin à l'encre, par Georges Balleyguier, architecte diocésain, 30 mai 1910. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:2005, doc.26134).

-

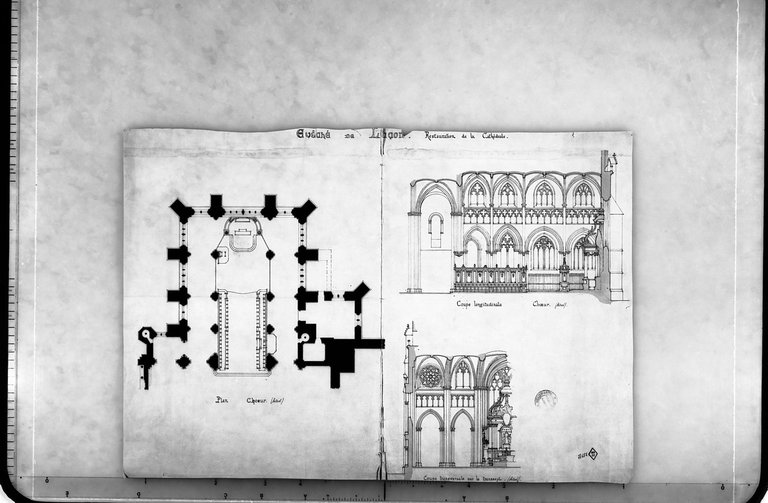

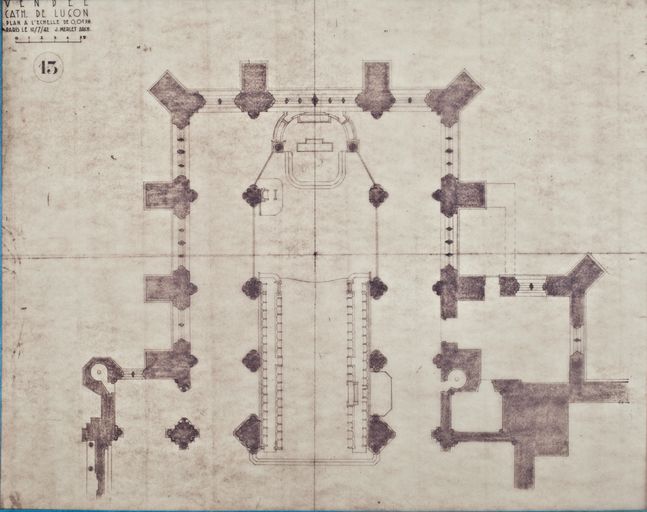

Restauration du chœur : plan et coupes de l'état actuel . Dessin à l'encre, non signés [J. Merlet], architecte, [1942]. (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ; 82:85:1005, doc.77677).

-

Plan du chœur et de la sacristie (état actuel). Plan au 1:100e, par J. Merlet, architecte, 17 juillet 1942. (Service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Vendée).

-

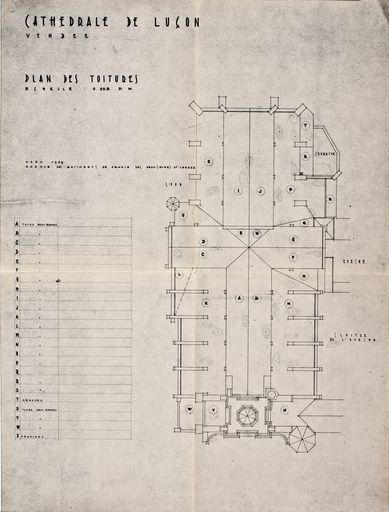

Plan des toitures, par Georges Duval, architecte en chef, septembre 1969. (Service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Vendée).

-

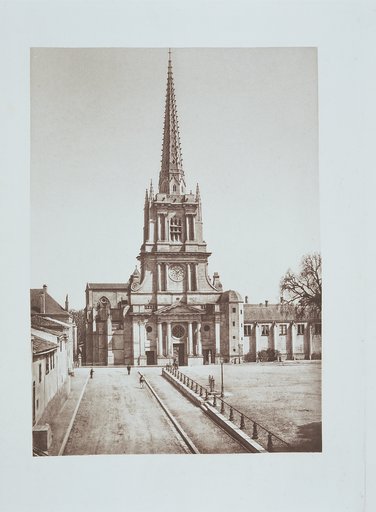

La façade ouest. Photographie, Jules Robuchon, début du XXe siècle. (Historial de la Vendée ; ECV 2001.7.191).

-

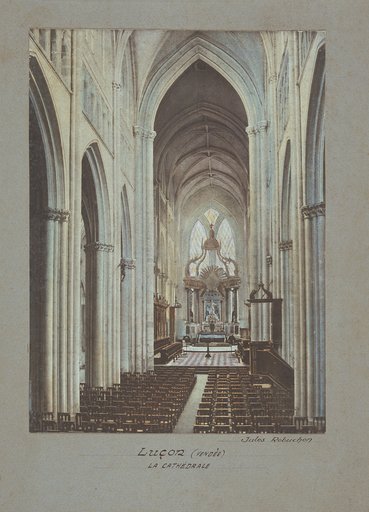

Vue de la nef prise en direction du chœur. Photographie coloriée, par Jules Robuchon, vers 1890. (Historial de la Vendée ; ECV 2001.7.91).

-

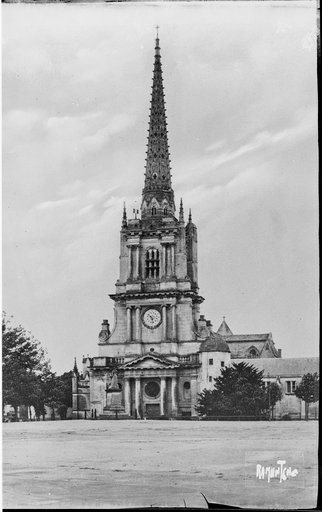

La façade ouest. Carte postale Ramuntcho, Raymond Bergevin, photographe, 2e quart du XXe siècle. (Historial de la Vendée ; Ph. Berg. 00558).

-

Historial de la Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne : Ph. Berg. 00579

Vue prise de la nef en direction de l'entrée. Carte postale Ramuntcho, par Raymond Bergevin, photographe, 2e quart du XXe siècle.

Photographe au Service de l'Inventaire général.