Photographe, Service Patrimoine, Région Pays de la Loire.

- inventaire topographique, Bourgs et petites cités du Perche sarthois

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesPays du Perche sarthois

-

Adresse

- Commune : Bessé-sur-Braye

Bessé, en pays du Maine sur les confins du Vendômois, figure pour la première fois dans le cartulaire de l'abbaye tourangelle de Marmoutier en 1095, qui mentionne un certain Payen de Bessé (Pagano de Bessiaco). Le nom de la paroisse fait vraisemblablement référence à un lieu bas, dans une vallée. Bessé s'implante effectivement au creux de la vallée de la Braye, sur un chemin médiéval reliant la Touraine et la Normandie et sur un point de franchissement de la Braye. Aucun indice consistant ne permet de remonter au-delà dans le temps, si ce n'est la découverte peu documentée de sarcophages en calcaire dans la commune en 1842.

Les traces du bourg de la fin du Moyen Age

Peu d'éléments nous sont parvenus de l'époque médiévale. Quelques toitures pentues, un pignon découvert (5, rue d'Estournelle Constant), une porte chanfreinée à accolade (10, place de la Tour), et peut-être une façade en pignon très remaniée (7, rue Émile Zola) témoignent de maisons de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle, postérieures aux destructions de la guerre de Cent ans. Une imposante cheminée en remploi doit aussi être signalée dans une maison de la rue Auguste Hubert, mais sa provenance exacte est inconnue. Mieux préservé bien que transformé aux XVIIIe et XIXe siècles, le presbytère date également de cette période avec sa toiture caractéristique, un pignon couvert et les traces de grandes cheminées disparues. En revanche, l'ancienne église, à l'exception du clocher, a été démolie en 1895 et les rares clichés et notes d'érudit la concernant n'en permettent qu'une connaissance partielle. Sans doute sur une souche romane dont on peut encore supposer la présence à la base du clocher, elle fut reconstruite au début du XVIe siècle et notamment dotée d'un beau portail Renaissance qui devait inspirer celui de Saint-Calais. L'édifice occupait l'actuelle place de la Tour.

A l'appui de ces quelques éléments, on peut imaginer, à la fin du Moyen Age, un petit bourg groupé autour de son église et de l'îlot central, aux maisons resserrées sur des ruelles très étroites. Au XVIe siècle déjà, il est attesté qu'un grand cimetière existait en périphérie (actuellement place de l'Hôtel de ville), l'espace autour de l'église étant très limité pour les inhumations. La seigneurie de paroisse relevait du fief de la Cour de Bessé, un manoir disparu que la carte de Cassini localise en contre-haut de la vallée du Bonneuil, entre le bourg et Courtanvaux. On ne sait presque rien de ce fief, si ce n'est qu'il relevait, dans la pyramide féodale, de la Cour-du-Bois à Conflans-sur-Anille, de la châtellenie de Saint-Calais et du comté de Vendôme. Les archives nous apprennent que la mouvance de cette seigneurie s'étendait sur les deux tiers environ du bourg et sur la majeure partie du territoire de la paroisse. Un moulin banal, dit moulin de Bessé ou de la Ville, dont la localisation exacte demeure incertaine, est mentionné au début du XVIe siècle.

L'essor du bourg aux XVIIe et XVIIIe siècles

La période moderne constitue un tournant dans l'histoire du bourg de Bessé-sur-Braye. Sous l'impulsion de Gilles de Souvré, proche du roi Henri IV, la modeste seigneurie voisine de Courtanvaux, apparue de façon obscure dans les textes au XIVe siècle, se voit considérablement agrandie par l'acquisition de nouveaux domaines et érigée en marquisat en 1609, incluant les châtellenies de Bonneveau, Vancé et Trôo. La famille de Souvré annexe le fief de la Cour de Bessé dont elle fait peut-être démolir le manoir, et assoit progressivement son autorité sur le bourg par l'obtention du patronage de l'église et l'établissement de foires et marchés en 1594-1606. Une petite halle, transformée en maison après la Révolution, est construite à l'angle des rues d'Esournelle Constant et du Docteur Ferrien. Le grand pont sur la Braye, baptisé pont Saint-Gilles est reconstruit en 1596 grâce à l'intercession de Gilles de Souvré auprès du roi. En 1662, Anne de Souvré épouse François-Michel Le Tellier de Louvois, ministre de la guerre de Louis XIV. Le rayonnement de Courtanvaux, ainsi attaché à l'un des principaux hommes d'État de son temps, est alors sans égal dans son histoire. De nouveaux domaines sont acquis pour agrandir le marquisat : parmi eux, l'importante seigneurie de la Cour-du-Bois est mise en vente par les créanciers de la famille Sevin et réunie à Courtanvaux pour 31 000 livres en 1676. Les époux de Louvois font œuvre de bienfaiteurs par la fondation d'une maison de charité dans le bourg de Bessé en 1679. En 1659, un couvent de Camaldules est fondé près du bourg de Bessé, à la Gavolerie, par Gilles Renard, jardinier de Louis XIII. Un collège est également attesté au bourg à cette époque.

Mais c'est un autre personnage qui va marquer durablement l'histoire de Bessé-sur-Braye. Élie Savatier (1717-1785), fils d'Antoine Savatier, teinturier et marchand, fonde en 1736 sa propre teinturerie sur les bords du Bonneuil puis développe une manufacture de cotonnades également appelées siamoises, qui supplantent alors les anciennes étamines de laine. Il acquiert en 1743 la maison de la Croix Verte (à l'angle de la rue Émile Zola et de l'impasse du Dauphin) où il installe sa demeure et ses magasins de vente. De nouvelles acquisitions agrandissent considérablement son patrimoine et son industrie dans les années qui suivent. Il fait également construire une tuilerie, une chaussumerie et une poterie à Bessé, et fait réaménager le moulin de Paillard à Poncé-sur-le-Loir en papeterie. Le succès de ses multiples entreprises et notamment de sa fabrique de tissus fait la fortune du personnage et un grand nombre d'émules à Bessé. A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, Bessé compte de nombreux fabricants de cotonnades (les seuls de l'arrondissement de Saint-Calais), employant un millier d'ouvriers environ d'après les statistiques de l'époque. Toutefois, aucun n'aura le même succès ni la même longévité que l'entreprise d'Élie Savatier, devenue sous l'égide de la famille Quantin vers 1840 une très importante filature. Le désenclavement de la commune est assuré par l'ouverture de la route de La Ferté-Bernard à Tours via Saint-Calais, projetée à la fin du XVIIIe siècle et réalisée autour de 1820.

Une petite cité industrielle au début du XIXe siècle

Le développement industriel de Bessé-sur-Braye amorcé par Élie Savatier va totalement transformer le visage du bourg au cours du XIXe siècle. La multiplication des fabriques attire un grand nombre de familles d'ouvriers tisserands et la population communale passe, de 1 600 habitants à la Révolution, à 2 500 en 1836. Vers 1825, Julien-Rémy Pesche écrit dans son dictionnaire des communes de la Sarthe que Bessé est un "bourg pour lequel les habitants revendiquent le titre de ville et qui le mérite par son importance industrielle et commerciale". Le relatif isolement de Bessé-sur-Braye et la très tardive mécanisation de l'activité textile en font un pôle industriel désuet, avec une production importante mais de qualité médiocre. En cette première moitié du XIXe siècle, rares sont les ouvriers qui travaillent à l'usine, la plupart tissant à domicile selon les commandes des industriels et apportant leur production une fois par semaine à la fabrique contre paiement. La crise met à mal cette économie fragile à partir des années 1840, avec la hausse du coût des matières premières et les difficultés d'écoulement d'une production trop abondante. Les fabricants rognent alors sur les salaires déjà à peine suffisants pour survivre : s'ensuivent des mouvements de grèves qui s'échelonnent de 1845 à 1869. Les tensions sociales poussent les fabricants et les politiques à s'allier pour obtenir l'installation d'une brigade de gendarmerie en 1857. Les fabriques de cotonnades les plus modestes disparaissent alors peu à peu, ne laissant que les plus importantes, la filature Quantin (héritière de la fabrique Savatier) et le tissage Leroux de la Roche. En parallèle, une nouvelle activité s'établit à partir de 1824 avec la création d'une papeterie par Joseph Montaru : après des débuts laborieux, celle-ci sera amenée à devenir progressivement un très grand établissement industriel.

Le bourg du XIXe siècle voit ainsi se côtoyer les riches fabricants résidant dans de grandes demeures bourgeoises, et de très modestes familles d'ouvriers entassées dans des maisons à une ou deux pièces, avec l'atelier du tisserand aménagé au sous-sol. Certaines de ces maisons sont déjà construites en série à l'initiative des industriels. L'insalubrité est favorisée par la promiscuité de ces maisons, comme on peut encore le percevoir notamment à proximité de la place de la Tour, mais aussi par la pollution des eaux et notamment du ruisseau le Bonneuil, servant d'égout à toutes les teintureries. La refondation de la maison de charité devenue hospice en 1826, par la famille de Montesquiou, apporte quelque soutien aux plus défavorisés. Le principal aménagement public est la conversion de l'emplacement du cimetière en place publique pour les foires et marchés en 1820, donnant une première véritable aération au bourg. En 1833, la construction à cet emplacement d'un hôtel de ville plutôt luxueux témoigne des ambitions de la municipalité.

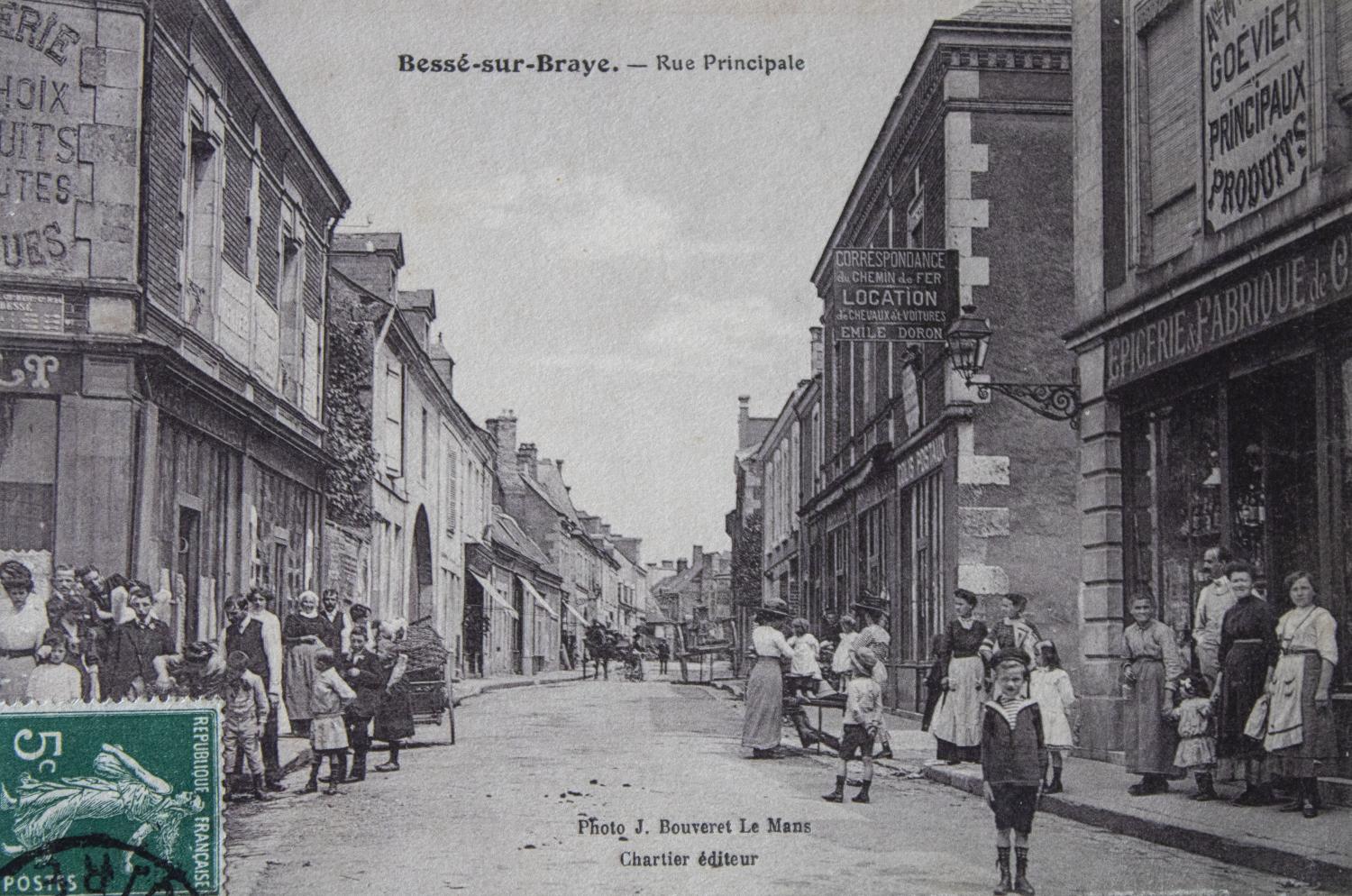

Une économie prospère, de l'implantation de la gare aux années 1900

La fin du XIXe siècle voit Bessé-sur-Braye opérer une deuxième phase de son développement urbain et industriel, bien différente de la première dans ses manifestations architecturales. Une fois les petites fabriques disparues, l'activité se resserre principalement sur trois usines géantes, la filature, le tissage et la papeterie, puis seulement deux, le tissage ayant été réuni à la filature. Du fait des progrès de la mécanisation, les ouvriers travaillent sur des métiers au sein de l'usine et non plus à domicile et les capacités de production sont démultipliées. Ces établissements connaissent donc un développement considérable qui se poursuit au XXe siècle. Leur activité est favorisée par l'implantation, en 1879, de la ligne ferroviaire de Saint-Calais à Château-du-Loir, rattachée en 1886 à la ligne Chartres-Bordeaux qui met Bessé en relation directe avec Paris. Un habitat commerçant et bourgeois s'implante le long des axes principaux, dont la nouvelle avenue la Gare, avec ses riches demeures aux façades cossues, est le meilleur témoignage. L'habitat ouvrier est en partie rationalisé et modernisé, avec la création de nouveaux quartiers de logements en série de dimensions plus importantes aux façades de plus en plus recherchées.

Le faste de cette période se lit dans les façades des maisons mais également dans les grandes constructions publiques très ostentatoires qui viennent structurer le bourg : école de garçons en 1890, école de filles et école maternelle en 1909, nouvelle église en 1891 (l'ancienne est détruite en 1895), agrandissements du cimetière en 1879 et 1891. Bessé, devenue Bessé-sur-Braye en 1892 sur demande du conseil municipal, et qui avait connu une baisse sensible de sa population entre les années 1840 et 1870, compte désormais 2 700 habitants en 1900. Grande rivale de sa voisine Saint-Calais, plus administrative qu'industrielle, la ville se veut moderne avec un éclairage public au gaz dès 1900 (l'usine a été détruite), la mise en place de l'électrification et d'un premier réseau d'adduction d'eau dans les années 1930.

La Reconstruction et les développements de la 2e moitié du XXe siècle

Une nouvelle étape dans le développement urbain de Bessé-sur-Braye est franchie au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le bourg est frappé en 1944 par trois bombardements (9 et 12 juin, 31 juillet) visant les infrastructures ferroviaires, qui endommagent plusieurs maisons du bourg. 21 maisons sont totalement détruites, 30 le sont à 75 %. La commune, déclarée sinistrée conformément aux dispositions de la loi d'urbanisme du 15 juin 1943, fait l'objet d'un plan d'aménagement et de reconstruction approuvé en 1949 (et remplacé par un plan d'urbanisme directeur en 1969). Le programme est réalisé par l'urbaniste Guittet assisté du géomètre Normandière, les constructions sont confiées à l'architecte agréé Joseph Leroux-Hugon. Le projet est de grande ampleur et prévoit non seulement de fournir de nouveaux logements devenus indispensables, mais aussi d'améliorer la circulation et la salubrité, de zoner les espaces selon leur fonction et de construire de nouveaux services publics. Certaines prescriptions ne seront pas réalisées, notamment la démolition de l'îlot ancien du bourg pour créer une grande place, ou la construction d'un vaste complexe administratif autour d'une nouvelle mairie. Néanmoins, le bourg de Bessé garde l'empreinte de la Reconstruction avec son architecture caractéristique, comme en témoignent plusieurs immeubles rue du Docteur Ferrien ou avenue de la Gare. De nouveaux équipements sont construits, comme les bains-douches en 1955 et le foyer culturel en 1956, d'autres restent sur le papier comme la nouvelle gendarmerie.

Le manque criant de logements nécessite l'urbanisation de nouveaux espaces en périphérie du bourg : la papeterie et la filature, dont l'accroissement de l'activité est considérable, emploient alors plus de 600 ouvriers. En 1948, on estime à 400 le nombre de logements à créer pour remplacer les maisons détruites ou insalubres et assurer le développement économique de Bessé. Les premiers lotissements d'habitation à loyer modéré sortent de terre dès le début des années 1950. Le plus important sera le "lotissement Montesquiou" route de Courtanvaux, aménagé à partir de 1965. En parallèle, la municipalité se lance dans l'aménagement de vastes lotissements communaux, donnant au bourg ses limites actuelles. De nouveaux équipements sont progressivement construits pour une population toujours plus nombreuse (3 000 habitants en 1975) : piscine (1966), poste (1968), école maternelle (1987), collège (1981), salle polyvalente (1994), gymnase (2006), et plus récemment médiathèque (2016).

Aujourd’hui, entre désindustrialisation et potentiel patrimonial et touristique

La fermeture d'une partie de la filature de Bessé (l'ancien tissage Leroux de la Roche) à la fin des années 1950 était annonciatrice des difficultés de l'économie et des entreprises besséennes dans la 2e moitié du XXe siècle. La situation est considérablement aggravée par la suppression de la ligne ferroviaire en 1971. La commune se trouve dès lors enclavée, loin des principaux axes de communication, du chemin de fer et des autoroutes. S'ensuit un important déclin de la démographie, avec environ 2 500 habitants en 2000, 2 200 aujourd'hui. Le début du XXIe siècle porte de violents coups à l'industrie besséenne, avec la fermeture successive de la filature (2011) et de la papeterie (2019), bien que la reprise de cette dernière, avec un effectif réduit d'employés, demeure actuellement à l'étude. Une situation catastrophique pour la commune et plus largement pour le pays calaisien. Aujourd'hui, l'avenir de Bessé-sur-Braye pose un véritable défi à ses habitants, ses entrepreneurs et ses élus.

Une des cartes à jouer pour conserver à la petite cité son dynamisme est sans conteste celle du tourisme. Implantée dans le cadre agréable de la vallée de la Braye, à la jonction du Perche sarthois et de la Vallée du Loir, tous deux labellisés Pays d'art et d'histoire, la commune possède les atouts d'une destination orientée vers le tourisme vert. Un camping est créé dès 1966 et modernisé à plusieurs reprises. En 1969, la commune adhère à l'association des Stations Vertes de Vacances. Site emblématique du val de Braye, le château de Courtanvaux et son vaste parc, ouverts à la visite, recèlent un potentiel touristique important et peuvent se rattacher, au même titre que Le Lude, Poncé ou La Possonière, au réseau des châteaux de la Loire. Par ailleurs, l'exceptionnel patrimoine industriel de la commune, à ce jour totalement inexploité, pourrait, s'il était à l'avenir valorisé, attirer un public de plus en plus sensible à cette architecture et à son histoire. Enfin, la conversion prochaine de la voie ferrée en voie verte pour les cyclistes depuis Château-du-Loir devrait contribuer à améliorer la fréquentation de la commune par les adeptes d'un tourisme doux et respectueux de l'environnement.

La commune de Bessé-sur-Braye, dans le département de la Sarthe et dans la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l'Anille, appartient au Pays d'art et d'histoire du Perche sarthois. Elle compte 2212 habitants (au 1er janvier 2020) appelés Besséens, pour une superficie de 20,60 km².

Excentré, le bourg occupe la limite nord-est du territoire communal, en bordure des anciennes prairies inondables de la Braye, affluent du Loir, rivière avec laquelle il ne se trouve pas directement en contact. La Braye matérialise la frontière entre la commune et celle de Bonneveau, entre les départements de la Sarthe et du Loir-et-Cher, entre les régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. A l'exception d'un particularisme local, l'enclave de la Massuère, petit territoire situé face au bourg, relevant de Bessé dont il est pourtant totalement détaché. Le bourg s'implante à la base du coteau face au site de franchissement de la rivière, au débouché du vallon creusé par le ruisseau le Bonneuil ; le bâti s'est depuis étendu bien au-delà sur le coteau et dans la vallée. Il s'étage désormais entre 70m et 110m d'altitude.

Malgré le développement important du bourg aux XIXe et XXe siècles, Bessé-sur-Braye conserve sa morphologie de bourg-carrefour, déployé autour d'un îlot central et de l'ancienne église (disparue). L'agglomération est structurée par deux axes perpendiculaires. Le premier et de loin le plus important, nord-sud, l'actuelle départementale 303, reliait anciennement Tours à Caen, via La Chartre, Saint-Calais, La Ferté-Bernard. Le second, est-ouest, a un intérêt plus local et relie Montoire-sur-le-Loir et Bessé grâce aux ponts sur la Braye, puis se prolonge par une route plus modeste en direction de Courtanvaux. Le bourg est également à l'extrémité des départementales 66 et 182 en provenance de Vancé et de Cogners.

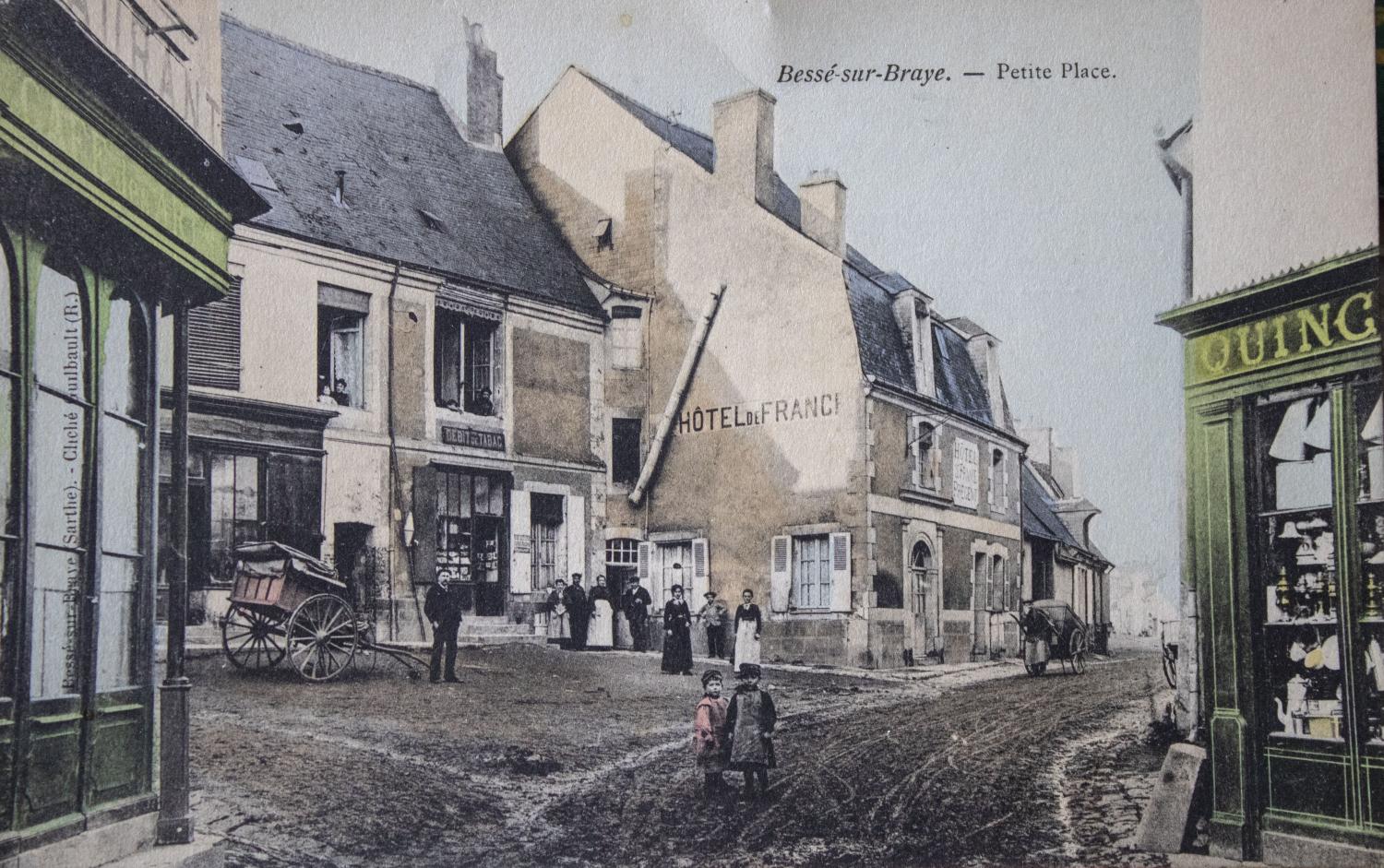

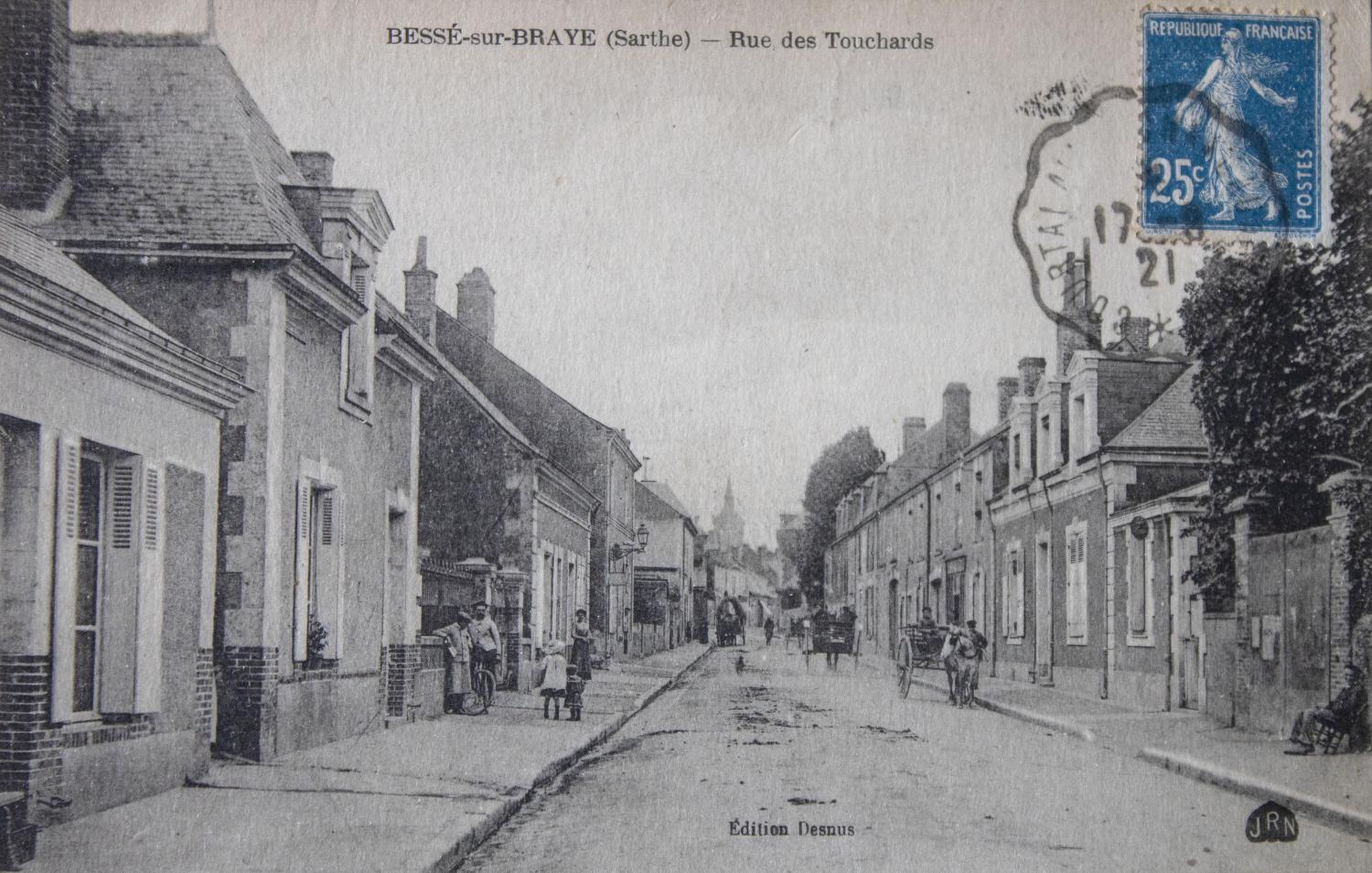

Le carrefour de Bessé est constitué aujourd'hui par les rues du Docteur Derrien (anciennement rue de la Fontaine puis Gambetta), Émile Zola (anciennement route de Saint-Calais), rue Pasteur (anciennement route de Courtanvaux) et Jean Jaurès (anciennement rue des Touchards). On y trouve l'essentiel du bâti ancien, notamment autour de l'îlot central qui faillit disparaître dans la 2e moitié du XXe siècle. Les constructions y sont très denses et s'organisent le long des rues ou autour de petites cours et impasses. Le XIXe siècle et le début du XXe siècle voient principalement le développement de l'axe nord-sud, avec le prolongement des rues Émile Zola et Jean Jaurès, l'aménagement de la rue du 11 Novembre et de l'avenue de la Gare. L'habitat y est plus lâche. L'agglomération connaît un important étalement urbain dans la 2e moitié du XXe siècle, avec le développement de vases zones de lotissements périphériques, principalement au nord et au sud-est du bourg.

Témoignage de son histoire fortement industrielle, le bourg est marqué par la présence de grandes friches en attente de reconversion, et imprégné d'un habitat ouvrier et bourgeois plus ou moins bien conservé.

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Perche sarthois

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

- (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

Documents d'archives

-

Archives départementales de la Sarthe ; C Add. 163. 1777-1786 : route de La Ferté-Bernard à Tours et pont sur la Braye de Bessé-sur-Braye.

-

Archives départementales de la Sarthe ; C Add. 212. 1786 : recensement et évaluation de tous les bien-fonds de la paroisse de Bessé-sur-Braye.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 13 F 266. Papiers collection Calendini, commune de Bessé-sur-Braye.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 16 J 188 et 18 J 702. 1862 : chroniques paroissiales de Bessé-sur-Braye par l’abbé Guillaume-Pierre Mancelière (copie Chambois de 1936 et édition Barbin de 1990).

-

Archives départementales de la Sarthe ; 18 J 592. Collection Paul Cordonnier, commune de Bessé-sur-Braye.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 1 Mi 1343 (R 233). 1820-1838 : registre d'enregistrement des actes de l'administration municipale de Bessé-sur-Braye.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 10 M 73. 1857-1907 : grèves ouvrières à Bessé-sur-Braye.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 6 M 474. 1800, 1803 : statistique du département de la Sarthe commandée par le préfet Auvray.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 6 M 747. 1813 : états des fabriques et manufactures textiles du département.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 3 O 598. 1817-1938 : voirie urbaine, commune de Bessé-sur-Braye.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 36. Matrices cadastrales, registres des augmentations et diminutions de construction de Bessé-sur-Braye.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 1015 W 10. 1945-1961 : plan d'aménagement et de reconstruction de Bessé-sur-Braye.

-

Archives départementales de la Sarthe ; 1015 W 11. 1966-1970 : plan d'urbanisme directeur de Bessé-sur-Braye.

-

Archives départementales de la Sarthe ; Archives non classées du château de Courtanvaux, Bessé-sur-Braye.

-

Archives diocésaines du Mans ; boîte 713. Papiers concernant la paroisse de Bessé-sur-Braye.

-

Archives municipales de Bessé-sur-Braye. 1807 à nos jours : délibérations du conseil municipal de Bessé-sur-Braye.

Bibliographie

-

Le patrimoine des communes de la Sarthe. Paris : Flohic éditions, 2000. 2 vol.

p. 1363-1366 -

LALLEMAND, Jeanine, MERY, Jean. Bessé. Vendôme : Garillon, 2001.

-

LE PAIGE, André-René. Dictionnaire topographique, historique, généalogique et bibliographique de la province et du diocèse du Maine. Le Mans : Toutain, 1777.

-

PAYS DU PERCHE SARTHOIS. Le château de Courtanvaux, focus. 2019.

-

PESCHE, Julien-Rémy. Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, t. 1, 1829. Réédition Paris : Lorisse, 1999.

vol. 2, p. 161-165 -

PLESSIX, René. Paroisses et communes de France. Dictionnaire d'histoire administrative et démographique. Sarthe. Sous la direction de J.-P. Baret. Paris, éditions du CNRS, 1983.

-

TOUBLET, Emmanuel, Abbé. Un industriel au XVIIIe siècle, Élie Savatier, fondateur des établissements industriels de Bessé et de Poncé. Le Mans : A. de Saint-Denis, 1900.

-

TREMAULT, Auguste de. Cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois, publié sous les auspices de la Société archéologique du Vendômois. Paris, 1893.

p. 315 -

VALLÉE, Eugène. Dictionnaire topographique du département de la Sarthe, comprenant les noms de lieux anciens et modernes, revu et publié par R. LATOUCHE. Paris, Imprimerie nationale, 1952.

Périodiques

-

ANONYME. "Courtanvaux à Bessé-sur-Braye". Revue historique et archéologique du Maine, t. 104, 1948.

p. 87-99 -

BOULLIER DE BRANCHE, Henri. "Les grèves des tisserands et fileurs de coton à Bessé-sur-Braye (1845-1869), problèmes économiques et sociaux". Actes du 86e congrès national des sociétés savantes, Montpellier, 1961.

p. 451-472 -

FROGER, Louis. "La misère à Bessé en 1709". La Province du Maine, t. 6, 1898.

p. 369-371 -

FROGER, Louis. "Notes sur les seigneurs de Bessé-sur-Braye". La Province du Maine, t. 9, 1901.

p. 375-378

Documents figurés

-

Collections de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Bessé-sur-Braye. (Collection particulière).

Chercheur auprès du Pays du Perche sarthois jusqu'en octobre 2020. Depuis novembre 2020, chercheur auprès du Conseil départemental de la Mayenne.

Chercheur auprès du Pays du Perche sarthois jusqu'en octobre 2020. Depuis novembre 2020, chercheur auprès du Conseil départemental de la Mayenne.